2020年11月の記事一覧

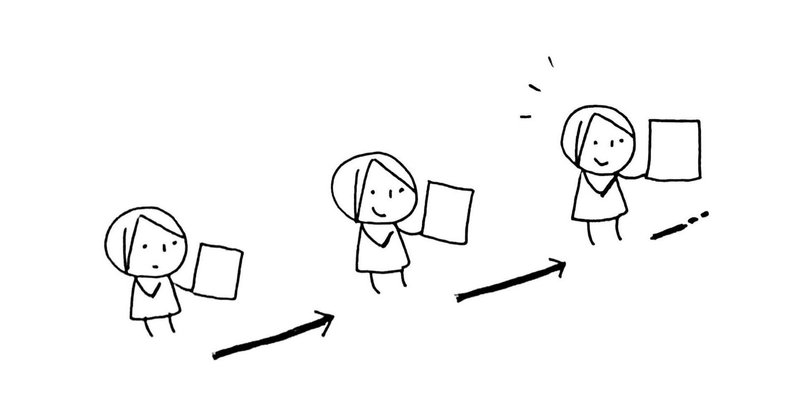

良い問い(Why)を立てれば、How(どのように)も見えてくる

5W1H

つまり、Who(だれが)When(いつ)、Where(どこで)、What(なにを)、Why(なぜ)、How(どのように)

の構成を意識して文章を書くやり方です。

これは基本の話ですが、論文において意識するのは、WhyとHowかもしれません。

なぜ⇒どのように

の繋がりですね。

なぜ?

それがないと話が始まりません。

そもそも問いを立てられない人は、この辺りの本から入ってみ

バランスシートの理解の仕方:負債、資本の考え方(資金調達から考える)

負債、借金は悪!

とも言い切れないところがあります。

というのは銀行からの借入金を上手くすれば節税効果が期待できるから、です。

また株主からの資金調達にもデメリットがあります。

どんなデメリットかといえば、株式の希薄化のリスクです。

当たり前ですが、株主から資金調達をする、つまり新規の株式発行をすれば株価は値下がりするリスクがあります。

値下がりしないためにはどうしたらよいのか?

答

バランスシートの理解の仕方:繰延資産の考え方

資産側は、現金化されるものがある、という理解でとりあえずはいいと思います。

例外はつきものです。

例えば、繰延資産のように資金性があるの?という項目もあります。

キャッシュ化できるかどうか?

ここは非常に大きな分かれ目と思います。

企業は保有ししてる資産を通じて収益、つまりキャッシュを獲得しなければならない。

流動資産は1年以内、企業の営業循環の中で現金化されていきますが、固定資産は利

バランスシートの理解の仕方

複式簿記を理解するうえで、まず障壁となるのはバランスシート、つまり貸借対照表かもしれません。

理解が難しい

と思う人が多い項目の1つですね。

なぜ、難しいと感じるのか?

資産=負債+純資産(資本)

という資本等式の理解が

収益―費用=当期純利益、

よりも抽象概念度が高いから、

またはどの範囲が資産に入るのか?資産の分類に関する理解も難しいと感じることが多いから。

同様の理由で負債

前向きに、よりよい社会を構築していくためのパブリック・アカウンタビリティ

パブリック・アカウンタビリティとはどういった場合に使われる用語でしょうか?

直訳すれば「公的な説明責任」となるわけですが、それでは捉え切れていないでしょう。

パブリック・アカウンタビリティに関するこちらのハンドブックでは、

「一般的に言って、パブリック・アカウンタビリティとは、公的なドメイン(領域)におけるアカウンタビリティのことであろう。」(7頁)

と定義されています。

ただし、公的な

B/Sから企業の性格・性質を掴み、P/Lから企業の稼ぎ方を知る

ここ数日、B/SとP/Lと睨めっこしながらデータを整理しています。

いくつか気づいたことを書き出しておきます。

・日本企業においては投資その他の資産という形で他企業の株式を保有しているケースが多い。

・一方で、米国企業の有力企業においては、その割合が極端に低い(無いわけではない)。

いわゆる持ち合い株式、政策保有目的株式の存在です。

日本企業のB/Sを整理しているとどうもそれが目につきま

会計の学習に必要な3つの柱:決算書の分析、株価と財務報告の関連性分析、会計基準への理解度を深める

会計の面白さ、深さは、継続してこそ分かる。

そう思います。

会計の学習で大事なのは、法定開示の有価証券報告書(決算書)をきちんと読めるようになることにあると私は考えています。

そのための基本の柱は三つ。

①ケース(決算書)の分析

②株価と財務報告の関連性の分析

③会計基準の勉強(基準の仕組みなどの理解を進める)

この三つを有機的に機能させていく必要があります。

理想的にはバランスよ