「和田誠展」を見て気づいたこと

先日、和田誠展を見に行った。

83歳で逝去された後、おそらく初めての大きな作品展だったのではないか、と思う。

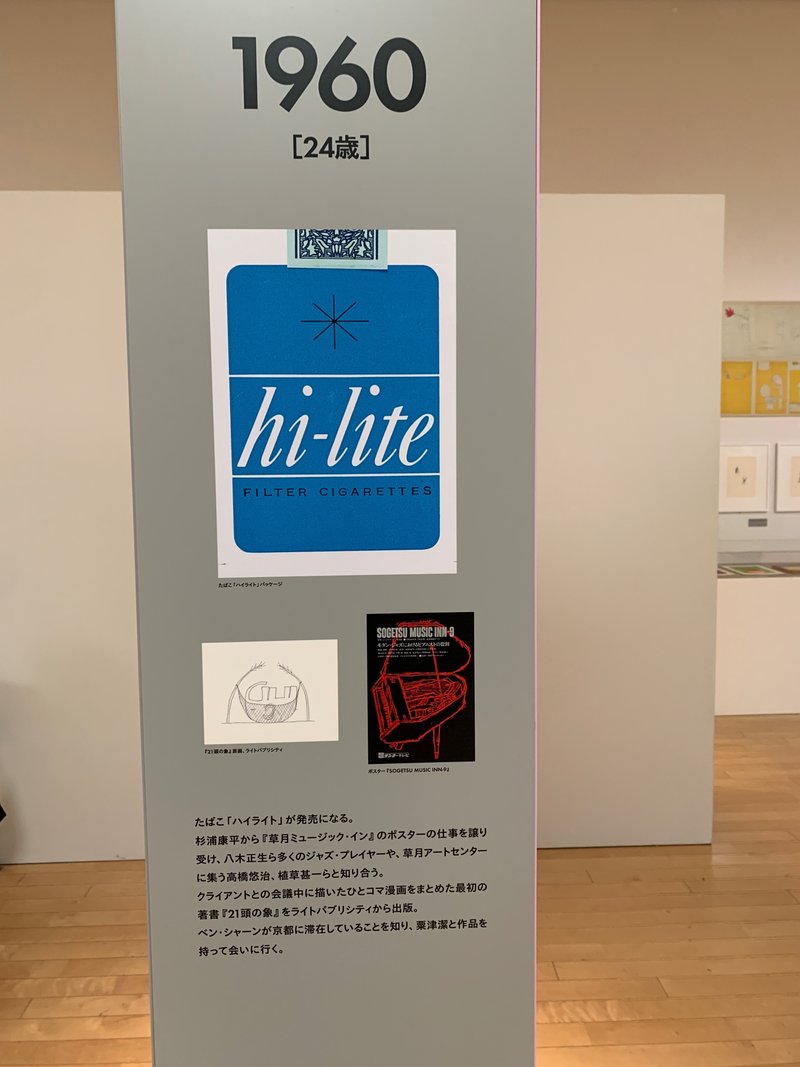

この方の名前を知らない人も、タバコのハイライトのイラストは知っているだろう。

展覧会は全てスクショOKという、太っ腹な方法だったが、地方都市開催、そして平日ににも関わらず大人なお客様が結構いた。

あ、これみたことがある

と思いながら、見ていた人たちが多かっただろう。

絵やイラストというものがほとんどの展覧会(一部文章はあった。子供の頃に描いた漫画なども公開されていて、そこには文章も書いてあったし、没後に発見された日記も公開されていた)

だったが、途中から気づいたことがいくつもあったので、スマホのメモに書き留めた。

・イラストレーター、グラフィックデザイナー

・映画監督

・装丁家

・エッセイスト

・作曲家

・アニメーション作家

・絵本作家

・アートデイレクター

など、絵を描くことが好きで好きで、暇があれば絵を描いていた青年が、高校生の頃から入選するなど、才能を発揮していく姿がわかり、その才能に惹かれ集まってくる、これまた才能豊かな人たちとのコラボレーション、才能の活かし合い、のようなお付き合いも見えてきた。

展覧会の見せ方もオシャレで、一つの四角い柱に4年分の主な作品を展示し、その柱の周りをぐるぐると回れば、4年間の作品が見れるという見せ方は本当に良かった。

これも、おそらくこの展覧会を企画した人のアイデイアで、クリエイテイブな人の周りにはクリエイテイブな人が集まる、という、ごくごく当たり前のことも感じられた。

入館の際にいただいた一枚のチラシに、こう書いてあった。

「好きなことを好きなだけ」

私にとっては、まさに刺さる一言だったし、和田さん自身が本当に絵が好きで好きで、それをずっと続けてきた人なんだな、ということがよくわかった時間だった。

こんな生き方をしたい。

今からでも十分に可能だと思っている。

私が気づいたことをまとめてみる。

7つの気づき

「天才」

その理由は、若い時からその才能を発揮しているから。

小学生の頃から漫画を描き、絵を描く。

誰から教わることなく、始めている。

高校生の頃には雑誌のイラスト展に入賞。

天才は若くして、その才能を認められるもの。

多摩美大で、先生方に師事し、大学3年生の時にも日宣美展に入賞。

さらに才能が開花した瞬間だ。

広告会社に入りすぐにハイライトのデザインが賞をとる。

まさに「和田誠になるまで」も、既に華麗なエピソードばかりだ。

羨ましい限りだ。

でも、ただただ好きなことを好きなように、好きなだけやってきた成果なのだろう。

ほとんどの人はこのシンプルなことが、案外できない。

②「なんでもネタになる」

クリエイターというと、特別なアイデイアが必要だと考えてしまうが、山手線の駅全てを見てまわり、イラストにしている。

つまり、なんでもネタになるし、できるということ。

これには、ハッとした。

見落としていること、見過ごしていること、が実はネタになるんだ、という発見だった。

③「やり方を変えてみる」

60代頃に、銅版画の山本蓉子さんに、銅版画を学んだという説明があった。

教えてもらってすぐに銅版画を作ったらしく。「もう作ったの?」と先生に

驚かれたらしい。

学ぶ意欲、すぐにやってみる、頭で考えるより先に手が動く。

そしてそれをその後の仕事にも活かし、新境地を開く。

自分の表現方法を増やしていけば、もっといろんなことを、違う方法で伝えられると感じていたのか。

この貪欲さ、探究心、子供のような心は、クリエイターの誰もが持ち合わせている才能だろう。

④「自分に何が向くのかを感じ取る」

グラフィックデザインで認められて、広告会社で仕事をしていて、「商業デザインは自分には合わないと思った」という言葉があった。

やってみて、合わないものと合うものを感じ取ること。そして自分に合うものだけを選んでいくこと。それを繰り返していくことをちゃんとやっている。

合わないものは、捨てていく。その決断が大事だ。

トライ⇨選択⇨新たな挑戦

これを繰り返していく人生は、楽しそうだし、これができたから、長い間第一線で活躍されたのだろう。

⑤「個性が一番」

絵はうまくなくていい

絵がいいのがいい

という言葉が、絵本コーナーにあった。

絵を仕事にする人は、絵が上手くないといけないと、どうしても思ってしまう。

だけど、「いい絵であればいい」

と言っている。

絵が上手な人はたくさんいるけど、「いいな」と思う絵は少ないということだろう。

説明にはなかったが、私が思う「いい絵」とは、「心を掴まれる絵」だと思った。

和田さんの絵で印象的なのは、色とすっきり感だ。

一つの色が占める面積が多く、その色ももちろん感性や理論で選んでいるのだろうけど、それがポスターやイラストのメインになっていて、そこに絵がある。

和田さんらしい絵が。

そして無駄なものは一切ない。

ごちゃごちゃしていないのだ。

だから全ての作品がすっきりしている印象を受けた。

晩年は明らかにそれまでとはちょっと違う印象を受けたが・・・

⑥「自分の才能を認めてもらう努力」

なかなか自分を認めてくれないから、という理由で自費出版もしている。、

あの詩人、中原 中也も自費出版をしている。

自分の才能を世の人に知ってもらう、という点では自費出版は良い方法だったのだろう。

今の時代は、このnoteも含めて自分の才能を知ってもらう機会は多いので、本当に良い時代だな、と思った。

⑦「一流の才能に、一流の才能が集まる」

一人で才能をほとばしらせていると、その輝きに惹かれ、才能を持つ人が現れ共に仕事をする、と言う人間関係だったのだな、とわかる。

和田さんの才能が甘い蜜だとすると、それに集まる美しい蝶々たちもまた、才能を持った人たちだ。

女優俳優監督

ミュージシャン

絵本作家

写真家

舞台監督

などなどアート芸術分野の奇才天才が集まってくる。

良い作品ができないはずはない。

そして、それを見た人たちが何かの感動と言葉にできない活力を得ていく。

それこそ、芸術の持つ力。

どれほど時代が進化しても、芸術は無くならない。

人間にとって不可欠なものだから。

絵

音楽

小説

版画

映画

などに、無縁な人の方が珍しいだろう。

亡くなられたことは残念だが、残された作品は生き続けるし、その作品たちに影響を受けた人たちが今後続いて世に作品を発表するはずだ。

一度もお会いしたことがない人のことを、偉そうな感じで書いたが、見た人それぞれが何を感じるかが自由な点が、アートや芸術の素晴らしいところだと思う。あくまでも私が感じたこと、気づいたことを書かせていただいた。

生まれてきた意味。

それを感じさせる作品展だった。

サポートありがとうございます!いただいたサポートは、次の良い記事を書くために使わせていただきます!