【読書メモ】『ビブリオバトル』(著:谷口忠大)

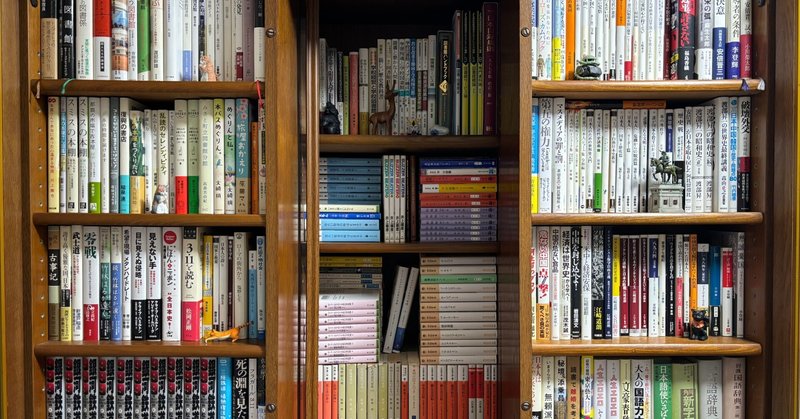

先日、本棚を整理しながらふと、息子が小学校の頃に授業で「ビブリオバトル」をやってたよなぁ、、なんて『ビブリオバトル』の背表紙を見ながら思い出したのですが、、そういえば「本棚を見れば人となりがわかる」とは、どなたの言葉でしたか。確かに、本に限らず、その人の好きなモノ(趣味嗜好)を知れば、なんとなくその人の印象も分かるような気もします(同じモノが好きだからと言って、価値観までも近いとは限りませんが)。

人を通して本を知る。本を通して人を知る

その「ビブリオバトル」、発祥は京都大学だったと記憶しています(違ったらすいません)。「人を通して本を知る。本を通して人を知る」をモットーとして、10年くらい前から図書館や学校などを軸に、だいぶ広がってきているとのことで、息子の小学校もその流れだったのかな。

ざっくりいうと、いわゆる書評を題材にしたゲームなのですが、面白いのは、集まったメンバー内で「どの本を一番読みたいと感じたか?」との序列をつける所だと思います。こうなると単に本の感想を一方通行で述べるだけではなく、いかに聴き手の琴線に触れるように伝えるのかといった、プレゼンテーション力やコミュニケーション力が必要とされるからです。

そのルールは至極単純で、、

・参加者が読んで面白いと思った本を持ち寄る

・順番に1人5分で本を紹介する

・それぞれの発表後に、参加者全員で2-3分のディスカッションを行う

・全ての発表終了後に、「どの本が一番読みたくなったか?」を基準に、

参加者全員1票で行い、最多票の本を「チャンプ本」とする

との感じで、人と本が集まれば、どこでも誰とでもできる内容です。ゆくゆくはドッジボールやフットサルのように広げていきたいとは、なるほどなぁ、、と。年齢層も選ばないので、異学年、異世代での交流ネタにも使えるのかな、図書館や公民館、福祉会館、児童館などの生涯学習の場などでのイベントとかだと、開催もしやすいかもなぁ、とか考えてみたりも。

定期的に開催することで、読書に対するモチベーションの維持・喚起にもなるでしょうし、、インプットした情報・知識(インフォメーション)は、外部にアウトプットすることで初めて知恵(インテリジェンス)として昇華されていくと思いますので、自分自身の思索を深化させていくことにもつながっていくのではないかな、とも。

なんか、地元の図書館計画(2019年度~2023年度)にもキーワードとして挙げられているので、もう少しアンテナを伸ばしてみようかな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?