高校生を教える経験を通じて最も学んでいるのは大学生|2022飯塚高校×とびゼミコラボ授業①

いよいよ2022年4校目のコラボ授業が始まった。今回は福岡県飯塚市にある飯塚高校。

実は今日は飯塚,明日は壱岐商業,そして明後日は日田三隈と今週は3校のコラボ授業がある。しかも,飯塚と日田三隈は2022年度初回授業ということもあり,それなりに準備に注力しなければいけないところ。いつものことながら,プロジェクトに前向きに取り組む学生諸氏には大変な苦労をかけるが,いずれ糧になって返ってくる。学校の教壇に立って授業をするという経験はそれだけ価値があることだ。しかも,それを自分たちで設計して,自分たちで話すなんてことは普通あり得ない。

だから,これをプロジェクトとして動かしていくことの難しさを感じている。学生の協力なくしてこのプロジェクトは動かないが、大学生への教育機会として何を学べるのかを明確にしておかなければならないという意識もある。ここ数日頭をもたげている「大学生への教育機会としての高校生への授業(=Learning by Teaching)の効用をいかに実感してもらえるようにするのか」を考えつつ,今回の授業に臨むことになった。

そうしたバタバタの中での今回はどんな授業になったのでしょうか。壱岐商業高校での取り組み同様、授業の様子を報告します。

今日に至るまでの経緯:コラボ決定から授業設計まで

同校はもともと飯塚市中心部の商店街内において職業訓練を目的とした学校に起源を発する。そうしたことから普通科だけでなく、介護福祉科、総合学科として商業系のトータルライセンスコースや自動車整備を学べる自動車エンジニアコース、全国的なコンテストで受賞歴を持つ製菓コース、そして近年野球やサッカー等で全国的な活躍をしているスポーツコースと多岐に渡る学びの場を提供している。今年で創立60年を迎える。

このご縁は九州移住ドラフト2022絡みで、地元書店を営む元野木正比古さんときむ兄(木村公洋さん)とのつながりから始まった。昨年末、居ても立っても居られずに元野木さんに会いに行こうと飯塚まで伺った際に、たまたま商店街内で餅つきイベントを開催されていたあとの高校関係者にご挨拶。そして2月のSPINNS出店でも興味を持ってくださって、あれよあれよとコラボ授業の実施が決まった。その経緯は以下の記事をご覧ください。

今年は初トライということで、トータルライセンスコースの2年生と1年生のそれぞれ1クラスを担当。ただし、スケジュールの都合上、2年生を先行実施し、1年生がその後ろを追いかけるような形で授業を行うことに。10月の3連休で2年生が、文化祭がある10月末に1年生が商店街で出店することを目指して学んでいく。

授業そのものとしては福岡女子商業高校(女子商)と同様に「4回授業+販売実習+ふりかえり」というセットで構成される。が、全く初めての高校なので高校生の感触もよくわからない。

なので授業をどう設計するかという難しさはあるものの、2022年度に女子商で提供する講義カリキュラムの構成を基軸に、その授業内容を現場で試しながら適宜修正を施すことを基本方針に定めて飯塚高校の生徒さんのビジネスに対する理解が深まる、アントレプレナーシップとコレクティブ・ジーニアスを身につけるを目的とすることを確認した。

そして、いよいよ1回目の授業が始まった。

1コマ目|距離感を掴む難しさ

いよいよ1コマ目スタート。高校生も大学生も緊張している。冒頭は私からの話。各高校で話をしている地域経済と企業、付加価値の創造と分配の重要性について話をしたが、(私の話し方が悪くて)ピンとあんまり来ていない印象。ちと飛ばし過ぎました。

それを受けての大学生。毎度のことながら淡々と授業を進めていく。ゼミの活動紹介をしたあと、さまざまな学校でそうしているように、アントレプレナーシップとコレクティブ・ジーニアスをテーマに話を始める。このプログラムを通じて背骨になる考え方だ。

アントレプレナーシップとは「一歩踏み出す勇気」、コレクティブ・ジーニアスとは「1人1人の能力を組み合わせて1人以上の能力を組織的に発揮すること」と説明する。

ここでは定義に触れたあと、高校生にも興味を持ってもらえるように先日の学校での話と同様にワンピースのあるシーンを取り上げて説明した。が、中学生のような反応が見られない(笑)。(私が喋り過ぎて時間が無くなったのもあるが)学生の説明も早口で言葉を羅列してしまっていて聞き取りづらかったし、動画もあまり効果的ではなかったこともあって焦りが出てしまったのだろうか。もう少し工夫ができたら良かったのではないだろうか。

(よくよく考えたら共学で対面授業ってほとんど初めての経験であることもあって)女子商とはまた異なる距離感の取り方をせねばならない難しさを感じた。と同時に、授業だけでなく、授業準備までを含めた学生側の設計力、ファシリテーション力のような能力を養う難しさがある。繰り返しやると上手くはなるが、雑になってしまうという慣れも出てくる。こういう授業はコミュニケーションが円滑に進まないと辛い。互いに自分自身を交換する中で学び合うという前提が共有されてこそ機能する。

授業終了後、控室に戻って2コマ目の打ち合わせ。授業内容は当初の計画通りにするとして、グループワークの中で大学生とのコミュニケーションを通じて高校生の発言をどう引き出していくか、どのようなことに興味関心を示すかを掘り出していくことを頭に入れておくように確認した(結構レベル高い要求)。臨機応変とグダグダは表裏一体。斜め上の関係の大学生の高校生とのコミュニケーションが試される。

2コマ目|グループワークで見える高校生の姿

さて,2コマ目。

今回の授業では先の画像でお示しした授業カリキュラムに従って(1)アントレプレナーシップとコレクティブ・ジーニアスと(2)経営理念の意義について理解することが狙い。(1)を1コマ目で示したところで,今度は企業という組織において,目的をいかに組織的に実現するかがテーマになる。組織目的が経営理念。その解説からスタート。

経営理念に行く前にまずは組織について簡単に説明。いつものバーナードが示した「組織の3要素」(組織目的,協働意欲,コミュニケーション)を説明し,経営目的を組織的に実現するために,アントレプレナーシップを持った個人がその能力を組織として共有し,活用することが求められる(コレクティブ・ジーニアス)と関連性を述べていく。

続いて,企業の存在目的は付加価値の創造と経営理念の具現化にあると。

前者については学生による授業前に私から説明を行い,企業活動の成果として生み出された付加価値がまちを,わたしたちを豊かにしていく源泉になるのだと話している。学生たちの授業はこれを受けて高校生に対して概念的に理解できるようにすることが目的。

そして,学生によれば,経営理念とは「組織の存在意義や使命を普遍的な形で表した基本的価値観の表明」と説明があり,そうした価値観が組織(ここでは主として企業)の戦略や組織成員の日々の活動にいかに結びいているのかを伝えていく。

そこで1つ目のワーク。身近な経営理念として校訓を取り上げることにした。

飯塚高校の校訓は「熱(ねつ)力(ちから)誠(まこと)」であり,その下にはこの3つの言葉が指し示す意味が示されている。

しかし,生徒の顔が浮かない。なぜなら(わたしたちが大学の校訓を正しく知らないように),この校訓を初めて知ったという高校生たちがほとんどだった。コロナ禍では校歌歌ったことも無いようで「校歌もわからない」という反応もあったという。

ただ,それでは前進しないので大学生と一緒に日々の学校生活をふりかえりながら,この校訓に従って学校が育てていきたい生徒像を考えてみよう,周りにいる部活動や資格取得を頑張っている生徒に対して先生方がどんなサポートをしてくださっているのかを振り返ってみようといった声掛けをしていった。

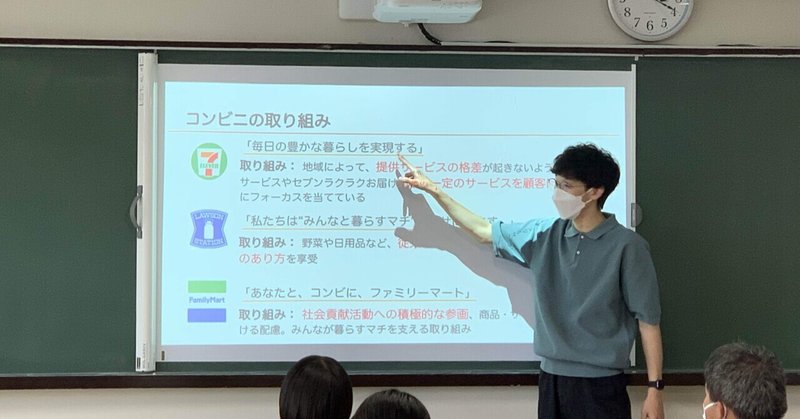

そして,2つ目のワークに進む。今度のワークはより生徒に身近な例としてコンビニエンスストア3社の経営理念を調べるというものに。

生徒たちはこちらの方が盛り上がっていたように見える。GIGAスクール構想によって生徒に対して1台ずつ割り当てられたiPadを器用に使って各社の戦略を調べる。限られた時間しかないので,1人1人で調べるのでは効率が悪く,役割分担をしてワークシートに記入していく。

それが終わると,次はその経営理念がどのように反映されているのかを考察する。

そこで生徒に「それぞれのコンビニで好きなのはどれ?」と聞くと,セブンイレブンが好きな人はお弁当やおにぎりが美味しいと回答し,ファミリーマートはフラッペが美味しい,ローソンはスイーツが美味しいとそれぞれが回答する。なので,生徒はコンビニエンスストアそれぞれの特徴をよく捉えて理解できている。

一方で,家の近くにセブンイレブンしか無いから他の会社は知らないという生徒もいる。そう言えば,壱岐商業で経営理念を取り上げた際にも島内にはセブンイレブンが無いからローソンとファミリーマートならなんとかわかるという生徒もいて,このあたりは(いつも理解しているつもりで入るけど)彼・彼女たちの生活をよく踏まえた上での授業設計をすることで解決できるかもしれない。単にカリキュラムを持っていけば良いというものでもない。

また,ワークシートに何をどのように表現してよいのかわからないといった顔をする生徒も散見された。Webから経営理念を見つけて記入することはできる。しかし,そこから企業が力を入れて取り組んでいる内容にブレイクダウンしていくことは難しく感じているよう。どこかにある答えを探すことはできるが,その情報をもとに具体的な企業活動との紐付けまでには至らない。これは先日の中学校でも同じような光景に出会ったし,今の大学1年生向けの授業でも同じような現象に出会う。

これをどうしたらよいのか。大学生が介在することで,高校生が普段とは異なる関係性の中から気づきを得るとともに,さまざまな情報を集約し知見を紡ぎ出す学び方をするように方向づけを同時に進めなければならない。大学生は単に授業をする,ワークをサポートするだけでなく,新しい学び方を教えていくというミッションも持っている。”How to Learn”を学びながら、少しずつ成果に近づいていくイメージか。これは重要な気づきかもしれない。単に知識の定着だけではない。自分の日頃の学び方を高校生に実践してもらうことにより,大学生がまた学べるということなのかもしれない。

そんな気づきを得ながら2コマ目が終了。第1回の授業はこのようにして終了した。

ふりかえりと雑感|Learning by Teachingの効用

さて,授業終了後は恒例のふりかえり時間。今回初めて授業する学校ということもあり,手探り状態の2コマだった。が,これまで複数の学校で授業をしてきた経験をもとに,学生たちは今回の授業をどのように評価すればよいのか,課題はどこにあるのかをある程度理解できていたようだ。その点は十分に評価できるし,次回の2年生の授業構成,そして来月から新たに始まる1年生向けの授業構成を再構築するのに十分な情報を得た。

ただ,今回の授業では一部新たなトライが見られたものの,もう一歩踏み出してもらいたかった。なぜなら,新たに得た機会で私が考えているのは(昨年女子商での授業でクラスリーダーをやった学生だけでなく)4年生全体の底上げだ。もちろん創業体験プログラムや社会課題を解決するプロジェクトでのリーダー経験も貴重なものだが,高校生の前で授業するというのは全く異なる。「就職活動で忙しくしている上に授業までやらせるのか!」という声が聞こえてきそうですが…。

普段から学生に対して「アントレプレナーシップとコレクティブ・ジーニアスだよ」と言い続けている。しかし,長い時間を共有していれば,学生間の固定された関係の中で役割だったり,キャラ設定のようなものが定まっていく。それが良い意味で作用する場合もあれば,そうでない場合もある。関係性が固定的になり,人の行動が極めて保守的になる。これは避けたい。

また,授業を行うという行為を通じて学ぶことはいくらでもある。恐らく昨年クラスリーダーをした学生であればよく分かるだろう。例えば,授業を受けている生徒にとってはこちらの役割分担や共有されているコンテクストは関係ない。先生は先生。教壇に立つ以上,エクスキューズはできない。うまくできない,思い通りに行かない中で,いかに授業目的を達成するか。それが求められる。非常に厳しい。

それはまるで不確実性という嵐に漕ぎ出す経営者と同じようなものなのかな。顧客も従業員も製品・サービスの開発も思い通りには運ばないことの方が多い。それでも目的の達成を求められる。創業体験プログラムで社長や副社長,取締役となって投資家たる社会人と向き合う厳しさによく似ていると言えるだろうか。その場では正しくある必要がある厳しさだ。

たった1回の授業を自らの手で設計し,講義資料を作成し,原稿あるいは台本を書いて授業をやってみるだけでたくさんの学びがある。私自身が,学生時代観光ガイドとして,さまざまなお客様にご案内したのと同じだ。中には私より茶室や襖絵に詳しい方もいらっしゃるのに,文化財保護という名のもとにガイドをせざるを得ないという難しさ。だから必死になって勉強した。もう30年近く前の話になるけれども,その時の経験は今の仕事をする上でも生きている。だから,今のうちに経験して学んでおいて欲しいのだ。何かプロジェクトを運営する経験から学べることはとても多い。

ゼミ生全員に対して授業をしなさいと強制したことはないが,個人の特性を考慮したとしても,明らかに場数が多く,試行錯誤を繰り返した学生の方が設計力,ファシリテーション力が高まっている。もう明確な差として見えつつある。「あいつだからできる」はポジティブな評価でもあるけど、自分がやらない言い訳にもなる。

"Learning by Teaching"というアプローチは非常に学生に負担を強いる学び方ではあるのは承知している。が,教えるという立場になって学べることはいくらでもあるのにもったいないなぁ。授業をすると自分の不完全さに気づく。が,そこから学ぶことが多いのであれば,今学ぶべきだろうというのが,このプロジェクトを動かしている理由の1つでもある。

こう書くとプレッシャーをかけてしまうことになるのだろうね。が,それは本望ではない。むしろ他者では経験できない学び方から何が学べるのかという好奇心を持ってもらえるようになるといいなぁ。が,それは私が学生に対してそう働きかけられていないことも原因の1つなんだよね。

新たな学び方がワクワクするものであること,私自身が新たなProject Based Learning(PBL)による学び方を学生に伝えることがそうした世界観への近道なのかもしれないな。うむ。

余談

記事を書き終えたあと,リコメンドで次のようなnoteを読んだ。現在高校で導入されている探究学習についてよくまとめられている。

ここに示された高校生と中学生の学びの目標に対するスタンスの相違,仮説検証プロセスを体験することを通じて視野を広げながら学びを行っていくことの意味。これは初年度の大学生にも参考になる話なので,よく学んで私自身が実践できるようにしていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?