続・明治期のてるてる坊主事例(ノンフィクション編)【てるてる坊主考note#22】

はじめに

むかしのてるてる坊主はどんなだったのでしょう。たとえば、明治時代のころ(1868-1912)のてるてる坊主像とは?

それを探るべく、当時の辞書に見られる説明、あるいは小説や歌劇集といったフィクション作品に描写されているてるてる坊主に焦点をあてて、かつて整理したことがあります。

そこには、呼び名や設置場所、お礼の作法などをめぐって、昨今とは一味ちがうてるてる坊主の姿を垣間見ることができました(★詳しくは「明治期の辞書に見られる、てるてる坊主像【てるてる坊主考note#18】」および「明治期のてるてる坊主事例(フィクション編)【てるてる坊主考note#21】」参照)。

引き続き本稿では、明治期のてるてる坊主像について、さらに深くに探るべく、フィクション以外の事例に目を向けてみましょう。わたしの管見が及んだ、以下の4点を年代順に紹介します。

①、松井由谷『麗新画帖』(1900年)

②、松瀬青々『妻木』(1904~06年)

③、『風俗画報』346号(1906年)

④、『実業之日本』10巻20号(1907年)

このうち、③と④は雑誌であり、そのなかに掲載された各地の風習をめぐる記事に注目します。また、①は図案集、②は俳句集であり、この2つをノンフィクションとして括るのは異論もあるかもしれません。ただ、それぞれの作品に反映されるような、てるてる坊主の実例があったのではないかと推測されるため、本稿で取り扱うこととします。

①、松井由谷『麗新画帖』(1900年)

『麗新画帖』は明治33年(1900)に発行された図案集です。出版社は京都の本田書店。描いたのは松井由谷。この人物については、生没年や来歴など詳しいことは不明です。

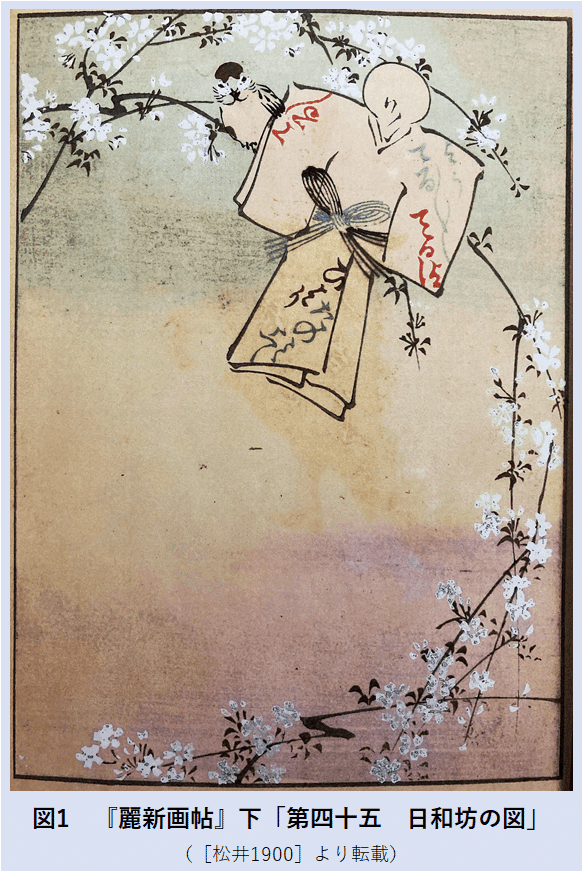

『麗新画帖』は上下2巻からなり、50の図案が掲載されています。そのなかで、下巻に収められているのが「第四十五 日和坊之図」と題された1枚です(★図1参照)[松井1900]。

説明書きなどは付されていません。てるてる坊主が木に取り付けられています。顔のあごのあたりに皺が寄っているので、頭は平面ではなく立体的な球体のようです。目鼻は書かれておらず、のっぺらぼうのまま。

そして、着物を着て帯を締めています。帯は水引で作られているようです。色は黒と緑。体の前で蝶結びにしています。裾のほうを見る限り、着物は左側から先に身に着けた左前のかたちになっているようです。左前は死装束に用いられることから、日常では忌むべき特殊な着かたです。

着物にはあちこちに文字が書き込まれています。文字は黒のほかに赤や緑と色とりどりです(★下記の図2参照)。もっとも、わたしの力不足のため、書かれた文字やその意味を読み取れるのは一部にとどまります。ご教示いただけますと幸いです。

左袖の赤い文字(図2の❶)と右袖の緑の文字(同❷)の一部は「てる〳〵」と読めます(同じ音の繰り返しを表す「くの字点」は横書きできないため、本稿では「〳〵」と表記)。言うまでもなく、日が「照る」ことを望む気持ちの表れでしょう。

裾の黒い文字(同➍)は「ひ者り」。「者」は変体仮名の「は」なので、すなわち「ひはり」と読めます。てるてる坊主のとなりに描かれている鳥が、おそらくヒバリなのでしょう。

ヒバリは漢字で「雲雀」と書きます。晴れた日には雲に届くほど空高く飛ぶため、「雲雀」の字が充てられたそうです。そのため、「ヒバリが高く飛ぶと晴れ」という言い伝えがあるほか、一説にはヒバリの語源は「日晴」であるとも言います。

ここでヒバリとてるてる坊主がセットで描かれているのは、両者がともに晴天を連想させるためでしょう。ヒバリは体長17センチほどだそうですが、このてるてる坊主はその倍ほどもあって、かなり大きめです。

てるてる坊主は木に設置されています。「吊り下げられている」というより「取り付けられている」という感じです。取り付けるのに用いられている紐などは隠れていて見えません。

枝の細いこの木は、小さな葉と白い花を無数に付けています。ユキヤナギ(雪柳)でしょうか。ユキヤナギだとすると、花の咲いているこの時季は春です。

②、松瀬青々『妻木』(1904~06年)

松瀬青々(1869-1937)は大阪出身の俳人。句集『妻木』は明治37~39年(1904-06)に発表されました。「新年及春」「夏」「秋」「冬」の4分冊から成ります。

「新年及春」の後半に置かれているのが「春」の部。その「草木」の章に、「杏花」を詠んだ句が集められており、次の一句にてるてる坊主が登場します[松瀬1904-06:83頁]。

杏に日和坊主をくゝりけり

呼び名は「日和坊主」。作者の松瀬青々は大阪の人です。なお、前掲した『麗新画帖』(①)では「日和坊」という呼び名が用いられていました。『麗新画帖』の出版元は京都の本田書店。

すなわち、「日和坊」とか「日和坊主」という呼び名は、ともに関西の事例であることがわかります。かつて明らかにしたように、明治期の前後(江戸時代後期から大正期にかけて)、関西に限らず西日本において、てるてる坊主は「日和坊主」と呼ばれていたようです(★詳しくは「西日本では「日和坊主」というのは本当か【てるてる坊主の呼び名をめぐって#6】」参照)。

『麗新画帖』(①)と似ているのは呼び名だけではありません。設置場所に注目してみると、こちらも同じように木。春の句ということなので、花が咲くころのアンズ(杏)の木に設置されているのでしょう。

「杏」を「あんず」と読んでしまうと字足らずですが、ここでは「からもも」と読むようです。「杏」は夏の季語ですが、先述のように、この句は「杏花」としてまとめられたなかに収められており、「杏の花」は春の季語です。

てるてる坊主が木に設置される場合、その樹種はナンテン(南天)であることがほとんどです(★下記の表1参照)。しかし、ここではアンズの木が択ばれています。アンズが花盛りの時季に、花見に際して「日和坊主」が作られたのかもしれません。

そして、設置方法は「くゝりけり」。枝から吊り下げるのではなく、縛りつけるようなイメージでしょうか。前掲した①の事例が、ユキヤナギの枝に取り付けられていたのと似ています。ひょっとすると、次に紹介する③の事例のように、木の幹に括りつけられていた可能性もあります。

③、『風俗画報』(1906年)

『風俗画報』は明治22年(1889)創刊の雑誌。挿絵や写真を多用しつつ、おりおりの世相や風習などを解説しています。連載の1つに「各地子供遊」シリーズがあり、日本列島各地に伝えられてきた子どもたちの遊びが紹介されています。

明治39年(1906)8月発行の『風俗画報』346号に、「各地子供遊」シリーズの第124回目として、「信濃子供遊」が掲載されています。著者は佐藤賀陽(生没年不詳)。別名を佐藤一輪とも称し、ここでは「賀陽生」というペンネームを用いています。

川にちなんだ遊びとして、「納涼遊」や川漁と並んで、川に流すてるてる坊主の風習が挿絵付きで紹介されています(★図3参照)[佐藤1906:23-24頁]。

○掃晴娘 照々坊主なり、東京に行はるゝものと大差なく、明日他出の目論見をなせども、天気具合悪しく、其前日に於て気遣わしと認むるや、掃晴娘とて紙を丸めて頭(此頭の中には蜘蛛一疋入れるがよき由言伝ふれど大概は入れざるなり)を造り、又紙にて体を作り、上に帯と称し、紙を細く折りたるものを結びて締め廻はし、之をありふれたる樹木に縛り付、児童は手頃の棒を携へ、明日天気晴るれば神酒を供ふれど、雨天なれば川へ流すが、合点か、どうぢや〳〵と責め詞繰返し之を打擲するなり。

項目名を「掃晴娘」として、本文のなかで「照々坊主なり」と説明されています。「掃晴娘」というのは中国のむかしの風習です。箒を手にした女性の姿を切り紙で作り、軒などに吊るして好天を願います。姿かたちは少し異なるものの、てるてる坊主とよく似たまじないです。

おそらく、ここで「掃晴娘」という語が用いられているのは、中国の風習にも通じていた著者が自らの知識を披露したいがためではないかと推測されます。当時の信濃(現在の長野県)の人たちにとっては、項目名の「掃晴娘」に振り仮名として付されている「てり〳〵ぼうず」のほうが、慣れ親しんだ呼び名だったのではないでしょうか。

そして、風習の内容に目を向けると、「東京に行はるゝものと大差なく」という説明とは裏腹に、たいへん珍しい記述が並んでいます。

作り手は「児童」。①と同じく、顔に目鼻はありません。頭の部分は紙を丸めて作りますが、そのなかにはクモ(蜘蛛)を1匹入れるとよいと言い伝えられているそうです。

「くも」という音が、雨をもたらす雲に通じることから、雨雲をコントロールしようとする意図が込められているのでしょうか。ただ、「大概は入れざるなり」と説明が付されており、本来はクモを入れたものの、明治39年(1906)当時すでにそうした作法はほぼ廃れていたようです。

胴体の部分も紙で作ります。そこに、紙を細く折って作った帯を締め回して完成です。前掲した『麗新画帖』(①)の「日和坊」が着ているような、しっかりとした着物は、挿絵を見る限りでは身につけていないようです。

設置場所と設置方法も注目されます。設置場所は①と②に引き続き、こちらも「樹木」。樹種は特定されていません。

「ありふれたる樹木に縛り付」、「児童」が「手頃の棒を携へ……之を打擲する」とのことで、その様子が挿絵に描かれています。打擲とは、ぶったり殴ったりすること。ずいぶんと手荒い作法です。

打擲する際の唱え文句があり、「明日天気晴るれば神酒を供ふれど、雨天なれば川へ流すが、合点か、どうぢや〳〵」と繰り返しながら責め立てるそうです。

ここで願いの成否の対象となっているのは「他出の目論見」がある「明日」の天気。晴れた場合には神酒を供え、雨だった場合には川に流すそうです。「神酒を供える」「川に流す」という作法は、当時(明治期)はまだ稀でしたが、時代が下って昭和に入ってからよく見られるようになる作法です(★下記の表2参照)。

もとより、「神酒を供える」作法と「川に流す」作法はともに、願いがかなって晴れた場合のお礼としてセットで登場します。しかしながら、この「信濃子供遊」の記事では「川に流す」という作法については、願いがかなわなかった場合の罰と位置づけられている点が注目されます。

④、『実業之日本』(1907年)

『実業之日本』は明治30年(1897)創刊の経済雑誌。月2回の刊行態勢だった明治40年(1907)の10月に発行された、10巻20号に「坪井正五郎樺太にテリ〳〵坊主を遺す」と題された記事が掲載されています(64頁)。

坪井正五郎(1863-1913)は自然人類学者。記事が掲載される直前の夏、アイヌ民族についてフィールドワークを実施すべく、坪井正五郎は樺太に渡りました(読みやすさを考慮して引用箇所に改行を付加)。

彼地に着するに及んで霖雨生憎に降り続き、濁水野に溢れて毎日宿屋の籠城を余議なくせらる、

正五郎こゝに於て紙を丸めて一箇のテリ〳〵坊主をこしらへ、以て翌日の晴天を呪ふ、

樺太の天地にテリ〳〵坊主のあれますは之を以て嚆矢となす。

野外で調査をおこないたいものの、到着早々からあいにくの長雨に見舞われ、宿舎に籠る日々が続きます。そこで、当時34歳の坪井正五郎が思いついたのが、翌日の晴天を願うてるてる坊主のまじない。

記事のなかでは「テリ〳〵坊主」と呼ばれています。紙を丸めた簡単なつくりだったようです。前掲した『麗新画帖』(①)に描かれているように、着物を着せたかどうかは不明です。

坪井正五郎が樺太に足を踏み入れた明治40年(1907)というと、日露戦争(1904-05)終結から2年後のこと。樺太は日本の領土となったばかりでした。このとき坪井正五郎が作ったてるてる坊主をきっかけとして、その後、樺太にてるてる坊主のまじないが根付いたと記されています。もとより、その真偽のほどは不明です。

おわりに

本稿では明治期におけるノンフィクションのてるてる坊主事例を対象に、整理・検討をしてきました(★表3参照)。

ふりかえってみて最も重要と思われるのは、2枚の絵(①③)がのこされていて、当時のてるてる坊主の姿かたちを目の当たりにすることができる点です。

『麗新画帖』(①)の絵を見ると、てるてる坊主は着物を着て帯を締めています。いっぽう、『風俗画報』(③)の絵でははっきりとはしませんが、文章中に帯を締めると説明されています。

頭は①③ともに立体的な球体のようです。『実業之日本』(④)の記事にもあるように、紙を丸めて頭を作ってあるのでしょう。

このように、丸い頭をして着物を着て帯を締めているのが、明治期のてるてる坊主の姿だったようです。昨今のてるてる坊主も丸い頭は同じですが、着物や帯を身に着けてはおらず、スカートか雨合羽のポンチョのように裾は広がってヒラヒラとしています。

かつて対象とした明治期の辞書やフィクション作品においては、着物や帯の着用について触れた記述はいっさい見られませんでした。当時としては、てるてる坊主が着物を着て帯を締めているのは当たり前すぎることだったので、わざわざ記述されることがなかったのでしょう。

加えて、明治期の辞書やフィクション作品におけるてるてる坊主の記述には、挿絵も見当たりません。そのため、当時のてるてる坊主の姿かたちについて、想像を巡らせるきっかけすらありませんでした。

ともすれば、昨今のような裾をヒラヒラさせたてるてる坊主の姿を、古来不変のものと思い込んでしまう危険があります。しかしながら、前掲したノンフィクション事例における2枚の絵によって、明治期のてるてる坊主の姿かたちは昨今とは異なるという事実を確認できました。

このほか、繰り返すことはしませんが、呼び名には明確な地域差が見られ、設置場所と設置方法についても昨今とは様相を異にするなど、明治期の多彩なてるてる坊主像を垣間見ることができました。

本稿で紹介したノンフィクション資料に加えて、かつて紹介した辞書やフィクション作品に見られるてるてる坊主の事例を併せて整理・検討しなおすことで、明治期のてるてる坊主像をより多角的に浮き彫りにすることができるでしょう。そうした作業はまた稿をあらためて。

参考文献

【全体に関わるもの】

①松井由谷 『麗新画帖』下、本田書店、1900年

②松瀬青々 『妻木 青々句集』、春俎堂ほか、1904-06年

③佐藤賀陽(賀陽生) 「各地子供遊」其124 信濃子供遊(『風俗画報』346号、東陽堂、1906年)

④『実業之日本』10巻20号、実業之日本社、1907年

【表1に関わるもの】

①物集高見〔編〕 『日本大辞林』、宮内省、1894年

②落合直文ほか 『言泉』、大倉書店、1927年

③新村出〔編〕 『辞苑』、博文館、1935年

④下中弥三郎〔編〕 『大辞典』第18巻、平凡社、1936年

⑤新村出〔編〕 『言苑』、博文館、1938年

⑥金田一京助〔編〕 『辞海』、三省堂出版、1952年

【表2に関わるもの】

①三省堂編輯所〔編〕 『日本百科大辞典』第7巻、三省堂書店、1912年

②落合直文ほか 『言泉』、大倉書店、1927年

③新村出〔編〕 『辞苑』、博文館、1935年

④下中弥三郎〔編〕 『大辞典』第18巻、平凡社、1936年

⑤新村出〔編〕 『言林』昭和廿四年版、全国書房、1949年

⑥福原麟太郎・山岸徳平〔編〕 『ローマ字で引く国語新辞典』復刻版、研究社、2010年(原版は1952年)

⑦新村出〔編〕 『広辞苑』、岩波書店、1955年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?