大正・昭和期の辞書に見られる、てるてる坊主像 【てるてる坊主考note #19】

はじめに

図書館などでむかしの辞書を手に取る機会があったとき、てるてる坊主について引いてみると、その説明文にしばしば違和感を覚えることがあります。これは最近のてるてる坊主には見られない作法だなぁとか、これはこれまで見てきた辞書にはなかった独特な記述だなぁとか。

そこで、むかしの辞書に見られるてるてる坊主の説明について一度整理しておこうと思い立ち、まずは明治期(1868-1912)の辞書を題材に、かつて整理して検討を加えました(★「明治期の辞書に見られる、てるてる坊主像 【てるてる坊主考note #18】」参照)。

引き続き、本稿では、大正・昭和期の辞書を題材として、同じように検討を加えていきましょう。昭和の辞書については、前期から中期にかけて発行されたものに重点を置くこととします。

わたしの管見が及んだ大正・昭和期の辞書は24点。今回もまた切り口とするのは、呼び名、作り手、設置場所、設置方法、お礼の作法、中国の類似例との比較といった点です。

辞書を対象とすることで、小説などのフィクションではない、当時の実態に即した一般的で普遍的なてるてる坊主像をつかむことができるのではないかと期待されます。

1、「てりてり」から「てるてる」へ

まずは呼び名をめぐって。これまで本稿では何気なく「てるてる坊主」という語を使ってきましたが、実はその呼び名は多彩で、決して画一的ではありません。現に、明治期の辞書をふりかえってみると「てりてり坊主」という呼び名が一般的でした。

てるてる坊主が登場する大正・昭和期の辞書24点の見出しに注目して、呼び名の前半部分と後半部分に分けて整理してみましょう(★表3と表4参照)。

はじめに、前半の「てるてる」の部分。メインとなる見出し(表3の〇印)は、辞書24点中「てりてり」が8点、「てるてる」が16点です。より詳しく見てみると、昭和10年(1935)ごろを境に、「てりてり」から「てるてる」への移行を見て取れそうです。

メインの見出しについて年代ごとに分けてみると、大正期から昭和10年まで(11点。①~⑪)は「てりてり」が7点、「てるてる」が4点と、「てりてり」が優勢です。前時代(明治期)に「てりてり」が圧倒的に優勢であったことの名残が感じられます。

その後、昭和11年以降(13点。⑫~㉔)には「てりてり」は1点だけなのに対し、「てるてる」が12点で圧倒的優勢となります。この時代に唯一、「てりてり」をメインの見出しとしているのは『言林』(⑮)ですが、その発行は昭和24年(1949)であり、昭和中期に入ってすぐのことです。それ以降、「てりてり」がメインとなることはなくなりました。

概して、大正期から昭和の初め、10年(1935)ごろにかけては「てりてり」が優勢でしたが、その後は「てるてる」がはっきりと優勢になったことがわかります。

ただし、「てりてり」がまったく使われなくなったわけではないようで、サブの見出しとして「てりてり」の項目が設けられており、メインの「てるてる」を参照する流れになっている例(表3の△印)も昭和33年(1958)まで見られます(㉑)。また、項目は立てられていないものの、説明のなかで「てりてり」と呼ぶ場合もあることに触れている例(同▲印)が昭和44年(1969)まで見られます(㉓)。

続いて、後半の「坊主」の部分。明治期には、メインの見出しはすべて「坊主」ですが、「法師」と呼ぶ場合もあることにときおり言及されていました。同じ傾向が大正・昭和期においても引き続いて見られます。メインとなる見出し(表3の〇印)は、辞書24点すべて「坊主」です。

ただし、サブの見出しで「法師」の項目があって、「坊主」を参照する流れになっている例(同▽印)が3点(⑤⑧⑫)見られます。あるいは、項目は立てられていないものの、説明のなかで「法師」と呼ぶ場合もあることに触れている例(同▼印)が1点(⑯)見られます。

また、珍しいところでは「てり雛」とか「てりびな」とも呼ぶことが紹介されています。大正期の例(⑤)と昭和の初めごろの例(⑧⑫)です。明治期にも1例だけ、「てりひな」(照雛)と呼ぶことが紹介されていました。明治38年(1905)発行の『国語漢文新辞典』における説明です[井上1905:1369頁]。「てり雛」という呼びかたは、20世紀前半、明治の中ごろから大正期を経て昭和の初めごろにかけて、ときおり用いられたようです。

2、「女の子」限定からの解放

てるてる坊主の主な作り手は誰でしょうか。明治期の辞書をふりかえってみると、作り手は子どもたちであるものの、とりわけ女の子がおこなう風習という傾向が強く窺えました。作り手が明記されている12点のうち、女の子は12点全てに当てはまります。

加えて、男の子や成人女性が担うこともしばしばあったことがわかります。男の子は12点中6点、成人女性は12点中5点にあてはまります。成人男性は12点いずれにもあてはまりませんでした。

いっぽう、大正・昭和期の辞書の場合には、作り手が明記されているのは16点。そのうちの12点を女の子が占めています。女の子だけに限らず、男の子も含めた子どもである例は4点。女の子が大正期から昭和前期に目立ち、昭和中期の30年(1955)には姿を消すのに対し、男の子を含めた子どもは昭和中期に目立ち始めるのが注目されます。

このほかに、女性とする例が1つだけ見られます(⑧)。女の子だけでなく成人女性も含まれているのでしょう。いっぽうで成人男性は、明治期から引き続いて大正・昭和期にもまったく登場しません。

3、「懸ける」か「吊るす」か

次は、てるてる坊主を設置する場所と方法をめぐって。明治期の辞書をふりかえってみると、設置場所が明記されている15点のうち、実に14点において軒と記されていました。そのほかには、軒と重複して「木枝(キノエダ)」という例が1点。ただ単に「外に出だし置く」とだけ記されている例も1点見られました。

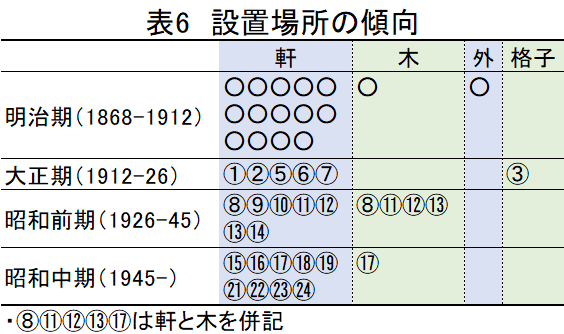

大正・昭和期になっても、軒という例が数多く、設置場所が明記されている23点のうち、実に21点に軒と記されています。

そして、その軒21点のうち5点には、設置場所として木の枝が併記されています。木の枝5点の樹種はいずれもナンテン(南天)。ナンテンの木がまじないに好んで用いられるのは、「難を転じる」の意に通じるためのようです[鈴木1982:415-416頁]。

木の枝5点の年代に注目すると、4点までが昭和前期に集中しています(⑧⑪⑫⑬)。大正期には木の枝という例はまったく見られないのに、昭和前期の7点では突然、過半数の4点に木の枝が登場してくるのは不思議です。その後、昭和27年(1952)の『辞海』を最後に、木の枝に設置する例は姿を消します。

もう1つ、注目しておきたいのが大正5年(1916)発行の『国語漢文ことばの林』(③)の記述。そこには、軒でも木でもなく、「格子などへ結び付けて置きて」と記されています。格子という例は、一時代前の明治期の辞書にはまったく見られませんでした。しかしながら、明治期よりさらに一時代前の江戸時代には散見されます(★図参照)。

設置する方法をめぐっては、「懸ける」という表現がとても目立ちます。設置方法を明記した23点のうち15点を占めています。昭和中期になると急に目立ち始めるのが「吊るす」という表現。昭和27年(1952)に初登場(⑯⑰)したあと、合わせて6点見られます。

明治期の辞書をふりかえってみると、設置方法はもっぱら「懸ける」という表現が使われていました。引き続き、大正期から昭和前期にかけても、ほぼ「懸ける」ばかりですが、昭和中期になって「懸ける」より「吊るす」のほうが主流となったようです。

珍しいのが、格子に設置する唯一の例として先ほども触れた『国語漢文ことばの林』(③)の記述。そこには、「格子などへ結び付けて置きて」と説明されています。

また、設置方法から話が少し逸れますが、『大辞典』(⑫)に「「てれ、てれ」といふ文字を書き……」という記述が見られます。「てれ、てれ」という文言は、言うまでもなく、日が照るようにという願いを込めたものでしょう。文字を書き込むことに言及している辞書は、大正・昭和期では『大辞典』が唯一です。

しかしながら、こうした作法は古今を通じてしばしば散見されます。明治期の辞書をふりかえってみると、明治45年(1912)発行の『日本百科大辞典』に「満身に「てれ〳〵」と書き檐際に懸けて呪とす」という記述が見られました(同じ音の繰り返しを表す「くの字点」は横書きできないため、本稿では「〳〵」と表記。以下同じ)[三省堂編輯所1912:575頁]。

なお、てるてる坊主を懸けたり吊るしたりする際、逆さまにする作法が、江戸時代の一時期、18世紀の終わりごろから19世紀の中ごろにかけて多く見られました。そうした作法は明治期の辞書においても1例だけ確認することができましたが、大正・昭和期の辞書ではまったく触れられていません。

4、顔はのっぺらぼう

願いがかなった際の、てるてる坊主へのお礼について言及されているのは10点。そのうちの3点(①⑤⑩)では漠然と、晴れたら物を供えると説明されています。供える「物」とは何なのか、詳しくはわかりません。

そのほかに、墨などで目に睛|《ひとみ》を書き入れるという例が8点見られます。願いがかなったお礼に睛を点じるというのは、縁起物の目無しだるまと同じ発想です。願いがかなってはじめて睛が入れられるということは、てるてる坊主を作る時点では当然、のっぺらぼうのままにしておくのでしょう。

「睛を書き入れる」というお礼のしかたには、必ずセットになる作法が2種類あったようです。1つは先述した、「物を供える」という作法、もう1つは「神酒を供えて川に流す」という作法です。「睛を書き入れる」ことを明記した8点のうち、前者の「物を供える」う作法とセットになっている例は2点(⑤⑩)、後者の「神酒を供えて川に流す」作法とセットになっている例は6点(⑧⑪⑫⑮⑯⑱)見られます。

明治期の辞書をふりかえってみると、「物を供える」という作法については当時も散見されました。「物を供える」という作法は、明治期から大正期を経て昭和前期まで長く見られたようです。しかしながら、昭和7年(1932)発行の『大言海』(⑩)の記述を最後に姿を消しており、戦後はまったく見られません。

「睛を書き入れる」および「神酒を供えて川に流す」という作法については、明治期の辞書で触れているのは1点のみです。先にも掲げた明治45年(1912)発行の『日本百科大辞典』に次のような記述が見られます[三省堂編輯所1912:575頁]。

もし其験にて天晴るゝときは、人形を取りてこれに神酒を供へ、川に流すなり。古くは願かなひぬれば墨にて眼睛を入れたりしにや……(以下略)

てるてる坊主の効果があって晴れた場合、明治末期の当時は「神酒を供へ、川に流す」という作法が見られたことがわかります。さらには、長くなるので本稿では省略しますが、古くは「墨にて眼睛を入れた」として、江戸時代の川柳が例示されています。≪「睛を書き入れる」(古く)→「神酒を供えて川に流す」≫という変遷です。

大正・昭和期の辞書においても、お礼の作法の変遷をめぐっては、昭和11年(1936)発行の『大辞典』(⑫)に次のような説明が見られます[下中1936:402頁]。

もし験ありて晴るれば、古は墨にて眼睛を入れ、後世は神酒を供へて川に流し、現時はまた眼睛を入れる。

≪「睛を書き入れる」(古)→「神酒を供えて川に流す」(後世)→「睛を書き入れる」(現時)≫という変遷です。前掲した明治末期発行の『日本百科大辞典』の記述と重ね合わせると、江戸時代には「睛を書き入れる」作法が見られ、明治期になると「神酒を供えて川に流す」ようになったものの、その後の昭和前期に再び「睛を書き入れる」作法に戻ったという変遷を見て取ることができます。

ただし、こうした鮮やかな変遷が、現実にはっきりと見られたのかどうかは疑問です。「神酒を供えて川に流す」という作法については、辞書のうえでは大正期にはまったく見られず、むしろ、時代が下って昭和に入ってから登場し始めます。それから昭和中期にかけて、「睛を書き入れる」という作法と併記されるかたちで散見されます。

5、中国の「掃晴娘」

てるてる坊主についての記載が見られる辞書24点のうち、半数の12点に「掃晴娘」が登場します。

ほとんどの辞書には、ただ「掃晴娘」と記されているだけで、それ以上の言及は見られません。そうしたなかで、掃晴娘について詳述しているのが、『言泉』(⑧)で、以下のように説明されています[落合ほか1927:3076頁]。

支那にて、古くより掃晴娘とて、白紙にて婦人の首の形を作り、紅緑紙を剪りて、これに着せ、箒にて檐際(ノキギハ)に縣けて、晴を祈る風習あるに倣へるなるべし。

説明文にあるとおり、掃晴娘とは中国に古くから伝えられてきた風習です。紙で人形を作り、軒に懸けて晴れを祈るという作法は、てるてる坊主とそっくりです。そのため、日本のてるてる坊主とよく似た、看過できない風習として、13点もの辞書で中国の掃晴娘に言及されているのでしょう。

とりわけ、注目しておきたいのが、てるてる坊主と掃晴娘の位置づけです。ここに掲げた『言泉』では、引用箇所の末尾にあるように、日本のてるてる坊主の風習は、同じく「晴を祈る風習」である中国の掃晴娘を「倣へるなるべし」と説明しています。

あるいは、『大辞典』(⑫)には次のような説明が見られます[下中1936:402頁]。

古く、支那の掃晴娘の伝説をそのまま移入して日本民俗のうちにある日でり神の日和坊を祈ったらしく……(以下略)

やはり、中国の掃晴娘が日本に伝わったことで、てるてる坊主の風習が生まれるきっかけとなったという見かたです。

その当否は措くとして、日本のてるてる坊主の起源を中国の掃晴娘に求める見解が、当時の辞書には散見されることに注意しておきましょう。(★てるてる坊主と掃晴娘の位置づけをめぐって、詳しくは「中国起源説への賛否【てるてる坊主考note#16】」、および、その続編【同#17】参照)。

おわりに

本稿では、大正・昭和期の辞書を題材に、当時のてるてる坊主像を浮き彫りにすることを目指してきました。あわせて、かつて整理した明治期の辞書に見られたてるてる坊主像との比較検討も試みました。

概して、大正・昭和期はてるてる坊主像に大きな変化が見られた時代と言えそうです。とりわけ、呼び名、作り手、設置方法、お礼の作法といった点をめぐっては目立った変化を確認することができました。

昭和の前期に変化が見られたのは、呼び名とお礼の作法。呼び名については、昭和10年(1935)ごろを境に「てりてり坊主」から「てるてる坊主」への変化が見られました。また、お礼の作法についても同時期に、「瞳を書き入れる」と「物を供える」の組み合わせから、「瞳を書き入れる」と「神酒を供えて川に流す」の組み合わせへ緩やかに変化しています。

その後、昭和中期に変化が見られたのが、作り手と設置方法。作り手については、以前は「女の子」が優勢でしたが、昭和中期から男の子も含めた「子ども」が目立つようになりました。また、設置方法については、以前からの「懸ける」に代わって、昭和中期から「吊るす」という表現が多く用いられています。

このなかで、呼び名、作り手、設置方法については、昭和前期から中期にかけての変化を経たあとのスタイルが、昨今まで引き続いて見られます。すなわち、「てるてる坊主」を「子ども」が「吊るす」というスタイルです。

いっぽう、お礼の作法については、昭和前期から見られ始めた「瞳を書き入れる」と「神酒を供えて川に流す」の組み合わせは、昨今ではあまり見られないのではないでしょうか。

設置場所についてはどうでしょうか。明治期から大正・昭和期を経て昨今まで一貫して、ほとんどの場合に軒が択ばれています。また、木の枝に設置する例は、明治期あるいは昨今でも稀にしか見られません。しかしながら、昭和前期になぜか集中して見られた点も注目されます。樹種はもっぱらナンテン(南天)が好まれました。

冒頭に記したように、むかしの辞書でてるてる坊主の項を引いてみると、そこにはしばしば、昨今のてるてる坊主とは異なる説明が散見されます。そこで感じる違和感の正体を突き詰めるべく、むかしの辞書の説明に見られるてるてる坊主像をめぐって、いくつかの切り口から整理してきました。

辞書の説明による限り、本稿で検討の対象とした大正・昭和期は、てるてる坊主像に大きな変化が見られた時代であり、加えて、昨今のてるてる坊主像の基礎が形づくられた時代と言えるでしょう。

では、大正・昭和期に見られた大きな変化は、いったい何に起因するのでしょうか。また、機会をあらためて検討の機会をもてればと思います。

参考文献

【全体に関わるもの】(著者名等の五十音順)

・井上頼囶 『国語漢文新辞典』、大倉書店、1905年

・尾上梅幸〔作〕花笠文京〔代作〕歌川国貞〔画〕 『皇国文字娘席書』、丸屋甚八、1826年

・三省堂編輯所〔編〕 『日本百科大辞典』第7巻、三省堂書店、1912年

・式亭三馬〔著〕歌川豊国(3世)〔画〕林美一〔校訂〕 『鬼児島名誉仇討』(江戸戯作文庫)、河出書房新社、1985年(原作は『鬼児島名誉仇討』後編、西宮、1808年)

・鈴木棠三 『日本俗信辞典』、角川書店、1982年

【表に関わるもの】(丸数字は表1~8に対応)

① 『辞海』、郁文舎、1914年

② 『ローマ字びき国語辞典』、1915年

③ 文明堂編輯部〔編〕 『国語漢文ことばの林』、立川文明堂、1916年

④ 小峰大羽 『東京語辞典』、新潮社、1917年

⑤ 上田万年・松井簡治 『大日本国語辞典』第3巻、金港堂書籍、1917年

⑥ 井上哲次郎ほか〔編〕『ABCびき日本辞典』、三省堂、1917年

⑦ 金沢庄三郎〔編〕 『広辞林』、三省堂、1925年

⑧ 落合直文ほか 『言泉』、大倉書店、1927年

⑨ 金澤庄三郎〔編〕 『小辞林』大型版、三省堂、1932年(初版は1929年、原版は1928年)

⑩ 大槻文彦〔編〕 『大言海』第3巻、富山房、1932年

⑪ 新村出〔編〕 『辞苑』、博文館、1935年

⑫ 下中弥三郎〔編〕 『大辞典』第18巻、平凡社、1936年

⑬ 新村出〔編〕 『言苑』、博文館、1938年

⑭ 金田一京助 『明解国語辞典』復刻版、三省堂、1997年(原版は1943年)

⑮ 新村出〔編〕 『言林』昭和廿四年版、全国書房、1949年

⑯ 福原麟太郎・山岸徳平〔編〕 『ローマ字で引く国語新辞典』復刻版、研究社、2010年(原版は1952年)

⑰ 金田一京助〔編〕 『辞海』、三省堂出版、1952年

⑱ 新村出〔編〕 『広辞苑』、岩波書店、1955年

⑲ 時枝誠記〔編〕 『例解国語辞典』、中教出版、1956年

⑳ 三省堂編修所〔編〕 『新小辞林』、三省堂、1957年

㉑ 金沢庄三郎〔編〕 『新版広辞林』、三省堂、1958年

㉒ 金田一京助ほか〔編〕 『三省堂国語辞典』、三省堂、1960年

㉓ 久松潜一・佐藤謙三〔編〕 『角川国語辞典』愛蔵版、角川書店、1969年

㉔ 西尾実ほか〔編〕 『岩波国語辞典』第2版、岩波書店、1971年(初版は1963年)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?