論理的思考は感情的だ

論理的思考は感情的だ

任意の決断はつまるところ感情的だ

ということを簡略に説明する

論理的思考は感情的だという主張をより具体的に言うと

「現実世界で自然言語を用いて、行われる論理的思考。そのアウトプットである論理、演繹がおしなべて感情的な部分を持っている。」という話である。

大前提として現実世界は不条理である。万民が納得しうる解釈を提示することはできない。世界に普遍的な価値や意味を見いだそうとする人間の努力は、最終的に失敗せざるをえない。我々は衝動を持っている。この小さな頭蓋を持って目の前に広がる"それ"を理解しようとする衝動。そして、それは決してかなわず、世界は分からないまま変化を続ける。そんな現実。カミュはこれらを不条理と呼ぶ。

懐疑主義的だと思うだろうか?非生産的な思考だと思うだろうか?

しかしこれに反駁することが難しいことは、経験をもってご存じのことと思う。

納得できない方のために下記に例示した。

例えば「日本の社会保障費は増え続けるべきか。」などの問いに一元的な答えなど出せるはずもない。それでは有限個(かどうかもわからないが)の要因を推察し、挙げられるだけ挙げてみよう。いくつ思いつくだろうか?

政治理論的に、制度的に、各人の利害関係、経済的に、後期高齢者の田中さんの思考、、、

ではそれらの要因はどのような形でつながっているのだろう?時間軸は?因果関係は?影響の度合い、強さはスペクトラムなものだろう。では、そのグラデーションは?

私の言いたいことがお分かりだろうか?

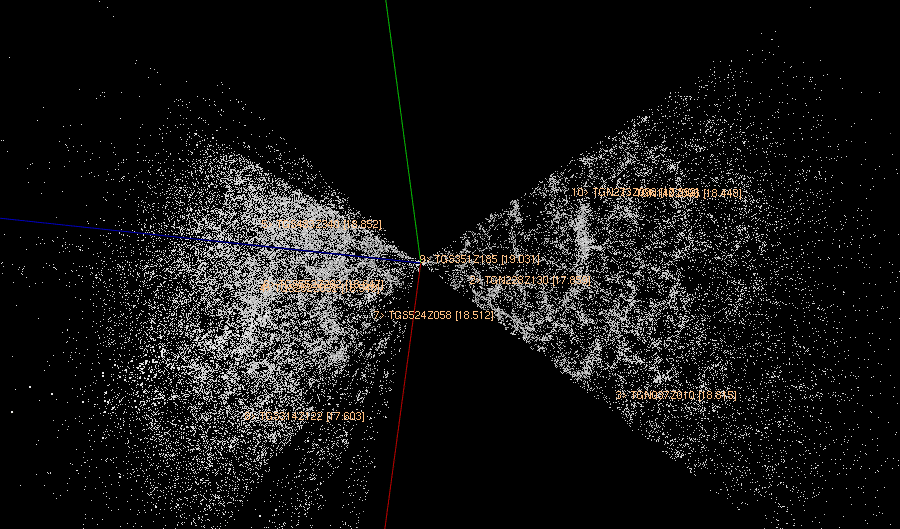

社会問題は少々感情的になってしまう人がいるかもしれない。では宇宙大規模構造の中にある天体の運動を考える。このとき重力のみを考えたとしても計算しきれないだろう、ゆえに無視できる量は無視して、近似する。

すべての出来事、または事実と呼ばれるものは相互影響の度合いがスペクトラムに、結びつき方は考えられる組み合わせの全通りだ。この小さな頭蓋、理性をもって正確に言語化できるほど、現実は単純ではないのだ。

もちろんそれらを、人間が観測可能な範囲で、次の"真理"に接続できるという意味で実用的に積み上げるのが、自然科学であるといえる。(プラグマティックな考え方)

しかしそもそも人が何かを語る時点でそれは感情的な行為である。これはサイエンスと科学社会学、科学哲学の間で行われたサイエンス・ウォーと呼ばれるものの議題で、詳細はそちらに譲る。ソーカル事件と呼ばれる「物理学者の書く、でたらめに物理用語を使った、哲学の論文のような文章が現代思想の雑誌に載った」という事件もこれに類する。

ともかく人が何かを語ることはそれ自体感情的であり理性によって論理的に根拠付けられる理由などない。

我々は有限な生では世界のすべてを語り得ないため、あれかこれかと取捨選択して伝えたい人に伝える。そのために語る。カントが義務論を語る、論理的に明らかな理由があるだろうか?

ウィトゲンシュタインが論理哲学論考を記す、それに論理的に正当な動機があろうか?

結局彼らも、誰も彼も、我々は語りたいから語るのだ。思考したいから思考し、志向するのだ。

私はナイジェリアの民俗とITの関係性に興味がないが、それは当たり前である。私達はあくまで動物であり、ホモ・サピエンスであり、属性を持ち偏った人間なのだ。

ゆえになにかを語るという決断自体非自明で感情的だ。

まとめると私達は、複雑な世界の「何を語るか」選択する時点で感情的で恣意的である。そしてその語る対象に関する前提、演繹、結論すら──「世界は曖昧で理性によって断じきれない」という大原則を無視して──理解した、"論理的に正しい"と勘違いする。

そう、勘違いなのである。これを理解できない人間は必ず惨いエゴイストであり、容易に他者を裁く。

それならば現実世界における論理的思考や演繹は無意味、無価値でありむしろ有害ですらあるのだろうか?

我々はそこで理性を止め、感情にばかり従うといいのだろうか?

否、否である

それでも論理的思考を用いることには価値がある 理由を述べよう。

なぜか?答えは我々が人間に固有の衝動を有し、論理的思考を以てそれに"共感できるようになる"からだ、という仮説を立てる。

衝動とは何か。カミュの言う「理性を以て、この曖昧で理解できない世界を解しようという衝動」を指す。これは人類にとって普遍的な本能に類するだろう。そのワケを説明しよう。なぜ人類は普遍的に"衝動"を有するのか?

進化論に基づいて生物的な側面から考える。まず生命は自己増殖するよう生きる。これは生命がそもそも自己増殖する物体(DNAやリボザイムの乗り物)を指すからだ。(もちろん厳密な生命の定義ではない。しかしここでの生命の定義はこれだけで十分だ。これこそ論理的演繹の中の恣意的な選択である。)

より増え、より生き延びたものだけが残る。それはDNAや脳が志向したからではなく、そもそも生命がそういうものであるからだ。納得できない方はリチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』を参照されたい。

生命体は種々様々な進化を遂げてきた。正確にはより増え、より生き延びる点において優れていた種のみが変化しながら残ってきた。本能とは原則として自己増殖に有利であるために存在する。腹が減ったら飯を食う。敵が近くにいるから逃げる。外敵を見るとストレスが上がり恐怖を感じる。飯を食うと快感を感じる。

猿から分岐したホモサピエンスは、巨大で特異な脳を持つことになる。未来を予測する能力を持ち、あらゆる未知に対して不安を感じるようになる。未知とは生存可能性が明らかになっていない状態であり、それに飛び込むには恐怖が伴う。表裏一体な関係として明らかなことを志向する。つまるところ生存に有利で、繁殖に有利であるからだ。現代の心理学の実験でも広く認められる人間の傾向であり、リスク回避や確実性効果と呼ばれる。

好奇心というのも結局のところこれが好意的に表現された脳の働きに過ぎない。

かくして未来を予測し、未知を認識し不安を感じるようになった人類は、同時に未来を恣意的に推測し、未知を塗りつぶすことで不安を解消する能力も手に入れた。虚構を創り出しそれを信仰してきた。なぜ神は今日のように人口に膾炙する概念なのか?

それは人間が無知や未知をそのまま放置できるほど賢くないからだ。分からないことは神に託し、私達は未知への不安から逃れた。雷や地震といった天災を神に託し、虚構に基づく安心を得た。

我々はどこから来たのか?何をするのか?どこへゆくのか?

これらの問いに答えるべく

"人生に意味や宿命を見出す"⇔"哲学上の自殺を行う"

ことで、私達は四苦に耐える手段を知った(気になった)。

ザプフェの言うように人間は人間であることから逃れ続けているのだ。そうして生の大半を過ごし、健やかに死ぬ。

私たちは理性的で知的な人間である前にホモサピエンスであり、動物である。

ゆえにすべての論理的思考は感情的である。

しかし任意の論理的思考の原点に座する衝動は人間の共有する普遍的なものであるため、普遍的でない感情より説得力を持つ。

さてまとめよう。

議論の俎上にあげるものの選択、これ自体感情に由来する。

選択した問題に関する情報収集。関連する全ての情報を集められるわけもなく、どこかで打ち切る、これも感情的である。

そして前提が定まっているからと言って現実世界は数学と違い、A⇒Bといえるようなものでもない。AはBともCともDともHとも考えられる。このうち何かを選択する。これも感情的である。

結局のところ我々は理性を行使すればだれもが辿り着きうる結論に至っていると、誤認しているに過ぎない。そのゲバ棒で誰かを攻撃し、攻撃された誰かは自爆テロを起こす。

神などいない、自然法などない、普遍的な正義などない、固有の使命などない、人々の選び取る宿命、それがなんであろう。あるのは不条理や偏り、恣意性だけだ。いや、それすら言い切れないかもしれない。理性偏重主義者はここに到る。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?