コミュニティ型公共施設マネジメント 鳩山町コミュニティ・マルシェの3年間

みなさま、こんにちは。

RFA・まちづくりデザイン室の本家豊大(もといえとよひろ)です。

私は現在、埼玉県で最も高齢化率の高い鳩山町にある「コミュニティ・マルシェ」という施設のディレクターを務めています。

昨今、ベッドタウンであるニュータウンにあるこの新しい施設「コミュニティ・マルシェ」が少子高齢化する町における活性化事例として注目をいただけるようになってきました。

ですので、この3年間の活動をまとめるとともに、少しでも同じような境遇の自治体の方・住民の方へコミュニティ作りのヒントになればと思い記事を書くことにいたしました。

「コミュニティ・マルシェ」とは、2017年に地方創生加速化交付金を利用し、移住推進・起業支援・コミュニティ活性化をテーマに行政が整備した新しいコミュニティ公共施設です。

高度経済成長期にベッドタウンとして開発されたニュータウンでは、地域の中にお店もあまりなくコミュニティ・マルシェのような施設ができることは前例のないことでした。

この施設の指定管理の募集が行われた際、郊外ニュータウン研究を行っていた東京藝術大学准教授であり建築家の藤村龍至さんの目にとまり、この新しいタイプの公共施設はどのように管理運営するのかが最も大切だと感じた藤村さんは自らの事務所RFAとして指定管理募集に手を挙げることになりました。

指定管理の採択が決まり、私がスタッフとして関わりはじめたのが2017年6月頃、そこから同年7月のオープンにむけての準備が始まります。

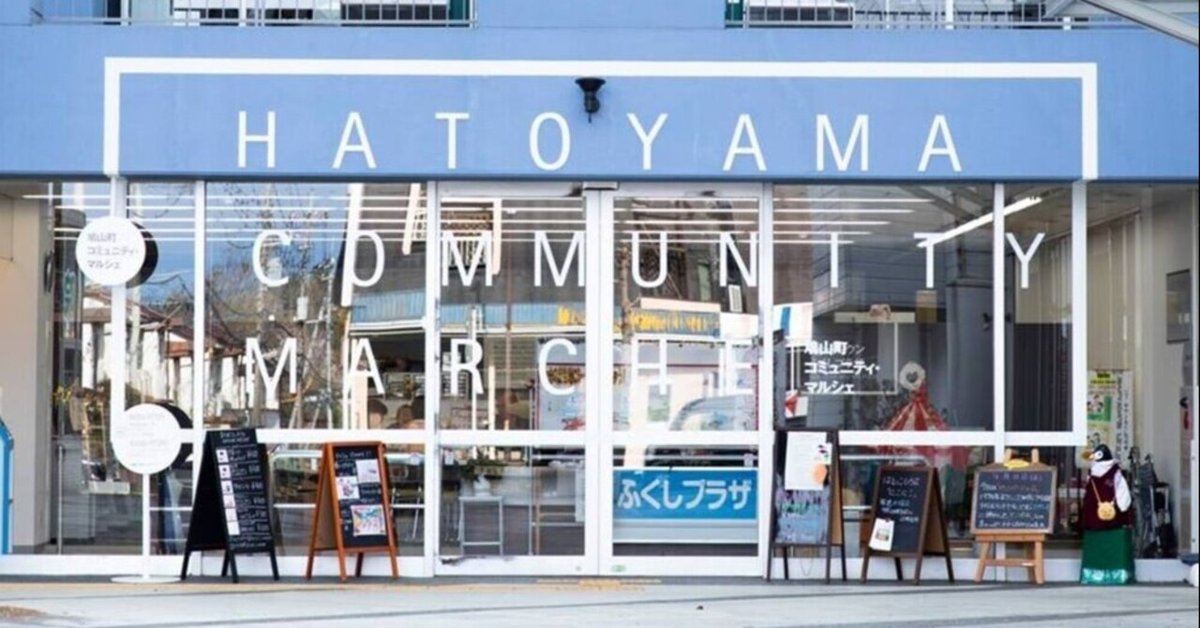

開館当時のコミュニティ・マルシェ

この施設を開設するにあたり住民懇談会を開催したり、さまざまな意見交換が行われてきましたが、前衛的な施設でもあるため開館当初は「何をする場所かわからない」「入りづらい」などさまざまなご意見をいただきました。

かつてこのような施設はなかったので、無理もないことです。

ただ、この施設はそのような住民の声に飲まれてビジョンなき運営を行ってしまうと本当に「何をする場所かわからない」施設になってしまうので、我々は「クリエイティブな指定管理」を目指し、少しずつ地域の方々との交流と理解を深めながら運営を行っていきました。

さて、この頃この施設は大枠として、移住推進・起業支援・コミュニティ活性化というお題を与えられシェアオフィス・会議室・飲食ができるテーブルが置かれているだけでした。

まずはこの場所を使ってもらい地域の方が何を求めているのかを知り、どうすれば一緒により良いまちづくりを行っていけるのか考える必要があります。

最初の1年は「コミュニティ・マルシェを知ってもらう一年」として運営に取り組みました。

7/1に開かれたオープニングを皮切りにひたすらにイベントを繰り返し、町内の方・近隣地域の方に知ってもらい関係人口を増やしていきました。

2017/7/1 オープニングイベント

1年目では元々私が音楽イベントプロデュースを行ってきた土壌もあり、音楽・トーク・飲食というコンテンツを基軸にマルシェに来て欲しい層にスポットを当てて、さまざまなテーマのイベントに取り組みました。

「クリエイター」「移住者」「高齢者」「女性」「子ども」といったような感じです。

開館から半年間で6回のイベントを開催

イベントを通してマルシェを知って頂き、着実に来館者が増えていきました。

そのなかで地域のクリエイター層が「イベントが楽しく興味を持ったので作品を出品してみたい」と出品希望者が増え、委託商品ブースも賑やかになってきました。

町内のクリエイター・起業家・移住者・役場職員、年齢層30代・40代・50代・60代で構成されるバンド「ザ・ナイトマルシェ」もイベントから生まれました。

関係人口を増やし、交流を生み出した1年でした。

そして、2年目にさしかかるころ、ついにコミュニティ・マルシェにキッチン機能が増設されました。

これにより当初から計画にあった「レンタルキッチン」「日替わりシェフ」の事業がスタートします。

まずは保健所にて「飲食店営業許可」「菓子製造業許可」を取得し、使っていただける方の募集を始めます。

マルシェランチカレンダーを作り始め、最初はこのように空白だったのですが、

今ではでこのようにカレンダーが埋め尽くされ、毎日美味しいランチが食べられるようになりました。

2年目のテーマは「率先して利用してもらう状況を作る」でした。

今では美味しい料理であふれている日替わりランチ運営もキッチンが整備されて半年ほどは運営してくれる人もいない状況でした。

そんな中「率先して利用してもらう状況を作る」ためにいくつかの施策を行いました。

率先して利用してくれるようになるポイント① 利用料

まずは、利用者の最大の壁になる利用料、もともと2,000円というリーズナブルな利用料ではありますが、初めてのチャレンジは何かと障壁が大きいもの。

この利用料を初めて利用の方は無料にするキャンペーンを1年間行いました。

率先して利用してくれるようになるポイント② 需要と供給のマッチング

そもそもランチ運営者が集まらないのは「売れるかどうかわからないから」というのが非常に大きなポイントです。

当たり前の話ですが、つまり売れると分かっているお店ならば、基本的には「出店したい」ということになるのです。

なので、ランチ運営の予約が入っていない日に我々で慣れないながらもランチ提供を行うことにしました。

今まではランチが食べれる日と食べれない日がまちまちだったのですが、我々がランチ提供を行うことによって、いつでもコミュニティ・マルシェに行けばランチが食べられるというイメージを作り出しました。

これにより、コンスタントにランチが売れる状況を創出しました。

RFAがランチ提供を行っていた時のランチカレンダー(カレー、ハヤシライス、パスタをRFAが提供)

率先して利用してくれるようになるポイント③ 利用者同士の有機的交流

ランチ運営者に限らず施設を利用をしてもらうポイントとして、利用者同士の交流を促すランチ会やお茶会を積極的に行いました。

単なる交流会でなく、双方に有機的交流が生まれるマッチングがポイントです。

例えば、野菜料理をよく作っていただけるランチ運営者が来るランチ会には有機野菜を出品してくれている出品者をお誘いしたり、ハンドメイドの交流会では同じ毛糸などのモチーフを用いる作家さんを意識的にマッチングしたりします。

このようにマッチングすることによって、ランチ運営者さんが率先して鳩山産の野菜を使ってくださったり、編み物好きな作家さん達がニットカフェをマルシェで開催してくださったりしました。

この2年間で町内においては賑わいを生み出す施設として認識を頂きはじめ、開館当初にあった否定的な意見は聞かれなくなってきました。

3年目のテーマは「施設外との交流と運営のシステム化」でした。

まず、3年目の最初に行われた「鳩山クリエイターズマルシェ」では、マルシェのイベントとしてははじめて屋外へせり出し、イベントを開催しました。

とても多くの方にご参加頂き、2年間の成果の集大成となったイベントでした。

そして、RFAとして設計した鳩山町学生シェアハウス「はとやまハウス」が完成し、2020年春から学生が入居することによってまちづくり活動もさらに加速していくことになります。

入居した3名の学生たちはそれぞれの能力を生かし、マルシェを利用し、町の活性化へ寄与する様々な企画を自主的に行ってくれました。

韓国人留学生であるダソル君は地域の方への韓国語講座の主催

建築学生である永田君、小西君は「運ぶ受付プロジェクト」

永田君・小西君は11月にコロナ禍を考慮した分散型イベント「はとやまニュータウンマルシェ」も主催して頂き、まちを練り歩きながら楽しむイベントとして新しい賑わいの作り方を提案しました。

イベントをライブ配信する試みも行われました。

当日の様子はコミュニティ・マルシェのFacebookページにてご覧いただけます。

運営のシステム化については、3年間の活動により出品希望者が大幅に増えたため定期的に入れ替えが可能なシステムを作ったり、またスタッフの得意分野に応じて働いてもらうシステムなどを導入しています。

SNSが得意なスタッフはSNS更新、建築学生は什器作成など。

以上が3年間の活動概要です。

日に日にコミュニティ・マルシェが地域の方に受け入れられ盛り上がっている状況を見ると、都会依存で造成されたニュータウンでは、これから循環型社会を目指していくうえで如何にこのような場所が重要であるかを再認識させられます。

この3年の活動を通して鳩山に興味を持ってくださった方も増え、移住を検討してくださる方が現れ始めたので、4年目は「移住推進の強化」をテーマに進んでいきたいと思っています。

今回の記事は活動記録として書かせて頂きましたが、地域の方とどのように交流し、受け入れて頂いたかということや我々以外の事業者の方でも取り入れられるようにもう少し一般化したノウハウをまとめてさらに更新していきたいと思っていますので、ぜひ今後ともフォローいただけますと幸いです。

ご覧いただきありがとうございました。

今後とも宜しくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?