戦国大名「名字の地」をまとめてみた

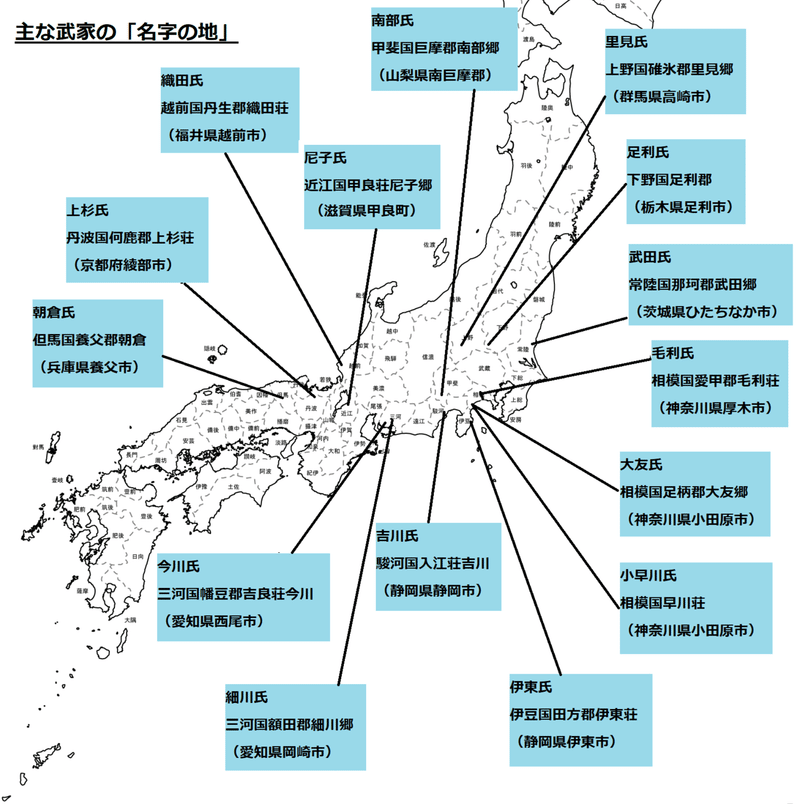

武士の名乗った名字は、多くの場合所領の地名から取られました。名字の由来になった土地(名字の地)は本貫地とも呼ばれます。

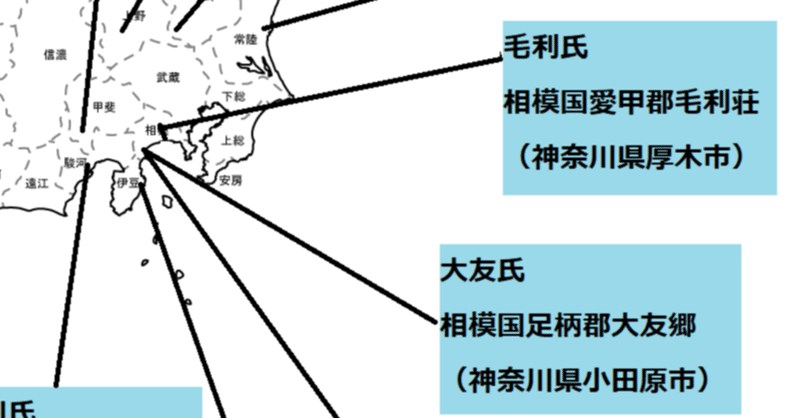

中国地方のイメージが強い毛利氏の由来が相模にあるなど、時々意外なものもあるのでまとめてみました。

もちろん、島津氏(九州)や伊達氏(陸奥)、浅井氏(近江)のように、名字の地が順当な場所にある場合が多いです。在地領主がそのまま戦国大名化したケースです。場所が順当と思える氏族は除いています。

なぜ、全然関係なさそうな場所にルーツがあるのか。

例えば尼子氏は、室町時代の名門武家で近江の守護・佐々木氏の庶流です。近江国の尼子という土地を領有したので「尼子」を名乗りました。

その後、主君の京極氏(出雲国守護)に、守護代として出雲に行くよう命じられました。守護代とは、守護の代わりに国に赴き、実務を取る役職です。

出雲守護代となった尼子氏は、戦国時代に下剋上を起こして出雲国の戦国大名となりました。

こうした紆余曲折があるので、戦国大名の「名字の地」は意外なところに分布しているのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?