発酵ヒストリー#021

東京農大エクステンション (発酵と醸造 第3週) 2017/7 月

第三週は酵母と細菌のお話しと、アルコール発酵に関連する味醂、酒類の講義であった。

冒頭、前回までの仕込みキットに関するお話があり、味噌の状態や、納豆菌の話から始まり、

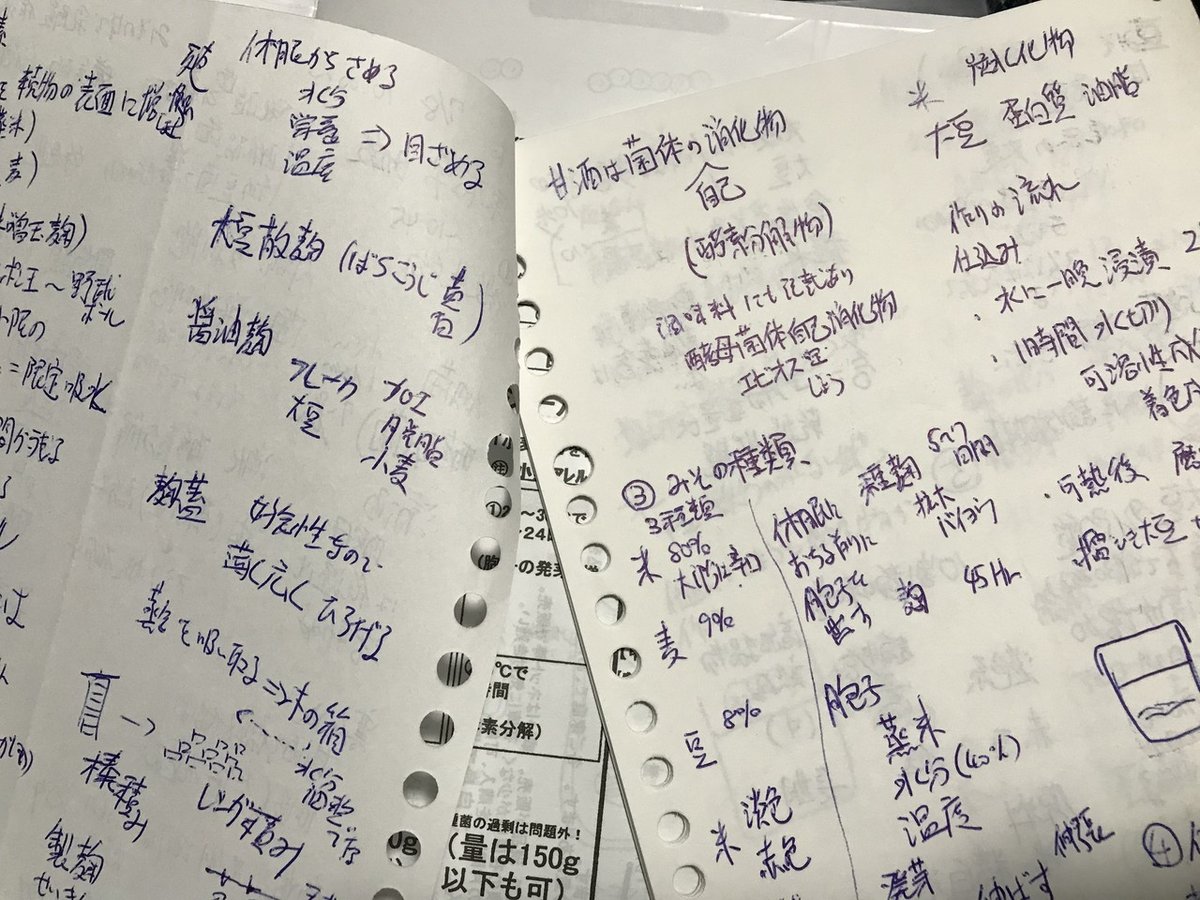

”素人が作る納豆はアンモニア臭が出る場合あり” との先生のお言葉を、まさに実体験したこととしてメモしている。(ちなみに第三回も8ページほどメモしていた。)

(ちなみに、表題の写真はこの大豆が少し発行した状態の納豆もどき⁉︎)

酒税とアルコールの話、味醂製造に関する工程、製品による麹の特徴(求められる特性(酵素の特徴))、前回に引き続き褐変反応、ボーメ、pH(これらはなんども登場)、清酒醸造の過程(酒母の違い、三段仕込み、上槽 etc)、焼酎醸造の過程(原材料の違い、クエン酸の働き etc)、そのほかにビール、ウイスキー、ワインの醸造過程についての講義が続いた。

最後は食品保存に関する講義につながり、水分、塩分/糖分濃度、微生物による加工(酸性化、カビつけ etc)などなど、充実した講座だった。

いまこの回想録を書くにあたり、メモを見返しているが、誤字脱字のみならず慌てて書いた文字が読めないものもあるが、それはそれで、当時の講座をイメージとして思い出せるよいきっかけになっている。

改めて、身の回りに存在する発酵食、発酵製品の存在を再認識するとともに、ますます、のめり込んでしまっている自分を再認識することができた3回講座だったと思う。

本講座のみならず、その後も東京農大主催の講座やイベントから沢山のことを学べる事ができた。

農大の素晴らしさ(歴史と伝統のある素晴らしい研究教育機関であること)は、これからも何度も本ストーリに登場する予定です。

今思うと、この頃は半ば後悔の念がこみ上げていた時期でもあった。自分自身の高校時代に遡って、当時はなぜ生物学に興味を持たなかったのか?進路選択の際に、なぜ物理・工学しか視野がなかったのか? と、、、、、。

#東京農大 #オープンカレッジ #発酵 #醸造 #人気講座 #日本酒 #味醂 #ビール #ワイン #ウイスキー #醤油 #酵母 #麹

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?