【定番をめぐる】vol.1-3清水寺|五条大橋と秀吉の都市整備、そして旧参詣道へ

さて前回の続きである。全く距離としては進んでいないのだが、

ちょっとずつよりディープな京都に足を突っ込んでいるはずだ。

あなたの推しの擬宝珠は、どれですか?ー五条大橋の擬宝珠

今のところ、全く五条大橋から進んでいない。

それだけ、橋・鴨川にはストーリーが詰まっているということ。

さてパッと見てわかるように、五条大橋の欄干には擬宝珠がついている。

あの、玉ねぎみたいなやつ。名作『へうげもの』(作:山田芳裕)にも、瀬田の唐橋の擬宝珠のシーンがあったなぁ。

これがついている橋は、そもそも公儀橋と呼ばれ幕府が直接管理していた。格が高いものである。全て説明していくとキリがないので割愛するが、

個々で年代や刻んである文字が異なるので、好きな方にはぜひ注意深く見てほしい。きっと新たな発見が待っているだろう。

現五条通/旧五条通(松原通)を入れ替えた、秀吉の思惑

まず今の五条通は、16世紀になるまで五条通ではなかったのだ。

松原通は、今の五条大橋から北を見たときに見える橋だ。

じゃあ、今の五条通は何だったのかというと、

「六条坊門小路」という通りだったそうだ。

そんな通り名を変えるとか、簡単にできるのかと率直に思うのだが、

それを実際に変えたのは豊臣秀吉だということは割と有名。

このように、秀吉による都市整備の爪痕が京都にはたくさんあるのだ。

現代の五条通は16世紀後半にできたものだが、なぜわざわざ入れ替えたのだろうか?

その理由として当時秀吉によって、三十三間堂の北の土地に、日本一大きな大仏「方広寺大仏」(京の大仏)が造立されたことが関係している。

https://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page7/km_01_162.html

東大寺をしのぐスケールの大仏と大仏殿。この迫力たるや。

・方広寺大仏:高さ/約19m (東大寺:約15m)

・大仏殿:高さ/約55m (東大寺:約46m)

この大仏に参拝するための道として、六条坊門小路から五条大橋に変えたとうことだそうだ。そしてその前に面している通り「正面通り」は、大仏の

正面を向いているから、というのが由来だとか。

そして、正面通りを東へ(上記絵図で、右下の方向)向かうと「本町通り」がある。これは、かつて秀吉が城を構えた「伏見」へと繋がる道。

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/412635

京都に来た人々は、舟で港町「伏見」に到着してまずは、城下町の賑わいを感じたことだろう。伏見街道を北へ歩き、きっと街道沿いにある伏見稲荷などの名所も楽しんだに違いない。

そしてしばらく歩き、ふと顔を上げるとすでにその目にはきっとこの大仏殿が目に入ったのではないだろうか。遠くから見てもわかるこの大きさに、

きっと息を飲んだことだろう。日本一の大仏を拝み、朝鮮出兵の戦果?を伝える耳塚を訪れてから、五条大橋を渡った後に御土居をくぐり、いざ洛中へ。

(御土居は、秀吉が造成した京を囲う防塁。今はほぼ残っていないが、遺構が残っている場所もある。)

間違いなく秀吉の権力の大きさ、影響力を感じずにはいられない道のりだっただろうということが想像できる。

これが秀吉のすごさか。いやぁ今もその名残を垣間見えることが嬉しい。

話がかなり横道に逸れてしまった気がするので、一旦戻そう。

秀吉の話については、まだまだ出す予定なのでその際に書ければと思う。

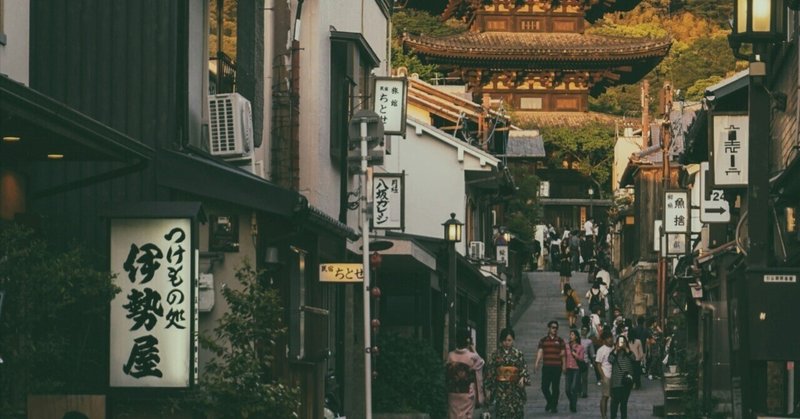

旧五条通=清水寺への参詣道「清水道」へ

そして現在の松原通こそが、かつて多くの人が通っていた清水寺へ続く

参詣道「清水道」だった。

というわけで今回は、かつて中世の人々が清水寺へ参詣するために歩いたであろう松原通から清水寺へ向かう。五条大橋を渡って鴨川を西側へ渡り、

木屋町通を北に上がってみよう。

どんな物語が待っているのだろうか。テッパンネタであり、多くの方がすでに書いていることもあるけれども、参詣道も含めた清水寺の楽しみ方を提案できていたら嬉しい。もう少し笑いが欲しいところだ。

何はともあれ、ようやく、ちょっとだけ進んだ。

では、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?