中高生活を生き抜く3つの要素

授業では、中高生の生活の悩みをたびたび受ける。言語技術というのは生活全般に関わるものだからというのもあるし、単純に講師が毎週聞くからでもある。深刻なことから日々の他愛もないことまで、子どもたちはいろいろなことを話してくれる。

そうしたやりとりの中で見えてきた、充実した中高生活を送るために必要な3要素について書いてみたい。ただ、これは別に統計的なものではないし、個人を何らかの基準にカテゴライズすることの危険性もある。あくまでも、中高生とやりとりする中で生まれた、ひとつの便宜的なモデルなのだと捉えてほしい。

この記事を書いた人

超リア充

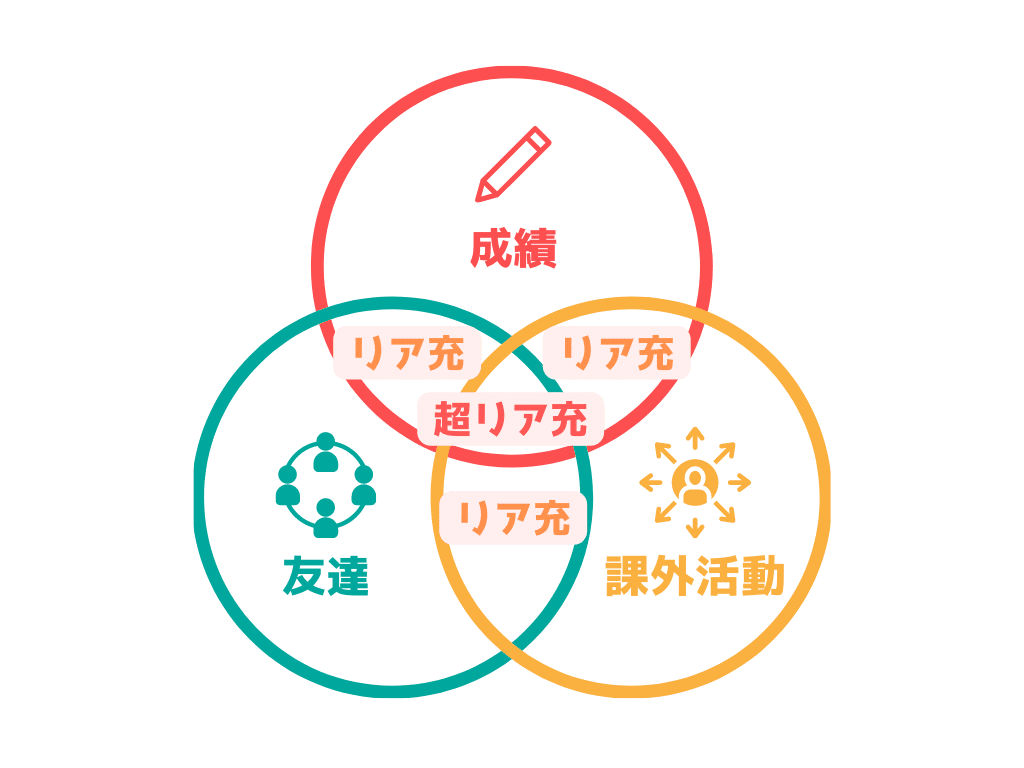

中高生の学校生活で大切なものは、どうやら3つあるらしい。成績・友達・課外活動(部活や趣味)である。

3つすべてそろっている子、つまり、成績がよくて、友達関係が充実していて、部活や趣味でも活躍している子は、めったにいない。

まるでマンガの主人公のような子は、リア充(リアルが充実している人)をこえた、超リア充である(ただ、まったくいないわけでもないらしく、生徒たちは少し考えた後、「あー、あれねー」と、誰かを思い浮かべながら苦笑いをすることが多い)。

リア充

だいたい2つあれば、十分リア充と言える。

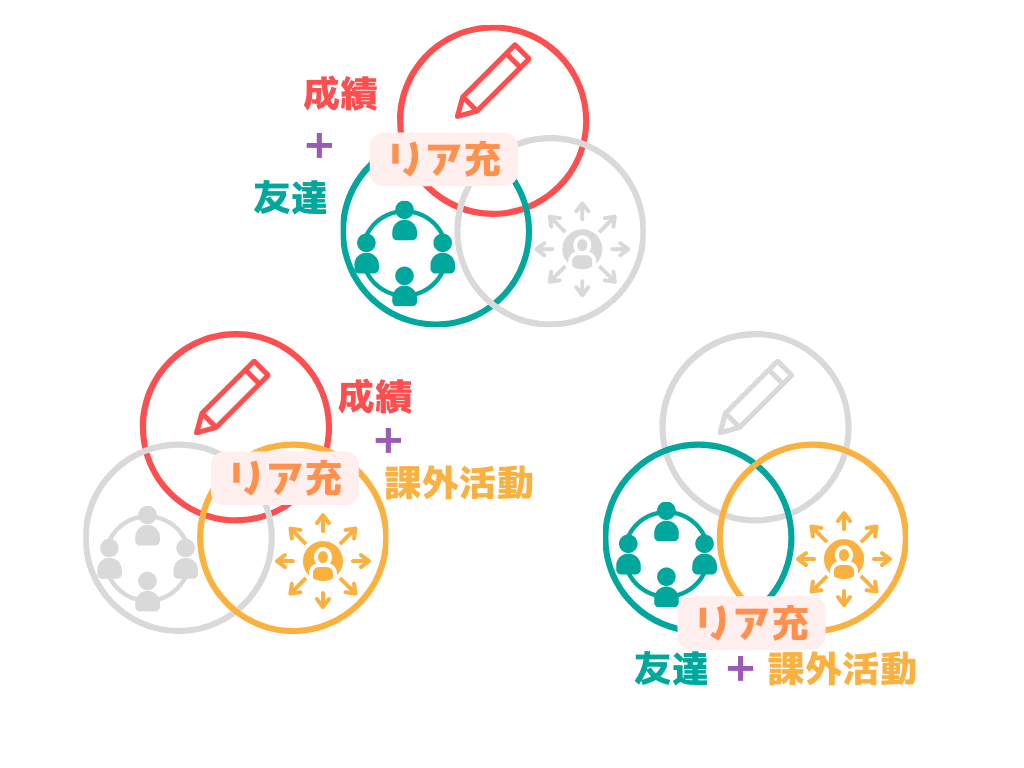

・課外活動はぱっとしないけれど、成績と友達関係は充実している

・成績はぱっとしないけれど、友達関係と課外活動は充実している

・友達関係はぱっとしないけれど、課外活動と成績は充実している

いずれかの組み合わせを持っていれば、学生生活はある程度充実していると感じるだろう。

では、1つだけならどうだろう。

・成績はよいけれど、友達関係も課外活動もぱっとしない

・友達関係は充実しているけれど、成績も課外活動もぱっとしない

・課外活動は充実しているけれど、友達関係も成績もぱっとしない

そうした場合、心のどこかで、学校や友達関係などへのなじめなさを感じているかもしれない。そのなじめなさは、疎外感や孤独感、不安やいらだちなどから、家族や教師、友人へのネガティブな態度につながりやすい。

それぞれの領域を充実させるには

それぞれの領域を充実させるには、どのような力が必要なのだろう。考えてみる前に、一つ注意点がある。ここから先の文章で「自己統制感」とか「自己肯定感」とか、主に心理学分野で使われる言葉を借りてきているが、特に学術的に実証されているわけではない。引き続き、ひとつの便宜的なモデルなのだと捉えてほしい。

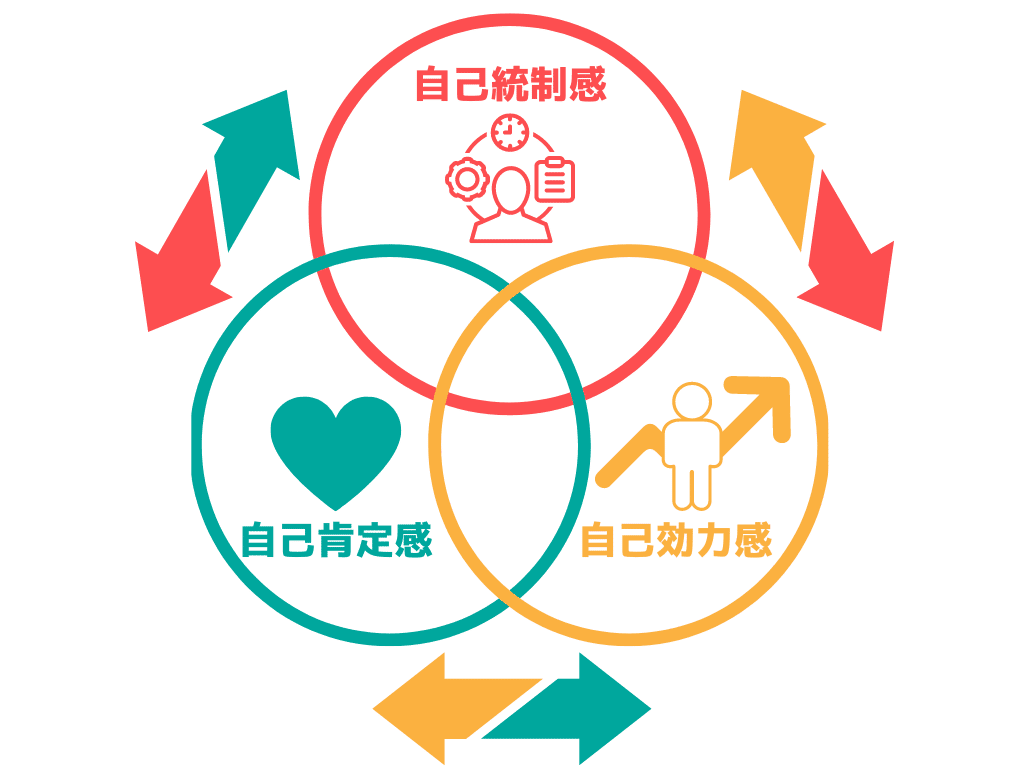

自己統制感

成績を上げるには、学習の習慣が必要となる。もちろん、持って生まれたものはあるけれど、特に中高生では、学習時間と学力はかなり相関する。中学生になると、思春期に入ることもあり、学習に関する家族のサポートが難しくなるから、「自分」でやる子とやらない子の差はかなり広がることになる。

習慣をつけるには、「自己統制感」が必要となる。自己統制感とは、「自分の行動と結果は、自分でコントロールできる」という信念のことである。運任せ・人のせい・社会のせいではなく、「自分がやった分だけ自分に返ってくる」という感覚が、学習を続けるモチベーションとなる。

自己肯定感

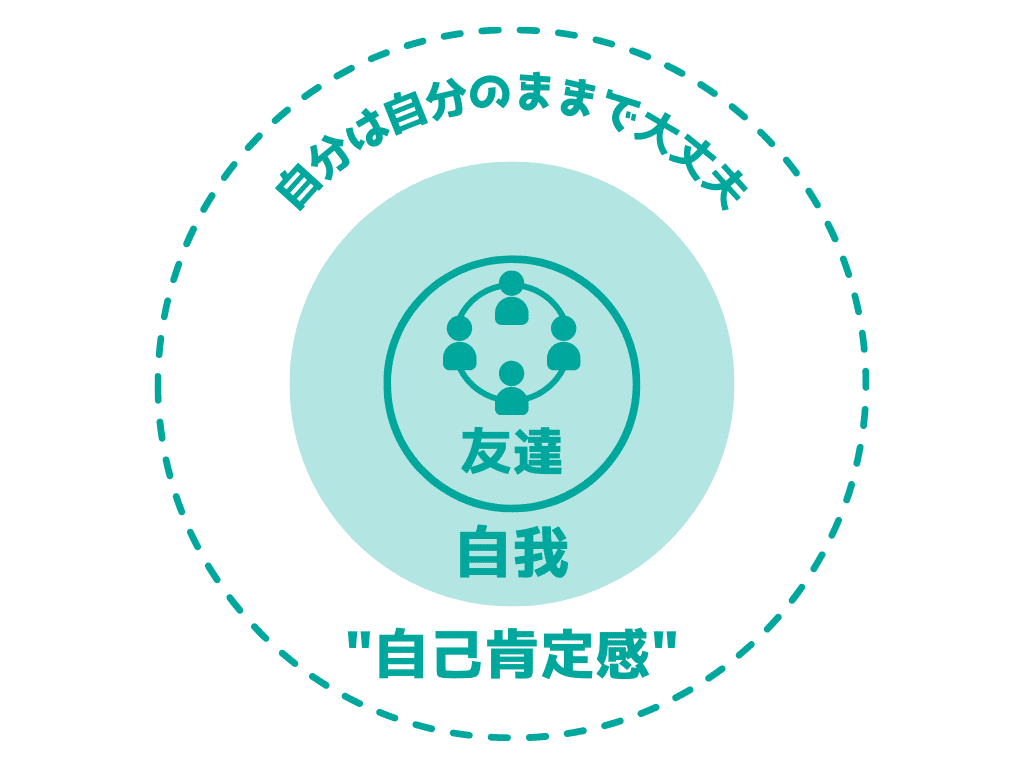

友達関係を充実させるには、確かな自分=自我が必要となる。多くの子に誤解されているけれど、周りに合わせれば友達ができるわけではない。友達が多くても、「自分」がなければ、人間関係の危うさはなくなることはない。人間関係が切実な問題になりやすいのは、相手をコントロールできないからだ。傷つくことも、意に添わないコミュニケーションを続けなければならないことも、よくある。

人間関係の中で確かな自分を保つためには、「自分は自分のままで大丈夫」という「自己肯定感」が必要だ。自己肯定感がないと、相手に合わせようとして不安定なコミュニケーションの形になりやすい。自分を肯定することから、相手との安定した関係が生まれる。

自己効力感

課外活動を充実させるには、その活動に没頭することが求められる。没頭と言っても、それは単なる「お客様」として、時間やお金を消費する没頭ではない。よりよいプレー、よりよい作品、よりよい理解など、何かを生み出そうとするとき、そこには苦労や痛みがともなう。それでもそれを越えていこうとするには、没頭のエネルギーが必要となる。

没頭を支えるのは、それが何であれ、「自分はやればできるはずだ」という感覚であり、これは「自己効力感」と呼ばれる。特定の対象に限らず、何でも「やればできるはず」という感覚が、さまざまな活動への挑戦につながる。

ここまでをまとめると、次のようになるだろう。

まずは何かに打ち込むことから

この3つは、本人の資質と、どのように育てられてきたのかに大きく関わる。すぐに伸ばせればいいのだけれど(あるいは伸ばしてあげたいのだけれど)、そうもいかない。手軽な方法はない。日々の積み重ねによって、少しずつ確かなものになっていく。

ただ、これらは独立しているのではなく、互いに高まり合うものだと考えられる。だから、これを読んでいるあなたが、「自分は何もない」と感じているのなら、あるいは何か自分の生活を充実させたいと考えているのなら、まずは何でもいい、部活でも趣味でも、委員会でも、何か好きかものを見つけてそれに打ち込んでほしい。

勉強や友達関係に比べて、好きなものはモチベーションを保ちやすい。ある程度続けていくと、実力不足や飽きなど、何らかの壁にぶつかるだろう。それでもどうにか続けてほしい。「自分はやればできる」という感覚を少しでも得ることができたなら、それはやがて、「自分は自分のままでいい」という感覚や、「自分の行動と結果は自分でコントロールできる」という感覚につながっていく。

だから、いっそ友達関係や勉強は後回しでもいいから、何かの専門家になるつもりで打ち込んでほしいと思う。

もし、それでも何もなかったら

心身の健康

もし、3つのうちひとつも持てない・続かないという時は、心身の健康という土台が小さくなっている可能性がある。そんなときは、無理に動こうとしなくてもいい。あるいは、励ましに応えようとしなくてもいい。ただ、休み、コンディションを整えることを考えるべきだ。もし一人が辛いようなら、相談できる人を本気で探してほしい。

本当の「リアリティ」

そして、ここまでの流れをひっくり返すようだけれど、あなたが自分のことを「超リア充」あるいは「リア充」だと感じていようと、「非リア充」だと感じていようと、私はどれでもいいと思っている。おそらく、私だけでなく、社会に出てある程度年をとると、多くの人がそう思うのではないだろうか。

中高生は学校という狭い(それは本当に狭い)コミュニティで、どうしても他の友人やクラスメイトとの比較で自分をとらえることになる。充実というのはとても主観的な感覚で、一人きりの中に充実があったり、多くの人に囲まれるときに虚しさがあったりする。あるいは、虚しさの中に不思議な充実や、奇妙な美しさがあったりする。そもそも人というのは凸凹で、不完全なものであり、そうした「満たされなさ」に、本当の意味での「リアリティ」の充実がある。

生きるというのは、自分が存在することの「リアリティ」に押しつぶされそうになりながら、それでも自分の存在を受け入れていく過程であるように思う。もし、あなたが、どうしても学校の中で充実感を得ることができないでいるのなら、学校の中だけで通用するような「リアル」に付き合わなくてもいい。その代わり、より広い世界に目を向けてほしい。これまでの歴史上に生きたほぼすべての人が、自分の存在という、切実な「リアル」と向き合ってきた。そこで見出された喜びや絶望、あるいは美や祈りの欠片が、文学や絵画、音楽や映画、漫画といった作品の中に込められている。それらを、あなたの心の中の「虚しさ」という空の器に注いでいってほしい。そしていつか、自分が感じた「リアル」を、自分も何かの形で表現したいと思ったとき、それによって救われる人がいるということを覚えておいてほしい。

この記事を書いた人

【プロフィール】

2012年より、北千住で、幼稚園生から社会人までを対象とした文章技術や国語・作文の教室を運営。

心理学・教育学の知見をベースに、「読む・書く・考える・対話する」という言葉の領域にアプローチする教育メソッドを日々模索・実践している。

幼少期より読むことや書くことが好きで、日本大学芸術学部在学中に第1回江古田文学賞を受賞。

卒業後、都内の有名作文教室に入社し、運営に携わるも、「〇〇式」といった狭いノウハウに押し込める教育に疑問を持ち、独立。

言葉が、世界の捉え方や考え方、人生の物語を形づくるという視点から、既存の教育メソッドを越えた、より普遍的な教育モデルの構築を目指すと同時に、一人ひとりの個性や価値観を育む、対話による指導を行っている。

生徒それぞれが、それぞれの人生の物語を歩める人になってほしいと願っている。

リテラに通ってみたい!

オンライン授業を受けてみたい!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?