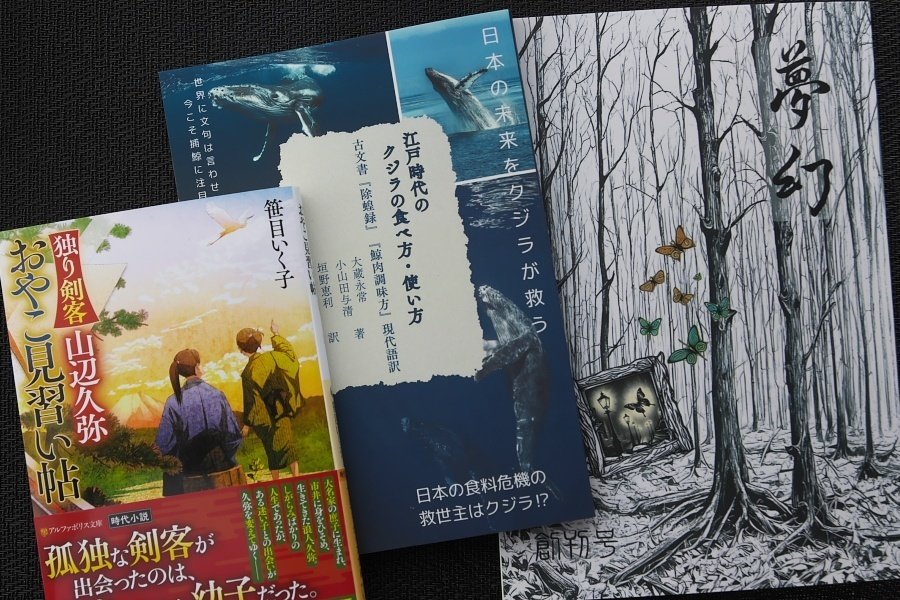

【本という名の大樹】三冊揃い踏み

此度は、note というフィールドで交流を賜っている筆達者さんたちの作品が手元に届いたというご報告をさせていただきましょう。

こうして三冊揃ったのが一昨日のことでしたから、熟読は未だ先の話になりますが、今から「ドキがムネムネ」しております。

何はともあれ、日々の変わらぬ営みの中で、かような刺激を賜れるのもまた物理的な距離をものともしないネットならではの効能かもしれません。

それでは、僭越ながら簡単なご紹介をば … 。

1:独り剣客 山辺久弥 おやこ見習い帖

笹目いく子氏の出版デビュー作品で、アルファポリス 第8回歴史・時代小説大賞 大賞受賞作品「調べ、かきならせ」を改題したものとなります。

本作の礎になっている「調べ、かきならせ」は、これまで私が触れてきた時代小説とは一味違った色彩を感じさせる作品で、自分の中で出来上がっていた時代小説の枠組みや、誉れ高き先達の作品群を再考するきっかけを与えてくれたように感じています。

いずれにしても、出版に際しては一介の読者では理解し得ないような創造と苦渋の時間を過ごされたことは想像に難くありません。よって、そんな出版までの道程を含め、氏が体験したであろう「産みの苦しみ」の断片を行間から見い出しながら一読したいと考えております。

2:江戸時代のクジラの食べ方・使い方

本作は、古文書『除蝗録』『鯨肉調味方』現代語訳した一冊になります。

何を隠そう、クジラが好物の私には無視できるわけもなく取り寄せることになりました(笑)。手元に届いてから直ぐに斜読みしたところ、かつての日本人が抱いていた「クジラ愛」や「クジラ研究」の姿勢を汲み取ることができたので、熟読の折を楽しみにしているところです。

因みに、私が暮らす宮城県も捕鯨とは無関係ではありません。

牡鹿半島の先端に位置する鮎川漁港は、東日本を代表する捕鯨の拠点としてつとに知られた漁港でした。そんな私も、幼少の時分に鮎川漁港でクジラの解体を見学しています。視野に収まりきらない体躯と鼻の曲がる様な獣臭の衝撃により、セピア色の記憶として深く刻まれています。

以降、刺身や竜田揚げ、味噌焼きやベーコンといった定番の調理法を通じてクジラを味わってきました。(もっとも、現在ではあまりに高価なために食すことができずにおります。残念でなりません。)

とまれ、日本人とクジラが紡いだ歴史は長く、食文化以外の分野にも多くの幸をもたらしてきたことは触れるまでもないでしょう。(そうした事柄は、日本人の識者や文化人が記した物に限らず、分かりやすい作品を挙げるならばC・W・ニコル氏の労作「勇魚」でも丁寧に描かれています。)

昭和末期以降、様々な批判がつきまとってきた捕鯨ではありますが、昨今はその状況も変わりつつあるようです。かような変化が、日本の捕鯨と食文化・伝統芸能文化に好影響を与えてくれれば幸いです。

とかく、捕鯨に因らず、外圧が加わることで複雑さを増してしまったイシューは、解決が難しいものです。さわさりながら、長い時を経て小賢しくなった人間の屁理屈や「もっともらしさ」をまとった詭弁に付き合うつもりは毛頭ございません。それが私の基本姿勢です(微笑)。(勿論、否定はしないし、耳も傾けますけれど … 。)

そんな感慨を胸にしながら、本書の頁を捲ることになりそうです。

3:夢幻 創刊号

こんな素敵な冊子が有志の手でつくられたことに感激を覚えております。

完成度はいうまでもなく高く、本書を手にした人々の多くが「鞄の中に入れておきたくなる一冊」になるのではないでしょうか。

そんな「一冊の御縁」を私にもたらしてくれたご両名に淡く触れさせて頂きたく思います。

私が note を嗜むようになって「この御仁の文章、好きだなぁ。」と初めて思えたのが螺鈿人形さんでした。私の様な無粋な人間では選択のしようがない言葉や言い回しに痺れておりました(笑)。因みに、彼の翻訳も逸品です。是非、彼の note でご覧になってみて下さい。

また、あまざき葉さんの作品にも、驚かされることばかり。

前出の螺鈿人形さんを通じてあまざき葉さんの存在を知ったわけですが、当初は「フェミニンな男性が書いているのかな?」などと勘違いしておりました。色んな意味で「音痴な人間」ですね。全く以て恥じ入るばかり。

しかし、とある初秋の早朝。

布団にくるまったまま「あなたに食べさせる肉がない」という短編を読んで認識が一転。「これは女性にしか書けない。」と。

布団の中で絶句したまま脱帽しきりの伝吉小父でした。

とまぁ、そんなこんなの私的に過ぎる想いは別にして・・・。

本書を手にする機会と作品を生み出した有志の方々を知るきっかけを与えてくれたご両名には感謝するばかり。正に「枝葉の幹」になっていただいた格好です。本当に有難うございました。

同冊子は、以下のサイトで購入できますので、興味のある方はご覧になってみて下さいませ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?