学級集団は学習に「向いていない」

「学級経営ができた」と油断するなかれ。それでは学習効果なんて昭和止まり。「令和型の授業には程遠い」ことを知ってほしい

1学級って何?

学級の定義は何でしょう?ただの同学年が35(40)人に分けられた学校の都合で作られたグループです。

ここに先生が手を入れて「学級」にします。「なるもの」ではないことは自覚すべきことです。

レクを否定はしませんが、ほとんどの先生が「ご褒美」「せっかく一緒のクラスになったから」「学校で楽しいことがあっていい」

最後は最悪です。「自分の授業がつまらない」と声高に言っているようなものです😱きっとそういう思い出とそれを実践しているのでしょう。

2学級経営って何をする?

よく聞きますね、「学級経営がてきている、できていない」ほとんどは規律のことを指して話していませんか?そんなものは「経営」とは程遠いものです。そういうことを先輩先生に言われたらその先生はそのレベルだと哀れんであげてください😁

そこで経営とはなにか?その視点が必要です。

では会社のほうがイメージしやすいでしょう。会社を経営するにはハードからソフトまで何が必要でしょうか。

時間は2分くらいで思い付くことを書き出してください。(それからスクロール。めんどい人はすぐに下へ❤️)

↓

どうでしたか?ハード面はともかく「ソフト面」はいくつ出てきたでしょうか?

場所、電話、パソコン等の機器、資金、人材、商品やサービス、取引先ぐらいでしょうか。しかしそれはハードであってソフトではないですね。では会社経営に必要な「ソフト」は何でしょうか。おそらく研修や人材の能力、さらには社長の「経営能力」でしょう。

では、学級に置き換えてみましょう。ここで意見が分かれます😁

子どもは人材ですか?それとも商品ですか?

3子どもは何をする人ぞ

さて、子どもはどちらでしたか?

「両方とも」と回答するのが正解です。子どもは「人材であり商品」です。つまり学級は人材育成バンクと言ったところでしょうか。加えると研修センターの役割よりも互いに育て合う場所と言ったほうがよいでしょう。

つまり学級経営は先生を含め、互いに育て合う集団なのです。具体的には経営は「価値創造(難しいですね😂)」つまり互いに幸せになることが目的であるのが「学級」なのです。トラブルを起こしたり、手助けしたりされたり、当番活動をしたり協力体制を作り上げていく。その過程でお互いに価値観をもち、認め合い「集団」になると「学級集団」になるのです。

4「社長である先生」はどうする?

その「社長」が先生です。さてあなたは、

ワンマン社長?2代目社長?起業社長?

いったいどんな「経営能力」を発揮していますか?例えば業績が悪い人材は研修をしたり、業績競走させたり、できない社員をクビにしたりしますか?それとも社員にすべて任せますか?

社長は利潤ばかり追求すると必ず社員のできに目が向かいます。そういう社長が飛び付きやすいのは「内部競争」です。これは経営として最悪です。本来は業績のよい社員のやり方を共有するほうがよほど建設的です。ライバルは他社ですから。

では「社長である先生」はとして「社員」をどう育てるか、隣の学級をライバルに、過去に自分が担任した学級をライバルにするもよし。

内部で「ダメ出し、競争させることは学級経営ではない」

断言します👍

5学級集団は「学習」に向かない

さあ、ちょっと見えてきた人もいるのではないでしょうか?学級集団が学習に向かないことが。

内部競争させると互いに潰し合うか、「横並び」の意識が生まれます。つまり積極性が皆無になります。いわゆるアクティブラーニングにはほど遠い子どもに「育ちます」。学級集団は「学習集団」にしなければならないのです。

6学級集団を学習集団へ

どちらか一方を育てることはしなくてOKです。

方法は2つのことにまず取り組むことです。

・生活班でリーダーをすべての子どもに体験させること

・席替えは先生がすること

これで「学級集団=学習集団」が完成します。

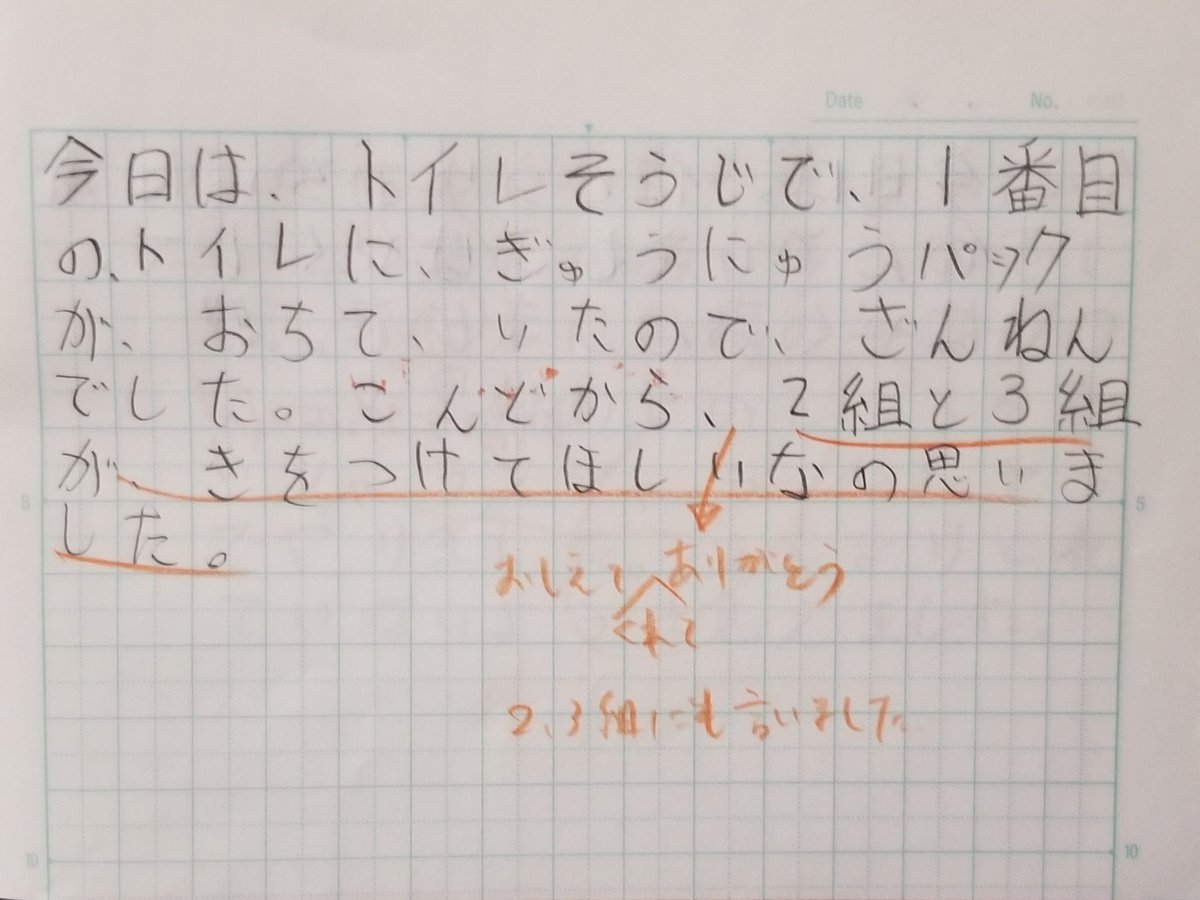

・生活班でリーダー体験

当番活動(給食や掃除)は学期固定で組みます。年度初めは出席番号で男女混合でいいでしょう。後は週ごとに「リーダー」を変えていきます。そしてリーダーとして他の子のよいところや悪いところを見つけ、報告させます。下のように学校全体のことまで目が届くようになってきます。

これで声を普段あげられない子も「声をあげることができる」。さらに責任感まで育ちます。

・席替えは先生がする

席をくじ引きでする。自分は最悪だと思っています。くじ引きの後の反応はどうですか?

「えー!」「やった!」などなど。これ、どういう状況ですか?学級集団にもなっていません。その状況をいつも作るんですか?そして言われませんか?

「先生、席替えいつするん?」

ここで先生が席替えをする必要なんです。これで学習集団にするのです。協働的な学びは令和型の基本の「き」です。つまり学習で班活動をスムーズに行うためには「学習実態のバランス」を作るのです。4人なら半分できる、半分できないもしくは1人できる、3人できない、その反対もありです。

席替えは隣同士で日直をし、全員に回ったら席替えをする。その見通しを子どもがもてば先程の「えー」や「やったー!」もなく席替えが終わります。更に毎回違う子と隣になることを「保証」します。つまり子ども同士が「馬が合わない同士」でも4週間程度て席替えがあります。

この効果は抜群です。「嫌い」と思っていても、知らない側面が見えたり、さらによくないところが見えたりして先生に相談してきます。つまり学級集団を作ることにも影響します。

7学習集団は学級集団より強い

ということで学級集団はそれでお仕舞い。現状維持が精一杯。ということは伸び代がない。

学習集団であれば学習が続くことで伸び代がさらにアップ。更に自分達で「答えを見つけること」「気づくこと」で達成感も得る。さらに前頭前野を刺激するコミュニケーションを産み出します。前頭前野は思考や表現、短期記憶を作り出す学習にとって必要な能力を備えた脳で一番重要な場所です。

これはちゃんと脳科学で検証済みです。つまり教育の範囲を越えた「科学の話」です。

本当に前頭前野の成長が物理的にも大きくなります。「人としての成長」がその教育を受けた人よりも思考したり、表現したりすることができる能力をもつことに貢献できます。

つまり「社会貢献できる人材」を育成することができます。そういう子達が次の学年でそれぞれの学級に配属され、次の学年で周りに伝播する人へと成長します。

おまけ

おまけで先生が踏み込めない家庭生活。特にスマホです。スマホを3時間以上毎日3年間使い続けると脳の成長が止まります。しかも物理的に。これは初めから容量、スペックが低いCPUをつんだパソコンと同じです。

しかも睡眠時間をしっかりとっても、学習時間を3時間以上とったとしても学力テストではその生活をした子どもは100%の割合で平均以下の結果となることが分かっています。

(参考:川島『スマホはどこまで脳を壊すのか』)

信じるか信じないかはあなた次第です😁

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?