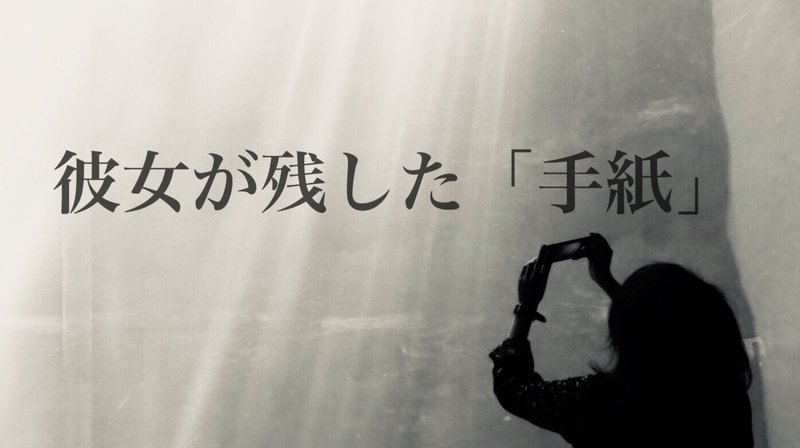

ポケットから出て来た「手紙」

ポケットから出て来た、「手紙」と呼ぶにはあまりにも小さなその紙きれを手に、僕は気付くと夜明けを迎えそうになっていた。

夜の青から朝の青に変わるその曖昧な境界線を、大きな喪失感と共にただ眺めていた。

◇

男は女性よりも遥かに「思い出を振り返る時間」が少ないように思う。少なくとも、僕の周りはそんな男が多い。もちろん、この僕も含めてだ。

昔話しは、その瞬間を共有した友人となら酒のつまみになる事もあるが、ただ壊滅的にその記憶は曖昧だ。それは、事「感情」ともなれば尚更だった。

大きな岩から川へ飛び込んでしこたま遊びまわった記憶はあるのだけれど、その最初の一発目に感じた「恐怖心」等はひどく曖昧な記憶でしかない。【恐怖心】…恐怖、または恐れとは、動物や人間のもつ感情の一つで、こわいと思うことやその気持ち。引用:Wikipedia、くらいの記憶力なのだ。きっと少年はもっと複雑で膨大な、心臓が飛び出してしまいそうな感情を抱えていたはずなのに。

「いやーあの時は怖かったわー」と、突然語彙力をなくしたバカ丸出しの笑い声をあげてしまう始末なのだ。

◇

当時の僕にとってカレンダーは、売り上げの目安を考える道具に過ぎなかった。彼女が土日に旅行に関する記事を家事の合間に見ていた事は、後から知った。朝も夜も遅かった僕は、彼女の出勤準備の音をうるさいと感じる日が多々あった。

真夜中に帰宅する僕に「おかえりなさい」とベットから起き上がって来てくれていた彼女に反して、僕はまともに「いってらっしゃい」と彼女を送り出した事が無かった。

帰宅してタバコを吸うためにキッチンの換気扇の下へと行くと、そこには彼女が作っておいてくれた僕の晩ご飯が置いてあった。

おかえり。今日もお疲れ様です。

今日の献立を発表します!

・豚の生姜焼き

・たまご豆腐

・お味噌汁

・ごはん

生姜焼きはちょっとチンして食べてね。

キャベツは冷蔵庫に入っています。

便箋用の紙を四分の一程に切った紙が、いつも晩ご飯の側に添えられていた。少し間抜けな顔をしたウサギやクマが、いつもお供としてそこには描かれていた。

その紙には、その日の彼女のひとコマも書かれていた。

おかえりなさい。お疲れ様です。

今日の献立を発表します!

・マーボーナス

・サラダ

・スープ

・ごはん

マーボーナスはチンしてね。

PS. 今日の朝私は遅刻してしまいました。

なんでだと思う?

水たまりの上で滑ってコケちゃったから!

(笑)

玄関の方を振り向くと、帰って来た時には気付かなかったが、彼女の仕事用のハイヒールが確かに出しっ放しにされていた。そこには丸めた新聞紙が突っ込まれていて、吸い取った水分が新聞の記事を滲ませていた。水溜りの上で滑り転げ、びしょ濡れになった服を着替えに帰って遅刻したということなのだろう。

「今日は怖い先輩に褒められました!」「帰りにカフェに寄ったら可愛いわんちゃんがいたよ。ご近所さんかな?」「好きそうな服見つけたよ!お店の場所はここです→」

特にオチがあるわけでも無く、面白いかと聞かれると決して面白くはない彼女のひとコマに対して、僕が返事を書いてあげた事は一度も無かった。

そんな僕はといえば、朝6時半には起きなければいけない彼女に対して、夜中の3時頃にセックスを求める事が何度もあった。眠そうに、時には少し疲れを見せながら、それでも僕の首に腕を絡ませてくる彼女を、エロく、可愛いなと思っていた。

◇

「おかえり」と、か細い声で呟いて、数分後には思い出したように啜り泣く彼女の声が、冷えた部屋に響いていた。

そんな日が、ある日から一か月以上続いた。

当初の僕は帰宅後一番に彼女のそばへ腰を下ろした。優しく声をかけ、まだ湿っている髪を懸命に撫でて、時にはその小さな体を柔らかく抱きしめて、彼女が寝入るのを待った。

そんな時でも、僕の晩ご飯と献立の書かれたメモはキッチンにちゃんと置かれていた。

ただ、あの間抜けな顔をしたウサギとクマは、あの日から一切姿を現さなくなった。

おかえりなさい。

今日の献立です。

・野菜炒め

・お味噌汁

・ごはん

いくら言葉を掛けても、彼女のその日々が終わることは無かった。後に、僕が彼女にかけ続けた言葉は全て「彼女の欲しがったものではなかった」と知るのだが、当時の僕はまるで分かっちゃいなかった。

次第に僕は、そんな彼女に対し疲れを感じる様になった。

意味もなく寄り道をして、最後の業務を時間をかけて行い、どうでもいい飲み会に参加した。僕の帰宅時間は次第にどんどん遅くなって行った。

バイトの女の子と飲んだ後ホテルに行ってセックスをして、完全に朝日が昇ってから帰った事すらあった。彼女は疲労した顔を隠すように化粧をしながら、「おかえり」と聞き取れないくらい小さな声で呟いた。その日僕は彼女が仕事に出掛けるまで、風呂場でぬるいシャワーを浴び続けた。

彼女の静かな泣き声から、日に日に濃くなって行く眼の下の隈から、それでも家の外では笑ってみせているだろう彼女から、出来るだけ遠く触れなくていい場所に隠れていたかった。そうなるように、彼女の事を忘れる瞬間を探すように、僕は過ごしていた。

◇

ある晩、僕が帰ると彼女はまた思い出したように静かに泣き始めた。

「ねえ、いつまでそうしてるの?」

彼女の側に座って、僕は思わずそう声を掛けていた。

あの頃の僕でも、この言葉だけは言ってはいけないと感覚的には分かっていた。静かな苛立ちは、その言葉を口にした瞬間にヒヤリと背筋を走った感覚と共に消えた。

僕が次の言葉を必死に探す間に、それでまで何を言っても止まる事のなかった彼女の啜り泣く音が、ピタリと止まった。小さく震えていた布団の膨らみは、呼吸によるあの僅かな揺れすら無くして、微動だにしなくなった。

僕は何と声を掛ければいいのか、彼女に触れていいのかも分からずに、行き場のない右手を宙に何度も浮かしては降ろした。

目の前の光景が怖かった。頼むからもう一度泣き出してくれとすら思った。その数分間、暖房が入っているにも関わらず僕の周りの空気は寒々しく冷たかった。

「そうだね、もうやめよう」

僕が一瞬彼女から目を離した隙に、バサリと布団を押し退けて彼女は突然起き上がった。

枕は彼女が泣いた分だけ大きくそこにシミを残しているのに、彼女の目にはもう涙は無かった。目の下が赤く腫れて、頬に涙の痕跡を残しているだけだった。

僕と目を合わせることなくベットから抜け出た彼女は、淡々とした足取りでキッチンへ向かった。僕が食べ損ねていた晩ご飯を見下ろすその顔には、奇妙なほど柔らかな笑みが浮かんでいた。

「晩ご飯食べるでしょ?温めてあげる」

「大丈夫?」「本当は泣いてもいいんだよ」

そんな言葉が僕の頭に浮かんだが、口に出すことは出来なかった。それを許さない空気が、鍋を見下ろす彼女からは漏れていたのだ。そして僕も僕で、大きな戸惑いの中に確かな安堵感を覚えていた。解放感に似た、ろくでもない安堵感だった。

その日の晩ご飯は、確かシチューだった。

◇

その夜から彼女は、あの一か月が嘘だったかの様に僕の知る彼女へと戻った。スイッチが音を立てる様に、彼女は僕の知る彼女に戻ったのだ。

おかえり!お疲れさま。

今日の献立を発表します!

・肉じゃが

・魚の煮付け

・お味噌汁

・ごはん

肉じゃがとお魚チンしてね。

PS. DVD借りて来てるから、

観たかったら観てね~

僕は僕で、相変わらず彼女のメモに返事を返す事はしなかった。

「返したりするべきだろうか」。そう考える事もあったが、返事をすることで何かやましい感情を隠す様で嫌だった。

しかし、あの間抜けな顔をしたウサギとクマがいない事も、日を追うごとに僕の中で当たり前になっていった。

◇

一種新しい元通りの生活が二か月程続いた頃、彼女は突然僕の前から消えた。

「ちょっと実家帰ってくるね」

普段からよく帰省していた彼女のその言葉に、僕は半分眠ったまま「ん」と片手を僅かに上げただけだった。何を思うでも、感じ取るでもなく、僕はのん気に彼女を見送った。

もしかしたら、あれが唯一ちゃんと彼女を見送った最初の挨拶だったかもしれなかった。

彼女が実家へ帰省して二日後、彼女から一通のメールが届いた。長い長い、メールだった。

別れの言葉と、勝手を言う事への謝罪。しかし、その想いに僕が入り込む隙間は一ミリもないということ。何を言われようと、この決断は決して変わらないということ。一緒に買った家具や家電は僕が使えばいいということ。彼女が残したままの服や靴を着払いで実家まで送って欲しいということ。頼むから、引き留める言葉や私との思い出話しをしてこないでくれということ。

決意の強さを念押しするような頼みの言葉が、最後の行には書かれていた。

いつも画面を賑やかにしていた絵文字の類はひとつも無く、どこかよそよそしい、冷たくも感じるその文面が、僕への未練のなさを明確に物語っていた。

僕は彼女のメールに書かれていた通り、彼女を引き留めたりするような言葉は返さなかった。ただ今までのお礼と、謝罪の言葉だけを返した。文章力もロマンもない、クソみたいなメールだった。脳裏に、意志の強いいつか見た彼女の横顔が浮かんでいた。

次の日には、僕は三つの段ボールを配達業者へ持ち込んでいた。彼女が嫌がるのを重々承知した上で、僕はその場で配達料を支払った。

◇

僕は彼女と過ごした街を離れ、転職した。

彼女との家具や家電を処分して、新しい家具と家電を買い揃えた。元々少なかった貯金を、その時僕は迷う事なく使い果たした。

新しい会社では暦通りに休日がやって来た。朝は8時に家を出て、遅くても夜の8時には家に帰ることが出来た。玄関を入る時、僕は誰もいない部屋に向かって「ただいま」と言うようになっていた。

転職したばかりの頃、彼女の影を、思い出を、何度も思い出す瞬間があった。それは、僕の意思とは関係の無い現象だった。どうしようもなく恋しくなって、宛先に彼女のアドレスを入力したメール画面を何度も呼び起こした。しかし結局は、何も打ち込めず閉じるという日々が、暫くの間続いた。

彼女の電話番号やメールアドレスが変わったのかどうかも、僕には一切分からなかった。僕は彼女の友人との付き合いも、ろくに行っていなかった。

◇

ただそんな日々も、新しい職場で仕事を覚えていく内に雪解けの様に無くなって行った。

気付けば料理も出来る様になり、休日は同僚と出掛け、新しい彼女との出会いと別れを繰り返す様になっていた。

分かりやすく、僕が予想したよりずっと速いスピードで、彼女の事は僕の中で曖昧な過去の思い出となった。

「あー好きだったなぁ」と思い出す事もあったが、どんな風に【好き】だったのかは、すっかり思い出せなくなっていた。

◇

ある日、ボーナスを使ってクリーニングに出すために新しいスーツから古いスーツまで、僕の持つ全てのスーツをクローゼットから引っ張り出していた。「もし着ないのがあったら俺に下さいよ」との後輩の言葉を思い出して、その仕分けも兼ねて全てのスーツを改めて品定めしていた。

「これはもう着ないかなあ…」

当時、体に合ったサイズより少し細身のスーツを着ることにハマっていた僕は、きっとサイズ自体はピッタリだろう昔よく使ったスーツを複雑な思いで眺めていた。古いから後輩も要らないと言うかもしれないが、一応はクリーニングに出して渡してみようと、僕はスーツのポケットを探り始めた。

ズボンのポケットを探り終えてジャケットのポケットに手を突っ込んだ瞬間、カサリと指先に触れた感触に僕は思わず飛び上がった。何も入っていないのが当たり前と無防備だった僕の頭には、あの黒光りする野郎の影がぼわぼわと浮かんで来ていた。

泣きたい気持ちを抑えジャケットを逆さまに指先で摘まみ上げると、僕は勢いよくジャケットを上下に振り揺すった。パサパサ、と床に落ちた何かに僕はその場から飛び退いた。が、床に転がっていたのは小さく折り畳まれた二つの紙きれだった。

その瞬間、なにか取り返しのつかない事をしたんじゃないかという思いが、僕の呼吸を奪った。勢いよく、重く、後頭部を殴られた感覚だった。

動くわけがない紙きれに恐る恐る近付いて、その目の前で僕はゆっくりと床に膝を着いた。

唖然と見下ろすその紙きれは、彼女が僕の晩ご飯の献立を書いていた、あの小さく切り取られた便箋と同じ紙きれだった。

◇

四つ折りにされたその紙を開く頃には、僕の記憶はあの頃に戻っていた。

今日水たまりでコケちゃった時、ナオとびしょ濡れになりながら自転車に乗った時の事思い出しちゃった。傘いるかなあ?って言ってたのに、晴れてるし大丈夫かって結局傘持たずに出かけたんだよね。なのに帰るころになって雨降りだして、ナオが持ってきてた自転車に二人乗りして帰ったよね。ナオも私もびしょ濡れ、せっかく買った新しい服もびしょ濡れで、残念がるより先に二人で大笑いしたね。楽しかったなあ。最近あの自転車使ってないね。また二人乗りして遊びに行こうね。

一枚目には、こんな事が書かれていた。

小さな紙いっぱいに、忘れてもおかしくない様な小さな思い出と、彼女の小さな願いが書かれていた。

これは彼女が僕に宛てた「手紙」なのだ。

僕は瞬きも忘れて、二枚目の紙きれに手を伸ばした。

ナオ、お仕事はどうですか?いつもいつも夜遅くまでご苦労様です。前は二人でDVD観ながら寝落ちちゃったりしてたけど、今はなかなかそんな時間も取れないね。ナオのあまり当たらない推理聞きながら観るの好きなのにな~。ナオがいないと、レンタルビデオ屋さんにも行かないよ。今度ナオが帰って来たとき起こして?一緒にDVD観よう!私借りてきとくよ!

「任せなさい!」と吹き出しのついた間抜けな顔のウサギが、その手にDVDだと思われる円盤を持っていた。

その間抜けな顔のウザギを見るのは、随分と久しぶりだった。

彼女はこの「手紙」をいつ書いたのだろう。

日付なんて書かれていないその文章は、明らかに僕からの返事を待っている様だった。

僕は慌ててジャケットのポケットに手を突っ込んだ。

フラップに邪魔されて出て来られなかった、同じように四つ折りにされた紙きれが二つ出て来た。胸ポケットからは、ペン先に押し潰されて黒と青のインクが付いてしまった同じ四つ折りの紙きれが一つ。内ポケットの奥底に、その中で相当もみくちゃにされたのか、皺くちゃになってしまった同じ四つ折りの紙きれが、三つ入っていた。

その古いスーツには、合計八つの彼女からの小さな「手紙」が入っていた。

◇

その後二着のスーツから、同じ様に四つ折りにされた紙きれを発見した。

どのスーツも、彼女に「いいね!」と唆されて買ったスーツだった。

目の前に広がるいくつもの小さな「手紙」を、僕は一つ一つ開いて行った。

時にはどのタイミングで書かれたものなのか分かる手紙もあった。

あの献立に小さく記された彼女のひとコマは、この小さな「手紙」へ続くプロローグだったのだ。

どの手紙にも、僕と彼女の小さな思い出と共に、彼女からの小さな小さな願いが書かれていた。

「あの担々麺また食べたいな」「お揃いの小物また買いに行くのもいいね」「またペットショップ巡りしたいな」「新しいピアス自分じゃ似合ってるか分かんないなあ」「次の記念日はどっちも仕事だね」

下手をしたら願いだと気づけないほどに控え目なその記し方は、彼女の「アナタの負担にはなるまい」という思いが滲んでいた。

彼女は、もっと甘えたって、もっとワガママを言ったっていいほど、よく出来た彼女だった。そして僕は、もっとそんな彼女の寂しさに敏感に気付き、行動すべき、最低な男だった。

せめて、「手紙見つけた?」と彼女が言える様な、そんな余裕を見せてあげるべきだった。

◇

いくつもの「手紙」を読み進めていた僕は、ある一枚を開いて、息を飲んで固まった。

それまで僕の頭に浮かんでいた彼女の笑顔は、布団に包まって啜り泣く灰色の彼女の姿に変わっていった。

ナオがしんどいの、分かってるよ。いっつも泣いて、困らせて、ごめんね。

でも今はね、涙が止まらないの。

自分でもいつまでこうしているつもりなんだろうって思うんだけど、悲しくて悲しくて、どうしても涙が止まらないの。

「けっこう確率高いらしいよ?」「君だけじゃないよ」「君は悪くないよ」「そんなに泣いてると、あの子が悲しむよ?」「次は上手くいくよ」。ナオはいつも優しく声をかけてくれるね。ありがとう。

だけど、違うんだ。そういう事じゃないの。空しくて、悲しくて、そういう感情が止まらないの。ナオには泣いてばっかで悪いなって思ってるよ?だけど、謝る気になれないの。ナオを責めてるんじゃないよ?

ただ、まだまだ、私は泣いていたいの。それが全部出たら、きっと元に戻るから。そしたら、お休みを取って一緒に旅行に行きたいな。それまでは私、こんなかもしれなけど、許してね。

僕は絶望した。

僕が彼女にかけ続けていた言葉は、悲しみに沈む彼女を追い詰めるだけの言葉だった。

「ありがとう」じゃないんだ。僕はそんな言葉すら、君にかけなくなってしまうのだから。君から逃げて、君に孤独を味あわせる様な、そんな情け無く最低な男なのだから。

きっと彼女が望んでいたのは、僕が黙って傍にいる事だった。

下手な言葉なんかいらない、ただ間違いなく感じられる存在を、彼女はただ傍で感じていたかっただけなのだ。手を握って、ただ互いの温度を感じるだけで、きっと良かったのだ。

そんな時間が、彼女にとっては本当に必要な時間だったのだ。

同時に、当時の自分の姿が脳裏に蘇って来た。

その頭に蘇った男が、憎くて憎くて仕方なくなった。津波のように押し寄せる虚無感と悲しみ、破壊衝動を起こしそうな程の怒りに、胸が切り裂かれるように痛んだ。

消せるものなら、あの時の自分の言葉を消してやりたかった。「いつまで」は、決して僕が急かし決めるものじゃない。彼女がある瞬間に「もういいかな」と思えるその時まで、僕は黙って寄り添い続けるべきだったのだ。

だが、もう一生、僕のあの言葉が消える事は無い。あの言葉を掻き消すための権利も、もう僕には持ち合わせていないのだ。

彼女の望みは、決して難しいものではなかった。あの頃のバカな僕でも簡単に叶えてあげられるような、そんな僅かな望みだった。

いくら自分を呪っても、もう何もかもが遅かった。

◇

折り畳まれたままの紙切れは、まだいくつも床に転がっていた。しかし、とてもじゃないがそれらに手を伸ばす気にはならなかった。この手元の一枚を、僕は離す事が出来なかった。

曖昧だったはずの彼女との思い出や感情が、追い風の様に僕の全身を駆け巡っていた。

その鮮明な感情は、今の僕の体じゃ処理しきれなほど大きく、単純で、荒だらけで、とてつもなく熱かった。彼女を好きだったぶ厚い想いは、容易く今の僕の動きや思考を封じてみせた。

その小さな「彼女の叫び」を手にしたまま、僕は思い出達を映し出すようにただただベランダの外の夜を眺めていた。

「 天体観測に行きたいね!」

そう以前はしゃいでいた彼女の願いを、もちろん僕は叶えてあげていなかった。

◇

夜の青は朝の青に追いやられて、その下から淡いオレンジ色の朝日がじんわりと顔を覗かせ始めていた。

彼女が僕の前から消えて、またひとつ月日が経った。

その美しいグラデーションを眺めながら、僕は彼女の好きだった花の名前すら知らない事を悔いた。

※ 物語の中に出て来る「僕」こと「ナオ」は、 僕の作り上げた架空の男の子です。

きっと全国の「ナオ」さんはもっと男前で優しいハイスペック男子、又は男性です。

ここまで読んでくださった上にサポートまで頂けようものなら、僕はローソンのプレミアムロールケーキを食べます。