良い読書2017(哲学、アジア主義、中空構造、小説)

2017年読んで良かった本たちを俯瞰すると、1本の大きな流れが見えた気がした。良い風潮じゃないだろうか。これはこのタイミングで記録しないと風化してしまう感覚だと思うので、書き落としておきたい。

1) 哲学へ

この流れのとっかかりは何だったのだろうか。

まずキーとなったのはやはり『いま世界の哲学者が考えていること』(岡本 裕一朗)だろう。大きな流れを作ってくれた本であり、今年もっとも頻繁にページ (Kindleだったけど)を開いた本だ。

簡単に言うと、「哲学というものは世の中の問題をどう考えたら良いのかという枠組みを与えるものだ」という立場のもとで、環境問題、ITの問題、バイオテクノロジーの問題など、現世界での社会課題を哲学者たちがどんな風な枠組みで考えようとしているのか、ということが書かれている本だった。全体を通じて面白かったのだけど、特に前半部分で語られていた、過去500年の哲学の流れと今の大きな潮流の鮮やかな説明に僕は心底ワクワクしてしまった。

簡単に説明したい。(詳細は本を読むが良いと思う)

前提として、哲学は時代の転換点で変化するものである。それは現世界が変化すれば社会課題も変わり、自ずと必要とされる考え方の枠組みも変わるためだ。かのアインシュタインも「問題は、その問題を生み出したのと同じパラダイムでは解決できない」と語ったという。

過去5世紀の中では哲学は大きく2度転回が起こり、今まさにその3度目が訪れている。時代の転換点だという。

まず、1度目は17世紀前後、デカルト、カントに代表される哲学者たちを中軸として「認識論的転回」が起こる。これはデカルトの「我思う故に我あり」に代表されるように、個々人の意識主観を土台として、事象や経験、観念を分析することで物事の本質を捉えようとした哲学だ。キリスト教の大きな混乱、資本主義のはじまりという社会の変革に対して、哲学が示した枠組みであった。その後の西洋を中心とした世界と、その思考の軸となる科学主義や合理主義もこの流れに属するように思う。

次に、20世紀後半。2つの大きな世界大戦が終わり、冷戦への突入、情報技術の発達、資本主義の高度化に加えて、ポストコロニアルの入り口や環境問題の影が見え始めた中で発展していったのが「言語論的転回」である(※ポストコロニアルという言葉自体は言語論的転回より後に確立されたものだが)。これは、 言語という一定のルールの元に意識は存在している、つまり言語に先立って意識があるのではなく、意識の前提には言語があるという考え方だ。例えば、北極に近いあるインディアンは雪を15種類以上の呼び方で区別しているらしく、彼らには雪景色が我々とは全く違う見え方をしている可能性があると思う。これは意識に前提される言語が世界のあり方を規定している一例だが、認識できる世界は言語(コミュニケーション手段になり得る言葉)によって秩序づけられていく。この考えの元で、言語を哲学として扱うことに注力する大きな流れが「言語論的転回」、2つ目の大きな転回である。(現在も最初の転回の流れにある認識主義と2度目の転回の流れを汲む言語主義の哲学的論争は続いているとか、いないとか。)

そして、今、3度目の大きな転回が起きている。そして、そこには3つの代表的な潮流がある。僕はこの3つの潮流の話がこの本の中で一番面白かった。現在の自分の意識や問題を扱える現代性と新鮮なパワーを持つ哲学だからだろうか。簡単にその「実在論的転回」「メディア・技術論転回」「自然主義的転回」の3つの潮流を説明する。

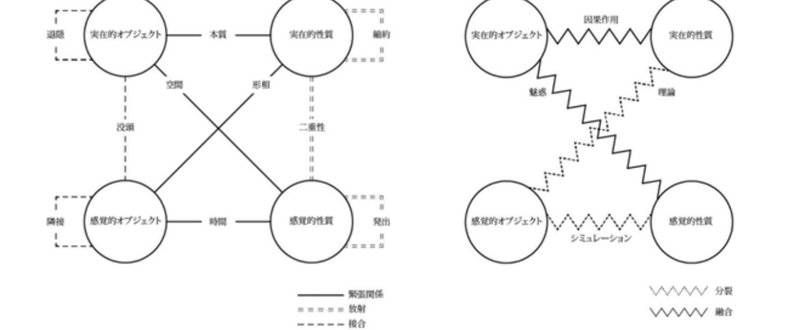

・実在論的転回

これまでの転回は、意識にしても言語にしても、自己の存在、さらに言うと人間存在が前提となっていた。しかしこの考え方ではプレ/ポストヒューマンについて、思考を届かせることが出来ない。人間以前以後について哲学の枠組みをあてはめることの出来ない。人間中心的な思考になってしまう。それに対して、意識や言語から独立した存在自体を扱おうとする哲学の考え方が実在論的転回。主にあらゆる”もの”に意識を求める凡心論と、すべてに意思の存在を認めない消去論がある。

・メディア・技術論的転回(メディオロジー的転回)

言語はそのメッセージが運ばれる媒体に依存するという考え方。言語論的転回における、意識が言語によって規定されたという考え方のように、言語というものは、それを伝えるメディアやその技術に規定されるという前提のもとで考えられている哲学。

・自然主義的転回

基本的なスタンスとしては言語ではなく「心」を扱おうとする考え方。その心を扱うために最新の他の学問、生命科学や脳科学、認知科学などを活用するという哲学。(わかりにくいかもしれませんが、例えばトロッコ問題という哲学上の問題を、 脳科学を活用して解いたジョシュア・グリーンなど)

最後は少し例を出したが、詳細を書くよりも、まだまだ始まったばかりの哲学だからなのか、一枚岩ではなく、基本的な立ち位置は一緒でも話者によって語りが違ったりもするようなので、それぞれの代表的な哲学者の著作を読むのが良いだろうと思う。

(ただ、僕も今年はこの中だと実在論的転回関係を1冊、メディア・技術論的転回関係を1冊だけしか読めていない。哲学本は体力を使う)

アプローチはそれぞれあれど、この3つの哲学を通して言えるのは、いずれにしても過去500年の大きな流れであった合理主義、人間中心主義からの転換ということだと思う。これは昨今の資本主義の終焉等の言説ともつながるだろうと思う。

とにかく、個人的にはここをきっかけに哲学書を読み出したのが今年前半の大きな流れだった。

詳しい人から見たらめちゃくちゃな読み方なんだろうけど、デカルト、カント、ハーバーマス、ハイエク、レヴィ・ストロース、スティグレール、シャヴィロをあたりの著作を何らか読んだ。その中でも60年前にインターネットを予見したと言われるハイエクの自由主義や自律性への考察、レヴィ・ストロースの不思議な求心力、シャヴィロの描く実在論的転回の世界が岩や小石が意識を持っているような世界だったこと、スティグレールの魅力的な経歴、などがぱっと浮かんだ。自分の底の浅さを感じるが、今年の僕の哲学はこういう感じだった。

今年は少なくともハーマンとマルクスガブリエルの本は読みたい。

あと、今にして思えば、『モノたちの宇宙: 思弁的実在論とは何』(スティーヴン シャヴィロ)の中にの凡心論はある種アミニズム的な日本の思想の一助だったんじゃないかと思う。これも読み直したい。(この本のあとがきでも触れられていた、菌が意識持つような世界観を表現している漫画の『もやしもん』(石川雅之)も2017年中に全巻買って読み直した。ある種の凡心論の視覚的表現)

■アジア主義と建国大学

次に、今年学び進めたテーマはアジア主義だ。アジア主義が気になったきっかけは2つある。

1つはある年配の友人に「日本は良い国だ。万世一系の天皇の元で・・・」とか言う言葉を言われた時に、別に僕は日本は好きだけど、それと天皇の血って何か関係あるだろうか、というような微妙な違和感を感じたことだった。別に天皇廃止論者でもないし、何かあると「これだから日本は・・・」と必要以上に卑下するのも好きではない。むしろ日本という国の文化を好ましく思っているのだが、この自分の想いとナショナリズムや前述の言葉との兼ね合いのバランスが気になって、ずっと心に引っかかっていた。自分が日本という国というか、その概念のようなものをどういう存在として扱っていくべきなのか。

2つ目の大きなきっかけは、そんなことを考えている中でたまたま出会った『五色の虹 満州建国大学卒業生たちの戦後』(三浦 英之)という本がとても興味深かったことだ。建国大学というのは、かつて日本の傀儡国家として存在していた満州国に1938-1945年の間に実在した大学で、アジアの5つの民族、日本系・満州/中国系・朝鮮系・蒙古/モンゴル系・ロシア系の選りすぐりのエリートたちが全寮制の大学の中で暮らし、学んでいたという。 これは五族協和という満州国の設立時の思想、民族政策に根ざしいる。そして、信じられないことに、そこでは日本政府の批判なども含めて、言論の自由が保証されており、韓国の独立運動家などが講師になることもあったそうだ。当初はガンジーを連れてくることなども構想されていたとか。五族の集えるこのアジアの中心のブレーンバンクとして、アメリカや他の世界地域と戦う礎としたかったということのようだ。

建国大学の創始者であり、そもそも満州国を構想し、名実ともに作り上げた石原莞爾の最終戦争論(青空文庫で読める)では、アジアとアメリカの最終戦争が20世紀後半に起こることが空想されている。そこに向けて必要な民族調和、思想的な武装のために、この建国大学を設立したということが読み解ける。

その卒業生たちの言葉で語られるのが、前出の本で、中盤くらいまではヨダレ出るくらい面白かった。建国大学という思想。内外への矛盾と限界。

僕自身は、この後、アジア主義と1867-1945年頃の日本の思想について調べる中で、中江兆民や福沢諭吉、南方熊楠、田中正造、新渡戸稲造、岡倉天心、九鬼周造、西田幾多郎 などの本(まだ読みかけの本もあるけど)に触れた。

それで、特に西田幾多郎の流れの京都学派たちの戦争思想への(一部)関与(近代の超克、あるいは大島メモなど)などから、戦争と思想の関連についてもあらためて認識した。前述の石原莞爾のような軍事思想家は当然のことながら、京都学派のような文人たちも海軍に求められて戦争の大義を語るための議論を重ねていったとか、西田幾多郎も東条英機の演説文をサポートするための論文を書いた(そして全く採用されず、そもそも目にも触れられず、憤ったらしい)だとか。そこで語られてくる重要なキーワードにもアジア主義があった。ただ、ここで言うアジア主義も非常に選民意識が強いというか、アジア国々に対して、日本の上から目線のようなものが言葉の節々に出てきていて、違和感がとても強かった。こういった知識人、文人たちまでも、、という落胆というか、呆然としたような気持ちになった。

今の時点で僕の中では、アジア主義という思想には限界があったというのが基本的な理解なのだけど、今読み進めている『アジア主義 —その先の近代へ 』(中島岳志)の中に何か別の突破口がないかと期待もしていたりする。「湖に浮かべたボートを漕ぐように、人は後ろ向きに未来へ入っていく。」 (ポール・ヴァレリー)のだから。コミュニティ論にも何かつながるかもしれない。

もちろん、今のアジア(および世界)のパワーバランスというか状況理解が、可能な限りフラットにインストールされていることが必要だと思う。もっと言うならば、日本という国への幻想というか、アジアの中での正しい自己認識(無闇な自己肯定でも自己否定でもなく)を続けていたい。ここは、本当は一次情報がいるんだよなあ、とも思う。

■中空構造

そうこう考えている中で、松岡正剛の本を何冊か読んだ。彼は西洋的な思想やダイナミズムを活用しながら、純日本的たるものをアカデミックに説明出来る稀有な人間だと思うのだけど、その中で(なんと、どの本だか忘れてしまった)、河合隼雄の「中空」というコンセプトと出会った。これは日本という国の構造(精神構造、根本)は中空構造であるという考え方で、そこから巡り合った『中空構造日本の深層』(河合隼雄)も今年のキーブックである。

この内容も簡単に説明する。

河合隼雄は言わずと知れたユング派の心理学者、臨床家で、 日本人ではじめてユング研究所で資格をとり、日本の分析心理学の扉を開いた賢人だ。彼が日本に帰って、純ユング式で日本人に対応した際、ある程度は使えるメソッドもあるが、どうしても日本人とフィットしない部分があることに気がつく。その要因であると彼が考えたのが、日本人と西洋人の深層構造の違いであった。ユング派が西洋神話にその深層構造の根を求めたように、彼も日本の神話研究、特に古事記の研究を行う。

古事記を研究する中で、彼は冒頭に登場する三神タカミムスビ・アメノミナカヌシ・カミムスビのうち2つ目のアメノミナカヌシと、イザナギとイザナミが生んだ三貴神アマテラス・ツクヨミ・スサノオのうちのツクヨミとが、神話の中でほとんど無為の神としてしか扱われていないということに気がつく。アメノミナカヌシもツクヨミも中心にいる重要(そう)な神である。それらが無為の存在になってしまっている。他の兄弟は非常に大きな存在感を示して、物語で活躍?しているのに。

さらに、天孫ニニギノミコトとコノハナサクヤヒメの間に生まれた三神の、ホデリノミコト(海幸)、ホスセリノミコト、ホオリノミコト(山幸)のうち、兄と弟の海幸・山幸のことはよく知られているのに、真ん中のホスセリの話はほとんど語られない。他の神話にも出てこない。

これらのことから、彼は日本の神話に中空構造を見いだす。そして、日本人の深層には中空構造があるというアイデアを考え出す。

非常に魅力的なコンセプトだと思う。

確かに日本の文化的な成り立ちにも、社会のいたる所にも中空構造と呼べるものがひそんでいるように思う。例えば「空気を読む」にしても、個より関係性を重視ような意識にも、中空構造があるように感じる。日本のブランドが海外に出る際に、西洋で「お前が何者なのか」をはっきりと名乗らず、アイデンティティが曖昧であることが、1つの課題になっていたりもするけれど、これもこの中空構造によるものと言えるだろう。アイデンティティの曖昧さこそがアイデンティティであるし、そもそもアイデンティティという概念が収まりが悪い、そういう国なんじゃないだろうか。

このコンセプトを知って本当にすっきりした。

西洋的深層から生まれたであろう合理主義やそれが加速させた資本主義が、日本人の心根、その環世界とはマッチしにくいはずだ。そう考えると、ポスト資本主義時代は僕ら日本人(orアジア人 or非西洋人)こそがもっと時代にフィットするアイデアを考え出して、未来を形作っていけるのではないだろうか。

水野和夫は 資本主義的「よりはやく、より遠くに、より明確に」から「よりゆっくり、より近く、より曖昧に」を目指すべきと言っていたが(『資本主義の終焉と歴史の危機』(水野 和夫))、ずっとしっくりきていなかった「曖昧に」の部分がストンと腑に落ちた。

もちろん資本主義はポスト資本主義をその中に取り込んでまた自分の栄養にしてしまうほど、強力なコンセプトであることは変わりない。

ただ、その戦い(「戦い」ではないかもしれないけど、「戦い」という言葉をここでは借りる)は、根付き広がっていくんじゃないかと思っている。2017年中盤に読んだ日本の若手論者たちの最新の本、『中動態の世界 意志と責任の考古学』(國分功一郎)や『観光客の哲学』(東 浩紀)にしてもこの中空構造というコンセプトの中で、語り得ていることのように感じる。ちなみにこの2冊もめちゃくちゃ面白かった。 二元論的な合理主義に回収されない思想のあり方を感じた。

もう1つ、別の切り口から。砂漠と森についての話をしたい。

別の松岡正剛の本を読んでいる中で、一神教は砂漠の民から生まれて、多神教は森の民から生まれたという面白い話があった。つまり、右に行くか左に行くが生死を分ける砂漠では一神教のような明確で強力なリーダーによる意思決定が必要になる。一方で、森では右にも左にも何かはある。よほど運が悪くなければ飢えないので、とりあえず座り込んで話し合ったり、保留したりも出来る。二項対立にして意思決定を急がなくても良い。

この森の民であることも非常に中空的であるように思う。森の民には強制力ではなく共生力による集合と発展が考えられるのではないか。

この脱砂漠的=脱中央集権的というのも、言うまでもないことだが世界の大きなテーマ性となっているキーワードだ。ビットコインを例に出すまでもなく、そもそもインターネット自体がそうした存在として思考されたものだろう。ハイエクの語っていた自律性というのが、借り物ではなく現実的になっていきている世界が始まっている。大げさに言えば、これからは森の民の時代だとすら言えるかもしれない。

あと、今年の関心ごとインデックスだと、森といえば南方熊楠のことを考えてしまう。彼も来年しっかり読みたいと思っている1人だ。(もちろん彼は森や菌に留まらない巨人だと思うけど、複雑なものを複雑なまま受け止めながら、多様な領域が日本的なアンカーの中で束ねられているものなんじゃないかと想像している。)

人間の身体の90%は違う生物(細菌の細胞)だとわかった世界では、脱中央化による自律的な共生というのは、自ずと出て来得るテーマだろう。もはや自分は自分の身体の完全な支配者ではない。いかに自分の身体に機嫌良くやってもらうか、というのがウェルビーイングだろうというのが、僕の理解。

(ちなみに、上記の森と砂漠の話が出てきた本は『謎床』(松岡正剛、ドミニク・チェン)で、これもめちゃめちゃ面白かった)

■小説と詩

今年の年初に立てた大きな目標の一つは『重力の虹』(トマスピンチョン)を読むだったが、未達成で終わってしまった。『V.』しか読めなかった(しかも再読)。哲学などにかまけてあんまり小説を読めてなかった1年(実りも多かったけど)。ただ、発見もあった。特に大きな発見は宮沢賢治だった。

「わたくしといふ現象は假定された有機交流電燈のひとつの青い照明です」という詩を何度読み直しただろうか。彼の半生と著作たちを追いかけたことも今年の大きなポイントだった。

『宮沢賢治の真実—修羅を生きた詩人—』(今野勉)もとても面白かったし、彼の「農民芸術概論綱要」という思想には感銘を受けたが、

「曾つてわれらの師父たちは乏しいながら可成楽しく生きてゐた

そこには芸術も宗教もあった

いまわれらにはただ労働が 生存があるばかりである

宗教は疲れて近代科学に置換され然も科学は冷く暗い

芸術はいまわれらを離れ然もわびしく堕落した

いま宗教家芸術家とは真善若くは美を独占し販るものである

われらに購ふべき力もなく 又さるものを必要とせぬ

いまやわれらは新たに正しき道を行き われらの美をば創らねばならぬ

芸術をもてあの灰色の労働を燃せ

ここにはわれら不断の潔く楽しい創造がある

都人よ 来ってわれらに交れ 世界よ 他意なきわれらを容れよ」

しかし、その一方で、この活動の挫折にも何か思想の限界というものを考えさせられた。

この農民芸術活動は結実せず、宮沢賢治は結局は農民にとって、ハイカラで面倒な先生でしかなかったようだ。ゴム長靴を履いてしている彼の寒行と、藁草履を履いて極寒の日にも仕事する農民たち。

ただ、このあたりのことも、もっと彼のことを勉強しないとわからないことではあると思ってる。ここにもある種のコミュニティ論的な視座もあると思う。

彼が農薬の調合を広めて、農民を楽にさせたいと尽力したその実学的活動と、一方の芸術的文化的な活動のあり方、バランス、理想と現実、自律発展的なコミュニティとは、、ということも2018年考えたいテーマだ。

あと、小説だと池澤夏樹の日本文学全集の『平家物語』(古川 日出男)もめちゃくちゃ良かった。文化どうのというより、単純にパワーがあって、楽しんでしまった。

■まとめと決意、2018年読みたい本

上の話をまとめると、これから 自律的で多様な森の民の考えるポスト資本主義的な世界とその広め方を、アジア主義的な過去の潮流を理解(歴史認識)した上で、中空構造を意識、有効活用しながら、検討を続けていきたい、という感じになる。

なんだか、ハリボテのかっこ悪い言葉だし、これだけ読むと良くわからない。莫迦みたい。けれど、とりあえず上の読書の流れでの今の自分の立ち位置ではこれくらいの借り物の言葉でしか、まだ話を出来ない。

ありきたりな結論だが、まだまだ学び続けれなくてはいけないのだ。当然、仕事でも学ぶし、実学(僕にはマーケティングとか、もっと言うと英語とか)の学習も続ける。ただ、 哲学にしてもそうだけど、実学ではない知に浸かるということ、それを体系的に続けることこそが、自分の強みになっていくような、漠然としたこの感覚を、2018年も大切にしていきたいと思っている。

あと、僕は結局はシステムや仕組み、法則に興味があるのだと思う。子どもの頃から、ルールがわからない中でものを進めるのがとにかく嫌だった。幼稚園の跳び箱の時に、列に並べと言いながら、横入りしている友だちたちに何も言わない先生に、すごく混乱していた感覚を生々しく覚えている。だから、答えを知りたいし、「曖昧」であることが非常に苦手な面もあるのだけど、上記2017年の読書と学びから思うのは、自分の中にある日本人的気質とこの興味や違和感の組み合わせの中に、自分の生きる(活きる)あり方があるんじゃないか、とか考えている。ユニバーサルな法則や答えを見つけるというよりは、世界の多様性や複雑性に真摯に向き合うような形で。

最後に2018年に読むと決意する本たちを下にメモする。

グレアム・ハーマン『四方対象: オブジェクト指向存在論入門』

ベルナール・スティグレール『技術と時間』

カンタン・メイヤスー『有限性の後で』

マルクスガブリエル『神話・狂気・哄笑』

世界の哲学の新しい流れをしっかり血肉にしたいという思いと決意。

C・G・ユング『自我と無意識』

河合隼雄の中空構造をもっと考えていくために、ユング的な方法理解をもっとしていきたい。

彼の自伝と赤の書など家族が持っているので、そっちを読むかもしれない。

トマスピンチョン『重力の虹』

今年こそ、ということです。言葉と情報を連ねた中でしか、届かない感覚があるというのを、彼の小説を読むと何時も知る。

南方熊楠『南方マンダラ』など

中沢新一のシリーズ本を4冊買ったので、読み進めていきたい。

松岡正剛『空海の夢』

日本的なシステム理解のために、精読が必要な本という認識。松岡正剛の本は精読がいる。

中島岳志『アジア主義 —その先の近代へ 』

途中で止まっているので、最後まで読む。

西田幾多郎『善の研究』

2017年読み始めて即挫折した。わからないという場所で踏ん張りながら、もう一度読み進めたい。

岡倉天心『茶の本』

青空文庫×Kindleは便利だ。

あと、昨日今日ふと興味がわいた分野だが、祭りの起源が知りたい。世界中に原始的なシステムとして組み込まれている祭りって、どういう構造なんだろう。猿にはあるんだろうか。何と連動しているんだろうか?

システムの過重が大きな歪を生んでる中で、歪を補正するために世界中で組み込まれているハレの場、祭りというもののことをもっとわかりたいし、それはある種の布教(この使い方も借用。要は人を巻き込んでいくこと)やコミュニティの設計要素ということにも、もしかしたらつながるような予感もしている。

なんだか、わかるようなわからないような文章になってしまった。

わかりやすく整理、説明出来る能力は鍛えていきながら、わからないこと、わかるのに時間がかかることがたくさんあるということへの興味を持ち続けていこう。

おしまい。久しぶりにこんなに長い文章書いた。ハロー2018。

(なお、この文内において、各著作の作者名の敬称は略してます。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?