Identityの問題──インドとディズニーランド、カレシとポリコレ、松下幸之助とミッキーマウスについて

ディズニーパークの最大の弱点、すなわちネットでいじりやすいところと言えば「ミッキーマウスの中の人」ではなかろうか。

この単語を出した時、実に色々な反応が想定されておもしろい。「夢の国とはいえ所詮中は人www」となるのか、「子供には見せちゃダメ!」みたいな茶化し方になるのか、それとも「ミッキーに中の人なんていません!」なのか、「ミッキーの中の人によって性格が違う」とか言い出すのか(事実に最も近いのは最後だろう)。

何故、多くの人はこれほどまでに「ミッキーの中の人」に「夢を見て」しまうのだろうか。

「ミッキーの中の人がおじさん」であるはずがない、多くのおじさんがミッキーマウスと写真を撮ればミッキーマウスよりは身長が高くなるので、言い換えればそれだけ中の人は低身長でなければならない。ここには、女の子が喜んで抱きついている相手が実はただのおじさんであってほしい、とほくそ笑むある意味での「願望」が映し出されている。

「子供には見せちゃダメ!」派はその派生型で、どこかミッキーマウスの存在を「子供騙しの偽物」であると突き放している。

「ミッキーマウスに中の人はいない」派となると、今度はテーマパークというのがビジネス、商品であるという認識が見えない。

いずれにしても、そこには「優越感」や「存在しない何か」への夢が投影されてしまう。「ミッキーマウスに中の人がいる」ことを肯定しても否定しても、結局そこに何かしら都合のいい誰かを当てはめて、夢を見てしまう。だから、「ミッキーマウスの中の人」に関する議論はとにかく空虚で見苦しいものになるのではなかろうか。

ところで、最後に挙げた「ミッキーマウスの中の人によってミッキーマウスの性格が変わる」パターンはどうだろうか? 彼らは、ミッキーマウスをミッキーマウスであると認めながら、同時に中の人の存在も認めている。この状態は一体何なのだろうか?

本noteでは、ディズニーテーマパークの見落としがちな基礎的な視座から物語を始め、「ミッキーマウスの中の人」の存在を考察、ポリティカルコレクトネスが幅を利かせた現代のディズニーランドを巡り、遂には、テーマパークなるレジャー施設の存在意義を見抜いた松下幸之助の遺言を読み解くことを試みる。

どうしてこうした別々の物語を同時に書き留めるのか? それは、これらが一つの命題「アイデンティティの問題」の元で共通因子を持つからである。

テーマパークのトリック

さて、ディズニーパークがテーマパークと呼ばれ、このテーマパークとは何かという話は、過去にも繰り返している通りである。テーマパークにおいては、「冒険」「御伽噺」「未来」といったテーマに基づいて、遊園地の各遊具や各レストランが味付けされている。また、それぞれのテーマごとに施設を括って配置することでテーマエリアを形成し、それらは「アドベンチャーランド」「ファンタジーランド」「トゥモローランド」などと呼ばれている。

であるならば、テーマパークにおいて遊園地の施設は単体では存在できない。特定のテーマに落とし込み別のものに見せる必要がある。例えば、「ビッグサンダー・マウンテン」というジェットコースターは西部劇の世界観を再現した「ウエスタンランド」にあり、同名の金鉱山を走る鉱山列車を準えているとか。しかし、「スペース・マウンテン」というジェットコースターは未来をテーマにした「トゥモローランド」にあり、未知のエネルギーを使った宇宙船での宇宙旅行をモチーフとしているのだ。両者は同じくジェットコースターであり、遊園地の遊具としては同じジャンルであるにも関わらず、このテーマパークでは「ウエスタン」「トゥモロー」という位置的にも内容的にも真逆のものという扱いになっている。

ところが、ここで問題が発生する。それは、アトラクションの内容によっては、必要以上の敷地面積を要してしまうことだ。どういうことか?

アトラクション「センター・オブ・ジ・アース」は「地球の中心」というそのタイトル通り、地球の地下世界全体を舞台としている。入り口から入った我々は、「テラベーター」というエレベーターで地下800メートルの地底へと移動することになるが、まさか本当に地下へトンネルを掘ったわけではあるまい。あるいは「ホーンテッドマンション」は999人の亡霊が住む幽霊屋敷だが、最後には屋敷を飛び出して巨大な裏庭墓地に出る。どうやってこのシーンを再現しようか?

そう、東京ディズニーリゾートを歩いていて不思議なのは、何を隠そう(隠しているから不思議なのだが)その空間的な広がりであろう。アトラクションの外観とコンテンツが一致することは稀有である。多くの場合に入り口と施設の建屋は小さく、しかし一度扉をくぐれば中には広大な世界が広がっている。

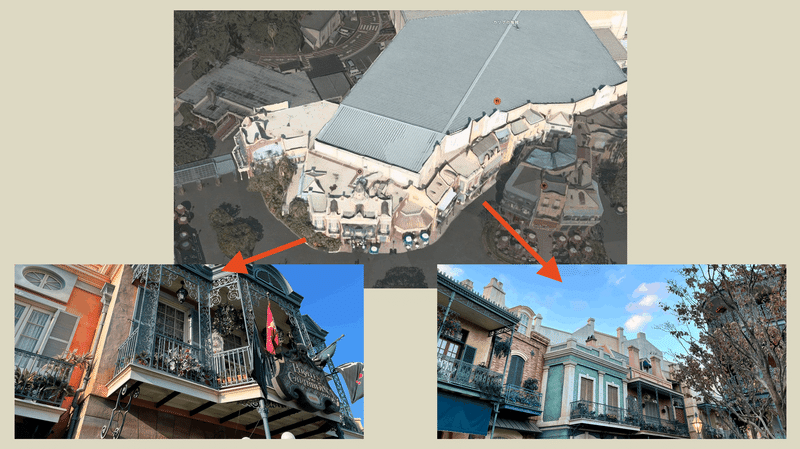

最も顕著な例として、東京ディズニーランドの「カリブの海賊」がある。

入り口の建物はこぢんまりとしたニューオーリンズの邸宅であり、建物の中に入ると直ぐ目の前には船着場が現れる。

とはいえ、アドベンチャーランドに位置し、1983年の東京ディズニーランドオープンから存在する「カリブの海賊」は、パークオープン時の予算の10%が費やされたとさえ言われる巨大アトラクションである。アトラクションの中には二階建ての建物や巨大な海賊船が登場して、その更に上から蓋をされて夜の帷を下ろしている。つまり、少なくとも三階建て程度の高さが必要となる。

ボートの旅の所要時間は15分間、つまりそれだけの水路の長さが必要であり、この水路がおさまるくらい三階建ての建物は大きくなければならない。

どうして、「カリブの海賊」はそれほどの大型アトラクションにも関わらず、小さな建物で済んでいるのか? 答えは単純、上述の通り我々の見えない場所に巨大な建物が潜んでいるからだ。

では、それだけ巨大な建物ならどうして我々は気が付かないのだろうか?

航空写真を見ると気付く通り、実は、「カリブの海賊」周辺の建物はすべて、このアトラクションの外壁を隠すためのカムフラージュなのだ。言うなれば、「巨大な一つの建物」の壁面に「小さな複数の建物の面」をたくさん設置することで、アトラクションの存在を覆い隠しているのである。

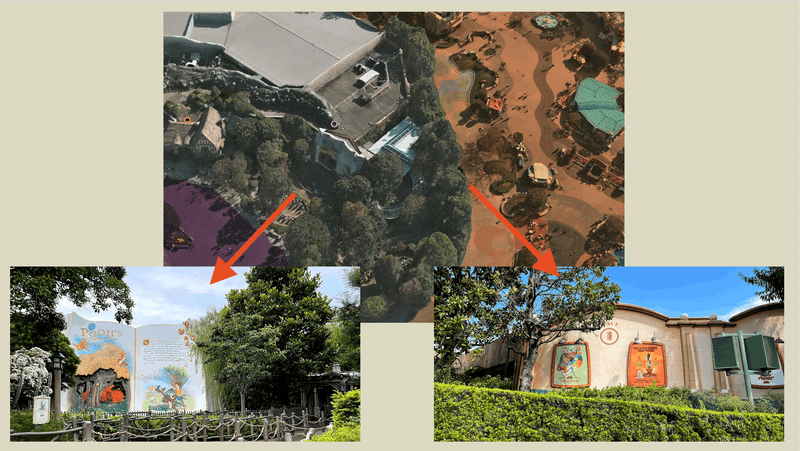

これならばまだ序の口、更に大胆なカムフラージュとしては「プーさんのハニーハント」が挙げられる。

レールが存在せず、三台一組の乗り物は床面を滑っていき、それぞれ自由な動きをする。よって、若干乱暴な計算によればアトラクションの土地も他のアトラクションのおよそ三倍が必要になるだろう。この巨大アトラクションの立地上、隠さなければいけないのは建物の正面、左側、そして右側である。

まず、正面の入り口部分には巨大な本を置くことで、建物としての装飾を不要にした。いわゆる「本立て」部分に当たる家屋は、物語の舞台にあたるイギリス風の邸宅であり、左側は納屋のような体裁。アトラクションが位置する「ファンタジーランド」すなわちお伽話の国の雰囲気にも合っている。ただし、アトラクションの右側のエリアは、アメリカはハリウッドの1930年代をイメージしたカートゥーンの町「トゥーンタウン」である。どうしたものか。

この問題を解決する為、「プーさんのハニーハント」の建物は、表向きには巨大な一冊の本やイギリスの田園風景を表現しておきながら、右側の壁面が映画撮影スタジオのような風合いになっているのである。だから、アトラクションの建物を右側から見てもそれが「プーさんのハニーハント」であるとはそもそも認識しないのである。

◯であり同時に□

ところで、話題は変わるけれど、「◯であり同時に□」である図形を想像してほしい。そんなものはないって?

いやいや、円柱は、上から見ると丸く見え、正面から見ると長方形に見える。

このように、一つの図形を見た際に、その見る向きによって全く別のものが現れるという現象は、ディズニーリゾートでも発生している。

それは、例えば「プーさんのハニーハント」の建屋が存在したとき、正面から見た人間はそれを「プーさんのハニーハント」と認識して、右側から見た人間は「トゥーンタウンのスタジオ」だと考えるなどである。

ここで注目したいのは、その奥に広がっている空間自体にもこの考え方が適応されているということだ。すなわち、「トゥーンタウンのスタジオ」を見ているとき、我々は「プーさんのハニーハント」のことを考えない。壁の裏側はあくまでどこまでも「トゥーンタウンのスタジオ」が広がっているものと空想してしまうのである。そして反対に、「プーさんのハニーハント」側からは「トゥーンタウン」のことは考えないでよくなっている。

繰り返すが、1枚目と2枚目の画像で中心に据えた建造物は、どちらも“同じ建物”であることをきちんと認識できるだろうか?

物語の進め方

この事実はさらに敷衍し、次のように考えることができる。それは、ディズニーパークを訪れるゲストは、一度に目に入るものすべてを使って世界を構成しており、言い換えれば、目に入らないものは使わないということである。

ここで、その一例として、「プーさんのハニーハント」をはじめとして、アトラクションにおける物語の進め方について改めて考えてみよう。

以上の45秒の動画の中で、くまのプーさんは5種の別のポーズで登場する(実際はもう何種か存在する)。

それぞれのプーさんは異なる部屋に設置されている。我々は「START」地点で乗り物に乗り込み、①②③のプーさんを順番に視認し、次いで④のプーさん、大きな部屋を経て最後に⑤の部屋に至り、「GOAL」地点でアトラクションを降りる。

注意しなければいけないのは、我々は各々のプーさんを「同時には視認しない」ということである。アトラクションの外観の例でもそうだったように、我々は、①プーさんが出てきた際は①プーさんを「くまのプーさん」だと考え、次いで②プーさんが出てくるとそれを「くまのプーさん」だと考える。そして、その時点で①プーさんのことは既に頭の中にない。

これが、ディズニーリゾートのアトラクションの基本的な原則である。我々は異なるシーン(「①プーさんのシーン」「②プーさんのシーン」「③プーさんのシーン」……というように)を順番に見ていくのである。それぞれを連続性ある矛盾しない存在として認識できるのは、それらが重なって存在することはないからであると言える。

「ミッキーマウスは一人」

ここで、話は冒頭に戻る。「ミッキーマウスの中の人」を認めるかどうか、である。

「ミッキーマウスに中の人がいる」という問題への賛成は、言い換えれば「ミッキーマウスとは企業が作り出した着ぐるみであり、実在しない」ということを意味する。そこで、付随して考えたいのは「ミッキーマウスは一人だけなのか」という点だ。

以下に示すのは、9月某日の「ミッキーマウスのGoogleカレンダー」であり、彼の出演ショーが開始時間と所要時間をもとに反映されてある。ピンク色が東京ディズニーランド、水色が東京ディズニーシーだが、ご覧いただければわかる通り、明らかに出演スケジュールが被っている。

これを見た上で「ミッキーマウスが一人である」とはなかなか言い難い。この問題をどう解決しようか?

ここで、上述の「プーさんのハニーハント」の例を思い出していただきたい。

例えば、東京ディズニーランドの「クラブマウスビート」と「ミッキーのマジカルミュージックワールド」、東京ディズニーシーの「ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート〜」に同時に出演していたとして、これらはそれぞれトゥモローランド、ファンタジーランド、アメリカンウォーターフロントと別々のエリアにある。すなわち、「三人のミッキーマウスを一人の人間が同時に視認することはあり得ない」。

だから、「クラブマウスビート」を鑑賞しているゲストにとって、「ミッキーのマジカルミュージックワールド」を鑑賞しているゲストにとって、「ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート〜」を鑑賞しているゲストにとって、「各々にとってミッキーマウスは一人」しか存在しないのである。

これらはいずれも、ディズニーリゾート内の建築様式、アトラクションのストーリーテリングと共通した論理によって「一人しかいない」ことを証明している。

仮にも、この論理を「アイデンティティの論理」と呼ぶことをお許しいただきたい。アイデンティティとは「同一性」「連続性」を意味し、私が私であるということ、あなたはあなたであるということを保証するものだ。ディズニーのテーマパークでは、我々の世界とは異なる形で(すなわち「アイデンティティの論理」で)これを担保していると思おう。

なお、ここまで語ってきたような内容は、別段新しいものではない。

「メディア環境のなかの子ども文化」で、著者の吉見俊哉は、「ディズニーランド園内を回遊する人びとの眼差しは、個々の領域や場面が提供する物語に封じ込められ、そこから外部に出ることはない」としている。

(前略)各領域は、それぞれ独立した世界として閉じられており、相互に浸透して曖昧な領域を形成することもないし、すべてを見渡すような視界の獲得も、少なくとも入園者には認められていないのである。同様のことは、個々のアトラクションについても指摘できる。

「カリブの海賊」や「プーさんのハニーハント」、そして「ミッキーマウスの中の人」の例で見てきた通り、ディズニーパークにおいて再現している「世界」とは、「視界の中に同時におさまるすべて」を指している。そのため、視界から外れていれば存在しないことになるし、視界の中に入ってしまうものは何か別のものに見せなければならない。

異様な「アイデンティティ」はどこから

この「アイデンティティの論理」は一体どこからやってきたものなのか? 少し脱線して、時代を70年ほど遡ってみよう。ウォルト・ディズニーは、1955年に世界で初めてテーマパークを作り、スピーチでこのように述べた。

To all who come to this happy place: Welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past—and here youth may savor the challenge and promise of the future.

この幸せな国へ来るすべての人々へ

ようこそ。ディズニーランドはあなたたちの国です。年配の人たちは過去の優しい思い出をもう一度経験し……若者は未来へのチャレンジとそれが約束してくれるものを経験するでしょう。

『ディズニーランドの秘密』の中で著者の有馬哲夫氏は、この"relive"という単語に着目するべきだと主張。

この「もう一度経験し」という部分は、英語では"relive"となっています。直訳すると「生き直す、もう一度生きる」ということです。つまり、「追体験する」とか「思い出す」とか情緒的な軽い意味ではありません。

彼のこうした指摘に基づいて、若者は「未来への挑戦と約束」を“savor"することの原義を味わってみると、この表現はどうだろう。

savor

1〈飲食物の味・香〉を(ゆっくり)味わう

2〈勝利など〉を享受する

ここでは具体的にどちらの意味で使われているかわかりかねるが、いずれにせよ過去に対しても未来に対しても並々ならぬ「実体験」主義が窺える。

「ディズニーランド自体が偽物なのに、皮肉なものだ」と思われるかもしれない。しかし、実態はそうではない。

ディズニーパークが「偽物」であることを批判する際、しばしば見落とされがちなのは、ディズニーパークがはなから「何かを本物にしよう」とは考えていないというところである。本物から引き算をした「偽物」がディズニーパークなのではない。「偽物」に足し算をして本物に少しでも近づけようとしているに過ぎないのだ。

最も有名な「ディズニーこだわり話」の一つに、強化遠近法の例がある。

遠近感は、視覚から情報が伝わって感知されるものです。目と脳が一緒に働き、周囲との関係から物体の適切なスケールを判断します。遠くにある高い建物が、自分の横に立つ人物より小さく見えたとしても、それが高い建物だと理解できるのはそのためです。

強化遠近法では、人間が物体との距離を判断する判断基準に働きかけて、物体を実際より大きく見せたり小さく見せたりする。

三階建ての建物を建設するとする。一階の幅を最も広く取り、二階、三階の幅をだんだん小さくしていくことで、二階や三階がより高い位置にあるように見え、言い換えれば実際よりも高い建物のように感じられるのである。

こうした工夫は園内の至る所で行われ、建物がより大きく見えるようになっている。

別の例を挙げるならば、エイジングやウェザリングと呼ばれる表現もこの枠に収まっている。エイジングは"age+ing"すなわち「加齢」、ウェザリングは"weather+ing"すなわち「風化」を意味しており、本来はプラモデルをはじめとした塗装界隈で用いられる用語である。それぞれ「古く見せる塗装」「風化したように見せる塗装」のことだ。

苔やヒビ、剥がれた壁紙や塗装、土埃、埃などといった細やかな「加齢」と「風化」は、新品に対して恣意的にペイントを施すことによって表現されている。

厳密にはこれは本物ではない。ただ、我々が見た際に限りなく本物に近く、且ついつでも塗り替えたり作り替えたりとコントロールが可能な点では、「偽物」であることの利点をも享受している。

話を戻そう。

以上のような理由から、ディズニーのテーマパークでは「敢えて偽物を選択することでより本物らしく見せる」取り組みが行われていると言える。

考えるに、「アイデンティティの論理」は、こうした「敢えて偽物を選択することでより本物らしく見せる」考え方の一環なのではないか。

「行く先来る先で遭遇し、『また会ったね!』と声をかけてくる親愛なるミッキーマウス」を「本物」と設定し、そのために敢えて偽物として「複数体のミッキーマウス」を登場させている。「はちみつ探しの冒険に出たプーさんを追いかける」を「本物」と設定し、そのための偽物として「代わる代わる現れる複数体のプーさん」を設置しているのである。

「アイデンティティの論理」が、「偽物を足し算して本物に近付ける」手法から出ることを見た。では、「偽物を足し算して本物に近付ける」表現これ自体は、一体どこから生まれたのだろう?

「メディアのなかの子ども文化」によれば、万国博覧会を契機として発展した「遊園地」では観覧車や気球といった「世界を全体から俯瞰する」欲望ことが根底にあったのに対し、ディズニーランドは「遊園地よりもディズニーのさまざまな映像の世界にはるかに近い」。つまり、これは三次元の映画であり、「ディズニーこだわり話」は「映画的手法」への造詣の深さから生まれるのだ。

さらに一般化すればこうだ。ディズニーランドの開祖であるウォルト・ディズニーがこれまで取り組んできたのは、人々がより「偽物」の物語を「本物」であると感じられるようにする試みであった(このことはテーマパークの基本原理と等しく、このnoteでも繰り返し触れている通り)。漫画の世界から映画の世界へ、トーキー映画としては先駆けであった1928年の『蒸気船ウィリー』、世界初の長編カラーアニメーションであった1937年の『白雪姫』、世界初のステレオ映画であった1940年の『ファンタジア』、そしてウォルトが思い描いた世界の三次元の再現であるディズニーランドは、すべて同様の論理で繋がっていたのだ。

映画というメディアでは、製作者は自分が伝えたい物語や雰囲気というものを観客の視覚と聴覚を通じてしか訴えることができない。が、ディズニーはディズニーランドという現実の空間のなかで、匂いや食べ物まで自由自在に演出することができた。つまり、彼は嗅覚、触覚、味覚を加えた人間の五感のすべてをコントロールする強力な媒体を手に入れたのであった。

スクリーンの中で

ウォルト・ディズニーが作り続けてきたものは全く変わらない。ただ、その手法が変わり続けただけなのだ。ディズニーランドは巨大なメディアなのである。

そして、ディズニーランドとは映画的手法で映画の世界を三次元に起こしたものであり、我々はその中に登場する役者の一員となっている。

前述した俯瞰するまなざしの消失は、このようなディズニーランドの映像的な成り立ちから捉え返されていく必要がある。すなわち、ディズニーランドに俯瞰的な視界が存在しないのは、この空間が、そもそも俯瞰を可能にするような場所的空間としての奥行きや広がりとは別の次元に成立しているからである。(中略)。彼らが、ディズニーランドを楽しんでいくためには、自らをスクリーンのなかに溶かし込んでいく必要があるのである。

能登路雅子氏の『ディズニーランドという聖地』では「南カリフォルニアの天地創造」という壮大な章題が設けられ、ディズニーランド・プロジェクトは天地創造で形容された。

彼は自分のユートピアを高い土手で囲んで恐怖と危険に満ちた外界から遮断し、この国の陸地と水を分け、そのに光と闇を、昼と夜を与え、鳥や獣や人間に生命を吹き込んだ。(中略)。彼はさらに、山を造り、深海や峡谷を掘り、川の中洲に島を浮かべた。新しい草木を植え、花を咲かせ、さらに珍しい生き物を創り出した。それでも、仕事は終わることがなかった。

この表現は適切であっただろう。

ディズニーテーマパークとはフィクションを映画的手法で立体化したものであり、映画世界の論理に則って設計されていて、我々はその映画の世界を五感で鑑賞するからである。

ここに見られるのは、ある種の徹底した演技感覚である。ディズニーランドを友人とまわりながら、「カワイー」とか「びっくりしたなあ」と話すことで互いの共同性を保とうとしている「私」がいる。そしてこの「私」は、それなりにディズニーランドのアトラクションに熱中し、興奮しながら楽しんでいる。しかし、このときもう一人の「私」は、そうしたすべてが表層の演技にすぎないことをさめた目で眺めているのである。

だから、ゲストは「スクリーンの中の人物」として振る舞うことを要求される。そして、その最中には、そうした自分を俯瞰して見る観客としての「もう一人の自分」がいる。

この事実を裏付けるものは複数見つかるだろう。

「カップルでディズニーに行くと別れる」というのもそうである。「ディズニー_カップル」で検索すると、多くのまとめ記事が「別れ対策」を記事タイトルにふくめているし、Googleは候補で「ディズニー_カップル_別れる」をサジェストしてくる。

その理由についてはさまざまな分析をされているが、確かなこととして、「個人の価値観を戦わせる」場であることが挙げられると思う。一食に幾らまで払えるか、ある遊具に何分までならば待てるか、あるアクティビティとあるアクティビティの間にどれだけ歩けるか……こうした損得勘定のバランスが、「絶対に楽しいはずだ」という前提のもとでぶつかり合うのである。そこでは時に齟齬が生じる。表向きは「楽しんでいる」自分を演じながら、実際はその裏──無意識下──で緻密な算盤弾きが行われているのである。

であるからして、以下のように一般化して結論づけることができる。

ディズニーパークにおいてゲストは一つの「人格を演じている」のである。または、ディズニーパークにおいて、ゲストは「周囲の人間からどう見られているか」と「本当の自分とは何か」に向き合うことになる。ウォルト・ディズニーが映画世界の論理に基づいて創造した「もうひとつの世界」、五感をコントロールされた究極の別世界において、別の人生を生きていると言っても過言ではない。

これはある意味で、もうひとつの「アイデンティティ」の問題である。

『南部の唄が聞こえるか?』

ここで着目したいのは、2022年秋、東京ディズニーリゾートから相次いで姿を消した「ジッパ・ディー・ドゥー・ダー」の楽曲である。

この「ジッパ・ディー・ドゥー・ダー」の削除はたいへんな痛みを伴う。多くのディズニーのコンピレーションアルバムにはこの曲のアレンジが入っており、これらを引用してパークBGMが作られているからだ。

また、東京ディズニーリゾートの最寄駅であるJR舞浜駅の発着メロディこそが「ジッパ・ディー・ドゥー・ダー」であり、モノレール駅である「リゾートゲートウェイステーション」でも流れており、テーマパークに入らずにオリジナルグッズを購入できる店「ボン・ヴォヤージュ」でも流れており、東京ディズニーランドのエントランスにも使用されている。

エンターテイメントへの起用率も非常に高く、東京ディズニーランド25周年のパレード「ジュビレーション!」(2008〜13)や35周年のパレード「ドリーミング・アップ!」(2018〜)でも使用されている。「スプラッシュ・マウンテン」がない東京ディズニーシーにおいても、初代夜のショーである「ディズニーシー・シンフォニー」(2001〜04)や、東京ディズニーシー15周年のショー「クリスタル・ウィッシュ・ジャーニー」(2016〜17)でも使用されていた。

何より、もちろん、「スプラッシュ・マウンテン」やこれがあるテーマエリア「クリッターカントリー」でも使用されている。

「ジッパ・ディー・ドゥー・ダー」は、1946年にアメリカ合衆国内で(日本では51年に)公開された映画『南部の唄』の主題歌であった。アメリカ合衆国南部の農場を舞台としており、アトラクション「スプラッシュ・マウンテン」の出典ともなっている。そして、この映画の内容が長い間議論を呼んでおり、現在更に締め付けが強くなっている状況だ。

議論を呼んでいる内容とは一体何か? それは、この映画が、アメリカ南部に関する誤った歴史認識を形成してしまうという懸念である。ただし、この指摘は不適当だとする人も一定数いる。詳細な背景は以下の記事を参考にされたい。

変更理由については「ディズニーテーマパークにおいては、多様性を反映することですべてのゲストがより気持ちよくお過ごしいただくことが重要であると考えており、今回の変更はその一環です」と説明した。

ここで、「『南部の唄』が問題のある作品か否か」は問題ではない。

以上に紹介した三つ記事は、それぞれ問題があるとする立場のもの、ないとする立場のもの、そして中立的なものを挙げたつもりだ。

個人的には、本当に問題があるのかについては再考の余地があると思っている。仮に問題があると主張するにしろ、ないと主張するにしろ、作品自体へのアクセスが遮断されている以上そのことは断定できないからだ(ネット上には違法アップロードされているらしいが……)。

また、仮に『南部の唄』が問題だとして、「スプラッシュ・マウンテン」や「ジッパ・ディ・ドゥー・ダー」をキャンセルする理由にはならない。

ここで議論の対象としたいのは、「『南部の唄』がゲストにどのようなイメージを提供するか」というものだ。

先に記述した通り、ディズニーのテーマパークは、ゲストを物語の世界へと誘い、その中の一員とする。そして、その過程で自己の表層を理想的に演出して取り繕い、その内面に触れることになる。これは、インド旅行に匹敵する「自分探し」であり、「瞑想」なのだ。

人は何故、インドに行くのか。それは、日本の慣れ親しんだ光景を離れ、全く別の世界の全く別のルールで人間が暮らしていることを知り、自らが持っている価値観が日本国内、ある都市圏、そして自身の生活圏でしか通用しないことを自覚する為である。ディズニーパークは、それを見事に代替しているのである。

「少なくとも」この観点からすれば、ディズニーパークが提供する価値観は、ゲストが無意識に直面してそして自己を省みる契機となることが望ましい。そして「少なくとも」この観点からすれば、人種差別的あるいはインクルーシブでない表現が存在することで、これを用いたリフレクションが憂鬱なものとなることは想像に難くないだろう。テーマパークが、すべての人を受け入れる「別世界」としての広がりを持つならば(言い換えればテーマパーク建設が「天地創造」であるならば)尚更である。

「スプラッシュ・マウンテン」や「ジッパ・ディ・ドゥー・ダー」から連想される『南部の唄』が人種にまつわる議論の余地を残している以上、『南部の唄』が問題の映画かそうでないかに関わらず、そこから出た物語が剪定されるのも無理はないであろう。

Meet the World with Love……

10代の若者の間で、倍速視聴は以前から当たり前だった。地上波ドラマを「忙しいし、友達の間の話題についていきたいだけなので、録画して倍速で見る」「内容さえわかればいいからざっと見て、細かいところはWikipediaで補足する」等。

では、働く女性は実際どんな映画を見ているのでしょう?(中略)

どちらも1位は「そのとき一番話題になっている映画」ですが、大きく違うのはその割合です。映画館派では、49%の人が選んでいますが、DVD派では22%と大きく減少、その代わりに「好きな芸能人が出演している映画」と「大笑いできるラブコメディ映画」の割合が倍近くなっています。

半数の人は誰かと一緒に映画を見に行くので、誰もが見たいと思える話題作をチョイスしているのには納得です。

我々が友人と映画を観にいくとき、それは往々にして「友人と映画を観た思い出を作る」とか「友人と映画を観て語り合う」とか「映画にかこつけて食事に行く」とか……そういうことが目的である。映画それ自体は問題ではないのである。

そういうことがディズニーパークでも起こる。我々が求めているのは、必ずしも金鉱山での冒険やファンタジーではない。プーさんやミッキーマウスとの出会いを通じた思い出や体験であり、その過程で結果的に自己と再度向かい合うことである、と、こういうことが結論づけられると思う。

ところで、東京ディズニーリゾートにおいて最も印象深いオフィシャルスポンサー企業といえばなんであろうか?

私にとってそれは、「モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”」と「インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮」のパナソニックである。

パナソニックを創業した松下幸之助は早くから、東京ディズニーランドの「心の産業」としての側面に気がついていたと思われる。

日本に夢のようなテーマパークを導入し、「心の産業」を育てていきたいと考えていたオリエンタルランド。ものづくりを通じて人々に「心の豊かさ」のあるくらしの実現を願い続けていたパナソニック。 この両者が出会い、その事業に対する理念が合致したことから、パナソニックのスポンサー活動はスタートしました。

パナソニックの協賛を求めて訪れた人々に、パナソニック創業者である松下幸之助は、「大賛成だ。日本には、そのようなレジャー施設は必要です」と語りかけ、協力を約束しました。

松下幸之助にとって「心の育成」とは重要なテーマであったようで、その証左として、彼は同時期(1979〜80年)に松下政経塾を設立していた。しかも、彼は設立の10年前からこの塾の構想を持っていたという。

塾の構想を反対されながらも実現に10年を要した彼にとって、日本における東京ディズニーランド開園の問題は既知のものであり、おそらく背中を押してやりたいものだったのであろう。

自分が40年ほど若返ることができるなら、自分で世直しの先頭に立ちたいとさえ思いました。「やろう」「やめよう」と思い続けました。しかし、歳をとってからでは叶いません。それで、自分に代わって若い諸君に未来を託したいと、あらためて松下政経塾の設立を決めたのです。「この塾の方針にかなった人が一名でもいれば開塾するのだ」と志を立てたのです。

さて、東京ディズニーランド設立の後押しをする中で、松下幸之助は独自に、ウォルト・ディズニーが手がけたディズニーランドについて調べ上げた。また、その精神的なメッセージに興味を寄せた。そして、遂に一つのアトラクションにその価値を見出したのである。

それが「ホール・オブ・プレジデンツ」=大統領の館である。(はっきりしたことはわかっていないが)松下幸之助は、自国の歴代大統領を遊園地の遊具として取り入れたこの異様なアトラクションの日本版を作ることを、ディズニー側に要請したということである。

この「日本版ホール・オブ・プレジデンツ」を実現するため、もう一つ別のアトラクションのシステムを組み合わせることとなった。

1964年、ニューヨーク万国博覧会にて発表された「カルーセル・オブ・プログレス」である。円形のステージのまわりを座席が取り囲み、カルーセル=回転木馬のように回転して、次々のシーンを見せていくという仕組み。ゼネラル・エレクトリックという電器会社のために捧げられており、内容は“There's a great big beautiful tomorrow"すなわち「もっと素晴らしく美しい明日(未来)がある」という、未来への高らかな希望を歌ったものであった。

「ホール・オブ・プレジデンツ」「カルーセル・オブ・プログレス」──これら二つのアトラクションの存在を受け、東京ディズニーランド開園時にパナソニックが受け持つこととなる「ミート・ザ・ワールド」が完成したのである。

二人の青年が浜辺で遊んでいると、そこに一羽の鶴が現れて、「日本と世界が出会った時代」=ミート・ザ・ワールドを見せてくれる。遣唐使、種子島への鉄砲伝来、鎖国とペリー来航……そして坂本龍馬、伊藤博文、福沢諭吉による夢の議論。

アトラクションの楽曲は『メリー・ポピンズ』「イッツ・ア・スモールワールド」そして「カルーセル・オブ・プログレス」のシャーマン兄弟によって書かれた。

思うに、松下幸之助が理解していたディズニーランドというのは、我々の潜在意識をよく理解し、そしてディズニーテーマパークの性質をよく理解するためのものであったのではないか。「アイデンティティの論理」を用いて「アイデンティティの問題」に立ち向かう道が、彼の目には見えていたのではないか。

特定の物語やフィクションに対して、我々がどう考え、どう想像するか。これを元に、現実世界でどのように振る舞うのか。この思考力、想像力、そして決断と実行をどのように育んでゆくか。それこそ、ディズニーランドの本分なのではないかということである。

政経塾の使命は塾是・塾訓にあるが如き仕事をすることです。つまり、国家百年の計を創り、実践し、日本を救い、世界を救い、人々の幸福に尽くすことです。塾生は身命を賭して、この使命に徹しきって欲しいと思います。使命は重大です。「それを、諸君、やろうじゃないか」というのが、私から皆さんへの呼びかけです。

すべての人が 笑顔たやすことない

平和な未来を 築くのさ世界の友達と

手と手重ね 出会うのさ世界の人々と 愛を胸に

We meet the world with love

We meet the world with love

愛を胸に We meet the world with love

Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams and the hard facts that have created America—with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?