源氏物語 幻想女楽「花かさね」楽曲解説 その1

「かさね」は、一般に昔の装束の色目の取り合わせを意味し、“襲” とも“重”とも表されます。平安装束の色彩でいえば、袷(あわせ)の表裏の色の重ね(襲(かさね)の色目(いろめ))、経(たて)糸・緯(よこ)糸の織の色目、重ね着の色の重なり、といったさまざまな色の組み合わせがあります。こうした衣(きぬ)の色の重なりが、絹糸の発する光の効果(絹糸のプリズム効果―龍村光峯氏説)を取り込んで複雑な色合いを創りだしたことはいうまでもありません。

源氏物語・若菜の下における女楽では、源氏の放つ光が女君たちの複雑な心の色模様と交錯して、色彩豊かな“音のかさね”となって春の一夜を染め上げるのです。

一方、私が雅楽に学んだ日本音楽の美意識もまた、重層するモードやリズム、和声、音色の組み合わせにみる、西洋とは異なる独自の音楽の展開にあり、物事の多様性を包括し、その潜在するパワーを存分に活かす“かさね”の姿にあります。原文に演奏曲名の記述がないという大いなる謎に、創作の余地をご示唆くださった故・石田百合子先生のお言葉に応え、私はここに、作曲の基底に雅楽的な音楽語法を援用しつつ、現代の楽人として、千年の時につらなる“響きのかさね”を創出したいと思います。

さて、六条院の女楽の場面では、登場人物の身分や、人格を表すように楽器が配されています。初演版では演奏を主体とする意味で一人の奏者が複数の人物を弾き分ける形となりましたが、改訂にあたり、極力、物語の記述に沿って楽曲を構成することとしました。 まず調絃にあたる掻合(かきあわせ)に始まり、女君たちの優美な演奏をかさねます。続く歌物においては、“ひらがな”というイノベーションを受けて源氏物語が著されたこと、平安時代の言語が現代とは異なる独特の音韻を用いたことに着目し、今回、古式の発音による歌唱を試みます。(音韻指導:深澤節子先生)そして、女楽のシーンで唯一曲名が示されつつも現行雅楽には伝承のない「葛城」を、興に乗ずる楽しげな囃子歌として再興致しました。日頃まみえることのない女君たちが一堂に会した合奏に御遊は優雅を極め、宴の締めくくりに光源氏が華やかなひと夜の余韻を奏でます。

物語は、これ以後、御簾内の“調和”を重んずる世界に破綻をきたし、不幸な展開へと向かう“兆し”を示唆します。二重三重に象徴性をもたせた言葉を読み解くほどに、女楽の場面は、光源氏の生涯の時間を圧縮したような、源氏物語全体のクライマックスともいえる重要な情景であることを理解します。

源氏物語は創作物であり、舞台は紫式部が生きた時代より半世紀以上前を想定した時代小説、幻想の世界にほかなりません。人々がその幻に魅了され、現(うつつ)の時間をかさね続けて千年、累積する無限の思い、そのエネルギーに圧倒されつつ、ここに私はひとひらの時間をかさねます。“踏襲”という言葉が、身体の動きを伴った“かさね”であること、その意味を音楽の現場で再認識し、めずらしく今めきたる楽を求めて。

最後に、本作は、2008年伶楽舎雅楽コンサートno.20「御簾のうちそと」〜音楽で読む源氏物語〜にて伶楽舎委嘱曲として初演された作品です。創作のきっかけは、国文学者として源氏物語の音楽の研究に一生を捧げられた故石田百合子先生のお導きによるものです。師との公私にわたる長い親交の中で、折に触れて源氏物語の本質についてご教示くださったことを回想しつつ、改訂の作業を続けました。今後もその御恩に報いるよう精進してゆくことを誓い、ここにあらためて本作を捧げます。そして2008年の初演に続き今回の上演にご尽力いただいた関係者の皆様にも、心より感謝申し上げます。

2024年初夏 東野珠実

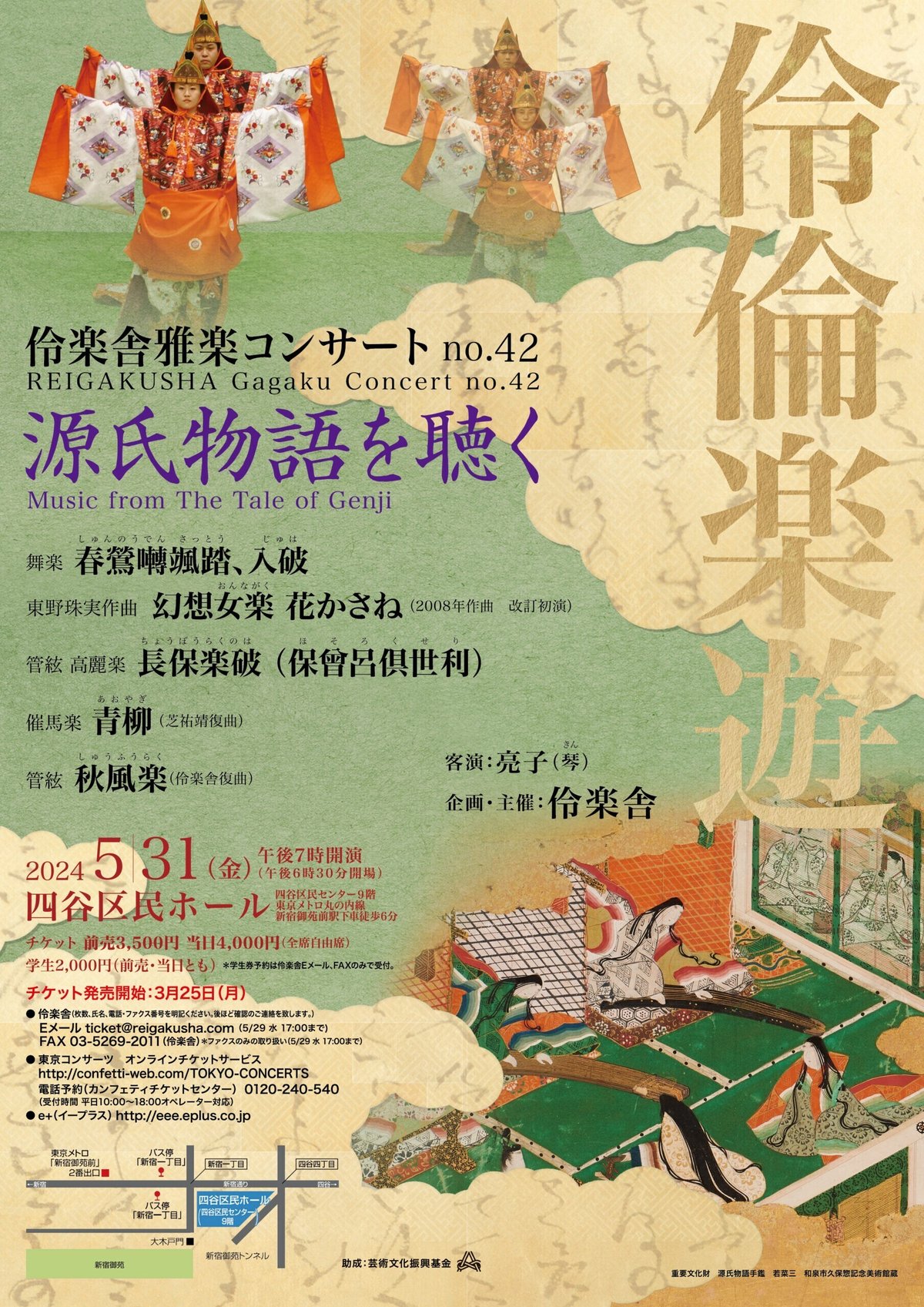

※伶楽舎雅楽コンサートno.42 源氏物語を聴く (2024.5.31@四谷区民ホール公演)プロフラムノートに掲載

カバー写真:土佐光吉画源氏物語若菜の下 久保惣記念美術館所蔵

🔹関連投稿記事

源氏物語 幻想女楽「花かさね」楽曲解説 その2 〜楽曲解説詳細

https://note.com/tamami_tono/n/n669b60946b58

源氏物語 六条院の女楽から垣間見る月夜のおはなし

https://note.com/tamami_tono/n/n4066c4ef439a

伶楽舎雅楽コンサートno.42

https://reigakusha.com/home/concert/4710