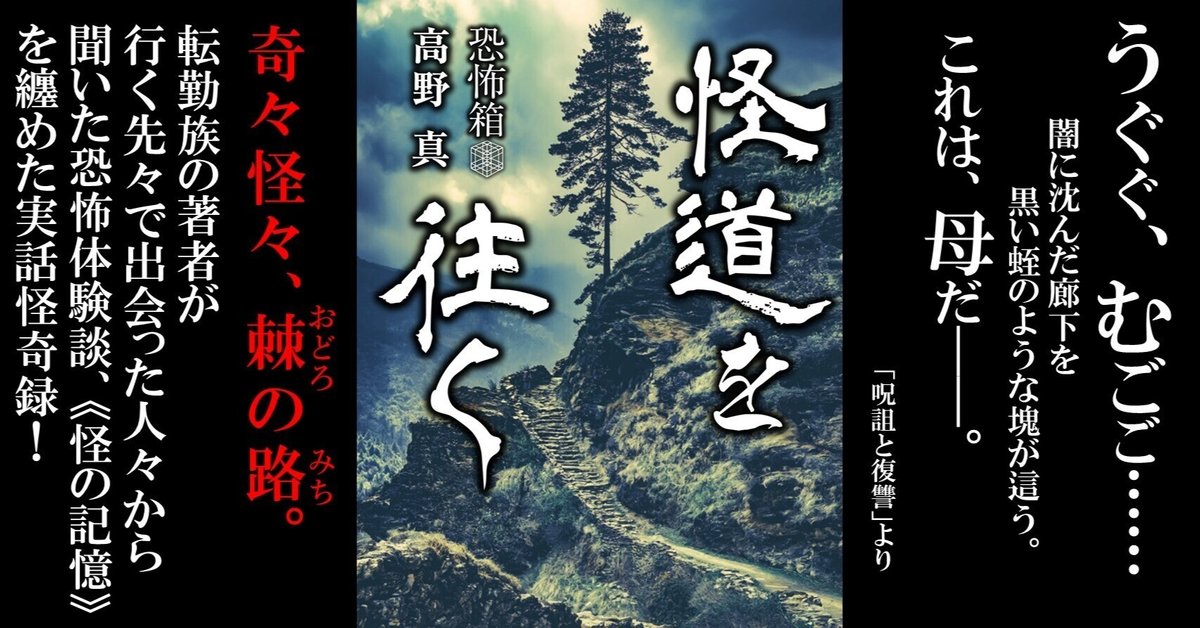

転勤族の著者が行く先々で採取し本気で震えた実話怪奇集!『恐怖箱 怪道を往く』著者コメント・試し読み

うぐぐ、むごご……

闇に沈んだ廊下を

黒い蛭のような塊が這う。

これは、母だ――。

――「呪詛と復讐」より

内容・あらすじ

関西出身ながら転勤族として東北地方ほか各地へ異動を繰り返してきた著者が、行く先々で出会った人々から聞いた恐怖体験談、怪の記憶を纏めた一冊。

・実家の片付け中、忽然と現れては消える覚えのない名前の書かれた紙袋。

中を確認しようとするたびに邪魔が入り…「まさとし」

・両親に虐待を受けた娘が選んだ復讐の方法は呪詛。

呪いは成就したが家に奇妙なモノが…「呪詛と復讐」

・比島戦線で窮地を何度も救ってくれた戦友。

特殊な能力があるとしか思えない彼の正体は…「高田正太郎君の話」

・不倫相手の女性の首に突如浮かび上がった赤い線。

線はどんどん濃くなり…「あかし」

ほか全58話収録!

著者コメント

本書は、記憶の書である。実話怪談なのであるから当然体験者が居る訳であるが、その記憶を次の世へと伝えるべく記した本である。ここには、足を踏み入れたが最後一族郎党死に絶える土地も、持っているだけで命を落とす人形も出てこない。

しかし、どうか、これら奇妙な、怪しい、恐ろしい、心をざわつかせる記憶の数々を、あなたの目と書架を借りることによって次世代へ引き継いでもらいたい。

試し読みには私のお気に入り「高田正太郎君の話」を選んでみた。

この手の話は、公式な史料である「戦史叢書」にも、数々の実録戦記にも登場しない。

しかしあの時あの場所に確かに彼が存在したことを、本書を通じて継承して頂きたい。

こんな時世である。彼らの礎の上に、この平和な日本があることに思いを馳せながら。

試し読み1話

高田正太郎君の話

正子さんの祖父に当たる常治さんが出征していた折の話である。

昭和二十年、比島戦線。前線も後方もない、ごった煮の戦場であった。

師団司令部はとうに潰滅し、部隊は各個撃破され、補給は届かず、米軍と現地ゲリラに追い立てられた敗残兵が密林をうろうろするばかりである。

常治さんも他の兵も皆、枯れ木のように黒く痩せさらばえた身体にボロを纏い、目だけをギョロつかせ、野良犬のような吐息を響かせて、あてもなくさまよっていた。

ただ、生きて再び日本の土を踏みたいという一念が、とうに死んでいてもおかしくないはずの身体に最低限の活力を与えていたのである。

そんな中にただ一人、意気軒昂な者がいた。名を、高田正太郎という。

砲兵の生き残りだったか、行軍から落伍した歩兵であったか、素性は定かではない。

この正太郎という男、一風変わった特技があった。

どこからともなく、食い物を仕入れてくるのである。

餓えの極致に達して皆が自決を意識する頃になると、不意に姿を消す。そしてしばらくすると、おおい、食い物を手に入れてきたぞ、とホクホク顔で帰ってくるのだ。

米軍の糧食や現地人が主食にしているイモを両腕一杯に抱えて。

「俺は長男だからサ、みんなの世話をするのは慣れてる訳ヨ」

「弟が風邪引いたときにゃヨ、裏山に入って薬草を摘んだものだナァ」

「これは食える、これはダメ。みぃんな、自然と分かるのさネ」

いつもお喋りが絶えず、小隊長が機銃掃射にやられるまではよく叱られたものである。

けれども妙な勘の良さがあって、斥候として優秀であったし、何より例の特技のお陰で誰からも愛される存在であったという。

そういえば正太郎には不思議な力もあった――と常治さんは思い出す。

現地ゲリラが残した罠に掛かり、手指を飛ばしかけたときのこと。

左手の人差し指が、文字通り皮一枚でぶらんと繋がっていた。

声を出そうにも出せず、この有り様では軍医殿でも(もちろんとうに靖國であったが)繋げることは難しかろうと思われて、さりとて自ら切り落とすにも勇気が足りぬ。

常治さんは血まみれの手を腹の辺りで組んで、うずくまることしかできなかった。

「慌てない、慌てない」

現れたのは正太郎であった。ぶらんとした指をおおよそ元の位置に戻し、脚絆の端切れを巻き付けると両手で包み込んだ。これでよし、と。

何が良しなのか常治さんにはさっぱり分からなかったが、

――翌朝になると指が元通りにくっついていた。

だが、そんな正太郎の武運も尽きる日がやってくる。

最後に口に物を入れてから、何日何週間経ったか定かでなかった。

蛇も蛙も芋虫も、真の密林では姿を消すのだということを常治さん達は初めて知った。

腹と背中がくっつく、等と言えるうちはまだ余裕があるのだ。本当に飢えると、そんな感覚すらなくなってしまう。己が身体の真ん中辺りに虚空が穴を開けているようで、虚空なものだから頭が幾らものを考えてもそこから気力が漏れるし意思も伝わらない。

そういえば、正太郎の姿が見当たらなかった。いつものように食料調達かとも思ったがそれにしても長すぎた。

星のマークを付けたB‐24の定期便が上空を飛んでいく。

アッ飛行機だッと明るく指さすあの声を、もう何日も聞いていない気がした。

余りに姿を見せないものだから、ちょっと周囲を探してみようという話になった。

他の誰かが帰ってこなくとも、そんなことはしなかっただろう。けれども、正太郎は。

生きるか死ぬかぎりぎりの身体を引きずって、泥にまみれ草木の汁を浴びながら探す。

――名も知らぬ大木の根元で、一匹の狸が死んでいた。

艶のない毛皮に、あばらの浮いた胴。死骸の周りには、英字の書かれた糧食の包装と、掘り出したばかりのようなイモがごろごろと散らばっていた。

狸だろうが何だろうが、獣であり、肉である。死んでいようが腐っていようが、即座に皆の胃袋へ収まるところであったが、誰も死骸に手を出そうとしない。

誰もが、これは正太郎だ、と思ったからである。あいつ、狸だったのか、と。

先任として指揮を執っていた軍曹が、弔ってやろうや、と言った。

「一緒に日本へ帰ろうな。痛くしてすまんな」

軍曹はそう言って、狸の――否、正太郎の耳たぶを少しだけ切り取った。

それから折れた銃剣で穴を掘り、遺体を納め、土を被せ、糧食を供えた。

手を合わせながら、皆、我を忘れて泣いた。

このまま体力が尽きて死んでも構わぬというぐらいに、泣いた。

あの日の軍曹から手紙が届いたのは、数年経ってからのことである。

正太郎の御母堂に会った、と認めてあった。狸ではなく、人間であったと。

何と伝えたかは知らないが、切り取った耳たぶを手渡したそうだ。

すっかり干からびたそれを手のひらに載せるや、お母さんは指でそっと撫で、そして、確かに「正太郎はこの子らの身代わりに」と言って泣き崩れたという。

傍らには、正太郎にそっくりな顔をした子供らが並んでいた。

嗚呼、彼が守りたかったのはこの弟達だったのです、と文章は締め括られていた。

日露戦役における「軍隊狸」の話は有名であるが、大東亜戦争に狸が従軍したという話は寡聞にして知らないため、ここに記す次第である。

タヌキ――哺乳綱食肉目(ネコ目)イヌ科。

ベトナム北部、中国東部~東北部、モンゴル東部、ロシア南東部、サハリン、日本列島と周辺離島に自然分布する(国立環境研究所による)。

フィリピン諸島には、当時も今も狸は生息しない。

―了―

著者紹介

高野真 Makoto Koya

心スポ絶対行かない系関西人実話怪談作家。転勤族。みちのく暮らしを経て、最近東京に引っ越した。

海と乗り物とうまいものを愛する旅行好き。2020年『東北巡霊 怪の細道』でデビュー。

2022年『恐怖箱 呪禁百物語』より恐怖箱百式シリーズの執筆メンバーに加入。その他、主な共著に『青森怪談 弘前乃怪』など。。

好評既刊