❓❕【哲探進歩/てったんしんぽ】❕❓…5歩目(モチ丸呑みにはご用心)

🐾5歩目(モチ丸呑みにはご用心)🐾

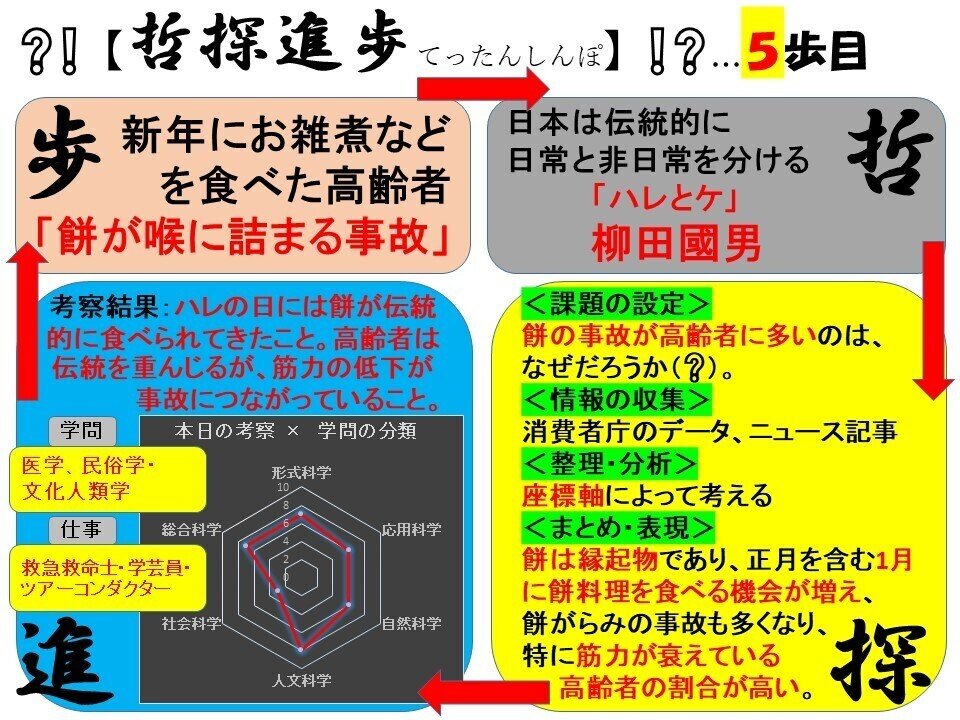

(「散歩」で気づきを得て、「探究+哲学」で考察を重ね、「進路」で学問・仕事と結びつける)

「散歩…気づきの土台・地面」

新年になると、そのまま焼いたり、雑煮に入れたりと、モチを食べる機会が増える。個人的には磯辺焼きがお気に入りである。磯辺焼きの甘さのある醤油味と、海苔の香ばしさが何とも言えない。ローソンストア100などだと、レジ前に磯辺焼きが売っていて、思わず買ってしまう。

「探究<課題の設定>…気づきの芽」

私の好きなモチの話はさて置き、新年はモチを食べる機会の多さに伴って、モチを喉に詰まらせる事故のニュースも多くなる。その事故は大抵、高齢者だが、それはなぜだろうか(❓)。

「探究<情報の収集>…(都合により非公開)」

まずは、実際に高齢者が多いのか、単なる印象ではなく、きちんとデータからそう言えるのか、データや新年のニュースをいくつか確認する必要があるだろう。

読売新聞オンラインで次のようなニュースが2022年1月1日夕方に配信されていた。「東京消防庁は1日、元日の午前0時から午後3時までに、東京都内で男女6人(88~100歳)が餅を喉に詰まらせて救急搬送され、このうち80歳代の女性2人が死亡したと発表した。」

消費者庁のデータによると、餅などを喉に詰まらせた死亡事故は、65歳以上が90%前後を占めている。また、死亡事故の約43%が1月に集中していることからも、やはり正月に高齢者の餅の事故が多いと言えるだろう。正月の餅料理の定番は、雑煮であるが、きな粉餅や磯辺焼きもあるし、お汁粉もある。おでんも冬の定番で、餅巾着がある。また雑煮は三が日が中心かもしれないが、一月中頃の鏡開きで、餅を食べる機会は減らないので、やはり正月を含む一月の事故の多さを裏づけている。

「哲学…(都合により非公開)」

民俗学者として有名な柳田國男は、日本の伝統的な節目の概念として「ハレとケ」というものの存在に光を当てた。「ハレ」は非日常を示す概念で、年中行事や祭りなどの特別な出来事である。これに対して「ケ」は日常を示す概念で、普段の生活のことである。そして「ハレ」の日には、特別なものを食べるようになり、中でも正月には、餅に歳神様が宿るという信仰から縁起の良い餅を食べて一年の無病息災を願う食文化が形成されたと考えられている。

「探究<整理・分析>…(都合により非公開)」

餅料理の事故と年齢の関係については、「座標軸」を使って考える。横軸を「年齢」とし、縦軸には「筋力」と「ハレの日に餅を食べる頻度」を設定する。高齢になってくると身体の様々な部分が弱くなってくる。その弱くなる部分の一つが「筋力」だろう。そして喉あたりの筋肉が弱くなるとモチをのみこむ力が不足して、詰まってしまうと考えられる。これに対し、伝統を大切に考えてハレの日に餅を食べる頻度は、年齢と共に高まっていくのが一般的であろう。そして座標軸によって、高齢になればなるほど事故リスクが高まることを読み取ることができる。

「探究<まとめ・表現>…気づきの花」

ここまでの考察で、正月を含む1月は餅料理を食べる機会が増え、餅がらみの事故も多くなり、特に高齢者の割合が高いことが分かった。高齢者は伝統を重んじる傾向があり、ハレの日の三が日は餅料理を食べるものだという意識が強く、若い人に比べ餅を積極的に食べるため、分母が大きくなり事故が多くなると考えられる。また、おそらく伝統的な食べ方の一つだと思うのだが、モチを棒状にし、先端に少しだけ醤油をつけて丸呑みするという食べ方がある。この食べ方はお爺さんなどが好んでしている記憶があるが、明らかに危険な食べ方である。しかし昔から続けているものだという理由で、それをやめられないのも伝統を重んじるが故であると考えると複雑な心境である。

またFNNプライムオンラインでは、次のような記事が2021年12月29日に配信されていた。「(鹿児島市消防局・救急救命士、金田僚さん)「喉を押さえるサインをしたり喉をかきむしったりするサインがあるのでそれを見たら物が詰まったと判断してください」金田さんは、まずは窒息のサインを見逃さず早めに気づくことが大切だと言います。その上で、せきができる場合は大きなせきをするように促します。それでも詰まっている時は、直ちに次の2つの方法を行います。1つ目は背中をたたく「背部叩打法(はいぶこうだほう)」です。金田さん「肩甲骨と肩甲骨の間を強くたたいてください。たたく時は手の付け根を背中に強く当ててください」手の付け根で相手の肩甲骨の間を数回たたきます。ちゅうちょせずに力強くたたくのがポイントです。2つ目は「腹部突き上げ法」です。金田さん「みぞおちとへその間に自分の拳を作って当て、もう片方の手を添えて斜め上に突き上げます」後ろから抱えるように腕を回して相手のおなかを圧迫するように引き上げます。どちらの方法も立っていても座っていても可能で、餅などが取れるまで2つの方法を複数回ずつ交互に繰り返します。金田さんはこれらを行うとともに、周囲の人などに依頼して即座に119番してほしいと話します。」

高齢者の筋力が衰えていくことは避けらないが、高齢を理由に食べ物に制限をかけてしまうのも、食の楽しみを奪っているようで可哀そうである。そこで、いざというときの対処法を、多くの人が理解しておくことが大切だろう。

「進路…気づきの果実」

今回の考察によって、日本では正月になると、ハレの日ということで餅料理が伝統的に食べられてきたこと、そしてその食文化を踏襲する傾向にある高齢者は、筋力の低下も関係し、餅を喉に詰まらせる死亡事故が起こる割合が高いことが明らかになった。ここから、学問の一例として「民俗学、文化人類学、医学」など、仕事の一例として「ツアーコンダクター、学芸員、救急救命士」などが連想される。

ちなみに「ガマ美(昨日の考察で、一応、命名)」は、新年を迎えて寒さが増していても、食いしん坊なのでコオロギだけでは飽き足らず、人工餌(爬虫類用なのだが)も積極的に食べている。その人工餌は水につけると非常に「モチモチ」とした状態になる。これを「ガマ美」は美味しそうに食べる。しかし、あまりに「モチモチ」なので、飲み込むのが大変そうなときがある。何度も口を開き、喉の辺りを大きく動かして頑張って飲み込む姿を見ていると、新年に起こりがちな餅の事故を連想してしまった。ただ、まだ高齢者ではないと思われるので、事故には至っていない。

#探究学習がすき #シンキングツール #哲学

#民俗学 #文化人類学 #医学

#柳田國男 #ハレとケ #餅料理

#ツアーコンダクター #学芸員 #救急救命士

#我が家のペット自慢

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?