建築好きなら読んでおきたい『月刊たくさんのふしぎ』10+3選【住まい・生活編】

福音館書店からでてる『月刊たくさんのふしぎ』は、1985年4月創刊。対象年齢が小学校3年生からとありながら、その内容の濃さとヘンタイさ加減が異常で甘く見るとヤケドします。

「ふしぎ」を知ると世界がかわる!

自然や環境、人間の生活・歴史・文化から、数学・哲学まで。あらゆるふしぎを小学生向きにお届けする科学雑誌「たくさんのふしぎ」。第一線で活躍する研究者や専門家が、世界にあふれるふしぎを、子どもたちが自ら感じ、考え、理解していけるよう導いていきます。

(福音館書店HP)

この前も『月刊たくさんのふしぎ』2017年9月号、森田真生「アリになった数学者」が何かと話題になりました。早々に単行本化も決定したようです。

さて、そんな『月刊たくさんのふしぎ』。当然、建築についてもこれまでたくさん取り上げられてきました。そこで、「建築好きなら読んでおきたい『月刊たくさんのふしぎ』10選」みたいなのを書いてみようと思い立ったわけです。

でも、どれにしようかと選定しはじめると、10選に絞りきれない!

ということで、今回は『月刊たくさんのふしぎ』のうち、特に【住まい・生活編】と題して、独断と偏見による10選をご紹介したいと思います。

それでは【住まい・生活編】10選をどうぞ!

1

「すてきに へんな家」タイガー立石

(1988年9月号・第42号)

あの伝説の画家・タイガー立石が古今東西のステキかつヘンな家を紹介します。黒川紀章や相田武文、石山修武、さらには客家土楼やフィンスタリン、シュタイナーなどなど、これを読む小学生はなんて幸せ者なんだ!と悶える内容。「へんでもすてきなら・・・それはきみの家!」

2

「土の家」小松義夫

(2009年10月号・第295号)

世界各地の住まいを撮影して旅する写真家・小松義夫が、シリア、ガーナ、ルーマニア、マダガスカル、イエメンなどなど世界各地の「土の家」のデザインや施工方法、生活文化などを紹介します。今また土や左官が再評価されるなか、土の家の魅力と多様さを知るには最適!

3

「家をせおって歩く」村上慧

(2016年3月号・第372号)

これは最大限の賛辞として頭のオカシイ企画。アーティストの村上慧が発砲スチロールでできた家を、タイトル通りせおって歩き旅をする。家の作り方から持ち物、土地(その日に寝る場所)の探し方などなどを説明。間取り図(=周辺地図)やその土地の建物を描くという行為も面白い。巻末には「家」のペーパーキット付き(笑)

4

「やねばぼくらのひるねするばしょ」小野かおる

(1989年5月号・第50号)

画家・小野かおるがノラネコを狂言回しにして、世界各地のさまざまな屋根とその造られ方を紹介。屋根の魅力を存分に語ります。西洋と東洋の家の建て方を上下二段で対比的に描いたり、屋根材料と仕上がりを対応させてカタログ的に描いたりといった教育的な工夫がこれまた良い。

5

「古くて新しい椅子」中嶋浩郎

(1997年2月号・第143号)

サブタイトルは「イタリアの家具のしゅうりの話」。中嶋さんは文、絵はフィレンツェ生まれのイラストレーター、パオラ・ボルドリーニさん。主人公マルコのために、古い椅子を修理。その過程にかかわる職人や、具体的な修理方法を分かりやすく説明することで、古いものを新しくして使っていく文化の厚みに触れることができる逸品。

6

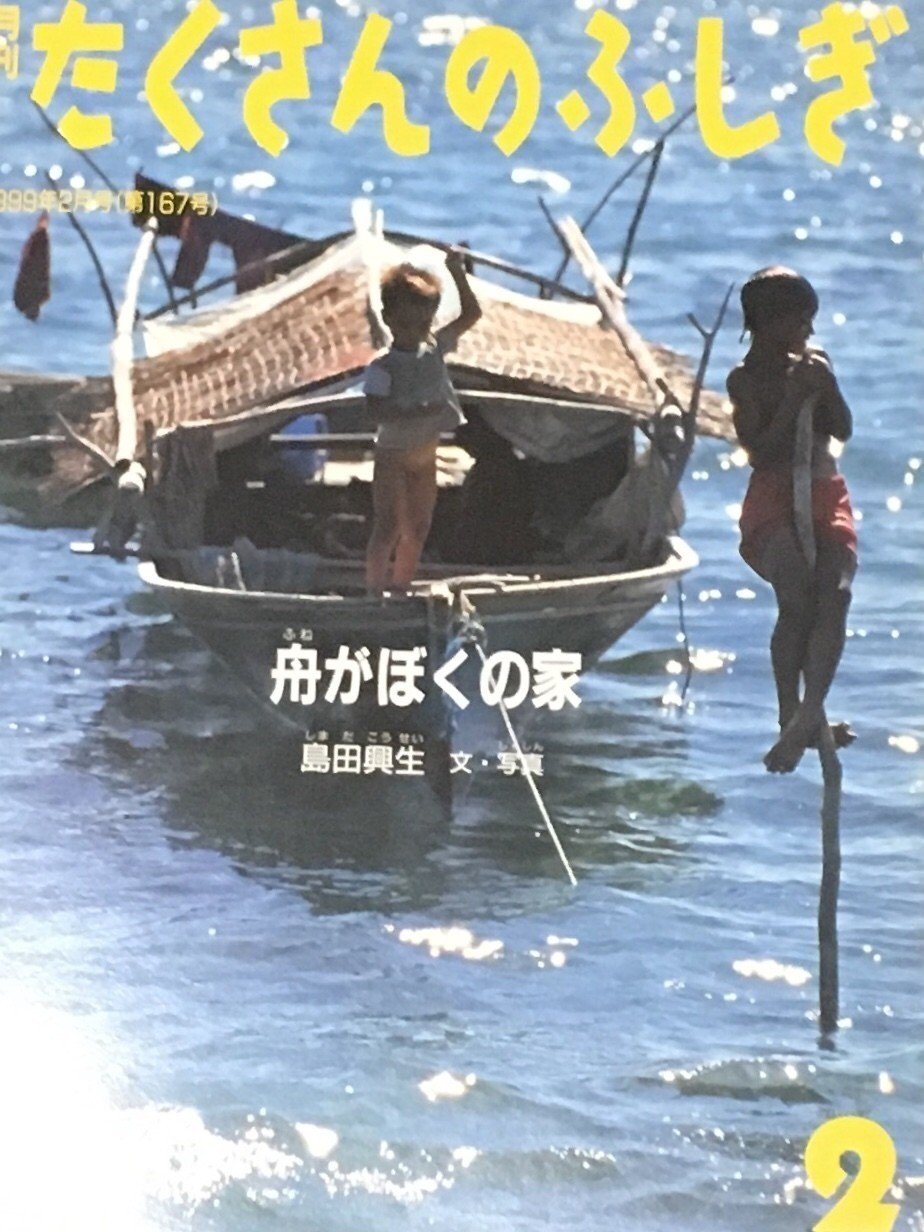

「舟がぼくの家」島田興生

(1999年2月号・第167号)

フォトジャーナリストの島田興生がフィリピンとマレーシアの国境、スールー海を舞台に海の上で暮らす「家舟」のアルビリンさん一家を紹介します。一家は6人家族。子どもたちは学校へ行かず、一日中、海で親の手伝いをしたり遊んだりしています。そんな生活スタイルがどのような背景・理由で成り立っているのかを知れる一冊。

7

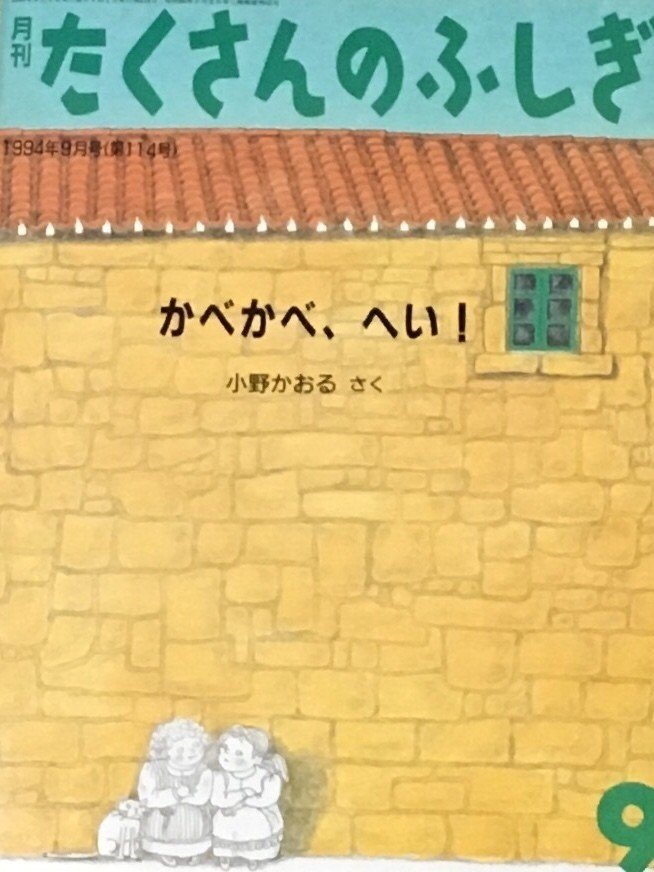

「かべかべ、へい!」小野かおる

(1994年9月号・第114号)

さきに紹介した「やねばぼくらのひるねするばしょ」の小野かおる作。「かべってなんだ」という問いをもとに、倭名抄の昔(千年前)から現在まで、住まいから神殿、ベルリンの壁や万里の長城まで旅します。つくるべき壁、こわすべき壁、いろんな壁があることを知ると、まちのあんな壁やこんな壁がもつ意味をいろいろ考えてみたくなります。

8

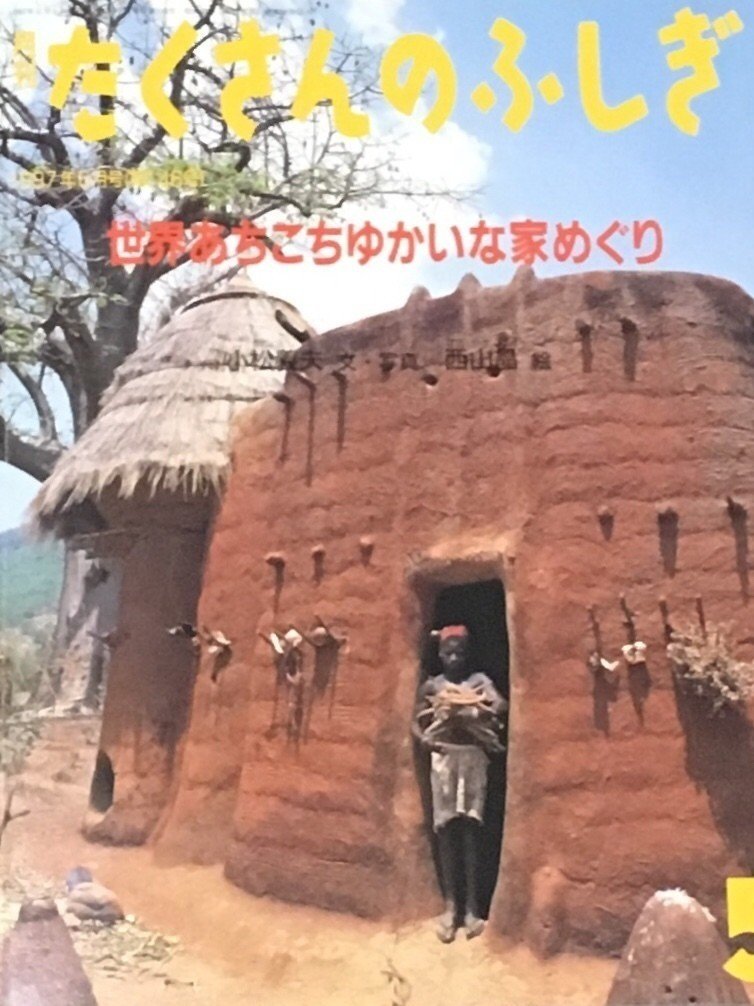

「世界あちこちゆかいな家めぐり」小松義夫

(1997年5月号・第146号)

こちらもさきに紹介した「土の家」と同じ写真家・小松義夫によるタイトルどおり「世界あちこちゆかいな家めぐり」という内容。モンゴル、中国、インドネシア、インド、ルーマニア、チュニジア、スペイン、ボリビアなどなどを巡る。写真だけでなく、暮らしぶりがよくわかるイラストが魅力的な一冊。

9

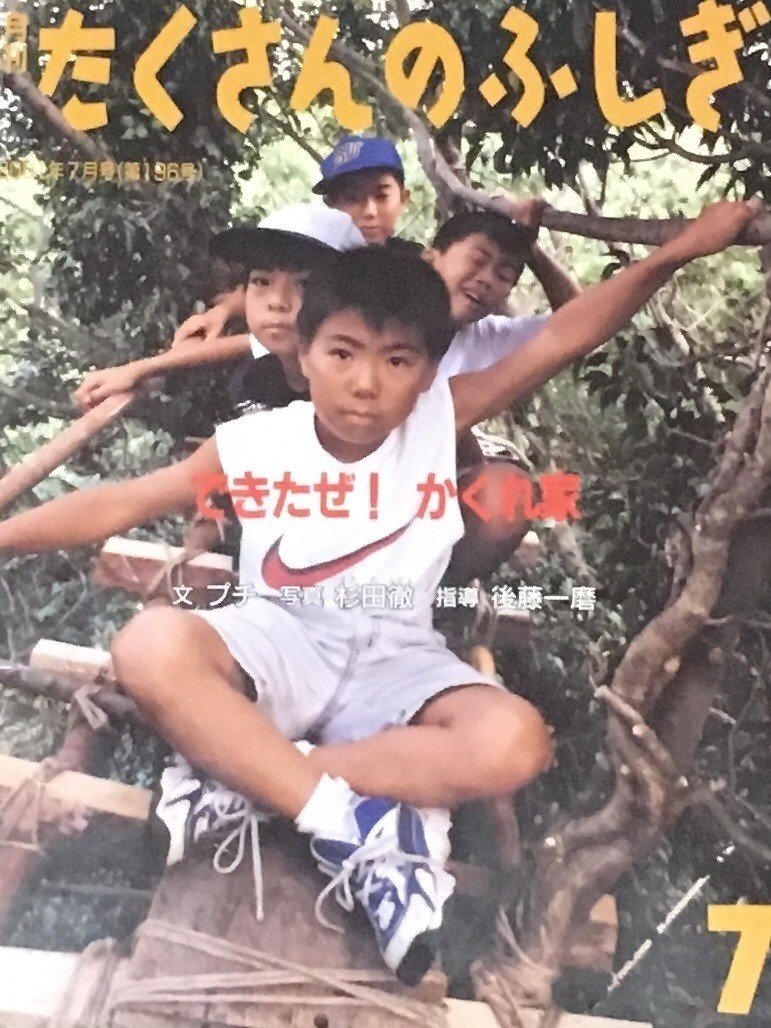

「できたぜ!かくれ家」杉田徹

(2001年7月号・第196号)

写真家・杉田徹が犬のプチを語り手として、草や木でつくる「かくれ家」の建設をレポートする。杉田さん後藤さんという二人の大人が導き、子ども4人たちがセルフビルドを体験。工程・用いる素材、作業方法が写真入りで細かく説明されているので、自分でも作ってみることが可能なくらい。「かくれ家」をつくる人間の欲望を不思議がるプチがいい。

10

「トイレのおかげ」森枝雄司

(1996年12月号・第141号)

ブックデザイナーの森枝雄司が世界各地のトイレとそれにまつわる文化、さらには飛行機や宇宙船のトイレの仕組みなどについて分かりやすく楽しく解説。絵はイラストレーター・はらさんぺい。うんこしてる人形の秘密や、うんこの処理方法のさまざまを知ることで、水洗トイレ至上主義から解放される一冊。

以上、10選でした。あと、この他にも番外編として、動物がつくる住まいに着目した「ニワシドリ あずまやを作るふしぎな鳥」(2008年3月号・第276号)も面白く、さらには未刊ですが、ある家具から別の家具へと変形する「変身する家具 寒い国のくらし」(2018年12月号・第405号)が今から楽しみです!

ということで、また日を改めて「建築好きなら読んでおきたい『月刊たくさんのふしぎ』10選【建築・都市編】」もご紹介したいと思います。出羽出羽!

【追記:2018年11月20日】

あたらしく住まい・生活に関する最新刊が出版されましたので、「軽微な変更」の範囲内ということで追記いたします。

11

「スウェーデンの変身する家具」深井せつ子

(2018年12月号・第405号)

スウェーデンの森の中にある小さな住まい。そこには小さな空間を有効に活用するための「変身する家具」がたくさんあります。置物台がテーブルに、ベンチはベッドに。そんな仕掛けの背後には北欧の厳しい自然環境のなかで生きていく暮らしの知恵がある。自然環境と住まいと生きることの関係をやわらかな筆致で教えてくれる一冊です。

【追記:2018年11月20日】

あたらしく住まい・生活に関する最新刊が出版されましたので、「軽微な変更」の範囲内ということで追記いたします。

12

「家をかざる」小松義夫

(2019年4月号・第409号)

たくさんのふしぎ常連の写真家・小松義夫の新作。世界各地の住宅をめぐりながら、そこで撮りためた「飾られた家」の数々。建物の外や中にユニークな模様や絵が描かれた住まいをたくさん見てきた小松氏。飾りつけなくても住むことができるのに、人はなぜ家を飾るのか。美しい写真だけでなく、家のつくりがわかる図解や、模様の描き方なども細々と解説されていて楽しい一冊。「飾らなくても住むことができる」という考えがひっくり返ります。

13

「線と管のない家」森枝卓士・吉田全作・中村好文

(2020年3月号・第420号)

「線」とは電線、「管」とは水道管とガス管のこと。いわゆるインフラフリー住宅を建てるプロセスとその仕組みを、写真や中村好文のスケッチを交えながら教えてくれます。なぜインフラフリーなのか。どうやってそれを実現するのかを学べる珠玉の一冊。なによりも、出来上がった住宅がやっぱり、かわいい。

ちなみに、2020年度の刊行予定ラインナップには、住まいも建築や都市もとりあげられていませんが、とはいえ全ての「ふしぎ」は建築へつながります。ひきつづき、月刊『たくさんのふしぎ』に期待です!

(おわり)

この記事が参加している募集

サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。