成果を最大化する「優先順位の決め方」

せっかくいいアイデアが出たのに、アイデアの絞り込みができない。

そんなことを経験したことはありませんか?

家族とのレジャー計画、新規事業の企画、業務改善案など良いアイデアがでても、うまく絞り切れないと何の成果も出ないのでもったいないですよね。

かといって、直感だけで決めていいのだろうか?会社では「どうせ、いつも上の人が決めるんでしょ」という冷めた気持ちのまま突き進んでもいいのだろうか?

そんな、やきもきとした気持ちのあなた向けに、アイデアを絞り込んで意思決定する上でのポイントをご紹介します。

※今回の投稿は、スクーというネット番組でご披露した内容のダイジェストレポートになります。番組では、お笑い芸人のゾフィーさんと一緒に問題解決にあたっていく形式で進めました。

ベースにあるお題は、『実際に渋谷に存在し、将来のJリーグ入りを目指すサッカーチームの集客アイデアを絞り込む』というものでした。

1.思考をシンプルに

僕は普段、「思考の整理家」という肩書で、混乱した頭を解きほぐし、人や企業の可能性を最大限引き出す研修、コンサル、コーチングなどを主業務にしています。

いわば、大量のアイデアや情報を整理して行動をサポートする仕事というわけです。今回、何かのお役に立てば幸いです。

2.アイデアを絞り込む手順

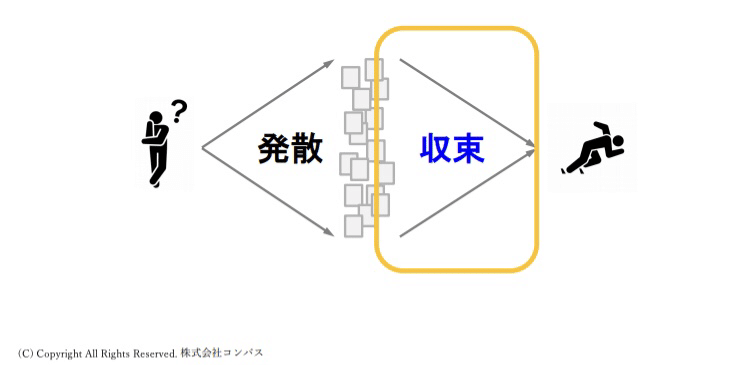

今回お伝えする内容は、「収束」です。収束とは、アイデアを絞り込むプロセスのことを言います。

注意点は、アイデアを出す「発散」と絞り込む「収束」を切り分けて行うことです。せっかく良いアイデアを出しても、「それは無理だろう」というネガティブな意見や「はい、そのアイデアで決まり!」など畳みかけるように湧き出てくる”収束の声”(ノイズ)に邪魔をされないでください。

発散は発散、収束は収束で切り分けて、使えるアイデアづくり(絞り込みまで)を行っていきます。

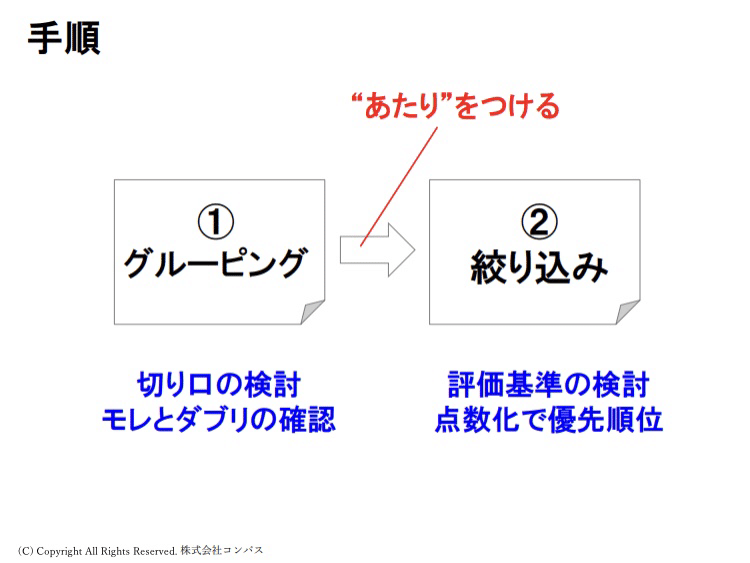

さて、手順を見ておきましょう。シンプルに言うと、2ステップです。

数あるアイデアの中からいきなり一つだけ”一本釣り”をすることは難しいものです。アイデア100個の中から、ベストなアイデアは簡単に見い出せないでしょう。見い出せても、単なる山勘に頼っていては心細いものです。

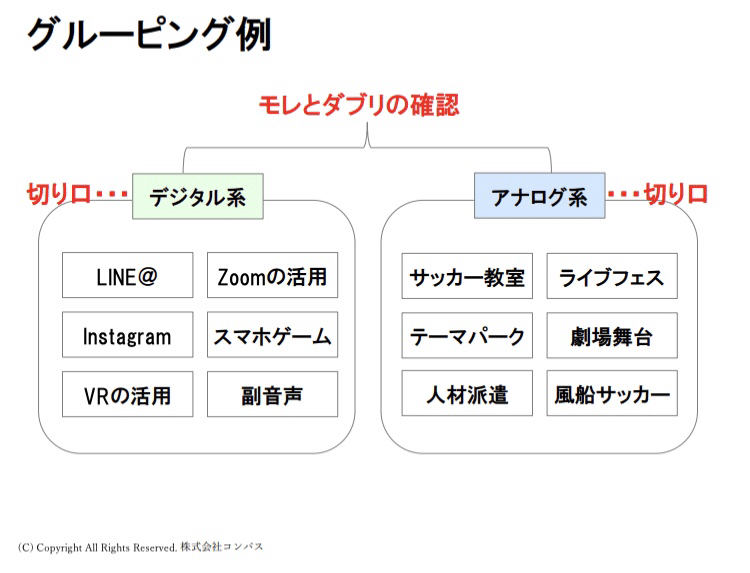

そこで、「グルーピング」を行います。ゴミの分別でも可燃ごみと不燃ごみのように切り口が明確のため整理ができています。これと同じで「切り口」を明確にしてグルーピングを通じた仕分けを行うこと。

そこにモレとダブリが無いかのチェックも行っていきましょう。モレとは不足をあらわし、ダブリとは重複をあらわします。ありがちな例としては、ダブリの発生です。たとえば「デジタル系」と「IT系」という言葉づかいでは意味的にダブりますよね。ダブリは見直しをすれば防げますので、ぜひ注意してください。

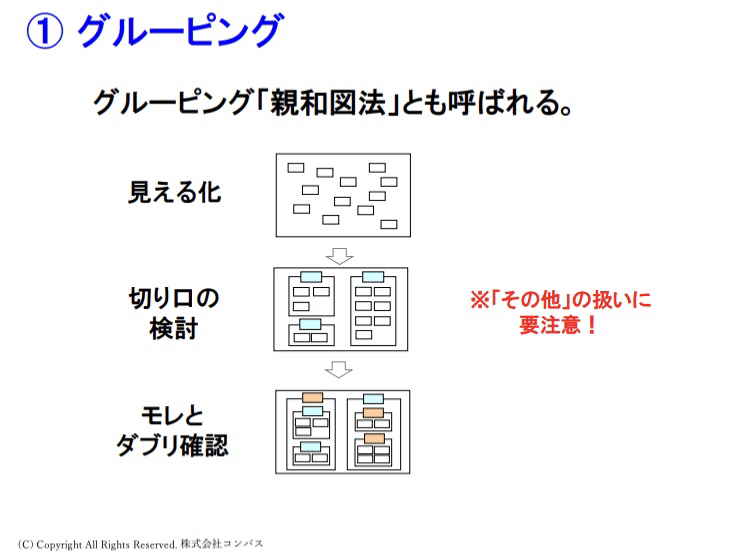

3.STEP1) グルーピング

では、「グルーピング」の注意点からご紹介していきます。

ポイントはいきなり、グルーピングするのではなく、紙や画面、ホワイトボードなどで「見える化」しておくことです。頭の中だけで処理しようと思っても堂々巡りの可能性があるため、いったん頭の中身を外に吐き出します。

吐き出した瞬間に、目の前にある情報は冷静に客観視できますので、見える化することが鉄則です。そこから、先ほどお話した要領で「切り口」を考え、分類分けをしていきます。

ただし、「その他」の扱いには注意です。判断がつかないからと、何でも「その他」に入れると、「その他」だけが膨れ上がり、何のための切り口だったのか意味をなさなくなってしまうからです。

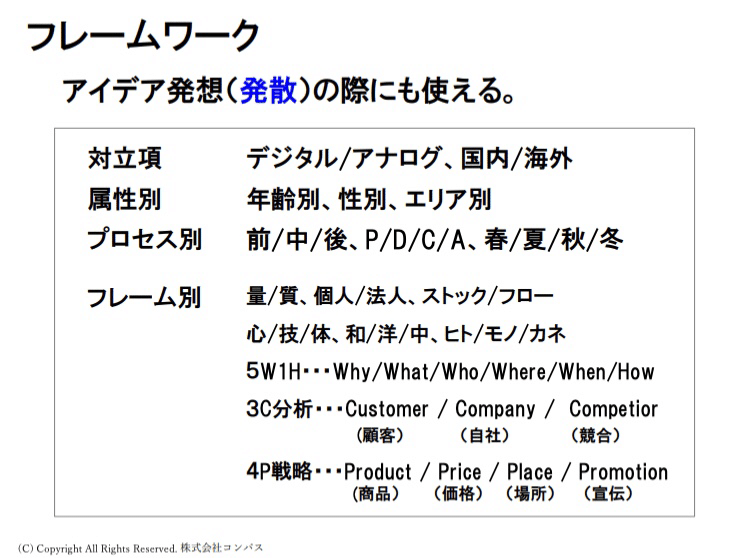

「切り口」がそもそも思いつかないという場合もあることでしょう。

切り口は、主に2つの手順があります。

①アイデアの整理後、切り口に名前をつける

②切り口を先に明確にしてから、整理する

スライドの事例では、「デジタル系」と「アナログ系」としたように、切り口にネーミングをつけて(このことをラベルという)、他人が見ても分かりやすくします。

先にラベルを考えてから整理するのか、整理してから後でラベルをつけるのか、いずれかやりやすい手順で行ってください。

こだわるポイントは、ラベルにつける名前です。「〇〇系」という言葉でまとめるとやりやすいでしょう。注意点は、長すぎるネーミングを避けることです。例えば、「デジタル系」とせず、「スマホのアプリをつかったゲーム系」とすると、ラベルとしては具体的すぎるため、全体を包括するグルーピングが難しくなってしまいます。(もちろん、目的や議題による)

なお、世の中には先人たちが、情報の整理をしやすくするための思考の整理パターン(通称:フレームワーク)をつくってくれています。これを活用して切り口をつくっていくと短時間でグルーピングも可能になります。

ちなみに、このスライドにあるフレームワークは、僕が実際に使う整理の切り口の9割が織り込まれています。

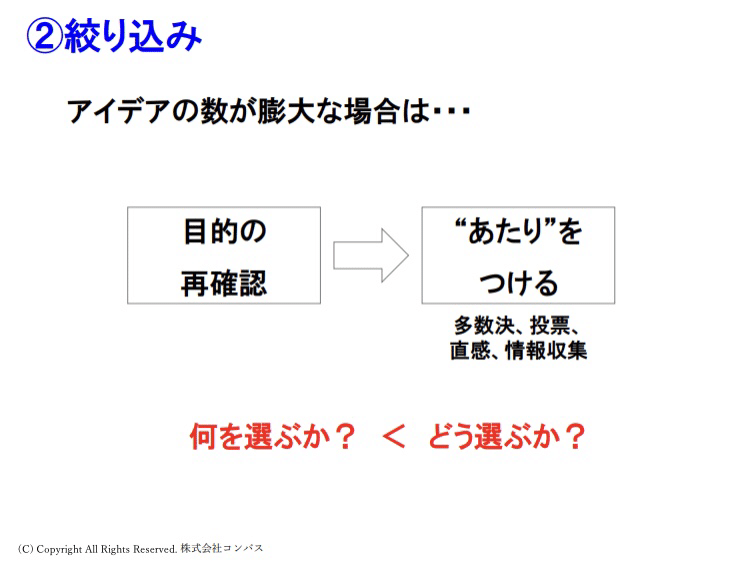

4.STEP2)絞り込み

グルーピングしただけでは、整理しただけでアイデアの数はそのままです。もし100個のアイデアだとすれば、いくらグルーピングされても、ここから1個に絞り込むことは難しいでしょう。

そこで、これはどうかな?という代表的なアイデアに”あたり”をつけていきます。

そもそも、何のためのアイデアか?の目的を確認し、目的に合致しないものは真っ先に切り口ごと捨てます。さらに、多数決や投票、直感に加え情報収集で精度を高めながらふるいにかけていきます。

この段階では”ざっくり”と絞るだけですので、大きな方向性で捨てる切り口を先にあぶりだします。

何を残すか? < 何を捨てるか?

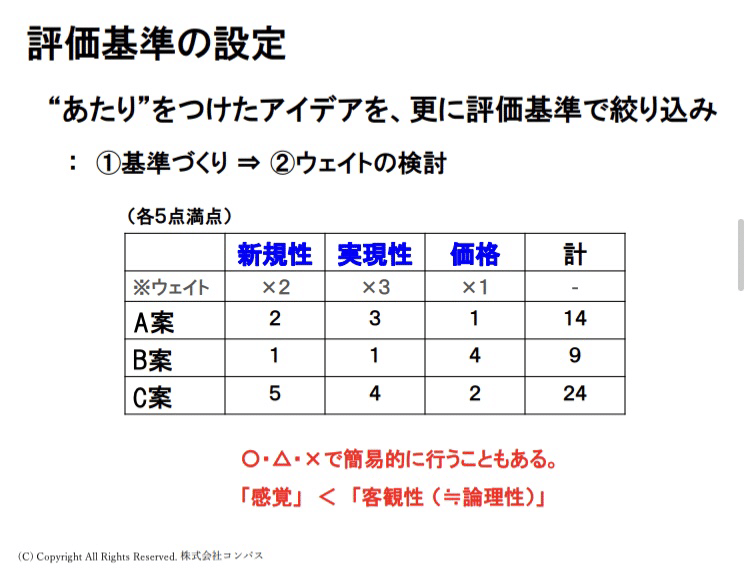

ざっくりと、”あたり”をつけた後は、より具体的に精査して絞り込みます。

ここで大切なポイントです。

それは、何が良いアイデアかが気になって仕方がないとは思いますが、その前に「どんな基準で選ぶか?」を重視して欲しいのです。つまり「決め方を先に決める」ということです。

なぜなら基準の置き方一つで、アイデア絞り込みの精度が変わってくるからです。

※実際にはスライドにある方法以外にも、アイデアの絞り込みの方法論は複数存在します。今回は、一番分かりやすくシンプルな方法のみご紹介します。

表をご覧ください。縦軸にアイデアを、横軸に評価基準を青字で示しました。ここでは、「新規性」「実現性」「発展性」というベスト3に絞ってご紹介しています。

実際は、「効果度」と「実現度」の2つで評価するケースが多いです。また「緊急度」と「重要度」、あるいは「ヒト・モノ・カネ」の観点や「自社の視点、競合の視点、顧客の視点」など複数の評価基準を多面的に検討していきます。

次に、各基準に対してウェイトをつけます(重みづけ)。すべての基準項目が同列ではないからです。新規性より実現性を重視しよう!ということであれば、新規性は「×2」・実現性は「×3」とします。

その上で「実際に点数化した評価」に乗じます。例えば、新規性を5段階評価で2点とするなら、重みである「×2」をし、「4点」と評します。こうして、重みをつけることで基準の精度を高めていきます。

また点数づけの場合は、100点満点や10点満点でも構いませんが、あまり細かすぎると逆に評価が難しくなります。

話は戻って、評価基準も3つではなく、10個以上欲しいなどとよく言われます。しかし、たとえば30個の評価基準をつくっても、それで絞り込みができるのでしょうか?

私は、ざっくりと絞り込みをしたうえで、最後は絞ったアイデアを試しながら、そのアイデアの可否を最終判断するため、いったんアイデア評価基準は「ベスト3」に絞ってくださいと提唱しています。

人間が一瞬にして脳内で情報処理しやすいのが3つの情報までという”3の法則”を、ここでは採用しています。

5.絞り込みのためのお作法

ここまで、①グルーピング、②絞り込みを「見える化」し、「切り口」を考え、「評価基準」を先に決めておき、絞り込みましょうとお話してきました。

体系立てて話している風ですが、あなたも無意識のうちに、似たようなことは既に経験してきたかもわかりませんね。

ただ、実際にはこれでもうまくいかないことも起きます。

例えば、「点数化しても同点になった場合どうするのか問題」があります。

これは、同点になったアイデアをメリット/デメリットで情報を集めながら更に比較を進めていくのですが・・・

いくら議論しても、情報を集めてもパーフェクトな答えに基づいて判断を下すことは不可能です。

なぜなら、最後はやってみないと分からないからです。

そこで、小さなコストで短期間だけ負荷をかけずにテスト検証をして、真の正解を、やりながら探っていくというスタンスに切り替えて言って欲しいものです。

言い換えれば、正解ばかりをはじめから求めすぎずに、自分や他人も共有できる”納得解”を大切にしましょうということです。

正解より納得解を大切にする

完璧な客観性や論理など存在しません。そこに人間が介在する限り、どこかで直感も入ってくる現実を忘れてはいけないでしょう。

※直感 = 自分の経験や知識に基づき瞬時に出てくる意見

では、結局、絞り込みのためには何が必要なのか?というお話なのですが・・・

自分を信じ、捨てる勇気を持つ「覚悟」がモノを言います。

このコロナ禍にあって、専門家や政治家・官僚など頭がいい人たちが複数のアイデアを出してきました。それでも、いつも批判を恐れるあまり、そして完璧を求めすぎるあまり、中途半端な選択が続き、結果として苦しめられてきた人や企業を決して忘れてはいけません。

「覚悟」が人の命を救い、経済を守ることにもつながるのですから。

覚悟をもって選択肢を最後は捨てること、でも走りながら仮説検証を繰り返して緻密に軌道修正を行い、”真の正解”を突き止めること。

ここに尽きるのではないでしょうか?

何やら、最後は精神論になってしまいましたが、精神論と方法論の二刀流でより良いアイデアを選択してみてくださいね。

あなたの意思決定の成果を祈念しています。

今回のお題に正解は存在しません。僕なりの一見解にすぎないのです。

あくまでも正解は自分仕様にカスタマイズして、あなた自身のモデルで築いてみてください。

今回のお話が、何かの参考になれば幸いです。

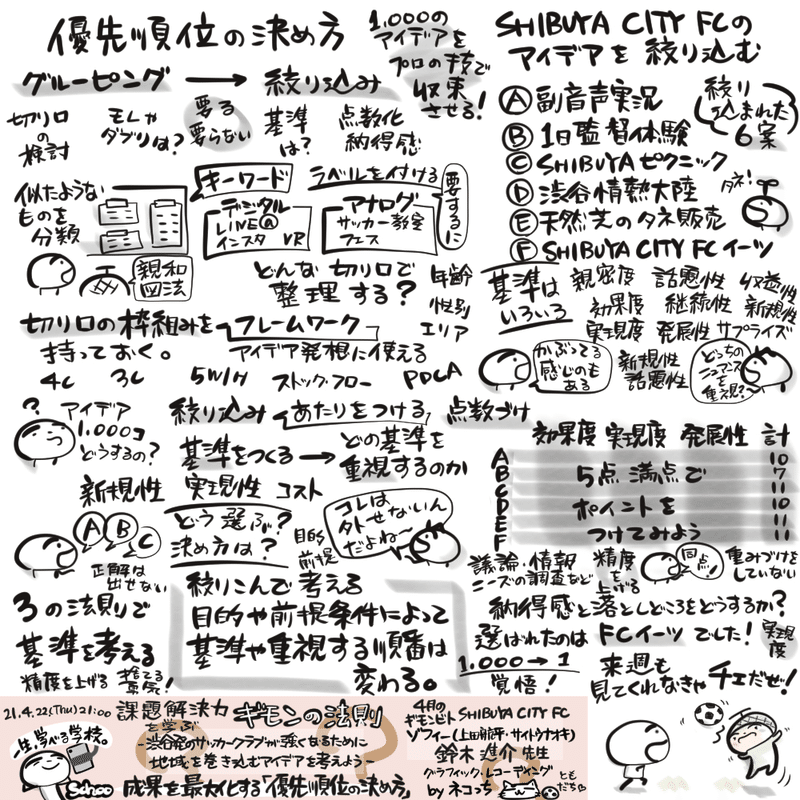

なお、今回、お話した内容は以下のグラフィックレコーディングでも整理しております(「ネコっちさん」が整理してくれました!)。ぜひご参考にしてください。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

著者・思考の整理家 鈴木 進介

フォローしてくれたらモチベーション上がります! ◆YouTube http://www.youtube.com/user/suzukishinsueTV ◆メルマガ https://www.suzukishinsuke.com/sns/