歩行中の脛骨大腿関節運動量に基づいた、変形性膝関節症者の4つの分類

📖 文献情報 と 抄録和訳

変形性膝関節症患者の歩行時の脛骨大腿関節運動量に基づくサブグループ分け-探索的かつ動的なラジオステレオメトリック研究

Petersen ET, Rytter S, Koppens D, Dalsgaard J, Hansen TB, Larsen NE, Andersen MS, Stilling M. Patients with knee osteoarthritis can be divided into subgroups based on tibiofemoral joint kinematics of gait - an exploratory and dynamic radiostereometric study. Osteoarthritis Cartilage. 2022 Feb;30(2):249-259.

🔗 DOI, PubMed, Google Scholar

[背景・目的] 進行した変形性膝関節症(KOA)の患者は、症状を軽減するために歩行パターンを変更することが多い。治療法を改善するためには、基礎となるパスメカニクスを理解し、KOAの表現型を明らかにすることが重要である。我々は、膝関節の運動特性が均質なサブグループを特定するために、KOA患者における運動特性を調査した。

[方法] 膝関節全置換術を予定している症候性KOA患者66名と、年齢をマッチさせた無症状、非関節炎膝の健康なボランティア15名を対象とした。k-meansクラスタリングにより、dynamic radiostereometry(レントゲン撮影をトレッドミル歩行中に行う)で評価した脛骨大腿関節運動量に基づき患者をサブグループに分けた。

✅ 図1. トレッドミルのセットアップ。

膝靭帯病変やKOAスコアなどの臨床的特徴は、MRIとX線写真によってそれぞれ評価された。

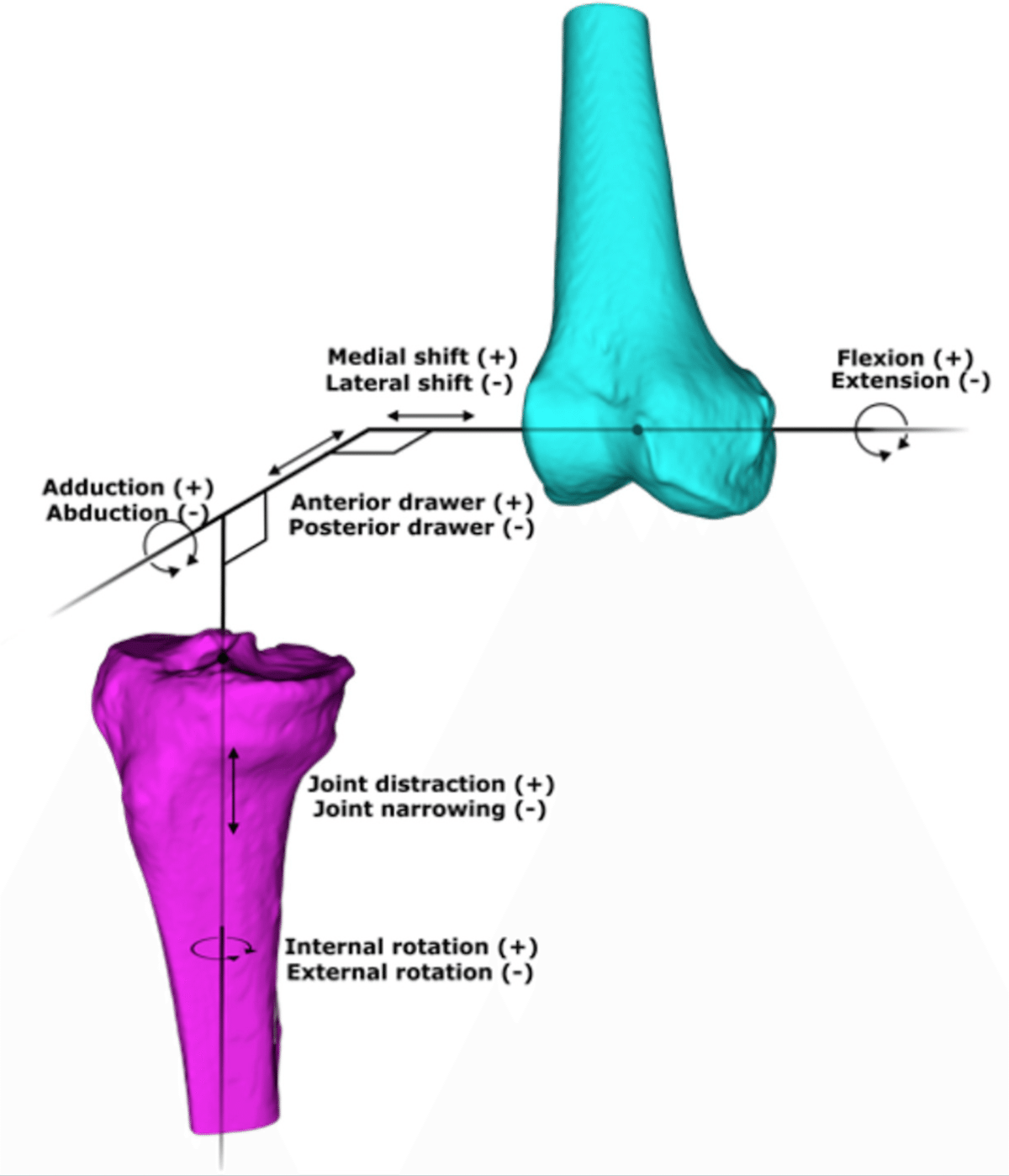

✅ 図2. 大腿骨と脛骨をそれぞれ関連して考慮した運動学的姿勢評価に用いた膝関節座標系を示す図

[結果] 臨床的特徴によって支持される4つのクラスターが確認された。

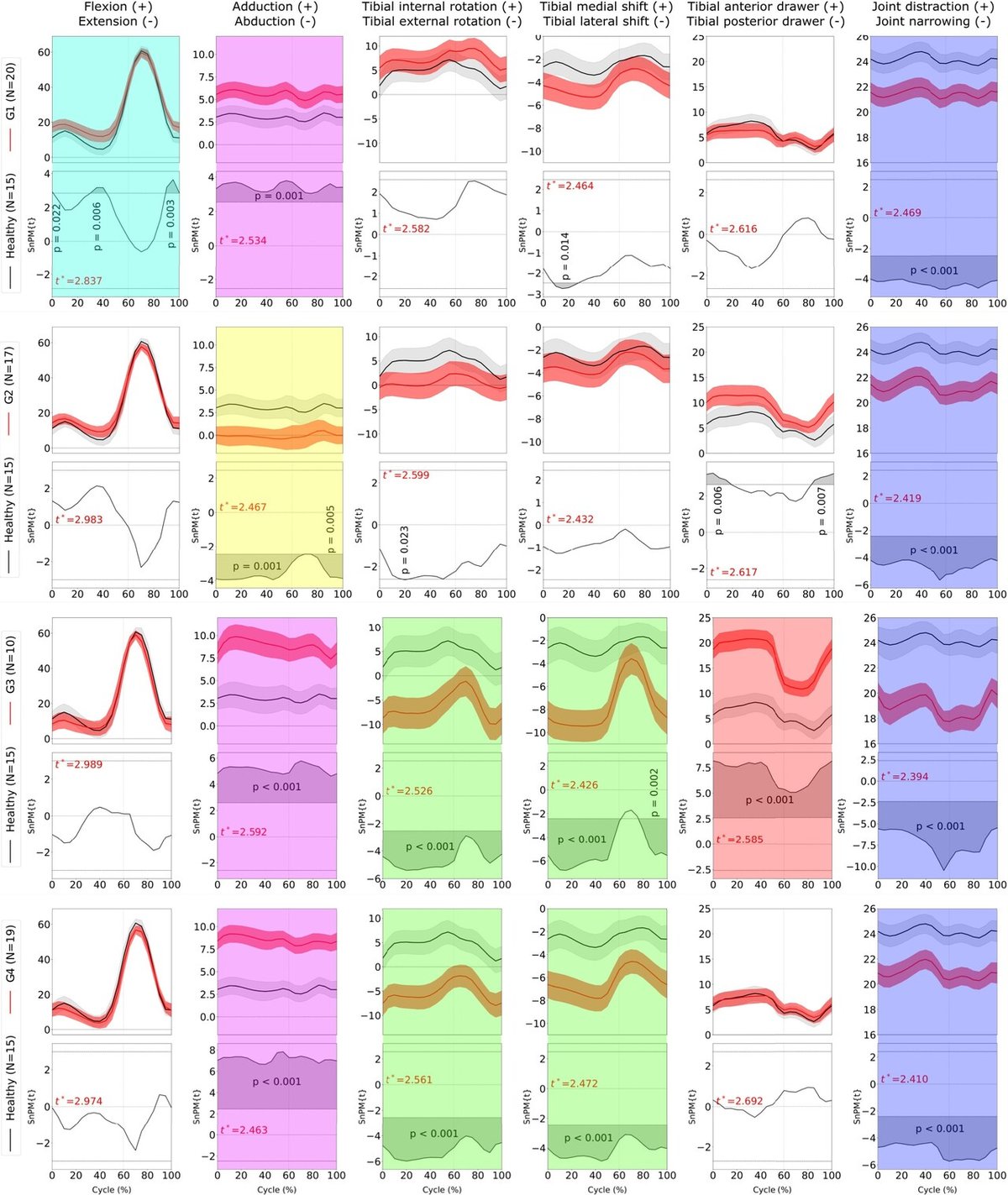

✅ 図3. 各クラスタにおけるすべての運動学的パラメータ(屈曲/伸展、内転/外転、脛骨内旋/外旋、脛骨内側/外側移動、脛骨前方/後方引き出し、関節牽引/狭窄)の統計的パラメトリックマッピングを健常対照群との対比で示した。

✅ 臨床的特徴によって支持される4つのクラスター

■ G1 - 屈曲群(n=20):このサブグループでは、健常者グループと比較して、膝の曲げ伸ばしに違いがあることが明らかになった。初期接触、立脚終期、遊脚終期で膝関節の屈曲が大きくなっていることが確認された。また、全歩行サイクルにおいて、健常者よりも内転と関節の狭窄が大きかった。臨床的特徴から、このサブグループは主に内側脛骨大腿骨変形性関節症の症例で構成されていることがわかった。他のサブグループとの関連では、このグループは、前方グループ(負荷反応と初期遊脚相)および外旋グループ(遊脚相)よりも大きな屈曲角を示した。さらに、このサブグループは、どのグループよりも大きな内旋を示した。

■ G2-外転群(n=17):このサブグループは、健常者よりも外転が大きいことを示す唯一のサブグループであった。これは歩行周期全体を通して確認された。さらに、このサブグループは、歩行サイクル全体を通して関節の狭窄が大きく、荷重反応と終末遊脚期には前方への引き込みが見られた。臨床的特徴から、このサブグループは、外側脛骨大腿骨骨関節炎を有する症例を含む唯一のサブグループであることがわかった。他のサブグループと比較して、このグループは最も大きな外転を示した。また、屈曲グループ(立脚、初期遊脚、終期遊脚)、外旋グループ(初期接触から立脚中期、終期立脚)よりも前方への引き出しが大きいことが明らかになった。この点では、前方引き出し群のみが上回っていた。

■ G3 - 前方引き出し群(n=10):このサブグループは、歩行周期を通じて重度の前方引き出しを示す唯一のサブグループであった。さらに、このサブグループでは、健常者と比較して、動作全体を通して脛骨外旋と脛骨外方移動が最も大きく(G4と同様)、内転と関節の狭小化が大きく見られた。臨床的特徴から、このサブグループは主に内側脛骨大腿骨変形性関節症の症例で構成され、ACLの部分および全病変を有し、KOAスコアがどのグループよりも大きいことが判明した。他のサブグループとの関連では、このグループは最も大きな前方引き出しを示し、遊脚相では、最も大きな関節の狭窄を示した。また、外旋群と同様に、内転、外旋、脛骨の外側への移動が最も大きかった。このサブグループでは、遊脚中盤の脛骨外側移動の増加は観察されず、一方、遊脚中盤の外旋の増加は観察されなかったが、これは外転グループと比較した場合のみ適用された。

■ G4 - 外旋グループ(n=19):このサブグループでは、G3と同様に脛骨外旋と脛骨外方移動が多く見られたが、健常者と比較して前方への引き出しは観察されなかった。また、このサブグループでは、歩行周期を通して内転と関節の狭窄がより多く見られた。このサブグループの臨床的特徴としては、MCLやPCL病変の割合が最も多い症例が含まれていた。他のサブグループとの関連では、このグループは、前方引き出しグループと同様に、最大内転、外旋、脛骨外側移動を示した。このサブグループでは、外転群と比較して遊脚相での横ずれの増加は観察されなかったが、外旋の増加は外転群と比較した場合のみ観察された。また、外転については、横移動と同様、遊脚中盤では外転群との間に差は認められなかった。

[結論] 脛骨大腿部の歩行パターンに基づき、進行したKOA患者は、特定の臨床的特徴と異なるKOA患部を持つ4つのサブグループに分けることができる。今回の研究結果は、膝関節の運動特性が患者の様々なタイプのKOA発症にどのように影響するかについて、我々の理解を深めるもの。このことは、将来、より改善された、より患者に特化した治療戦略を鼓舞するものと思われる。

🌱 So What?:何が面白いと感じたか?

抄読内容がとてもボリューミーだったので、考察は簡略に。

とにかく、臨床上、超超超・・・、重要な研究だと思う。

僕たち理学療法士は、経験年数を経るほどに、トップダウン式の臨床思考過程をとることが多いのではないだろうか。

すなわち、(生活からpick up)主問題となっている動作を観察し、観察結果に基づいて問題となりそうな身体機能の当たりをつけて評価し、病態を・・・、という感じで。それは、トップダウン式の方が明らかに効率的だし、かっこいいから(詳細はいずれ年輪でまとめたい)!

この研究は、まさにその思考過程におけるルートの源流となる「歩行観察」から4つのタイプ分類に支流し、そのそれぞれが、膝OAにおいて重要となる関節狭小化とその病態(靭帯損傷など)に紐づいている。

この研究を臨床応用するのはとても簡単だ。いつもの臨床思考過程をサポートするような形でデザインされ、結果が示されているから。

この研究を企画、運営した者は、きっと臨床現場での経験が豊富な人だと思う。

こういう研究が、臨床意義の大きい研究というのだろう。

僕も、こんな風に、臨床現場で生かされやすい研究を!、そのデザイン段階から意識していきたい。

手考足思 - 手で考えて足で思え

河井寛次郎

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○

#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス