投球者の離断性骨軟骨炎。『橈骨頭の遅れ』が機序か。

📖 文献情報 と 抄録和訳

橈骨頭の遅れ。野球投手における肘離断性骨軟骨炎の生体力学的機序の可能性

Rotman, Dani, et al. "Radial Head Lag: A Possible Biomechanical Mechanism for Osteochondritis Dissecans of the Capitellum in Baseball Pitchers." The American Journal of Sports Medicine 49.12 (2021): 3226-3233.

🔗 DOI, PubMed, Google Scholar

✅ 前提知識:投球障害肘;離断性骨軟骨炎(OCD)について

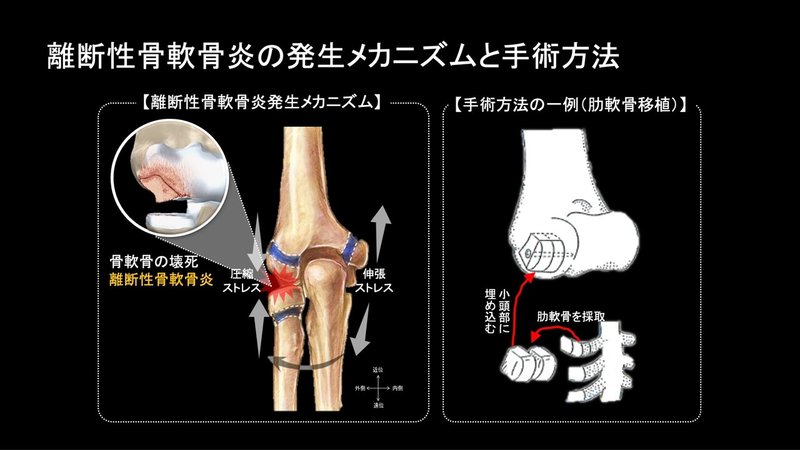

- 離断性骨軟骨炎とは、軟骨やその下にある骨の傷害がおこりはがれる病気

- 肘の離断性骨軟骨炎は、外側の野球肘とも言われ投球によるストレスが主な原因と考えられている

[背景・目的] 肘関節における離断性骨軟骨炎(OCD)は投球競技者に多くみられ、上腕骨小頭-橈骨頭への反復的な過負荷に起因すると考えられているが、その原因や機序は不明である。肘関節伸展時に上腕三頭筋が発生させるねじり力(モーメント)は尺骨のみを引っ張るため、橈骨頭は受動的に移動し、尺骨によって事実上「引きずられる」ように動く。橈尺関節近位部に弛緩があると、橈骨と尺骨の運動が非同期となり、橈骨頭が冠状骨より遅れ、その結果、運動中に上腕骨小頭と不適合になる可能性がある。

[方法] 上腕三頭筋が外反ストレス下で引っ張られることによって生じる能動的な肘の伸展、および参照用として外反ストレス下で受動的な伸展を含む、合計8体の死体肘を投球シミュレーション下でテストした。上腕骨の運動はビデオカメラで追跡した。橈骨頭の運動は、上腕骨小頭に取り付けた関節内薄膜圧力センサを用いて追跡し、橈骨頭の力中心(COF)の縦方向の動きを測定した。橈骨頭の運動は、90°から20°まで肘を10°伸ばすごとに、受動運動と能動運動の間で比較された。

[結果] 肘関節伸展時の角速度は366deg/sであった.橈骨頭の運動は,70°から20°までのすべての肘関節伸展角において,受動伸展時の運動と比較して有意に遅れをとった(P < 0.001).最大遅れは平均4mm(範囲:2~7mm)であった。つまり、投球動作のシミュレーションにおいて、橈骨頭と上腕骨の運動は非同期であった。

[結論] 本研究は、野球の投球動作のような急速な自動的な伸展時に、上腕骨に対する橈骨頭の運動が、肘の受動動作時に見られるものより遅れるという、新しい現象を説明するものである。OCD病変の発生に関する新しい理論によれば、この遅れは橈骨頭の不整合と上腕骨小頭-橈骨頭へのせん断力の上昇をもたらすはずである。

🌱 So What?:何が面白いと感じたか?

『So What?』では、この論文を紐解いていく際に必要な、思考の杖を共有したい。

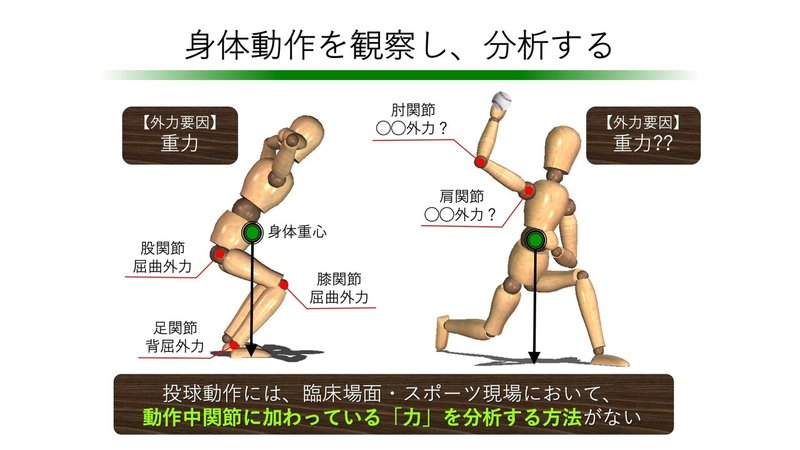

僕たちは、臨床上、目に見えない力を推測し続けている。

歩行中、トレンデレンブルグ兆候が観察されれば「中臀筋に力が入ってなさそう」というように。

では、どうやってその力を推測しているのだろう。説明できるだろうか。

詳細は割愛、一言、『重力』を起点に考えている。

たとえば、スクワット動作であれば、下図に示したように身体重心位置と各関節との位置関係から関節に加わる外力が推測され、それに対し実際にどのような運動が起こっているかを観察してトルクが把握できる、という感じだ。

では、その隣にあるイラスト、投球動作ではどのように力を推測するだろう・・・。

ちょっと、パニックになると思う。

それは、投球動作というのは、立ち上がりや歩行などとは、ほとんど別世界と思われるほど、力学的な基盤を異にしているからだ。

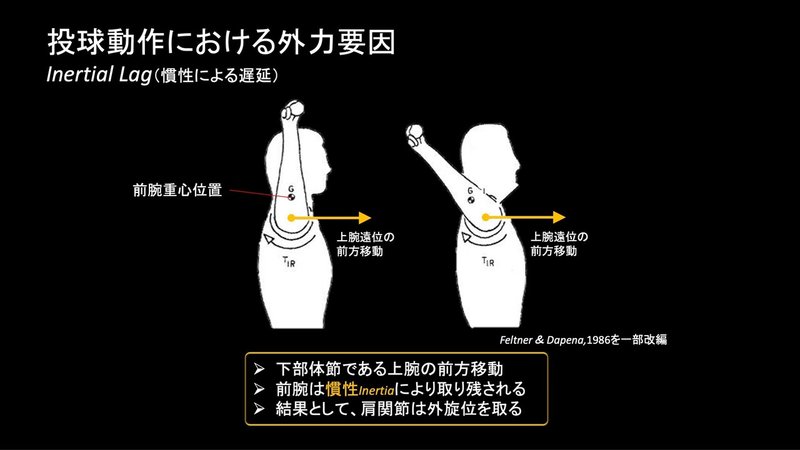

さて、投球動作において、歩行分析の『重力』にあたるものが『Motion dependent force』だ。

たとえば、1本の棒をもっていたとして、その棒を振ろうとしたとき、手元に重みを感じるだろう。

そして、その棒は早く振ろうとするほど、手元に加わる重さは大きくなる。

このテンタクル活動(開放性運動;open kinetic chain)における慣性こそが『Motion dependent force』であり、この力は『Inertial lag』という現象を引き起こす。

📕 Feltner and Dapena. "Dynamics of the shoulder and elbow joints of the throwing arm during a baseball pitch." International Journal of Sport Biomechanics 2.4 (1986): 235-259. >>> doi.

すなわち、投球動作における関節負荷とは「遠位の慣性が近位関節に加えるもの」というイメージになってくる。

その世界においては、近位に対して遠位が遅れるというメカニズムは、普通のことだ。

だから、今回の結果は「引きずられるように」とか、小難しい考察がされているが、個人的にはMotion dependent forceがInertial lagを引き起こし、その際に肘関節に生じさせているミクロな現象を明らかにしたに過ぎない、と思っている、・・・それ自体は超大事なことなのだが・・・。解釈や考察には少し「?」をつけた。

慣れない人にとっては、かなり難解な話になったかもしれない。

だが、続ける。好きなのだ、投球動作の力学世界が!

その力学を紐解いていくと、最遠位の質量と角加速度が、関節に加わる負荷にとっては最も重要になる。

たとえば、50cmの棒の先端に150gが付いていて振る場合と200cmの棒の先端に150gが付いている場合、振ったときの負荷がどうなるかは、容易に想像できるだろう。

シャドーピッチでは痛くないのに、ボールを持って投げるとめっちゃ痛い!ボールはそんなに重くないのに!これは投球障害を経験した者は誰しもが共感できると思うが、その仕組みが「最遠位に質量が加わる」ことだ。回転半径が大きいほど、ちょっとした質量の違いによっても大きく負荷が変わってしまうのだ。

投球動作において、肩-ボール、肘-ボール間の距離は、結構大きい。

最近、AJSMにも引用された我々の研究によれば、その他の運動学的パラメータを調整した重回帰分析において、肩関節・肘関節に加わる負荷の最も大きな要因は『ボール加速度』(≒ ボールから手に加わる反力)だった(📕 Kaizu, 2018. >>> Research Gate.)。

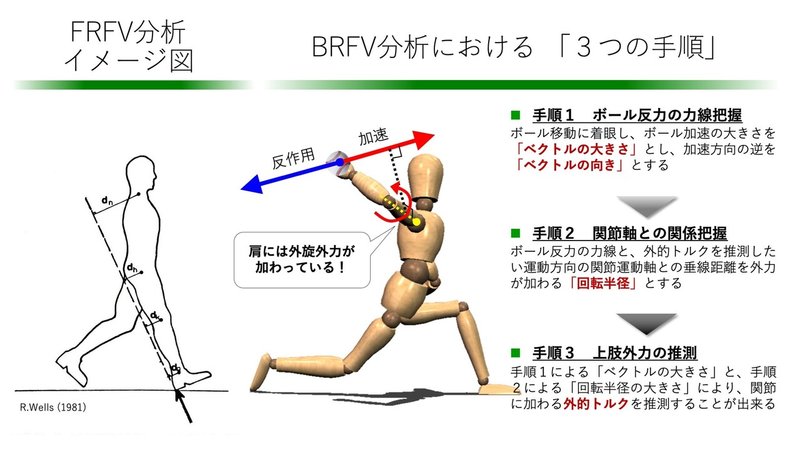

歩行においては、床反力ベクトル(Floor reaction force vector; FRFV)と関節軸から関節負荷を推測する。

投球動作においては、ボール反力ベクトル(Ball reaction force vector; BRFV)と関節軸から関節負荷を推測することが、その持っている力学構造から鑑みて、望ましいと考えている。

普段、無意識に、感覚的に、できていることを疑ってみる。

「あれ、そもそも・・・」という感じで。

するとそこには、深淵がある。そこにこそ、革新の種がある、気がしている。

これはいったいどうしたことなのだろう?

人は皆、物事を「本当に理解する」ことによって学ばず、

たとえば丸暗記のようなほかの方法で学んでいるのだろうか?

これでは知識など、すぐ吹っとんでしまうこわれ物みたいなものではないか。

「ご冗談でしょうファインマンさん」

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○

#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス