「CHAOS;CHILD」を考える

内容および結末について深く触れているため、作品に触れていない人には少し面白くない内容になっている可能性があります。また、話の内容を知りたくない方には閲覧をお勧めできません。ご了承ください。

「STEINS;GATEを超えたかもしれない」

多くの友人がそう述べていた本作。勿論プレイ前の段階から期待していたが、そこには「CHAOS;HEAD」と比べても大幅に濃密になったストーリーのみならず、他の想定科学ADVと比べて明らかに密な「精神病理学」に関するアプローチがみられた。どこまでが意図的かはわからないが、彼らの妄想・能力とそれによって発生する症状、そして何より「狂気」は、一読する価値のあるものだと思う。

そして何より、STEINS;GATEと対になるような、美しい物語の終幕。

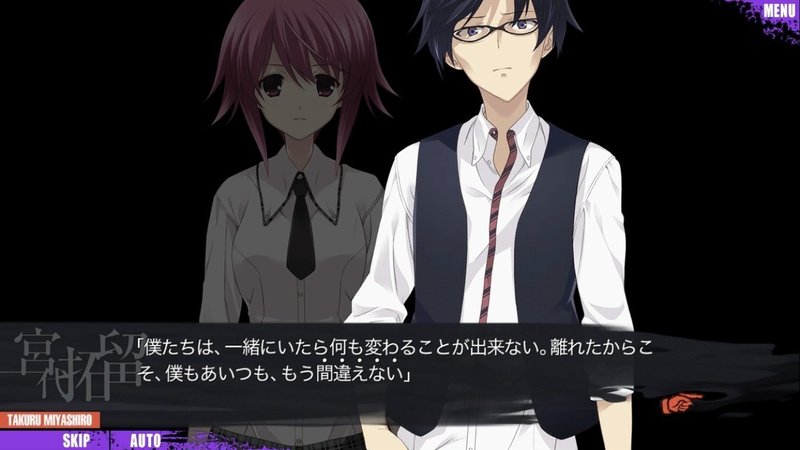

別の方向を歩んでいく宮代拓留と尾上世莉架が、奇跡的に重なった「点」が、一枚の絵と僅かな言葉によって語られる。

そして同時に、二人の交点であるこの瞬間は、悲しいほど無慈悲に、二人の永遠の別れを示していた。

別方向を向いたベクトル、たった一度交わることはあっても、二度以上重なり合うことはあり得ない。

「妄想」の始まりどころ

この物語を読んでいる最中、最初に連想させられたのは、「山月記」であった。

友人、李徴の中に存在する、臆病で歪んだ自尊心。優れているのに他者と調和できない原因である、大きな羞恥心。心のなかのそれらが、いつしか虎という怪物に変貌する。

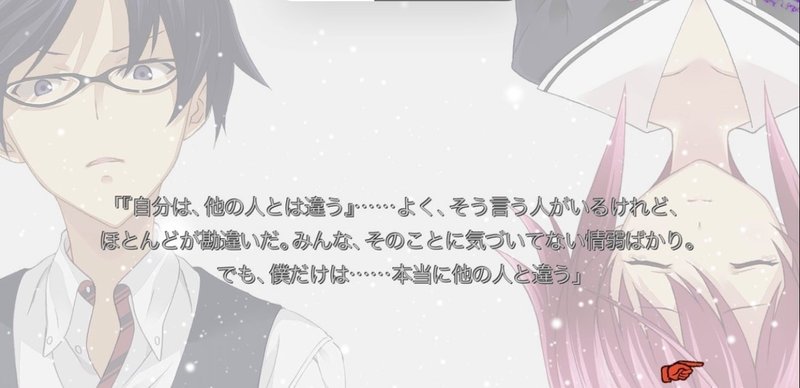

CHAOS;CHILDの主人公、宮代拓留も非常に似たプロフィールを持つ。

周囲になじめない気質であるのに、それを擁護するように自分が情報強者であると主張する。そんな自尊心を持ちつつ、妄想と言う形で自己のコンプレックスを昇華させる。

尾上世莉架は、そんな中で内部に留め切れなくなった妄想≒自尊心の表象であるともいえる。

なお、CHAOS;CHILDにおけるここでの自尊心とは、広義の自尊心、とでも呼ぶべきものである。自己を尊重する心。ふだん私たちが自尊心と呼ぶような純粋なプライドなどはその要素でしかなく、ここでの自尊心について、別の言い方をするならば「生きるために自己を守る」心である。

宮代拓留に限らず、カオスチャイルド症候群の患者はみんな、地震の中でぼろぼろになった中、この「自己を守る」という意での自尊心から発症している。

あるいは、宮代拓留の能力は"解離性同一性障害"、すなわち二重人格に似た症状であると捉えることもできる。姿かたちや性別は違えど、彼女は自分の分身であることは間違い無い。あるいは、ドッペルゲンガーなんかにも近いだろうか。

(とはいえ、その見た目がそもそも宮代拓留でないため、二重人格ともドッペルゲンガーとも言い切れない。これに関連した話は最後に余談として少しだけ論じる。)

他のキャラクターも併せて考えると、カオスチャイルド達は、統合失調症のような精神病理とほぼ同義である。

この物語がわかりやすく表しているように、自尊心と統合失調症や解離性同一性障害は非常に関係している。もっと言うならば、それらの精神病は「受け入れられない現実とのギャップから自己を守るため」に起こるものであり、関連性は当然のものともいえる。

特筆すべきは、CHAOS;CHILDは山月記よりも主観的に自尊心と向き合っている、という点である。

後者の語り手が、李徴の友人であるのに対し、前者は主人公、宮代拓留自身の病理について考えている。

自分でボタンを押して進めるノベルゲームは、小説よりも主観的な媒体である。そのことも相まって、山月記のような小説作品よりも主観的に精神病理を考えさせられる。

また、各ヒロインを個別に言及するつもりはないが、南沢泉理が「外側に存在している理想を自己に内包する」能力であり、宮代拓留が「内側に存在している理想を外側に出力する」能力であった部分はわかりやすく正反対であったように感じる。

より良い自己のために来栖乃々という理想から解放されつつも、心のうちに留めた南沢泉理。

より良い世界のために、尾上世莉架という理想を解放し、それを完全に失うことを選んだ宮代拓留。

この辺りの対比ができるという面でも、やはり来栖乃々の物語は欠けてはならない核の一つであった。

社会に適合できない人間の"箱庭"

碧朋学園のかたちは、『CROSS†CHANNEL』の舞台である群青学院と非常に似通っている。端的に言えば、精神的な異常者同士があつまって「健常者ごっこ」をする場所。傷の嘗め合い。

(なお『碧』と『青』、『朋』と『群』は互いにおおよそ同一の意味合いをもっており、図らずも同一の意味を成す箱庭であることを示しているように感じる。)

ではなぜ、精神に致命的な疾患を抱えた彼らは、学校という箱庭に収まることになったのだろうか。ここには健常者と異常者、双方に妥当な理由がある。

健常者におけるメリットは単純であるように思う。純粋に世界に順応していない人間を『悪』とみなしているから、それらの狂気に自分もあてられることを善しとしないから。彼らを許容すると口では言えど、それらの生活基盤をどこか遠くの箱に閉じ込めておくほうが、ずっと楽なのだ。

村社会、という都合のいい言葉が、日本にはある。

世界全体と比べるとはるかに小さなコミュニティをつくり、独自の体系をもった疑似世界とする。

カオスチャイルド症候群の罹患者は、あるがままの現実を受け入れられない人間たちである。

世界と自分のギャップが許容できなくなったとき、大まかに選べる選択肢は二つ、世界の形を変えるか、自分の形を変えるかである。彼らは集団妄想というかたちで、それに対する解答をする。

碧朋学園は、世界に切り捨てられた(あるいは自ら切り捨てられることを選んだ)彼らがどうにか生きるために必要な村社会、歪んだミクロな世界だった。

【余談】自己の精神を愛するということ

なぜ、宮代拓留の分身は尾上世莉架なのだろうか。

自己の分身、妄想の象徴でありながら、姿や形や性別が大きく異なっているのは、どうしてなのだろうか。

フィクションだから、なんていう野暮な回答をするのは望ましくないと思うので、おこがましながら個人の一意見を述べたいと思う。

まずは簡単に、文章から読み取れる部分の話をする。

宮代拓留の自尊心は、キャラクターの鍵である「情報強者」という概念が根差している。これには当然「弱者」という概念が必要であり、彼は尾上世莉架のような「弱者」をイメージすることで、相対的に自己肯定を高めることができる。

しかしながら、それ以外の要素、特に彼女が「尾上世莉架」という女の子である理由について、もう少し踏み込みたい。(物語の中に多少の言及はあったが、少し深く踏み込んではいないように感じた。)

ここからは、少し物語の外側を考える話になる。

尾上世莉架への愛の形は、神との関係を描くある種類の文学作品に描かれる形と類似している。

そのような物語で登場する神は、人々の精神世界から現れたものである。それが最も美しいもの、一人の異性の形をしており、畏敬等の超越的感情と性的感情や愛の境界が曖昧になる。八百万に神が宿ると言われ、ある意味そのすべてが自己の精神に存在しているという考え方の日本だからこそ生まれる物語形式なのだろうか。(この概念は東方の二次創作なんかでも散見されるし、最近触れた一次作品だと、『送電塔のミメイ』が近かった。未読だが『腐り姫』や『水月』などにもいずれヒントを探してみたい。

また、「見える人にのみ見える」神様の解釈として、神が自己の精神世界から現れるから、人間の想像の領域から生まれるからだとする見方もどこかで馴染みがあるだろう。)

尾上世莉架は、そのような人間の精神に存在する「神」の概念に近い。

精神に「神」の字が含まれるように、自分の心は、(自分のものであるはずなのに、)自己の意識を超越するような要素を孕んでいる。

尾上世莉架の場合、それが無垢なまでの狂気として現れている。「自分自身」の見えない、あるいは理性を超越した部分、それがただの宮代拓留の鏡にならないのは、このような民間伝承のような神話がフィクションとして浸透しているからかもしれない。

(逆に言えば、日本人的民間伝承から現代の精神病理を読み解くことも有り得るのではないかと考える。)

(ある意味で)うちに潜む尾上世莉架という偶像崇拝からの脱却、それが宮代拓留の命題であった。

おわりに

有村雛絵の弱さ、山添うきの強さの果てに現れる狂気など、他にも論じたい点は多々あるが、このぐらいにしておく。今回はある程度論じる部分を絞らせてもらったことをご承知いただきたい。

また、ここで大きく語っていないが、純粋な物語の構造としてもCHAOS;CHILDはすばらしい完成度であったことを改めて述べたい。空想科学ADV、特に三部作関連はそれぞれが物語として高い質を保てており、いずれも自信をもってお勧めできる作品である。

それにしても、しばらくプレゼントの包みは見たくない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?