2022ファジアーノ岡山にフォーカス9 J2: 第3節:栃木SC vs ファジアーノ岡山「満ち溢れる心理的な強さ」

全文無料公開。スキーやフォローや、購読などをして頂ける記事を目指しています。一人でも多くの方に読んでいただけると嬉しいです。

フォーカスポイント

①遊び心

②選択の自由

③コースの限定でOK

④マークが集中

⑤ファジ造語(新たに3語追加)

⑥次節に向けて

1、試合戦評

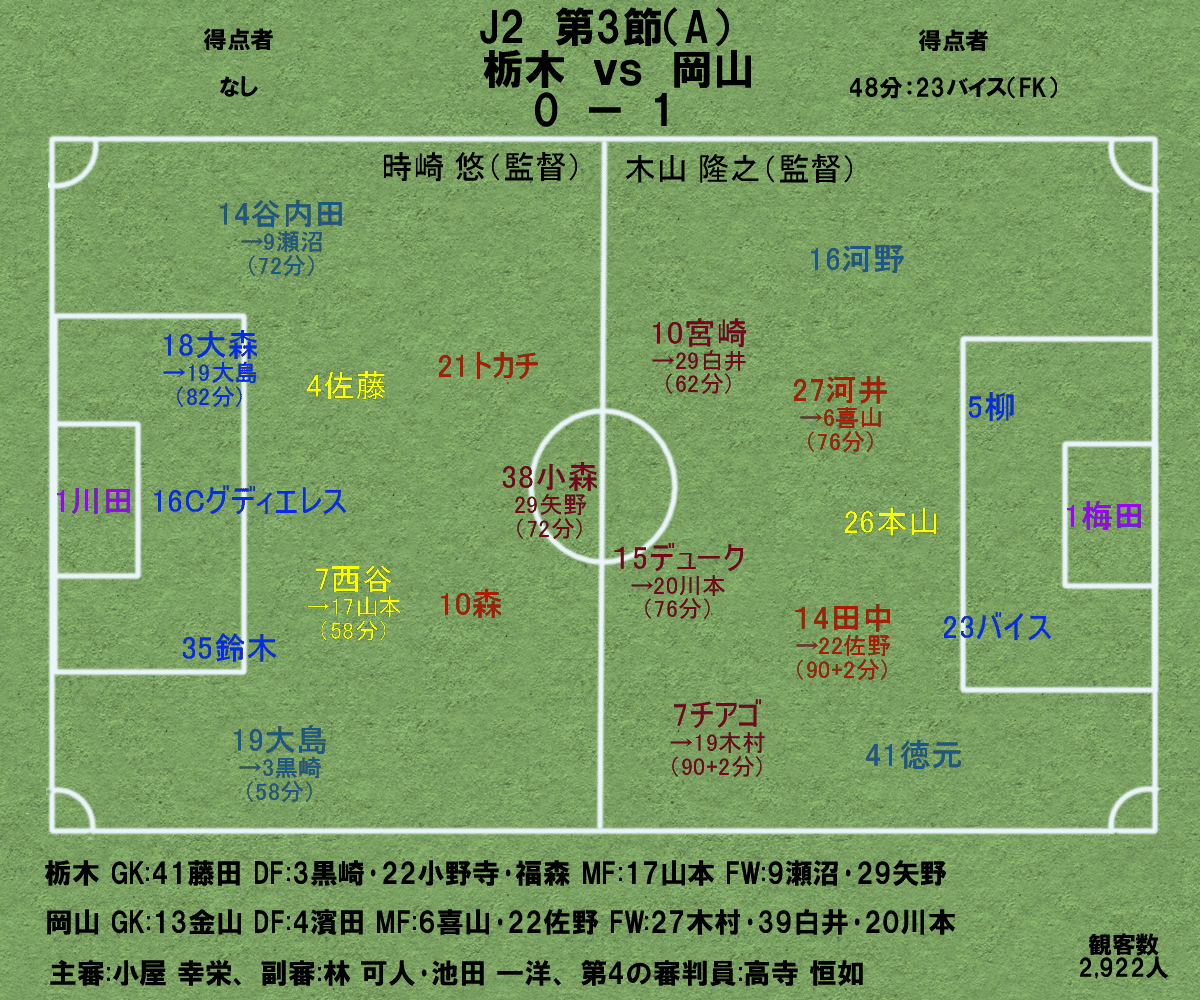

前半の両チームは手堅い入りとなった。栃木は前から守備をかけていくというよりは、2ブロックをしっかり作って、スペースを埋める守備を採用。岡山は、この栃木に対して、繋いで崩すのではなく、ターゲットが見つかれば、23ヨルディ・バイスと5柳 育崇が積極的にロングパスを入れていく。精度が高く、10宮崎 幾笑でも収まるシーンもあり、セカンドボールを回収してプレスをかけていく、もしくは前からプレスをかけることで、栃木がサイドへ展開する際に、そこでパスミスを誘発し、岡山ボールになることも多かった。そのため岡山が、ロングスローを中心としたセットプレーの機会を多く作れたが、得点は奪えなかった。栃木も岡山のミスパスからシュート機会を作るも1梅田 透吾のファインセーブで、事なきを得て、そのまま前半終了。

後半開始早々に、ギアを入れて強襲した岡山。ゴール前で、7チアゴ・アウベスが、FKを獲得。7チアゴ・アウベスと23ヨルディ・バイスが、ボール横に立ち、両選手とも腰に手を当てて、集中力を高める。笛がなると、助走をとると見せかけて、23ヨルディ・バイスが、急にキックモーションに入る。急であったために、壁が反応できず、そのままゴールに吸い込まれた。その後もゴールバーに阻まれた7チアゴ・アウベスのシュートなど、度々あった決定機を決めきれなかったが、栃木のシュートを5本に抑える安定した守備で、今季初のシャットアウト。手堅く岡山が逃げ切ったことで、日曜の結果次第ではあるが、暫定首位に躍り出た。

2、遊び心

今回、フォーカスを当てたいポイントは、何かを仕掛けて揺さぶるという意識の高さである。この後に、紹介するシーン以外でもこういった意識は高く、実際に、それがゴールに繋がっている。今季のチームの意識の中で、大きく変わったと言えるポイントである。

1つ目は、遠目のFKでの5柳 育崇と23ヨルディ・バイスの蹴ると見せかけて、結局譲って前に上がっていくシーン。

そして、もう一つは、FKでの駆け引き。腰に腕を当てて、集中力を高めつつ、自分の世界に入ることで、感覚を研ぎ澄ませているシーン。

①FKでの揺さぶり編

30分からのシーン

今までの岡山と言えば、素早いリスタートで、蹴ると見せかけて、蹴らないといった効果的なキッカーの駆け引きはあった。しかし、この試合では、「本当に蹴るの?」という選手が、セットをするだけではなく、蹴る素振りを見せて、結局蹴らないというシーンが一連の流れで、2度あった。

5柳 育崇がそういった流れのアクションを起こして、ゴール前に上がった。ここまでなら、まだありえるが、23ヨルディ・バイスまでゴール前に上がる途中で、蹴る素振りをみせて、探りを入れて、効果なしとみるや、蹴らずにゴール前に、上がっていった。

本来、ゴール前にいて欲しい選手が、隙があれば遠目であってもFKのキッカーとして、蹴る意識を持っている。「本当に蹴るの?」と思わせることで、揺さぶる効果もあり、実際に蹴って、隙を突くことができれば、しめたもの。

そう考えると、今までは何でもないシーンでも一工夫入れることで、揺さぶりを入れていく。こういった意識の高さを感じたシーンであった。

②意表を突くFK編

45分40秒からのシーン

参考

【公式】ハイライト:栃木SCvsファジアーノ岡山 明治安田生命J2リーグ 第3節 2022/3/5(70秒から)

は、こちら(別サイト:YouTube)。

URL:https://youtu.be/mJybgu3JDHg?t=70

7チアゴ・アウベスが、ペナルティボックス手前でファールを獲得。前回、PKを15ミッチェル・デュークに譲っているため、今回のFKは、7チアゴ・アウベスではないかと考えるところ。しかし、ボールをセットするのは、23ヨルディ・バイス。7チアゴ・アウベスも横に立ち蹴る蹴る意欲をみせている。

この時に、7チアゴ・アウベスと23ヨルディ・バイスは、腰に手を当てている。前回で、フォーカスで取り上げた腰に手を当てたシーンでは、行ったり来たりして落ち着きがなく、自らを冷静さを取り戻するために腰に手を当てていた側面が強かったが、今回のシーンでは、自分の世界に入る=集中力を高める側面が強い。

こういった「俺が蹴るよ!いや俺が蹴る!」のような雰囲気を出すことで、最後までどちらが蹴るか分からない。7チアゴ・アウベスが、本命に感じたからこそ、壁の一部の選手が、対応できずにジャンプできなかった。

この位置からのFKは、元岡山の上田 康太でも壁に阻まれることが多かったが、駆け引きに勝利して、実質的な壁の高さを低くすることができたことで、生まれた技アリのゴールと言える。

③不正解が正解

どうしても「best」から考えたくなるが、時には「better」を選択する。それどころが、「worse」いや、「worst」を選択することで、相手を惑わすことで、時には正解に変えることが出来る。

そういった高度な心理戦が、90分間で行われていると感じることができた象徴的な2シーンとなった。今季の岡山はプレーの質だけではなく、プレーの選択も要注目である。

3、選択の自由

甲府と徳島は、前からプレスをかけていくとういう意識が高く、両チームともポゼッションサッカーを志向していることもあり、全体的にコンパクトに保った上で、パスコースを探すのが難しかった。そのため、ビルドアップの時に、インターセプトされて、そこからショートカウンターを受けるというシーンが、散見されていた。

①栃木の守備方針

しかし、栃木戦では、前からのプレス意識は低く、後ろのスペースを消すことで、7チアゴ・アウベスや15ミッチェル・デュークといった「スペースが好物であるスペシャルな選手」の良さを封じて1点差勝負に持ち込むという意識が強かった。

15ミッチュル・デュークに対しては、長身の16カルロス・グディエレスが対応し、7チアゴ・アウベスには、複数人で対応することと、体を当てて止めていくという対策を講じていた。

3バックの強みを活かして、5バックに近い形で、岡山の攻撃を抑止をする対応である。しかし、この二人の自由を抑えた代わりに、ゴールに迫る攻撃の回数や、前からの守備への人数が足りないという状況に陥っていたが、どちらかと言えば、0-0で進めて、7チアゴ・アウベスが下がったあとに、勝負をかけるプランであったのかもしれない。

②岡山の選択

岡山は、これまでの2試合と打って変わって、ビルドアップの時に、プレーの選択の自由があった。この時に、岡山がどういったプレーを選択するかで、方向性が見えてくる。

結論から言えば、ロングパスを積極的に入れていくというものであった。パスを繋いで、連動した攻撃で崩すというよりは、15ミッチェル・デュークのポストプレーや、7チアゴ・アウベスのトラップの次のプレーでの打開力、10宮崎 幾笑の裏へのスピード。

こういった前線の選手の良さを活かすことに重きを置くことをチームとして、いや23ヨルディ・バイスや5柳 育崇は、好んで選択していた。こういったプレーを見ても、右足の精度に自信があるだけに、7チアゴ・アウベスのように、得点を常に狙っているという意識に近い積極性を感じるプレーの選択である。

③選択の解釈

このプレーの選択をどう解釈するかであるが、ビルドアップが前線へのパスコース探すために行うものであるのか。それとも、ポゼッションサッカーという理想を持っていて、パスを繋いで前線に運んでいく意識があるのか。

栃木戦に関しては、パスを繋いだとしても、栃木の最終ラインが、ほぼ最初からリトリートして、スペースを埋めているので、それであれば、最初からロングパスを当てて、少しでも弱いところを突く攻撃での打開を図ったというのも理解できる。

この辺りは、今後の試合で明確になっていくとは思うが、ビルドアップからの選択の比重は、ロングパスやミドルパスの方が多いというのが、より明確となった試合となった。

4、コースの限定でOK

甲府と徳島の2チームはボゼッション色が強くて、プレスをかけても時には強引にロングパスを入れて打開したり、プレス網に慣れてきたり、プレスの強度が落ち来たところで、そこを無力化する術がその2チームにはあった。

①有効であったハイプレス

しかし、栃木に関しては、重心が後ろにあり、守備対応において、岡山のキーマンへのマンツーマンの対策に力を入れていたこともあり、攻撃に移った時に、岡山のプレスからサイドに逃げようとした際のパスがずれて、サイドラインを割ってしまうというシーンが、90分間通して見られた。

明確に岡山のプレスが、栃木の前に運ぶ力や、ゴールに迫るプレーを阻むことが出来ていたことが分かる。何度か隙を突く攻撃で枠を捉えたシュートを打たれてしまったが、1梅田 透吾の抜群の反応でのセーブを連発して、決定機と言えるシーンで、シュートストップして、チームを助けた。

②制限からのロングスロー

守備強度の維持をここまでの2試合より軽減できていたことも大きいが、それ以上に、ロングスローという武器を多く使えたことも大きかった。

得点こそ奪えなかったが、限られたセットプレーのチャンスが増えることで、得点を狙える機会は間違いなく増えている。

昨シーズンと比べて前が一枚増えたことで、コースを封鎖しやすくなり、パスカットの回数が増える。もしくは、対戦チームの苦し紛れのロングパスが増えたことで、そこを跳ね返して、セカンドボールでの攻防にも勝ち、マイボールにできる回数が増えた。

更にその背後を突く栃木の攻撃に対しても、そこからのクロスや、ANやCBが釣り出される形を許す前に、IHの両選手が対応することで、この試合は致命的という場面を簡単には作らせなかった。多くの場面で栃木のやりたい攻撃の形を大きく制限することに成功していた。

③スコア以上

監督コメント(公式)

は、こちら(別サイト:Jリーグ.jp)。

URL:https://www.jleague.jp/match/j2/2022/030504/coach/

0-1という1点差のゲームであったが、試合後の栃木の時崎 悠監督が、内容の面でやりたいことができなかったという趣旨のコメントを残している。本来であれば、〇〇であれば、勝てるチャンスがあったと一定の手応えを口にすることが多いが、まさかそういった言葉を、対戦チームの監督の口から聞くことになるとは、夢にも思わなかった。

岡山としては、前半に7チアゴ・アウベスが抑えられて、決定機も何度があったとはいえ、被シュートの内容が、失点しても不思議でないものであったことを考えると、スコア以上の完勝までは言えないかなという部分はある。

ただ、そこをスコアに反映できなかったという点で、今後は、チームとしてその辺りをどう改善していくかというのは、上位に踏み留まるには、必要不可欠である。

5、マークが集中

木山ファジがベールを脱いでから3試合目ということで、7チアゴ・アウベスを始めとした選手への対策が少しずつ見受けられるようになってきた。

①チアゴタイム依存問題

やはり、7チアゴ・アウベス頼みの1節と2節であった。栃木もやはりそこはとても警戒していて、前述した通り複数の選手で対応することと、ファール覚悟で厳しくいくこと、この2つを徹底してきていた。結果的に、岡山がその対応で得たFKを23ヨルディ・バイスの意表を突いたFKで先制できたものの、3節にて、初めて7チアゴ・アウベスは無得点に終わった。

一方で、10宮崎 幾笑の存在感が増してきていて、アシストに繋がっても不思議ではなかったシーンを2回演出。14田中 雄大への中へのパスとクロスから惜しいシーンも作るも、どちらもゴールを割ることは出来なかったが、ゲーム感が戻ってきていて、コンディションが上がってきているように感じる。

15ミッチェル・デュークの復調や8ステファン・ムークや9ハン・イグォンの合流。37白井 陽斗や40松木 駿之介、25野口 竜彦と言った選手の更なるアピール、18斎藤 和樹の怪我からの回復。そういった他のWGやCFの選手のチームの底上げや競争で、攻撃における7チアゴ・アウベスへの依存ではなく、お互いに相乗効果を生み出すことで、得点量産に期待したい。

②三本の矢(木山ファジ式)

ロングパスをある程度、使っていく。そういったサッカーの方向性が見えてきた中で、前線の三枚の個性を、パスで活かすことができるかどうかは、今後の試合で、得点力を維持するためには必要不可欠である。

ポストプレーや収めるプレー、裏へ抜けるプレー、パスを引き出すプレー。この何れかが出来なければ、岡山式の4-3-3で、輝くのは難しい。「①チアゴタイム依存問題」で挙げた選手の中で、そういった選手が出てくることに、注目したい。

③90分間での質の向上に向けて

20川本 梨誉は、献身的な守備が光るものの、やや全力すぎる分、緩急やフェイクを入れていくことで、攻守でプレーの成功率を高めていく必要性を感じる。現状でもチームを助けているが、「遊び心」を持てる余裕があっても良いのではないかと、今季の他の選手をみていると感じる。

19木村 太哉は、ドリブルで一対一の局面を打開できるシーンがあるものの、その先やアクションで課題が多く、39白井 陽斗もスピードを活かせるシーンを見ることができなかった。この辺り、試合を進める中で、4-3-3に慣れて行く中で、既存戦力との連係を深める中で、改善していってほしい。

現状こういった選手達の持ち味を活かしきれるかどうかは中盤戦に向けての勝ち点獲得に大きく関わってくる。

6、ファジ造語(新たに3語追加)

攻守において抜群の存在感を魅せているのが、26本山 遥と23ヨルディ・バイス、5柳 育崇、1梅田 透吾。彼らの攻守の特徴を端的に表現する比喩として、ファジ造語で、凄さを表現していく。

①本山丸(イメージは真田丸)

大阪の陣で、大阪城に迫る徳川の軍勢に対して、真田丸は、大阪城の弱点を補う出城として築かれた。23ヨルディ・バイスと5柳 育崇の弱点は、釣り出されたときや、スピードであるが、26本山 遥かが主に、そういった守備対応をすることで、3選手の良さをお互い引き出すことで、守備が安定して、堅守を構築に繋がっている。

参考

2022ファジにデータでフォーカス2

「中盤の真田丸(本山丸)」

2022 J2第2節 岡山 1-1 徳島 レビュー

は、こちら(別サイト:SPORTERIA)。

URL:https://sporteria.jp/blog/sugi8823/6905499896963403777

②ヤバス要塞

語呂を意識して、5柳 育崇の「ヤ」と、23ヨルディ・バイスの「バとス」の二文字を抽出して、「ヤバス要塞」と、表現した。防衛において重要な地点の砦。砲台もある砦のことも指す。高い対人守備だけではなく、ロングパスの精度やセットプレーの得点力があり、まさしく要塞と言える。攻守で強みを発揮できる「ヤバス要塞」として、難攻不落を目指す。

③梅田アウォール

ファジの最後の壁。ファイアウォールに比喩した表現。戦術や個の力、連動性といった攻撃で、ゴールを狙ってくる様々な攻撃をシャットアウトする。そして、バックパスの受け手として、フィードや組み立てる一人として、パス交換(情報通信)。後方からの冷静なコーチング(情報の発信)。多くの情報を整理し、最的確な決断ができるGKである1梅田 透吾の良さを表現したファジ造語。

7、次節に向けて

開幕戦のような爆発力こそ発揮できていないが、連続得点を継続して3試合連続得点となった。3試合で、失点も2失点と、守備の安定感は、試合が重ねていく度に着実に向上している。そして、継続性とは一味違う、引き出しを増やしていく中で、チームとしての戦術における対応力や柔軟性という部分の確かな進化も感じる。

まだ、合流していない選手を含めて、ここからチームとして、まだまだ伸び代を感じる。そういった選手達が、お互いにリンクした時に、開幕戦のような爆発力を発揮できるのかは、今から楽しみである。

次節も昇格候補である町田との一戦。少数精鋭の町田に対して何処まで戦えるのか、兄弟対決が実現するのか。アウェーの移動距離が、過酷である岡山にとって、アウェーは難しいゲームになるが、そういった試合で勝ち点をどれだけ積み重ねことが出来るかは、そのまま昇格に直結することは間違いない。

最後にハイライト動画を貼って終えたい。ここまで読んで下さり有難うございました。

【公式】ハイライト:栃木SCvsファジアーノ岡山 明治安田生命J2リーグ 第3節 2022/3/5

は、こちら(別サイト:youtube)。

URL:https://youtu.be/mJybgu3JDHg

文章・図=杉野 雅昭

text・picture=Masaaki Sugino

ファジ造語

チアゴタイム

7チアゴ・アウベスのプレーの一つ一つにサッカーを楽しむという遊び心があり、そこに技術が伴った左足の凄さを称えて「悪魔の左足」と、呼ばれている。その左足を活かして、何処からでも何時でも狙っていて、7チアゴ・アウベスが出場している時間帯は、岡山の大きな得点源と言える。

本山丸(イメージは真田丸)

大阪の陣で、大阪城に迫る徳川の軍勢に対して、真田丸は、大阪城の弱点を補う出城として築かれた。23ヨルディ・バイスと5柳 育崇の弱点は、釣り出されたときや、スピードであるが、26本山 遥かが主に、そういった守備対応をすることで、3選手の良さをお互い引き出すことで、守備が安定して、堅守を構築に繋がっている。

参考

2022ファジにデータでフォーカス2

「中盤の真田丸(本山丸)」

2022 J2第2節 岡山 1-1 徳島 レビュー

は、こちら(別サイト:SPORTERIA)。

URL:https://sporteria.jp/blog/sugi8823/6905499896963403777

ヤバス要塞

語呂を意識して、5柳 育崇の「ヤ」と、23ヨルディ・バイスの「バとス」の二文字を抽出して、「ヤバス要塞」と、表現した。防衛において重要な地点の砦。砲台もある砦のことも指す。高い対人守備だけではなく、ロングパスの精度やセットプレーの得点力があり、まさしく要塞と言える。攻守で強みを発揮できる「ヤバス要塞」として、難攻不落を目指す。

梅田アウォール

ファジの最後の壁。ファイアウォールに比喩した表現。戦術や個の力、連動性といった攻撃で、ゴールを狙ってくる様々な攻撃をシャットアウトする。そして、バックパスの受け手として、フィードや組み立てる一人として、パス交換(情報通信)。後方からの冷静なコーチング(情報の発信)。多くの情報を整理し、最的確な決断ができるGKである1梅田 透吾の良さを表現したファジ造語。

筆者紹介

某ゲームから野球派からサッカー派へと移籍。当時チーム名が、ジェフユナイテッド市原であった現ジェフユナイテッド千葉に興味を持つ。オシム(監督)と阿部 勇樹(選手)を中心にJリーグと代表をチェックしてきた。2008年より地元クラブであるファジアーノ岡山のサポーターデビュー。そこから、多くのファジの試合を見てきた。忘れることのできないエピソードが年々増え、シーズンを重ねる毎に想いは強く深くなり、2021シーズンは、初めて号泣。心からサッカー好きで、戦術の奥深さや、プレーの凄さなど、サッカーの本質での攻防にフォーカスを当てて、客観性と冷静さを意識した文章を投稿している。そのレビューへと突き動かす原動力は、サッカーへの情熱。熱さと冷静さを兼ね備えたフォーカスを今後も目指して、投稿を目指していくことで、サッカーの魅力の発信と、サッカーを通じた交流による、感動の共有と縁の繋がりが、楽しみ。ただ、たまに調子に乗り過ぎて失敗する悪癖もあるので、治したいとは思っている。そんな私ですが、noteやSNS、スタジアム等で、交流できたら嬉しく思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

ここから先は

¥ 100

自分の感じた事を大事にしつつ、サッカーを中心に記事を投稿しています。今後とも、よろしくお願いいたします。