運動と血管インスリン・シグナル

キーポイント:

骨格筋および脳血管系におけるインスリン抵抗性は、代謝疾患、神経疾患、血管疾患を結びつける統一的な病態を表しています。

日常的な身体活動 (PA) は、骨格筋と脳における血管インスリンシグナル伝達を最適化するための効果的な治療法です。

大きな骨格筋量を必要とし、強度を調節して各筋肉内のより多くの筋線維を動員するとともに、重要な中枢神経動員を必要とするPAは、骨格筋と脳の血管インスリン感受性を促進する血管適応を最大化します。

メカニズムの概念が処方に基づいたPA介入に統合された場合に、インスリン抵抗性の前臨床集団および臨床集団における血管代謝および血管神経の治療結果が改善されるかどうかに焦点を当てる必要がある。

1939年、Abramsonらはインスリンショック療法の血管作用を調査し、インスリン誘発性低血糖により統合失調症患者の末梢肢血流が増加することを報告した。その直後、Ferris とその同僚 、そして後に Porta とその同僚 は、インスリン誘発性低血糖は統合失調症患者の頭蓋内/脳血流に影響を及ぼさないか、またはわずかな血管拡張効果があることを実証しました。これらの初期の観察が非病理学的状態を反映していないことを前提として、これらの発見は、末梢血管系におけるインスリン刺激による血管拡張の最も初期の直接的な証拠を強調している。

それ以来、研究者らは、生理的および薬理学的用量の外因性インスリンが正常血糖時の末梢血管拡張を刺激することを実証し、内因性インスリンも血管拡張を刺激するという証拠を提供することにより、初期の発見を検証し拡張してきました。注目すべきことに、インスリン刺激による末梢血管拡張の程度は、ヒト(肥満および 2 型糖尿病、T2D)におけるさまざまなインスリン抵抗性状態の設定および実験動物モデル(食事療法)では鈍化しているように見えます。 インスリン刺激による血管拡張は生理学的に関連する現象であり、インスリン刺激による血管拡張の低下は血管機能不全の特徴であるというコンセンサスが得られつつあります。身体的に活動的であること、または構造化された運動トレーニングに参加することは、健康および病気の状況においてインスリン刺激による血管拡張を改善することができ、そのような改善は、休息から運動への移行中に活動が相対的に増加する組織領域で最も容易に起こります。血管インスリン感受性の運動誘発性の改善が、骨格筋および脳血管系内の領域特異的な方法で、また運動中の局所的な血流の増加に関連して起こるかどうかを検討した。

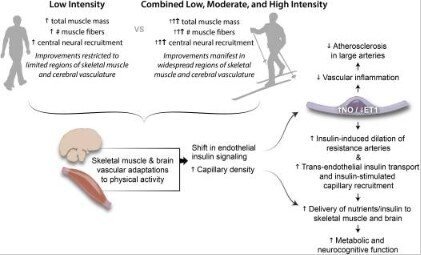

身体活動に対する骨格筋と脳血管の適応には、内皮インスリン感受性と毛細血管密度の強化が含まれます。適応は主に、運動中に活動が相対的に増加する組織領域に血液を供給する動脈で起こります。一方、低強度のウォーキングでは、総筋肉量が少なく、各筋肉内の筋線維がほとんどなく、少数の脳領域にあるニューロンの集団が少なくなります。低強度、中強度、高強度を組み合わせたクロスカントリー スキーでは、総筋肉量が大量に増加し、各筋肉内の多くの筋線維が動員され、より多くの脳領域からのより多くのニューロン集団の活性化が必要になります。したがって、低強度のウォーキング(または少量の骨格筋と神経動員のみを含む同様の運動)、クロスカントリースキー(または強度と持続時間を調整して調整できる同様の全身運動)と比較すると、骨格筋線維と関与する脳領域の総数)により、血管のインスリン感受性と毛細血管密度がより広範に改善されます。内皮インスリン感受性の亢進は、エンドセリン-1 (ET-1) と比較して一酸化窒素 (NO) の産生が多いことに対応します。この変化は、導管動脈における血管炎症の軽減およびアテローム性動脈硬化の進行の軽減、抵抗性動脈におけるインスリン誘発性の拡張の改善、インスリン刺激による毛細血管動員の増加、栄養素送達の強化、および骨格筋および脳における内皮を通ったインスリン輸送の潜在的な増強と関連しています。 。栄養送達の改善は、身体活動によって引き起こされる微小血管容積/毛細血管密度の増加によってさらに強化されます。血管インスリン感受性と毛細血管密度の向上の累積効果には、それぞれ骨格筋と脳における代謝機能と神経認知機能の改善が含まれる可能性があります。

内皮インスリンシグナル伝達の概要

入手可能な証拠は、インスリンの末梢血行力学的効果が神経液性シグナルと内皮血管拡張シグナルおよび血管収縮シグナルの組み合わせによって媒介されることを示しています。主に、血管内皮に対するインスリンの効果と、運動トレーニングが血管インスリン感受性に対して治療効果をもたらす内皮メカニズムに焦点を当てます。

分子レベルでは、インスリンは内皮インスリン受容体基質-1 (IRS-1) に結合し、ホスファチジルイノシトール-4,5-二リン酸 3-キナーゼ (PI3K)/プロテインキナーゼ B (Akt)/硝酸という 2 つの一次シグナル伝達カスケードを活性化します。オキシド (NO) 経路、および Ras/マイトジェン活性化プロテインキナーゼ (MAPK)/エンドセリン-1 (ET-1) 経路。前者の経路の活性化は、抗アテローム生成性および血管拡張性のシグナル伝達を誘導するのに対し、後者の経路の活性化は、アテローム生成促進性および血管収縮性のシグナル伝達を誘導します。健康な状況下(多くの血管床/動脈)では、インスリン投与の最終的な効果はNO依存性の血管拡張であり、PI3K/Akt/NO経路の活性化が優勢であることを示唆しています。

定期的な運動は血管のインスリン感受性を一貫して高めます。最初の断面データは、インスリン刺激による下肢の血管拡張が、持久力トレーニングを受けたアスリートでは、それ以外の健康な座りっぱなしの対照者と比較してより大きいことを明らかにしています。健康な対照齧歯動物およびインスリン治療された 1 型糖尿病の齧歯動物では、持久力トレーニング後のインスリン刺激血管拡張の改善は、内皮 NO シンターゼタンパク質の増加と関連しています。注目すべきことに、後者の研究では、1型糖尿病のすべてのラットの高血糖/血糖濃度を均一にするためにインスリン治療を隔週で調整し、持久力トレーニングの治療効果が高血糖の慢性的な改善とは無関係に発生することを強調しました。さらに、肥満/T2D齧歯動物において回し車運転とメトホルミンまたは食事制限を比較した場合、すべての治療法が体組成およびHbA1cに対して同様の有益な効果を発揮したにもかかわらず、孤立した骨格筋細動脈におけるインスリン誘発拡張を改善したのは回し車のみであった。まとめると、これらのデータは、定期的な運動の有益な効果は、脂肪の減少や血糖コントロールの強化とは無関係に与えられ、運動中に血管系が受ける局所的または全身的な信号に関連している可能性があることを示唆しています。急性および慢性の運動の治療効果の原因となるメカニズムをより深く理解するために、運動に反応して血管系が経験する信号のいくつかと、運動トレーニングに対する主要な慢性的な血管の適応について概説します。

運動と血管せん断応力 – 骨格筋

一般に、骨格筋は、収縮特性と代謝特性の両方に従って分類される 3 つの線維タイプに分類されます: 酸化遅筋 (SO)、速筋、解糖 (FG)、および酸化解糖速筋 (FOG) )。骨格筋の血流は運動強度とともに増加し、線維タイプの組成と運動中の動員に関連して骨格筋内および骨格筋間に不均一に分布します 。休息から最大限の運動への移行中に、骨格筋の血流は最大 10 倍に増加し、最大 300 ~ 400 mL・100 g -1 ・min -1 に達することがあります。興味深いことに、運動中に活動が相対的に増加する骨格筋線維に供給する血管系は、運動中に血管せん断応力(すなわち、内腔壁に対して作用する血液の摩擦力)の増加を経験する可能性がある。

血管せん断応力は、内皮細胞の頂端表面に位置する糖衣に結合していると思われる機械受容体の集団の変形を引き起こします。これにより、機械感受性 PI3K/Akt/NO シグナル伝達経路が活性化されます。現在、運動誘発性の血管せん断応力の増加への急性または繰り返しの曝露、ひいては内皮PI3K/Akt/NOシグナル伝達の増強への急性または繰り返しの曝露が、血管運動制御の変化(すなわち、内皮依存性の改善)に関与していると考えられている。血管拡張)および活動中の骨格筋における血管リモデリング(細動脈および毛細血管の数、直径、密度の増加によって反映される)。主に動物から得られた入手可能な証拠が、運動トレーニングが血管機能と動脈/細動脈の構造を空間的に異なる方法、強度依存的な方法、適応はトレーニング セッション中に活動が相対的に最も増加する筋肉組織に集中する傾向があります。例えば、中程度の強度の継続持久力トレーニングと高強度のインターバルトレーニングは両方とも、動物 と人間の毛細血管密度を増加させます。しかし、動物での研究では、トレーニング後の毛細血管密度の増加は主に SO 筋線維と FOG/FG 筋線維でそれぞれ起こることが示唆されています。Cocks らの最近の研究では、肥満男性の外側広筋の毛細血管密度の増加は、中程度の強度で継続的に (1 日 40 ~ 60 分65%で−1V˙○2ピーク高強度インターバルスプリント(Wingate テストを4 ~6 回繰り返し、4.5 分の休憩を挟む、5 日・週-1、4週間)よりも、サイクリングトレーニング(19 対6%、それぞれ)、トレーニングによって誘発される毛細管対線維比または線維あたりの毛細管接触の増加は、トレーニングレジメン間で同様であり、線維の種類に特有のものではありませんでした。注目すべきことに、外側広筋にはSO、FOG、FG線維と筋生検の深さと線維組成が含まれているため、これらの結果は、検査された骨格筋とグループ間で採取された筋線維、およびトレーニング前/トレーニング後に採取された筋線維の影響を受ける可能性があります。結果に影響を与える可能性があります。

血管トレーニング

有酸素運動およびレジスタンス運動トレーニングは、運動中に活動/血流が相対的に増加する骨格筋および場合によっては脳領域の血管供給が改善され、血管のインスリン感受性を改善します。私たちは、さまざまな運動方法を取り入れ、低強度、中強度、高強度の運動を組み込むことのさらなる利点は、単に「多ければ多いほど良い」ということではないと主張します。異なる運動モードと強度には、異なる骨格筋の活性化、異なる線維動員パターン、異なる脳領域または同じ脳領域内のニューロン集団の活性化が必要であることを考慮してください。したがって、異なる運動モードと強度を採用すると、骨格筋と脳の両方における運動トレーニングに対する機能的および構造的な血管の適応の空間分布が調整されます。したがって、我々は、刺激の継続時間が十分である(すなわち、適応を誘導するための最小閾値を超えるもの)と仮定し、最も骨格筋と各骨格筋内の最も多くの筋線維を活性化するように設計された運動プログラム(すなわち、最大の刺激)を提供する。運動中の線維動員の相対的な増加)、全体的で多様かつ統合された神経出力(つまり、複雑で調整された運動/感覚運動活性化を学習して使用し、戦略の要素を使用し、反復的で新しい刺激で構成され、複数の感覚を働かせる)を必要とするため、最も直接的かつ広範な血管適応。このため、ほとんどの血管組織で血管インスリンシグナル伝達を最大限に強化することを目的として、骨格筋線維と中枢神経系の動員を最大化するために運動のモードと強度を調整することをお勧めします。

レクリエーションのための身体活動や構造化された運動トレーニングへの参加は、代謝機能や神経認知機能に有益であると広く認められています。同様に、それらは血管のインスリン感受性を維持または改善するのに不可欠です。ただし、根本的なメカニズムは未解決のままです。我々は、運動誘発性の血管インスリンシグナル伝達の改善は、少なくとも部分的には運動誘発性の血管せん断応力によってもたらされると推測している。したがって、今後の研究では、運動誘発せん断応力が実際に血管のインスリン感受性を高めるかどうかを実験的に検証し、これが起こる分子機構を解明することが重要である。

キーポイント:

骨格筋および脳血管系におけるインスリン抵抗性は、代謝疾患、神経疾患、血管疾患を結びつける統一的な病態を表しています。

日常的な身体活動 (PA) は、骨格筋と脳における血管インスリンシグナル伝達を最適化するための効果的な治療法です。

大きな骨格筋量を必要とし、強度を調節して各筋肉内のより多くの筋線維を動員するとともに、重要な中枢神経動員を必要とするPAは、骨格筋と脳の血管インスリン感受性を促進する血管適応を最大化します。

将来の研究は、そのようなメカニズムの概念が処方に基づいたPA介入に統合された場合に、インスリン抵抗性の前臨床集団および臨床集団における血管代謝および血管神経の治療結果が改善されるかどうかに焦点を当てる必要がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?