【連載】異界をつなぐエピグラフ 第7回|これが最初のエピグラフ?|山本貴光

「エピグラフ」とはなんぞや? ──書物をひらいたとき、扉ページの裏側やタイトルの左下などにそっと添えられている短かな(ときに長々とした)引用句。そう、アレです。〈……以下、続きはこちらの冒頭のご挨拶文をご覧ください。〉

ただいま創元社では、山本貴光さんを編著者にお迎えし、『エピグラフの本』(仮題)を制作中です(2023年4月刊行予定)。古今東西のさまざまな「作品」のエピグラフを集め、読者のみなさんと一緒にながめて愉しむ──ありそうでなかったそんな本を、ゆっくり、じっくり、みっしりと編んでおります。

出版に先行し、ウェブ連載を開始いたします。毎月15日は山本さんにエピグラフについて縦横無尽に綴っていただく「異界をつなぐエピグラフ」。末日はエピグラフ採集係の藤本なほ子さんによる「エピグラフ旅日記」です。まずはこれらの連載にて、限りなく広がるエピグラフの宇宙のお散歩をどうぞお愉しみいただけますように。

第7回|これが最初のエピグラフ?

さて、ここまでのところ、いくつかのエピグラフを眺めてきた。といっても、どれだけあるかも分からないエピグラフの全体からしたら、私が触れたのは砂浜でたまさか手に触れた一握りの砂といったところかもしれない(いや、もっと少ないかも)。

他方で、藤本なほ子さんによる姉妹連載「エピグラフ旅日記」をご覧いただくとお分かりのように、藤本さんはエピグラフ・ハンターとして書棚のあいだを探索していらっしゃる。その結果をまとめつつあるリストを見ると、なんとたくさんのエピグラフがあるのだろう、とそれ自体新鮮な感慨が湧いてくるのだった。それに、こんなふうに集めてみなければ見えてこないこともあるな、とも。

ところで、これまで私たちと同じように、この果てのないように見えるエピグラフの宇宙を探索した人はどれくらいあっただろうか。そのうち、どなたかが、探検の結果をぎゅっと圧縮して書き残しておいてくれたりしていないだろうか。もしそんな先人がいるなら、ぜひその教えを授かりたい。いや、きっといるはず……

というのは半分冗談で、なにごとかを探索する際には、自分が考えるようなことは既に誰かがやっているはずと思っておくぐらいでちょうどよい。

エピグラフについてもそのつもりで探しているのだけれど、私が読める言語の制限と、検索能力の限界のためもあってか、まだそう多くは見つけられていない。ときどき、その名も『エピグラフ』という本に遭遇して、「おお!」と椅子から立ち上がったりすることもある。ただし、取り寄せて読んでみたら、文芸作品からいろいろなエピグラフを集めて少しコメントをつけた本だった(それはそれでありがたいわけですが)。

1.本文を取り囲むあれこれのもの

そんななか、これまで目にしたエピグラフ論のうち、広くエピグラフに注意を向けて書かれたと思われるものに、ジェラール・ジュネットの『スイユ──テクストから書物へ』(和泉涼一訳、水声社、2001)がある。

文学研究者のジュネットは、文芸作品や書物についてそれは多面的に検討した人で、そちらの方面について知りたいことがある場合、「この件についてジュネットはなにを言っていたかな」と確認したくなる頼れる人なのだった。

この『スイユ』という日本語としては耳慣れない書名は、フランス語のseuilを音写した言葉。意味としては「敷居」とか「始まり」とか、なにかの境界を指す言葉(ついでながらジュネットの本をたくさん出している出版社もスイユという)。ジュネットは、文学作品のテクスト(ここでは大まかに「本文」と受けとっておいて差し支えない)というものは、ただそれだけであるわけではなくて、他のいろいろな要素とともに置かれていて、それらが敷居のような働きをすると指摘している。これはエピグラフにも無縁ではないので、少し立ち止まっておこう。具体例を見れば、意味がはっきりすると思う。

例えば、私の手元に宇佐見りん『くるまの娘』(河出書房新社、2022)という小説がある。この本を読む場合、まずは本を手にとる。ただし、いきなり本文に辿り着いたりはしない。

まずは表紙が目に入る。イラストがあり、向かって右上には著者名が、左上には書名が配置されている。それから帯が巻かれていて、編集者によると思われる宣伝文、それから山田詠美、中村文則による推薦文が並ぶ。読者がいちいちこうした文字に目を通すかどうかは別としても、目に入るわけである。

表紙をめくると遊び紙があり、書名と著者名(ローマ字、日本語)と版元名が刷られた扉が現れる。次のページは「くるまの娘」と、タイトルだけが提示される。さらにめくると本文が始まる。その本文ページには、小説の文章の他に、ページ下部にタイトルとページ数がある。

そして小説本文が終わると、初出の情報、さらには奥付、発行や印刷の年月日をはじめ、本書の制作に携わった人びとの名前や会社名が並ぶ。著者の略歴もある。

その次のページには、河出書房新社から出ている宇佐見りんの小説2作の広告。裏表紙に進むと表紙に続いてイラストと帯(紹介文、本文からの引用、コピー)、それとバーコードにISBNとCコード、定価と税率と税込み価格が印刷されている。

と、こんなふうにして、本のかたちになった小説には、本文以外に実にさまざまな要素が付随している。ジュネットはこれらをまとめて「パラテクスト(paratexte)」と名付けている。「パラ」という接頭辞は「~に準ずる」「~を外れた」「~の横に」といった意味をもつ。つまり「パラテクスト」とは、テクスト(本文)に準ずるもの、しかしテクストの外側、テクストの横にあるテクスト(文章)というほどの意味である。その実例はいまお目にかけたのでイメージが湧くと思う。

作家が書いた小説の本文(テクスト)の周りに、表紙や帯の各種の文章やイラスト、扉、ページの下部に置かれたタイトルやページ数、広告、奥付といった要素が配置されていた。こうしたパラテクストによって、この本文がどういうものであるかを表しているわけだ。この場合なら、著者名やタイトルとともに、「これは読むに値する小説ですよ」「定価のついた商品ですよ」というメッセージを表現している。

『スイユ』のサブタイトルに「テクストから書物へ」とあるのは、本文(テクスト)の周囲にいろいろなパラテクストが置かれることで「書物」ができている、というほどの意味なのだった。

2.それでエピグラフについてはなんと?

『スイユ』は、いまあらましをご説明したパラテクストを中心に考察した本である。全体は序論と結論の他、13章から成る。判型、叢書、表紙、扉、組版、印刷といった出版社や印刷会社が設計してつくる要素から始まって、作者名、タイトル、紹介寸評、献辞、エピグラフ、序文、後書、内題、注といった各種の文字やグラフィックによる要素が検討されている。

ご覧のようにわれらがエピグラフも登場する。ジュネットは、『スイユ』の第6章をまるまる使ってエピグラフを検討しているのだ(といっても邦訳で20ページに満たない分量なのではあるけれど)。いったいなにを述べているのか、要点をかいつまんでご紹介したい。

まず、冒頭でジュネットはエピグラフを定義している。ここは肝心なところなので、そのまま引用しよう。

私はエピグラフépigrapheを、おおむね次のように定義する──通常は作品ないし作品の一部の冒頭に銘句exergueとして置かれた引用、と。

(『スイユ』、p.169)

ご覧のようにエピグラフと呼ばれる文について、次の3点を確認している。

❶位置:冒頭

❷内容:銘句

❸出所:引用

ここで「銘句」とは、作品そのものからすると、その外側に置かれた文というほどの意味で捉えておこう。

3.これが最初のエピグラフ

それから「歴史的概観」という項目では、エピグラフの歴史が検討されている。そうそう、それそれ。そこのところをぜひ!

というので、やや前のめりに読んでゆくと、「上述の定義に従うなら」と前置きした上で、先生は「十七世紀以前にはエピグラフのどんな痕跡も発見できない」(同書、p.170)と言っている。思わず「ほー!」と声が出てしまった。

というのも、そうはいっても古今東西、これまで厖大な本がつくられてきたのに対して、私などはそのうちのごく一部のごく一部の(中略)ごく一部をかろうじて読んだことがある程度で、到底そのように断定する自信がないからなのだった。というのはイヤミとか負け惜しみとかではなく、素直にそう思うところ。さすがはジュネット先生である。

ただし、それに続けてこうも言う。

だが、作者の標語deviseというもっと昔の実践に、エピグラフの先行的存在をみなければなるまい。標語のテクストはまさに引用でありうる。

(同書、p.170)

ふたたび「へー!」と声を上げてしまった(自分の部屋でよかった……)。これには少々訳がある。詳しくは次回あたりでご紹介したいと思っているのだが、先日、16世紀に刊行された本を見ていたら、エピグラフのようなものを見かけて、「おお、こんな時代にも」とちょっと興奮するということがあった。それはひょっとしたら、ジュネット先生のいう「標語」なのかもしれない。

ところで「標語」とはなんのことか。ごくかいつまんで言えば、ある人が自分自身の信条というか、方針というか、いつも気に掛けることとして持っているもののことを指す。原語のdeviseを仏和辞典で引けば「標語」「スローガン」「格言」「生活信条」「モットー」といった訳語が出ている(『小学館 ロベール仏和大辞典』小学館、JapanKnowledge版)。

個々の作品ではなく、それを書いている著者にくっついているものだと考えればよい。だから、人によっては複数の著作の冒頭に、同じ標語を添えるということがある。「作者はいわば、自分の経歴の、あるいは自分の全人生の銘句としてその標語を置くのである」(同書、p.170)とはジュネットの説明。

さてそこで、最も気になる点に触れるときがきた。最初のエピグラフの例はどれなのか。

私の知る限り、最初の作品のエピグラフは、少なくともフランスにおいてはラ・ロシュフコーの『箴言』、もっと正確には一六七八年版〔第五版〕の『道徳に関する省察もしくは警句と箴言』に付された以下のエピグラフだ(第四版以前に存在していたとは思われない)──「われわれの美徳はたいていの場合、仮装された悪徳にすぎない」。

(同書、p.171)

そろそろうるさくなってきたと思うので、私がなんと呻いたかは記さずにおこう。ただ、繰り返せば、「私の知る限り」と断りを入れるにしても、こんなふうに言えてしまうのは凄いことだ。しかもジュネット先生は、さらに注意している。

だが、この最初の例は依然として、あるいはすでにして、逸脱的である。というのも、作品の冒頭に置かれたこの文は、引用(作者名が記された非自作の引用)として与えられているのではなく、むしろラ・ロシュフコー自身の箴言のように響くからだ。この文はまさに、彼の箴言の典型例であり、また彼の全教説の象徴にして圧縮のように思われるのである。ゆえにこれは、自筆のエピグラフ、すなわち自己エピグラフにほかならない。

(同書、p.171)

もしエピグラフが、他の人からの引用だとするなら、ラ・ロシュフコーが『箴言集』の冒頭に掲げている文は、それに該当しないように見えるというわけである。つまり、自分の文を自分の本の冒頭に掲げた「自己エピグラフ」という見立てだ。さすがは網羅と分類を大得意とするジュネット先生だけに、命名もお手の物。今後私たちも必要が生じたら、この「自己エピグラフ」という言葉を使わせてもらうことにしよう。

4.『箴言集』のほうへ

ラ・ロシュフコーの『箴言集』は、日本でも繰り返し翻訳されて読まれてきた本の一つだ。いまでも二宮フサ訳(岩波文庫)、武藤剛史訳(講談社学術文庫版)が書店で手に入る。

著者は、ラ・ロシュフコー公爵フランソワ6世(1613-1680)というフランスの貴族。乱世のフランスで、武人として戦いと謀略に身を投じた前半生から、後半生はサロンでの社交生活に精を出し、そうしたなかで『箴言集』を書いている。武人から文人へと転じた人だった。

ちょっとややこしい話をすると、ラ・ロシュフコーの『箴言集』は生前、第5版まで出されている。ただの増刷なら「よく売れましたなあ」というので話は簡単なのだが、実際にはどうやら版ごとに追加したり削除したり書き直したりと、かなりの異同があるようだ。講談社学術文庫(武藤剛史訳)の「訳者まえがき」の解説を要約すると以下の通り。カッコ内は収録された箴言の数。

1665年 初版(318)(★1)

1666年 第2版(302)

1671年 第3版(341)

1675年 第4版(413)

1678年 第5版(504)

ついでながら、ラ・ロシュフコーご当人が本を出す前に、1664年にオランダで海賊版が出ているというのも面白いがここでは措いておこう。出版前から写本のかたちで回し読みされていたようで、それが当人の断りなく出版されたとのこと。また、ラ・ロシュフコーの没後には、第5版を決定版として版を重ね続けることになる。

ジュネット先生は、このうちの第5版でエピグラフが初登場したと言っていた。講談社学術文庫版も第5版を訳したもので、冒頭を見ると確かにエピグラフがある。それはこんな文である。

われわれの美徳とは、たいていの場合、偽装された悪徳にほかならない。

(★2)

いやはや耳が痛い。

それはともかく気になるのは、先生の言うように第4版以前にはエピグラフがなかったのかというところ。信じないわけではないのだけれど、ここはやはり現物にあたるにしくはない。というので、例のごとくデジタル・アーカイヴを探索に向かおう。

5.間違い探しのように

フランス国立図書館のデジタル・アーカイヴGallicaとGoogle Booksを探したところ、幸いなことに『箴言集』の初版から第5版までの各版を見つけることができた。

その前に、お伝えするのが遅くなったが、『箴言集』の原題はRéflexions, ou Sentences et maximes moralesという。ネットで原文を探す際にはこちらを入力するとよい。直訳すれば『生き方に関する省察集、あるいは格言集、箴言集』とでもなろうか。

さて、せっかくなので初版から第5版まで、扉と『箴言集』本文の冒頭のページを画像で並べてみることにしよう。ほとんど同じで一部変えてある「間違い探し」のような見比べになると思われるので、どうぞそのつもりで楽しんでいただければ幸いである。

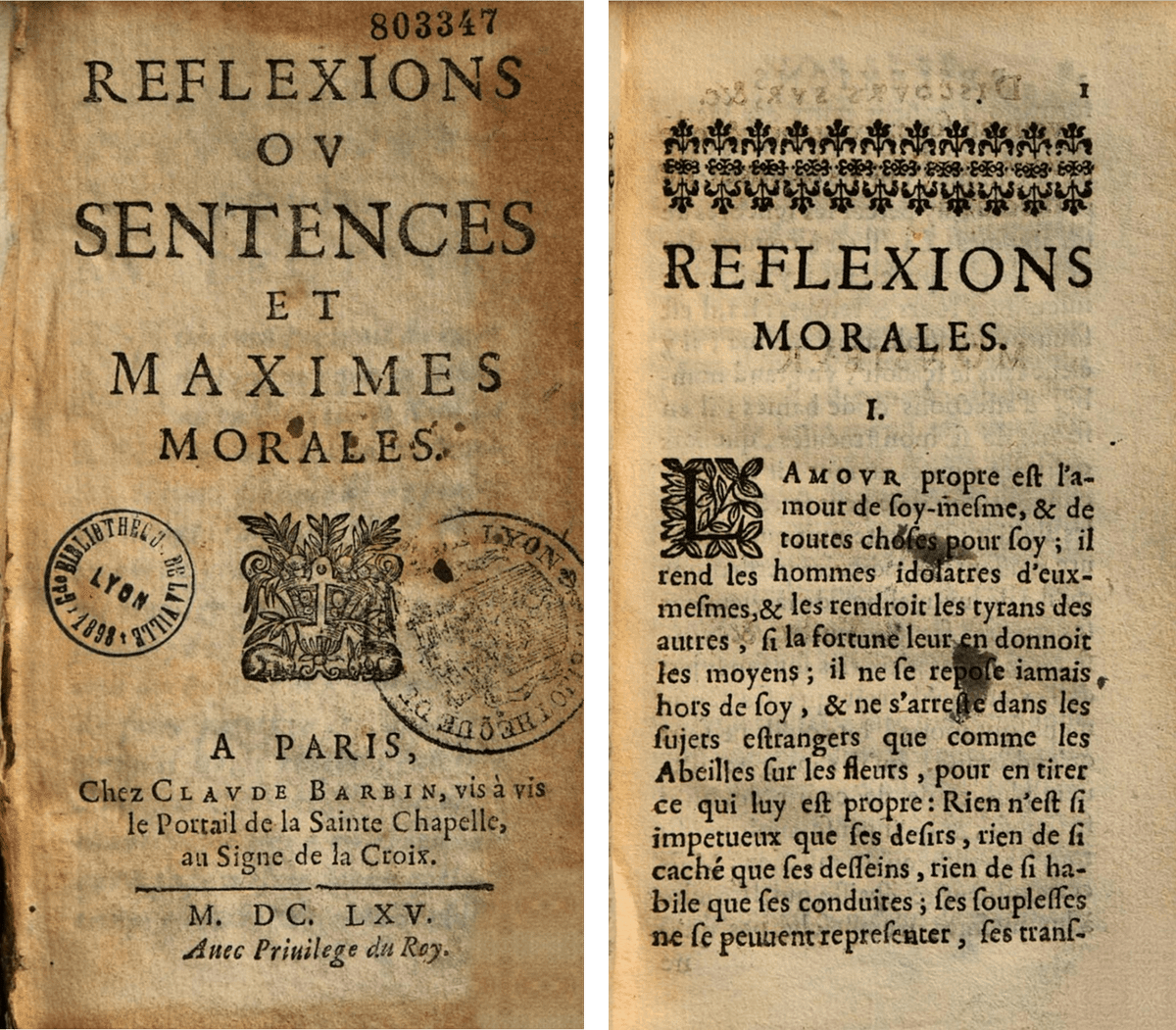

まず、1665年に刊行された初版から。

扉ページには「省察集(REFLEXIONS)」から始まる書名が大きく提示されている。ページの一番下に見える「M. DC. LXV.」が刊行年で、アラビア数字に書き換えると「1665」となる。

また、『箴言集』冒頭のページは「生き方についての省察(REFLEXIONS MORALES)」と表題があって、その下には番号「I.」を挟んで、「自己愛(L'amour propre)」について書かれた最初の箴言が始まっている。

その1文字目の「L」は大きく、そして葉っぱで飾られている。これは、印刷本より前の写本時代の名残だ。文字を大きく飾って「ここから新しい章が始まりますよ」といった区切りを目で分かるようにする工夫である。写本では、たいてい色がつけてあって、いまでいうアプリのサムネイル画像のような機能ももつ。つまり、人の記憶にも訴えるヴィジュアル要素なのだった。

それはそうと、肝心のエピグラフらしきものはない。

では次に1666年の第2版を見てみよう。

扉のページを初版と見比べてみると、文字の配置や大文字か小文字かなど、タイポグラフィは少し違っているものの、文言はほとんど同じようだ。明確に違う点が二つある。一つは、第2版では書名の直下に”Nouvelle Edition.”(新版)と付け加えられている。もう一つは発行年で「M. DC. LXVI.」と見えるから、これは「1666」のこと。

では冒頭部分はどうか。ぱっと見てもまるで違っているように見える。ページの飾りや文章冒頭のイニシャル(装飾頭文字)からして違っているからだろう。初版は「L」だったところ、第2版は「C」となっている。

また、文章の長さが違っているのもすぐお分かりになると思う。初版のほうは一つ目の箴言が長々と続いているのに対して、第2版は最初のページに「I.」と「2.」が見える。

いずれにしてもここで注目したいエピグラフは、第2版にもないようだ。では、第3版はどうか。

第3版は1671年に刊行されており、第2版刊行からちょっと間が空いている。表紙と冒頭はこんなふう。

扉ページは、書名の下に「第3版(TROISIEME EDITION)」ならびに「増補改訂(Reveuë, corrigée & augmentée)」とある。また刊行年は「M. DC. LXXI.」だから「1671」のこと。細かいところでは、第2版までラテン語風に「U」を「V」としていたのが、第3版では「U」になっていたりもする。

『箴言集』の冒頭はどうか。装飾の図やイニシャルの飾りは変わっているし、組版も少し違っているけれど、文面もほぼ同じようだ。本としての形も定まった感じだろうか。

そしてエピグラフは見当たらない。やはりジュネット先生が言う通りのようだ。

そろそろ代わり映えがしなくて飽きてきたかもしれない(タイポグラフィに関心がある向きは興奮してきたかもしれない)。とはいえ、ここまできたら念のため、第4版も見ておこう。

扉には「第4版(QUATRIE’ME EDITION)」で「第3版からの増補改訂版(Reveuë, corrigée & augmentée depuis la troisiéme)」とある。発行年は「M. DC. LXXV.」とのことで、これは「1675」。ヨシ(指さし確認)。

『箴言集』冒頭部はどうか。うん、やっぱりページ上部に飾りがあって、「生き方についての省察」と表題があって、1文目はイニシャル(装飾頭文字)で、ふむふむ、ヨシ……と言いかけて指さししかかった手が止まる。よくない。なんだこれは。

一度にいくつかのことがごちゃごちゃともつれた糸のように頭のなかに押し寄せる。落ち着いて整理しよう。4点ほど気になることがある。

❶イニシャル

まず、このページには大きく印刷された文字が二つある。向かって上の「N」と、その下の「C」だ。この二つのイニシャル(大文字)は扱いが違うように見える。「N」のほうは台座の上に王冠と王笏のようなものが置かれている、という具合に飾られているのに対して「C」は単に大きくしただけに留まっている。この違いはなにか。

❷書体

また、「N」で始まる文章と「C」で始まる文章は、書体も違っている。「N」のほうはイタリック体で、「C」のほうはローマン体。なぜ異なる書体を使っているのか。

❸位置

「N」で始まる文章と「C」で始まる文章のあいだに「I」とある。これは、「C」で始まる文章が第1番目の箴言であることを示すものだろう。ということは、その手前にある「N」はなにか。

❹マルジナリア

「N」の文の直下に、一部重なるようにして小さめの字で3行ほどなにかが記されている。端正な文字なので印刷かと見紛いそうだが、これは手書きのようだ。というのも、次のページ以降にも、同じ文字で余白にあれこれ書き込みが見られる。余白への書き込みを英語ではマルジナリアという。いま見ているこの本は、なかなかのマルジナリア本なのだ。

と、それはおいといて、書き込まれている文字をテキストに起こせば以下のようになりそう。

Falsae virtutes, et vitia reditura. Tac. H. 1.

des vertus d’emprunt, et des vices de reserve.

上はラテン語で、下はそのフランス語訳のようだ。出典はタキトゥスの『同時代史(Historiae)』第1巻で、ローマ皇帝オトを評した言葉である。ラテン語のほうを訳せばこんなふうになろうか。

偽りの美徳といずれ償うことになる悪徳

この読者は、なぜここにタキトゥスの言葉を書き込んだのだろう。しかもご丁寧にラテン語の原文とフランス語訳で。書き込みの位置からすると、どうやら直前の「N」から始まる文に関連づけているようだ。では、「N」から始まる文には何が書かれているのか。

Nos Vertus ne sont le plus souvent, que des vices déguises.

これは次のように訳せる。

われわれの美徳とは、たいていの場合、偽装された悪徳にほかならない。

そう、見覚えがある。上のほうで引用した第5版のエピグラフと同じ文だ。

しかも、ぴったり一致するわけではないものの、先ほどのマルジナリアで教えられたタキトゥスの文と似ている。文の形としては違うものの、「美徳(vertus)」と「悪徳(vices)」を並べて、両者を同じようなものとして提示しているあたりがそう感じられる。この書き込みをした読者は、「出典はこれかな」と思い出したのかもしれない(★3)。とはいえストレートな引用というわけではない。言うなれば、タキトゥスを下敷きにした「自己エピグラフ」というところだろうか。

以上の4点を整理しよう。このページには「N」から始まる文と、「C」から始まる文章がある。「N」のほうにだけイニシャルに飾りがついている(❶)。また、「N」と「C」は書体が違う(❷)。そして「N」と「C」のあいだに「I」とあり、箴言は「C」から始まる(❸)。この3点から、「N」は箴言というよりは、その手前に置かれた特別な文である様子が窺える。その内容はといえば、第5版で掲げられているエピグラフと同じ文だった(❹)。

つまり、第4版の冒頭に置かれたこの文は、エピグラフである。

6.巨人の肩に乗ったら見えたもの

最後に1678年に刊行された第5版の扉と冒頭を見ておこう。ここにはエピグラフが載っているはずである。

扉のほうは省略する。『箴言集』の冒頭部分を見てみると、先ほどの第4版と同じように「N」から始まる一文が、箴言の手前に置かれている。ジュネット先生が「(第四版以前に存在していたとは思われない)」とコメントしていたエピグラフである。

というわけで、ジュネット先生のコメントは少し修正が必要かもしれない。例えばこんなふうに(山本が手を入れたところを太字にした)。

私の知る限り、最初の作品のエピグラフは、少なくともフランスにおいてはラ・ロシュフコーの『箴言』、もっと正確には一六七五年版〔第四版〕の『道徳に関する省察もしくは警句と箴言』に付された以下のエピグラフだ(第三版以前にはない)──「われわれの美徳はたいていの場合、仮装された悪徳にすぎない」。

仮にこう考えてよいとすれば、ジュネット先生に倣ってこう言えるだろうか。フランスにおけるエピグラフの最初の使用例は、ラ・ロシュフコー『箴言集』第四版(1675)である(かもしれない)。仮にそう見ておくことにして、さらに遡る例が見つかり次第訂正することにしよう。

以上は言うまでもなく、ジュネット先生の見立てがあればこそ、より正確なところを調べられたというお話である。ここでやってみせた調べ物は、その気さえあれば、誰にでもできることに過ぎない(私が気づいていないだけで、既に指摘した人がいてもおかしくない)。

それにもしジュネット先生が『スイユ』を書いた頃に、いまと同じだけのデジタル・アーカイヴがあったら、私などには到底真似のできないような広さで徹底した調査をして、さらに確度を高めたに違いない。そんな技術環境がなく、検索の支援がない状態で、いったいどれだけものを読み調べたらこんなふうに書けるのかという本を書いていたことに改めて驚くばかりである。というわけで、巨人の肩に乗ってみたら見えたものをご報告したのだった。

もう一つ、『スイユ』で示されているエピグラフの分類についても触れたかったのだが、これは次回のお楽しみということにしよう。なかなかミモフタモナイことが書かれているんである。

★冒頭画像

ラ・ロシュフコー『箴言集』第4版(1675)本文冒頭のエピグラフと思われる部分。下に手書きのマルジナリアが見える。François de La Rochefoucauld, Réflexions, ou Sentences et maximes morales, 4me edition, 1675, p.1. 画像はGallica(フランス国立図書館のデジタル・アーカイヴ)より借用。

★1 吉川浩「ラ・ロシュフコー『箴言集』の成立と発展(その一)写本から版へ」では、初版に収録された箴言の数を317と数えている(p.2)。この論文は「その四」まであり、『箴言集』の成立と変化の過程をつぶさに辿っている。その一からその四まで、それぞれ『同志社外国文学研究』第36号(1983)、第43・44号(1986)、第50号(1988)、『同志社法学』第39巻第3・4号(1987)に掲載されている。いずれも同志社大学学術リポジトリ(https://doshisha.repo.nii.ac.jp/)でPDFが公開されている。同サイトを「ラ・ロシュフコー『箴言集』」などのキーワードで検索するとよい。

★2 『箴言集』(武藤剛史訳、講談社学術文庫、2019)p.17。

★3 さらにややこしくなるので、ここに記すに留めるが、『箴言集』の英訳(Reflections; or Sentences and Moral Maxims, translated by J. W. Willis Bund and J. Hain Friswell, Sampson Low, Son, and Marston, 1871)を見ていたら、『箴言集』冒頭のエピグラフへの注として、次のようなことが記されていた。「このエピグラフは、ラ・ロシュフコーの体系にとって鍵となるものだが、これは1665年に刊行された『箴言集』初版の第179番に別の形で記されている。この箴言は第2版、第3版では削除され、1675年の第4版で、現在見られるように『箴言集』の巻頭に再び登場した。──エメ・マルタン」(同書、p.1)。文末にある「エメ・マルタン」とは、どうやらこの注を書いた人の名のようだ。そこでさらに調べてみたところ、エメ・マルタンが注をつけた『箴言集』があるようだった。あるカタログには1822年刊行と見えるが、その現物は見ることができなかった。代わりに、その後にパスカルの『パンセ』やモンテスキューの文章とともにエメ・マルタンの注がついた『箴言集』がセットになった本が何冊か出ており、それらの本を見ると、たしかに上記のような意味の注がつけられていた。それらの本に収録されているエメ・マルタンによる挨拶文は、末尾に”Mai 1822.”とあり、この頃刊行されたとみてよいようだ。

◎プロフィール

山本貴光(やまもと たかみつ)

文筆家、ゲーム作家。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授、金沢工業大学客員教授。

コーエーでのゲーム制作を経て、2004年よりフリーランス。主な著書・共著に『マルジナリアでつかまえて2 世界でひとつの本になるの巻』(本の雑誌社)、『世界を読み解く科学本 科学者25人の100冊』(河出文庫)、『記憶のデザイン』(筑摩書房)、『マルジナリアでつかまえて』(本の雑誌社)、『文学問題(F+f)+』(幻戯書房)、『「百学連環」を読む』(三省堂)、『人文的、あまりに人文的』(吉川浩満との共著、本の雑誌社)、『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。』(吉川との共著、筑摩書房)、『高校生のための ゲームで考える人工知能』(三宅陽一郎との共著、ちくまプリマー新書)、『脳がわかれば心がわかるか』(吉川との共著、太田出版)ほか。

好きなものはカステラ。座右の銘は「果報は寝て待て」。

twitter @yakumoizuru

YouTubeチャンネル「哲学の劇場」(山本貴光・吉川浩満) https://www.youtube.com/c/tetsugeki

★「エピグラフの本(仮)」マガジンページはこちら

「異界をつなぐエピグラフ」山本貴光

第1回 夢で手にした花のように

第2回 モンタージュ式エピグラフ、あるいはザナドゥへの道

第3回 ホラーの帝王にしてエピグラフの王

第4回 私は引用が嫌いだ

第5回 人文界のスターたちをお迎えした強力な弁護陣、あるいは護符型エピグラフについて

第6回 ペレック先生、困ります

「エピグラフ旅日記」藤本なほ子

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回