創作|⑤そらいろホットケーキ

そらいろホットケーキ

前回までのお話

前回までのお話は、下記リンクでお読みいただけます。

9.メープルシロップをどうぞ

未来は変えられる。いつでも。何回でも。

まず、卵をわって、よく混ぜる。

これは得意だ。毎朝やっていたから。

それから、さとうとミルク、バターをまぜる。

ほどよいところで、ふるっておいた薄力粉とベーキングパウダーを合わせ、バニラエッセンスをちょっぴりたらす。

フライパンをあたためて、たねを流しいれようとして、ハッと気が付く。

ぬれぶきん、ぬれぶきん。これをいつも忘れてしまう。

一度火を止めて、フライパンをぬれぶきんでサッとさまし、それからもう一度弱火にかけて、おたまですくったクリームいろのたねを、そうっとそうっとフライパンの真ん中から流しいれる。

『うまく焼こうとか焦がしちゃいけないとか考えないで、ただそこにあるホットケーキと無心で向かい合うの』

頭の中で、前に話していたおばさんの声がきこえる。

『そうすれば、自然とどうすればいいか分かる。強火にすればいいのか、弱火にすればいいのか。そろそろひっくり返した方がいいのか、まだもう少しあとなのか』

今、おばさん本人はお母さんといっしょにテーブル席に座って、カウンターの中でホットケーキを焼くわたしをじっと見ている。振り向かなくてもわかる。

まるくひろがったクリーム色のたねの表面にぷつぷつと空気の穴があきはじめる。

はしっこがカリカリになってきたところで、ぐるりとひとまわり、フライ返しのはじっこで外側をすこしだけ、持ち上げてみる。

いいかんじだ。そうっとフライ返しをホットケーキの下にすべりこませる。

フライ返しが完全にホットケーキの下に入ったのを確認してから、そっと持ち上げる。

反対の手でフライパンも宙にうかせて、フライパンの面とぷつぷつしているホットケーキの面を、両手のひらをあわせるみたいに、ぱっ、と合わせて、そのまますばやくフライパンをコンロの上へ。

ふーっと息がもれた。成功だ。

ホットケーキの裏側は、焦げもせず変なもようもできず、きれいにまるく、すべすべに焼けていた。

ふーっともう一度息がもれる。汗が落ちないように、首にかけていたタオルでおでこをふく。どこかで扇風機がぶーんとまわっている。

反対側も焼けたようで、いい匂いがしてくる。

またそっと、フライ返しをすべりこませてみる。

くっつかない。少しだけ持ち上げてのぞく。

いいかんじだ。そうっとお皿にとる。

そんなわけでわたしは、三人分のホットケーキが焼きあがった時は、もうくたくただった。

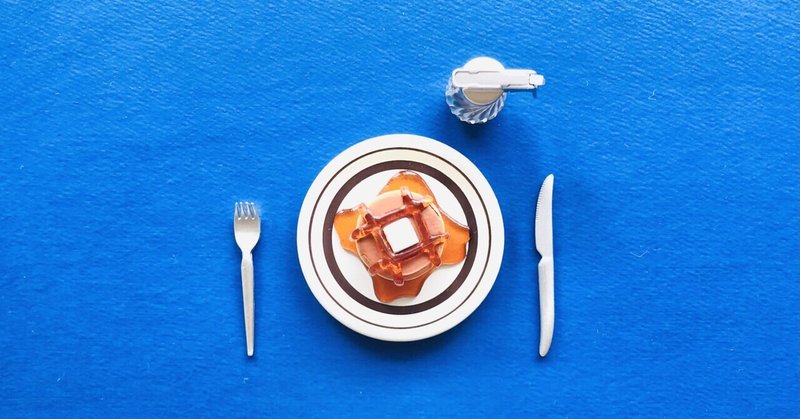

切っておいたバターをのせ、ハチミツと白砂糖、メープルシロップと一緒にテーブルに運ぶ。

お母さんとおばさんは、まじめな顔をしている。

「お待たせしました」

おばさんの真似をしてわたしは言ってみる。

「シロップとお砂糖は、お好みでどうぞ」

二人とも、お皿を見たまましーんとしている。

(焼きかげん、だめだったのかな?)

わたしはおばさんの顔をじっと見る。

「いただきます」

突然ぱんと両手を合わせて、おばさんが言った。

メープルシロップをさっととり、バターの上からたっぷりかけた。

おもむろにナイフとフォークをかまえ、ざくざくと切ってゆく。

切り口にとろけたバターとシロップがしみて金色にひかり、湯気がもわもわと立ちのぼった。

「いただきます」

つられたようにお母さんも両手を合わせ、そう言った。

お母さんはメープルシロップもハチミツもかけない。バターをぬりひろげてホットケーキにナイフを入れる。

「おいしい」

「おいしい」

一口食べて、二人が同時にそう言ってくれたとき、わたしはちょっとだけ、むねのあたりがきゅっとした。全然ちがう二人が、そっくりだったから。小さな姉妹がフォークをにぎってホットケーキをほおばっているのを見ているような、そんな不思議な気持ちになった。

わたしは椅子をすべりおりて、床にすっくと立った。

「お母さん、おばさん」

わたしは言った。二人の目がこっちを見た。お母さんは少し心配そうに、おばさんはいつものように、じっとわたしを見た。

落ち着いて、息をすって、わたしは言った。

「わたしは、おばさんがだいすきです。おばさんと暮らしたいです」

「未来!」

カチャンとフォークをお皿に落とし、お母さんが大きな声を上げた。そしてそれから、続きの声が出ないようだった。

「それで?」

静かな声でおばさんが言った。お母さんもこっちを見ている。わたしは足に力をいれて、続けた。

「お母さんに小さい時においていかれて、とっても悲しかったです。親がいないからって友達にからかわれたりしてくやしかった。急に帰ってきてまたいっしょに暮らそうなんて、お母さんは勝手です。わたしは、お母さんが好きかどうか、わからない。またお母さんと暮らしたいかどうか、わからない」

お母さんは泣き出したみたいだった。わたしはこわくて、お母さんの顔を見られなかった。まっすぐ前を見てるつもりが、いつのまにか自分のサンダルを見ていた。

わたしは両手をぎゅっとにぎった。どう続けたらいいのか分からなくなって、頭がぼうっとしてしまった。

「それで?」

もう一度、おばさんが言った。それはわたしには、

『うまくやろうなんて考えちゃだめ』

と聞こえた。

『余計なことを考えずに、ただ無心で向かい合うの』

いつもおばさんが言っていたこと。

『たとえば誰かと仲良くなりたいときとか、反対にけんかのときとか、もっと他の、思いがけない何かがおこったときとか』

わたしは体の力をぬいて、息をすった。ホットケーキのふんわり甘いにおいをすいこんで、わたしは前を向くことができた。

「でも、だから、わたしは、お母さんと行きます」

お母さんが目を丸くした。

「もう一度いっしょに行って、お母さんとの悲しかった思い出とかくやしかった時間とかを、今はちがう、今はいいんだっていうように、変えたいから」

わたしはじっとお母さんの顔を見た。

お母さんの目にみるみる新しい涙がもりあがって、それからお母さんは、わーんと机につっぷして泣きはじめた。

お母さんは、まるで子どもみたいだった。三歳みたいだった。あの朝お母さんにしがみついて泣いた、わたしみたいだった。

「よく自分で決められたね」

おばさんがわたしを見ていた。わたしはおばさんを向いてもう一度ホットケーキのにおいをすいこんだ。

「おばさん、今まで本当にありがとう。ずっとわたしのおばさんでいてくれてありがとう。時々遊びにきてもいいですか。それから大人になったら、いっしょにホットケーキのお店をやってもいいですか」

そのときわたしは初めて見た。おばさんの目から涙がこぼれたのを。

「おばさん」

びっくりしてわたしはおばさんにかけよった。

「汗よ」

私をおしやり、おばさんは机に置いてあった台ふきんで顔をごしごしふいた。それからそのふきんをお母さんに投げつけた。

「ほら、まりちゃんも顔ふきなさい。みっともない」

わんわん泣いていたお母さんが顔を上げた。きれいなお化粧がどろどろになっていて、わたしたちは笑った。

笑っていると、おばさんの手が伸びてきて、首にかけたタオルでわたしの顔をぐるりとふいてくれた。わたしの顔も知らない間に、涙と鼻水でぐちゃぐちゃなのだった。

わたしたちはみんなげらげら笑った。ばかみたいに笑った。

「まったく」

と、おばさんが言った。

「このあついのに、ホットケーキなんて」

それから、わたしたちはそろってホットケーキをほおばった。

夕日が店の中いっぱいにさして、お皿の上のホットケーキが金色にひかった。夏の夕方の空みたいに。

そらいろホットケーキ。

了

お読みくださり、ありがとうございました。

この作品は、14年ほど前に書いたものです。

長らくパソコンの中に眠っていましたが、このたびnoteという場に出させていただくことにしました。

そんなに長いものではないので、全5回に振り分けて、下記マガジンにまとめました。

いつもの生活エッセイとは異なりますが、皆様にひととき物語の世界をお届けできていましたら幸いです。

お読みくださり、本当にありがとうございました。

2024年は団地の暮らしエッセイから創作小説など、いろいろ掲載して行きたいと思います。サポートよろしくお願いします!