創作|④そらいろホットケーキ

そらいろホットケーキ

前回までのお話

前回までのお話は、下記リンクでお読みいただけます。

7.まほうのことば、ひとつ

この世には、分からないことがいっぱいある。

宇宙の外側はどうなってるの? とか、死んだらどうなっちゃうの? とか、わたしはどうして生まれてきたの? とか。

夜に考えると胸の奥がひゅーとするようなことたち。心臓がドキドキして、足が冷たくなり、頭があつくなる。ふとんの中でずっと眠れず、目がぱっちり開いてしまうようなことたち。

ふすまの向こうから、おばさんが電卓をたたく音がする。お店の帳簿をつけているのだ。いつもはその音を聞いているうちに眠ってしまうのに、たまに、おばさんがすべて後片付けを終え、電気を消し、となりにしいたふとんに入るまで、ずっと眠れないことがある。

わたしは、眠れないでいることをおばさんに気づいてほしくて、わざともぞもぞしてみる。おばさんは隣のふとんからわたしを見て、

「未来、眠れないの」

と、言う。

「何か考えているんでしょう」

と。そこでわたしは聞いてみる。

「宇宙の外側はどうなってるの?」

とか、

「死んだらどうなっちゃうの?」

とか、

「わたしはどうして生まれてきたの?」

とか。

おばさんはしばらく考え、

「わからない」

と、言う。大人にもわからないのか、と思って、わたしはまたひゅーとした気持ちになる。おばさんはふとんをめくると、わたしの足にさわり、

「やっぱりね」

と、言って立ってゆく。しばらくすると、湯たんぽを持ってきてわたしのふとんにいれる。

「足が冷たいから眠れないのよ、これでもう大丈夫」

夏でもおばさんはいつもそうする。あついなあ、と思いながら、それでもわたしはようやく眠ることができる。

カレンダーの日めくりが一まい一まいちぎられて、夏休みまでもうすぐになった。

わたしは久しぶりにお店でホットケーキを食べながら宿題をやっている。

お客さんは誰もいない。扇風機がぶうーんとまわっている。暑い時期のホットケーキ屋はひまだ。

「楽なもんよ」

と、おばさんは言う。

あれからお母さんからの連絡はない。あるのかもしれないけれどわたしには知らされてない。……と、思っていたら、本当に連絡がないのだと、おばさんは言う。

「こっちから電話をかけてもいつも留守番電話なの」

と。

あの日のことは夢だったんじゃないかな、と思うことがある。突然あらわれたお母さん。昔と変わらなすぎたお母さん。そこで、おばさんにそう言ってみたら、

「現実だよ、しっかり考えなさい」

と言われた。

「未来が決めなきゃ」

と。

「ここにいてもいいの?」

と、わたしは聞いてみる。どきどきしながら。

「未来が本当にそう決めたならね」

と、おばさんはじっとわたしの顔を見る。

わたしはうつむいてホットケーキを口におしこむ。

お母さん、と心の中でよんでみる。

お母さん、お母さん、泣いてしがみついたのにわたしを置いて行ったお母さん。

でもわたしを迎えに来てくれた。またいっしょに暮らせる。今行けばまたいっしょに暮らせる。お母さん。

「まあ、勝手だね」

と、おばさんが突然言ったので、わたしは飛びあがった。

「まりちゃんは、勝手だよ」

おばさんはゆっくり、もう一度言った。まりちゃんというのはお母さんのことだ。

「未来を置いて行く時も、急に電話して来て、明日出て行くからしばらくあずかってくれない? って」

そうだったのか、とわたしは思う。おばさんは続ける。

「犬や猫の子じゃあるまいし。それでまた急に帰ってきて、未来は引き取るから今までありがとう、って何なの?」

何なの? と言われてもわたしもこまる。

「未来」

おばさんはじっとわたしを見た。

「決めたの? そろそろ」

「決められない」

正直にわたしは言った。

「そろそろ決めなきゃ」

おばさんはじっとわたしを見たまま言った。

「お母さんは」

わたしはあわてて、関係のないことを言ってしまった。

「お母さんはやさしいよ」

おばさんはじっと私を見ている。

「お母さんが出て行く日に、わたしわんわん泣いて、ずーっと泣いてて、そしたらお母さんは、『ホットケーキを焼きましょう』って」

「それで?」

「……それで、お母さんは出て行っちゃったけど、だから勝手かもしれないけど、お母さんはわたしには、やさしかった」

そこまで一気に言って、わたしはだまった。扇風機のぶうーんという音だけが、お店の中にひびいていた。

「ふうん」

やがておばさんはそう言って、ひたいの汗をぬぐった。

「そんな昔のこと、よくおぼえてるのね」

そう言うとおばさんは、どこかさみしそうに笑った。

「……未来、まりちゃんと行きなさい」

西側のガラス戸から、オレンジ色の光がお店いっぱいにさしこんでいた。

8.こんがりふんわり焼けたなら

わたしはずっと、さびしくなんかなかった。

それからの二週間はあっという間にすぎた。お母さんからようやく何度か電話がかかってきて、わたしもしゃべった。電話ごしのお母さんの声は、びっくりするほどおばさんに似ていた。

「もうこっちに何もかも用意してあるから」

と、お母さんは言った。

「ようやく一緒に暮らせるね、ずっとさびしい思いさせてごめんね」

と。

「うん、わかった、ありがとう」

と言って、わたしはおばさんに電話をかわる。かわったあと、ちょっとだけ不思議な気持ちになる。わたしはずっと、さびしくなんかなかったのに。

終業式、色紙と手紙をたくさんもらって、わたしは転校のあいさつをした。今までありがとうございました。みんな元気でいてください。泣いている子が何人かいた。航太はそっぽをむいていた。

帰り道、

「おまえほんとに転校すんだ」

と、石をけりながら航太は言った。

「うん」

と、わたしは言いながら、辺りをきょろきょろと見回す。わたしにも、けとばす石があったらいいのに。

「じゃ、夏休みの宿題は?」

と、航太が聞き、

「へっ?」

思いがけない質問に、わたしは声がうらがえる。

「転校したら、夏休みの宿題はどうなんの?」

「わからないけど、二学期からその学校の生徒になるんだから、夏休みの宿題は無しかも」

ふうん、と航太は重々しくうなずいた。

「それ、いいな。おれも転校しよっかなあ」

「……となりの県だもん、すぐ遊びに来るよ」

わたしが言うと、

「そんなこと言ってねーだろ、バーカ」

と言って、航太は力強く石をけとばした。

「ただいま」

うちに帰ってお店のガラス戸をあけると、おばさんが一人でホットケーキを焼いていた。

「おかえり。暑かった?」

うん、とうなずき、わたしはカルピスをつくるために冷蔵庫をあける。おばさんが

「私にも」

と、言うので、コップを二つ出した。

氷をたくさんいれて、わたしはこいめ、おばさんはうすめでカルピスをつくる。

「氷をカラカラいわせながら少しずつのむのがいいよね」

と、おばさんは言う。

カルピスを飲みながら、おばさんはどんどんホットケーキを焼いて行く。どんどん、どんどん。いつか絵本のさし絵で見たみたいに、ホットケーキが高くつみあがる。

「ずいぶんたくさん焼くんだね」

おばさんの背中を見ながらわたしは言う。

「たねをつくりすぎちゃったの」

とおばさんは言う。

一心不乱におばさんはホットケーキを焼いている。

へたくそなはなうた、ぬれぶきんでフライパンをさますジュッという音、そしてホットケーキの焼けるふんわり甘い匂いがしてきた時……わたしの目からとつぜん、涙がこぼれた。

なぜか、とても、なつかしい気持ちになったのだった。

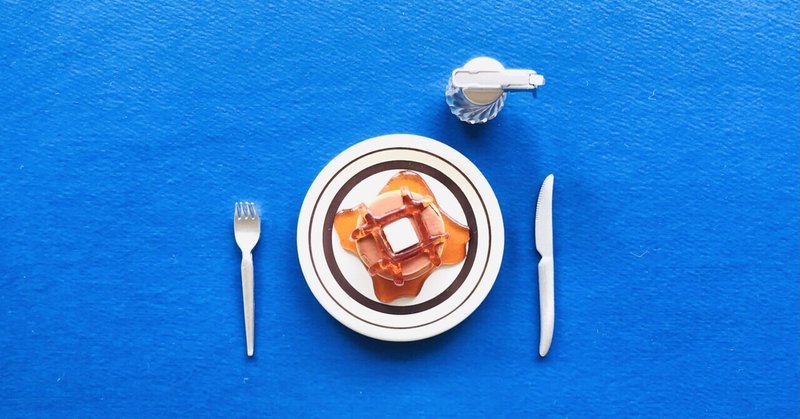

「はい、どうぞ」

コトン、とテーブルにお皿が置かれた。ほかほかのホットケーキの上で、四角いバターがとけかかり、おばさんはその上からメープルシロップをたっぷりかけた。

(あれっ?)

その時、わかった。思い出と今が、パズルがぴったり合うように、わたしの中で、パチリとつながった。

(あの朝ホットケーキを焼いていたのは、お母さんじゃなかった。お母さんが出て行った後で、わたしを迎えに来た、おばさんだったんだ!)

to be continued

次回、最終回です

この作品は、14年ほど前に書いたものです。

長らくパソコンの中に眠っていましたが、このたびnoteという場に出させていただくことにしました。

そんなに長いものではないので、数回(全5回を予定)に振り分けて、下記マガジンにまとめて参ります。

いつもの生活エッセイとは異なりますが、どうぞこちらもお付き合いいただけましたら幸いです。

2024年は団地の暮らしエッセイから創作小説など、いろいろ掲載して行きたいと思います。サポートよろしくお願いします!