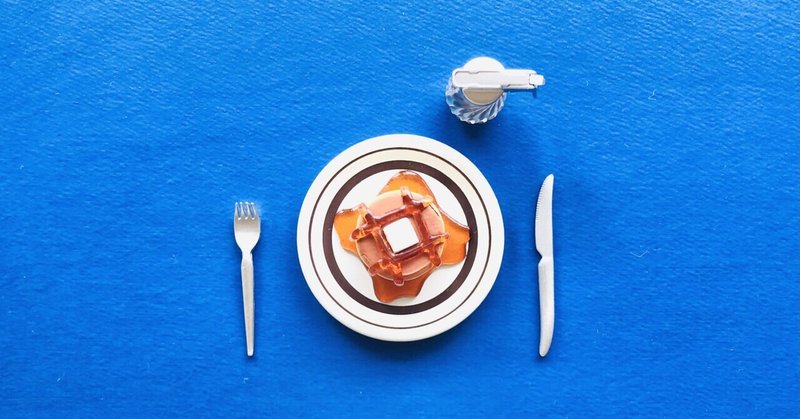

創作|③そらいろホットケーキ

そらいろホットケーキ

前回までのお話

前回までのお話は、下記リンクでお読みいただけます。

5.バニラエッセンス少々

わたしは、ホットケーキがうまく焼けない。

おばさんはわたしのことを、少しだけせっかちなんだと言う。たしかにそうかもしれない。

あと少していねいに材料をまぜればいいのにめんどうくさくなってダマができたり、ぬれぶきんでフライパンの表面をさますひと手間を、めんどうくさがってついはしょったり、弱火で火が通るのを待てなくて中が生だったり、強火にしてこがしてしまったりする。

おばさんが焼いたホットケーキは、いつも表面はすべすべでやさしいキツネ色、中はほかほかでふっくらしている。いつも。百枚焼いて百枚ともそういう風につくれる。

おばさんは、へたくそなはなうたをうたいながら、いつもとっても真面目な顔をしてホットケーキを焼いている。

「何を考えてるの?」

と、わたしは聞いたことがある。

「ホットケーキを焼いているとき、おばさんはいつも何を考えているの?」

「何も」

と、おばさんは答えた。

「無」

「ム?」

と、わたしは聞いた。

「そう」

と、おばさんは重々しくうなずいた。

「うまく焼こうとか焦がしちゃいけないとか考えないで、ただそこにあるホットケーキと無心で向かい合うの。そうすれば、自然とどうすればいいか分かる。強火にすればいいのか、弱火にすればいいのか。そろそろひっくり返した方がいいのか、まだもう少しあとなのか。これはホットケーキだけじゃなくて、いろんなときに有効よ」

と、おばさんは言った。

「たとえば?」

と、わたしは聞く。

「たとえば……そう、誰かと仲良くなりたいときとか、反対にけんかのときとか、もっと他の、思いがけない何かがおこったときとか」

そんなわけで、お母さんが登場した時、わたしはムッ! とおなかの中でとなえた。

(ムッ! ムムム無、ムムムム無……)

だって、とってもびっくりしたのだ。

夜だった。ピンポーンと玄関のチャイムが鳴った。わたしはふとんに入ったところで、あれ、何だろうもしかしてまた電報かな、なんて思っていた。まだ眠くなかったのでふとんから出て行くと、茶の間から女の人の話し声がした。おばさんと、もう一人の女の人の声。

わたしの足がガタガタふるえだした。茶の間はすぐそこなのに、どうしてもふすまを開けられず、その前で、わたしは石みたいにかたまってつっ立っていた。

(ムッ! ムムム無、ムムムム無……)

突然サッとふすまが開いて、電気の光が目に痛かった。

「あら未来」

ふすまを開けたおばさんが、わたしを見てそう言った。わたしはまぶしくて目をパチパチさせた。

「いらっしゃい」

そう言っておばさんは茶の間にもどり、そこに座っている人が見えた。

お母さんがお茶を飲んでいた。

わたしはぼうぜんとした。お母さんは、お母さんは……全然変わっていなかった。

長くてふわふわの髪、花柄のワンピース、くっきりした口紅。

何もかもあの日のままだった。ワンピースまでおんなじなんじゃないかと思った。ちがうかもしれないけどとても似ていた。

6年の時間がぐるんと逆回しになって、わたしは3歳になってしまったように思った。

「未来」

と言って、お母さんは大きな眼を涙でいっぱいにした。

「未来、こんなに大きくなって」

(あ、そうか、私から見たお母さんは全然変わってないけど、お母さんから見た私は全然ちがってるんだ!)

わたしはぼうぜんとしながら思った。

こんなとき、何て言えばいいのか分からない。お母さんは近づいてきてわたしをぎゅっと抱きしめると、ぼろぼろと涙をこぼして泣いた。

(お母さんが泣いてる!)

わたしはあたふたしておばさんを見た。おばさんはすましてお茶を飲んでいる。お母さんのつけている香水なのか、ふんわりと甘い、バラのようなせっけんのような香りがした。

お母さんはわたしを引き取るつもりだと言った。

お母さんは今度、輸入雑貨や香水なんかをあつかう、自分のお店をはじめるのだという。セレクトショップというのだそうだ。

「未来を迎えに来たのよ」

と、お母さんは言った。夏ごろから、いっしょに暮らす準備をしている、と。ちっとも知らなかったけれど、お母さんはずっととなりの県に住んでいたそうだ。

「で、どうする、未来?」

お母さんが帰った後、おばさんは言った。

しばらく考えた後、

「今日は寝る」

と、わたしは答えた。

おばさんはわたしの顔をじっと見て、それから、

「それがいいね」

と、言った。

お母さんについて行ったら、と、わたしはその夜、ふとんの中で考えた。

お母さんは一人暮らしだと言った。今度新しいアパートを借りることになっていて、そこにはわたしの部屋があると言っていた。

学校のこともあるから、引っ越すなら夏休みがいいよね、とお母さんは話していた。引っ越したら転校か、とわたしは思った。

「来月、また来るね」

と、お母さんは言った。

6.フライパンをあたためて

ある日、卵をわったら死んだひよこが出てきたことがある。

小学校にあがってすぐのころのことだ。

いつものように朝、卵をわったら、ポトンと落ちなくて、からと中身がべっとりくっついていたことがあった。中をのぞきこんだわたしは、びっくりして、さけんだ。

ねぼけまなこのおばさんが走って来たとき、わたしは流しの前で卵を持ったままかたまっていた。気持ち悪くてたまらなかったけど、投げすてるわけにもいかなかったから。

おばさんはわたしの手元をのぞきこんで、卵をとりあげ、そのまま辺りを見回すと、

「未来、ドア開けて」

と、言った。わたしはとんで行って勝手口をあけた。おばさんは庭に出ると、

「シャベル」

と、言った。わたしはとんで行ってシャベルを持ってきた。

おばさんはアジサイの木の前に立ち、足先で地面をトントンとしめした。わたしは急いで穴を掘った。

おばさんが

「ふきん」

と、言い、私はとんで行ってふきんを持ってきた。

それからわたしたちはそのヒヨコを卵のからごとふきんでくるみ、アジサイの下に埋めた。目印に、白い丸い石も置いた。卵のような石だった。

お母さんが来たあの日から、わたしは学校からまっすぐ帰るのがめんどうくさくなった。おばさんと顔を合わせると、未来、どうする? といつもきかれているような気がしたから。

おばさんは実際にはそんなことをうるさく聞いたりしない。あのことについてはしらんふりしているみたいに、いつも通りだ。

落ち着いてフライパンをのぞき込み、あたため具合をチェックしているその姿は、鏡をのぞく魔女みたいだ。じっとのぞきこんでいればそこに、何かの答えがあるみたい。

わたしには本当はわかっていた。おばさんは余計なことを聞いたりしない。鏡をのぞくようにわたしにずっと問いかけているのは、わたしなんだ。

(未来、どうする?)

「で、どうすんの?」

と、航太が言った。放課後、駄菓子屋の店先で、うまい棒をかじりながら。

「わからない」

よっちゃんイカをかみながらわたしは答える。

塾に行く子たちがおそろいのバッグでバラバラと目の前を走って行く。通りすぎざま、

「あっ、航太のやつ、また未来と遊んでやんの」

と言う子もいた。

「バーカ」

と、みじかく航太は言いかえす。

帰り道、

「おれんちで夕飯食う?」

と、航太は聞いてくれるが、しょっちゅうおじゃまするのは悪いので、商店街の端っこで手をふって別れた。

「じゃなっ」

ランドセルをゆらして走っていく航太。父ちゃんと母ちゃんと三人の弟たちと夕ごはんをたべる航太。

(いいなあいいなあいいなあ)

口には出さず、わたしも帰る。

お母さんになって、とおばさんにたのんだことがある。まだ小学校に上がる前のことだ。

お父さんとお母さんがいないことをからかわれ、泣きながら家に帰り、おばさんにしがみついて、

「おばさん、わたしのお母さんになってよ」

と、いっしょうけんめいたのんだ。

しばらく泣いて、返事がないので泣きやんでおばさんを見上げると、おばさんはわたしをじっと見ていた。そしてはっきり

「無理よ」

と、言った。

「私は、未来の、おばさんだから」

「ばかばかばかばか」

と、わたしは言った。

「ばかじゃない」

と、おばさんは言った。

「おばさんなんてやだよう」

わたしはふたたび泣きだした。

「お母さんがいいよう、お母さんになってよう」

わたしは泣きつづけた。

「それはできない」

断固としておばさんは言った。

「わたしは、未来の、おばさんだから」

(そんなこと知ってるよう)

と、わたしは思っていた。知ってたけど、涙が止まらなかった。

おばさんは、いつも正しい。

to be continued

続きます…

この作品は、14年ほど前に書いたものです。

長らくパソコンの中に眠っていましたが、このたびnoteという場に出させていただくことにしました。

そんなに長いものではないので、数回(全5回を予定)に振り分けて、下記マガジンにまとめて参ります。

いつもの生活エッセイとは異なりますが、どうぞこちらもお付き合いいただけましたら幸いです。

2024年は団地の暮らしエッセイから創作小説など、いろいろ掲載して行きたいと思います。サポートよろしくお願いします!