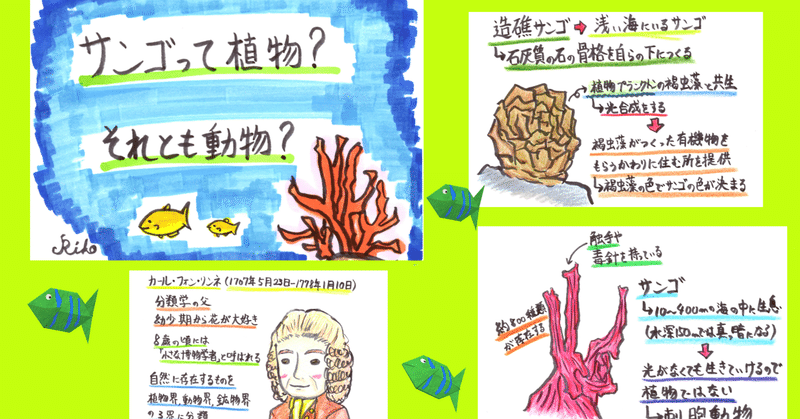

【科学雑学#002】サンゴって植物?それとも動物?/生物の特徴と分類の仕方について【中学理科イラスト解説】

【はじめに】

YouTubeにて動画を公開しています。

よろしければ、こちらの方も観ていただけると嬉しいです

南国の美しい海と言われると、どんな海を想像するでしょうか?

多くの人はカラフルな魚たちが泳ぎ、そして鮮やかなサンゴがいる海を想像するのではないでしょうか。

そんなサンゴが植物なのか?、それとも動物なのか?と聞かれると一瞬困る人も多いのではないでしょうか。

そもそも、サンゴは現在約800種類が存在しており、10~400mの海の中に生息しています。

ちなみに、海は水深150mでは真っ暗くなるので、サンゴは光がなくても生きていくことができることになります。

植物は光合成という働きで養分をつくり、生きていくことができます。

そのため、光合成には光が絶対に必要なため、光が届かないところでは生きていくことができません。

したがって、サンゴは植物ではなく動物の分類になります。

実際サンゴは刺胞動物という種類に分類され、体には触手や毒針を持っています。

さらに、サンゴの個体ことをポリプと呼び、触手、口、胃、骨格などがあります。

そして、主に動物プランクトンを食べて生きています。

人間とは違い肛門がないので、食べ物と排泄物は同じ口から出入りします。

ちなみに、私たちが想像するサンゴと言えば、浅い海にいるサンゴだと思うのですが、これは造礁サンゴと呼ばれるものになります。

造礁サンゴは、石灰質の石の骨格を自らの下に作り、植物プランクトンの褐虫藻(かっちゅうそう)と呼ばれる単細胞の藻類と共生します。

褐虫藻は植物なので光合成をするため、造礁サンゴは浅い海にしか住むことができません。

サンゴは、褐虫藻がつくった有機物をもらう代わりに住む場所を提供します。

造礁サンゴは様々な色があるのですが、実は造礁サンゴの色はこの褐虫藻の色のより決まります。

サンゴのように、世の中には植物か動物かがすぐに分からないものがあります。

それでは、もう少し植物や動物について考えていこうと思います。

そもそも、植物は3種類に分けることができます。

まずは、私たちがよく見ることができる植物が緑色植物になります。

緑色植物とは、葉緑体がクロロフィルという光エネルギーを吸収する化学物質を持っているものになります。

この他に、紅色(こうしょく)植物、灰色(かいしょく)植物があります。

紅色植物は主に多細胞の藻類で、灰色植物は淡水にすむ単細胞の藻類になります。

次に動物についてです。

動物は、多くのものは多細胞の生物で、自力で栄養を得ることができません。

さらに、細胞で呼吸をして、自力で体を動かすことができます。

人間でいうと、呼吸は肺で行うものだと思う人も多いと思いますが、呼吸には肺呼吸と細胞呼吸の2種類があります。

細胞呼吸とは、酸素や栄養素から化学エネルギーを取り出し、いらないものを排出するもので、各細胞で行われています。

このように、生物には植物と動物がいるのですが、実はもう少し細かく分類されています。

現在様々な分類法が提唱されているのですが、今回はよく使われるものを紹介します。

生物は各階級により分類されていくのですが、まずはドメインという階級で真核生物、細菌、古細菌(こさいきん)の3つに分類されます。

さらにその下の階級に、界というものがあり、動物界と植物界の2つの分類があります。

界の下には門という階級があり、これは100の分類があります。

そして、その下に綱、目、科、属、種が続いていきます。

例えば、人間すなわちヒトではどのような分類になるのでしょうか?

ヒトは、

真核生物

動物界

脊索(せきさく)動物門

哺乳綱

霊長目

ヒト科

ヒト属

ヒト

になります。

ひとつの動物を分類するだけでも、かなり大変なのが分かりますね。

そんな自然にあるものについて、分類しようと考えて研究した科学者がいます。

その人は、カール・フォン・リンネという人で、現在では分類学の父と呼ばれています。

リンネはスウェーデン出身の、1707年生まれの博物学者、植物学者、生物学者になります。

幼少期から花が大好きで、8歳の頃には「小さな博物学者」と呼ばれていました。

リンネは自然に存在するものを、植物界、動物界、鉱物界の3つに分類します。

さらに、1753年には分類の基本単位である「綱」「目」「属」「種」の4つの分類階級を設けました。

ちなみに分類を始めたリンネなんですが、生きている間にすべての分類を終えることはできませんでした。

そのためリンネの死後、リンネの仕事は息子のカールに引き継がれるのですが、カールはリンネの死から5年後に急に亡くなってしまうので、リンネの弟子であったカール・ツンベルクが引き継ぐことになります。

このリンネが考え出した分類法はリンネ式階層分類体系と呼ばれているのですが、リンネが考え出したものを基本とし、さらに改善し現在でも使われています。

これ以外にも様々な分類法が提唱され、現在で分類学という学問分野が出来るくらい発展してきました。

今回は、サンゴって植物?それとも動物?と生物の特徴と分類の仕方についてを紹介しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?