岩波ブックレット『「宿命」を生きる若者たち』の編集者も仕事中に寝ていたのか?

岩波ブックレットという形式の本を岩波書店は出版している。岩波新書よりも大きく、行間も広いので、高齢者向きだと思う。しかし、肝心の中身が玉石混交である。

今回取り上げるのは、2019年に出版された、土井隆義『「宿命」を生きる若者たち』である。

皆さんは、「宿命」という言葉から何をイメージされるでしょうか。

この本は、この一文から始まる。ちなみに、私がこう聞かれたら、映画『スターウォーズ』の登場人物のダースベイダーが、彼の息子に、「それがお前の宿命だ」、と言うシーンを思い出す。

おそらく現在40代から上の人たちにとって、それは自分の人生を縛り、不自由なものにする桎梏と捉えられている場合が多いのではないでしょうか。

しかし、現在30歳代から下の人たちにとって、それはむしろ自分の人生の基盤となり、そこに安心感を与えてくれるものと捉えられるようになっている場合が多いように見受けられます。

広辞苑によると、宿命とは、「前世から決まっている運命」とされています。あくまでも概念ですので、それをどうとらえるかは個人の自由です。この本の著者は、世代論を展開しようとしています。

もう一つ、著者が掲げるキーワードが、「努力」です。

おそらく現在40代から上の人たちにとって、それは自分の能力や資質の不足分を補うための営みと捉えられていることが多いでしょう。しかし、現在30歳代から下の人たちにとって、それはむしろ自分の能力や資質の一部を成すものと捉えられるようになっている場合が多いように見受けられます。

要約すると、若い人たちは自分の人生の限界を知っていて(あるいは決め込んでいて)、それを超えることを諦めている、と著者は言いたいようです。

ただし、「見受けられます」を繰り返していることからわかるように、これは著者の印象にすぎません。その根拠として、著者はいくつかの統計結果を引用していますが、それが成功しているのかどうか、私はわかりません。いわゆるバイアスが働いて、自分の都合のいいデータだけを引用したのかもしれないからです。

ですので、著者の印象に同意するかどうかを決めるためには、このテーマについての他の本を読む必要がありますが、私はそれほど深い関心はありません。その理由はいくつかあります。

一つは、生まれた年以外の条件、例えば人数や性が異なるすべての世代を均等にひとくくりにして印象を述べる方法自体が、正しいかどうかわからないからです。

二つ目は、著者も私もほぼ同年代ですが、高齢者が若い人たちをどう評価するかについては、はるか以前から、ほぼ決まったパターンがあります。人生の半分以上を生きた人とそうでない人とで、意見は通常異なるでしょう。

三つめは、ただ単純に、私の人生の残り時間を考えると、この種のテーマに時間を割きたいと思わないからです。

そして、この本は非常に読みづらかったです。それはこの本の書き方がまずいからです。私にとっては、テーマの是非よりもこの問題の方が気になります。

その理由の一つ目は、著者が脈絡もなく突然アニメや小説や漫画のキャラクタを登場させることです。

そもそも価値観の多様化した現代社会では、生きる目標はかつてほど明白かつ固定したものではなくなりますから、それが存在論的安心の確保をさらに困難にします。それでも成長期の社会では、その問いかけを先送りすることによって、その困難を一時的に回避することができていました。しかし高原期の社会では、時間感覚の平坦化によってそれも難しくなっています。こうして現代のナウシカたる高原人たちは、自分がここに存在する理由に確信がもてない不安、あるいはその根拠を問わねばならない不安に直面することになりました。

「現代のナウシカたる高原人」とは何のことでしょうか。文中にいきなり現れた、ナウシカが何者かの説明もありません。これは、前に書いたこの記事の、『カムイ伝』の扱いよりもひどいです。少なくとも、『カムイ伝』が劇画であることの説明はあったのに対して、この本では何もありません。

著者は酔っぱらってこの本を書いたのでしょうか?

原稿を最初に読んだはずの編集者は、寝ていたのでしょうか?

二人とも「オタク」なので、これで通じ合うのでしょうか?

また、最後の文献一覧には、『風の谷のナウシカ』の名前はありません。

これは私の推測ですが、著者は映画の『風の谷のナウシカ』を見たことがあるが、書籍の『風の谷のナウシカ』を読んでいないのでしょう。

読んでいたら、こんな書き方はしないと思います。ナウシカは、「自分がここに存在する理由に確信がもてない不安」なんかに悩んでいる暇はありません。彼女は世界が滅亡するかもしれないという危機時のリーダーなので、即断即決しないと、自分だけでなく、皆が死んでしまいます。

『風の谷のナウシカ』以外にも、この本には、『時をかける少女』や、『われら青春!』や、『スクール☆ウォーズ』や、『リバーズ・エッジ』や、その他色々、著者が見たと思しきアニメやテレビドラマや映画が登場します。

読む側の私にとっては、こんなものをいたるところに挿入する理由がわかりません。著者は思いつくままに書いているのでしょう。また、編集者も彼にやりたいようにやらせているのでしょう。

二番目は、言葉の定義に無頓着であることです。先の文章に登場する、「存在論」は、下の記事によれば、哲学の考え方の一つであり、この本の著者の言う存在論とは意味合いが異なります。しかし、彼はそのような先行する定義を無視して、自分流に使っています。

存在論(独:Ontologie、仏:Ontologie、英:ontology)は、さまざまに存在するもの(存在者)の個々の性質を問うのではなく、存在者一般に関して、全ての存在者が共通に持つものやその根本的・普遍的な規定を考察し、規定するものです。存在論は、しばしば形而上学と同義に用いられます。

三番目に、事実の認識間違いがあります。

いま、高齢者の犯罪で大きな問題となっているのは万引き犯の多さです。元々刑法犯の大半を占めるのは窃盗犯であり、さらにその過半数を占めるのは万引き犯なのですが、昨今は若年層の万引き犯が激減しているのに反して、高齢層のそれは激増しています。

この本には、いたるところに各種調査結果のグラフがありますが、上の文章についての引用元は本文中に書かれていません。巻末の文献一覧に、万引きに関する有識者研究会『高齢者による万引きに関する報告書』が載っているので、おそらくこれを根拠にしているのだと思います。この報告書には、こうあります。

近年の万引きは、少年の占める割合が減少する一方で、高齢者の割合が増加傾向にあることが特徴である。

「増加傾向」と書かれていますが、「激増」という言葉は、この報告書には全くありません。

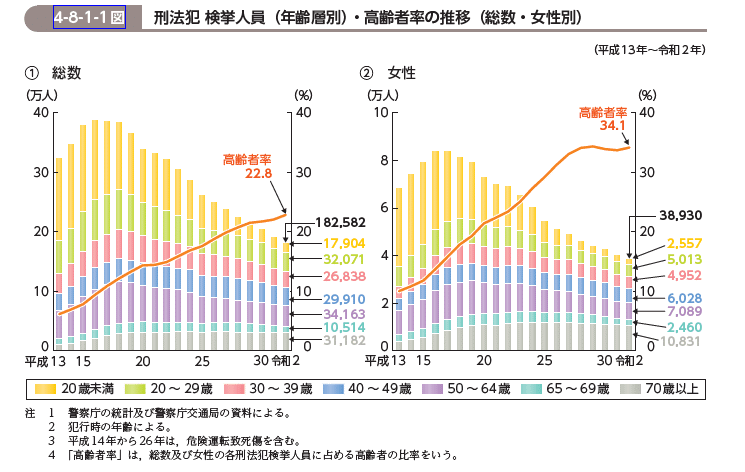

下のグラフは、2021年版犯罪白書から引用したものです。最初のグラフにあるように、検挙された人のうち、高齢者の比率は毎年上がっています。高齢犯罪者の実数は少し増えたのに対して、若い世代の犯罪者数が相当減ったので、比率が上がって見えたのです。2番目のグラフの左側にあるように、世代人口に対する犯罪者の比率は高齢者の方が低いです。つまり、高齢者人口が増えたことで、高齢の犯罪者も増えたのです。高齢者世代人口に対する窃盗犯罪者比率は、3番目のグラフの通り、確かに2001年から2008年まで急激に増えましたが、その後は緩やかに減少しています。

この本の著者が何のデータに基づいて書いたのかはわかりませんが、本は2019年の出版ですから、不正確な記述だと思います。

このグラフは、色々なことを語ってくれますが、それについては、『凶暴老人: 認知科学が解明する「老い」の正体』という本を紹介するときに書きたいと思います。

結論としては、読者を振り回した上に、印象を語るだけの文章を読むのは時間の無駄だと思う人は、他の本を読んだ方がいいと思います。

この本の著者は社会学者だそうですが、トレヴェニアンによる社会学の定義がまさしく当てはまる学問の研究者だと思います。

なお、この著者は、この記事の中で触れた、野上 元氏と同じ社会学者で、去年までは同じ大学の同僚でした。筑波大学の社会学者には、アニメ好きが多いようです。

漫画評論家としても知られた、副田義也氏も、この大学の教師でした。かつて漫画評論家の呉智英氏が、副田氏の本について批判したことがありましたが、この連中に比べれば副田氏はまともな文章を書く人でした。

Did the editor of the Iwanami booklet "Young People Living in" Fate "" also sleep at work?

Iwanami Shoten publishes a book in the form of Iwanami Booklet. It's bigger than Iwanami Shinsho and has a wider line spacing, so I think it's suitable for the elderly. However, the essential content is a mixture of good and bad.

The book I will discuss is Takayoshi Doi's "Young People Living a 'Fate'", published in 2019.

What do you imagine from the word "fate"?

The book begins with this sentence.

By the way, when I am asked this, it reminds me of the scene in the movie Star Wars where the character Darth Vader tells his son "It is your destiny".

Perhaps for those currently in their 40s and older, it is often seen as a fetter that binds and cripples one's life. However, for those in their 30s and younger, it is more likely to be seen as the foundation of their lives and something that gives them a sense of security.

According to Kojien, fate is "a predetermined destiny from a previous life. Since it is only a concept, it is up to the individual to decide how he or she perceives it. The author of this book tries to develop a generational theory.

Another key word that the author holds up is "effort".

Perhaps for those currently in their 40s and older, it is often seen as an activity to make up for a lack of one's abilities and qualities. However, for those currently in their 30s and younger, it is more often seen as something that forms part of their abilities and qualities.

In summary, the author seems to be saying that young people know (or assume) their life limits and have given up on going beyond them.

However, this is only the author's impression, as evidenced by the repeated use of the word "appears". As a basis for this, the author cites some statistical results, but I am not sure if they are successful or not. This is because the so-called bias may have kicked in and he quoted only the data that was convenient for him.

So, in order to decide whether I agree with the author's impression or not, I need to read other books on this subject, but I am not that deeply interested in it. There are several reasons for this.

One, because I am not sure that the method of lumping all generations of different numbers and genders together equally and stating impressions, for example, is in itself correct.

Second, although both the author and I are about the same age, there has long been a fairly fixed pattern in how older people evaluate younger people. Opinions will usually differ between those who have lived more than half their lives and those who have not.

Third, simply because, given the time I have left in my life, I do not wish to devote time to this type of subject.

And the book was very hard to read. That is because the book is badly written. For me, I am more concerned about this issue than the merits of the subject matter.

The first reason for this is that the author suddenly introduces characters from anime, novels, and manga without any context.

In today's diversified values, the goals of life are not as clear and fixed as they once were, which makes it even more difficult to ensure ontological security. Nevertheless, in a growing society, the difficulty could be temporarily avoided by postponing the question. However, in highland societies, this is also difficult due to the flattening of the sense of time. In this way, the modern Nausicaa plateaus face uncertainties about why they are here, or anxieties that must be grounded.

What is the "modern Nausicaa Plateau"? There is no explanation of who Nausicaa is, which suddenly appears in the text. This is worse than the treatment of "Kamui Den" in this article I wrote earlier. At least, while there was an explanation that "Kamui Den" was a realistic manga, there is nothing about Nausicaa in this book.

Did the author get drunk and write this book? Was the editor who should have read the manuscript first sleeping? Since they are both "otaku", will they be able to communicate with each other?

Also, there is no mention of "Nausicaa of the Valley of the Wind" in the last list of references. This is my guess, but the author has seen the movie "Nausicaa of the Valley of the Wind" but has not read the book of it. If he had read it, he would not write it this way. Nausicaä doesn't have time to worry about "the anxiety of not being sure why she exists here". She is the leader at a time when the world is in danger of being destroyed, and if she doesn't make a quick decision, not only herself but everyone else will die.

In addition to "Nausicaa of the Valley of the Wind," this book also includes "The Girl Who Leapt Through Time" and "We Are Youth!" , "School Wars", "River's Edge", and many other anime, TV dramas, and movies that the author might have seen.

As a reader, I don't know why to insert something like this everywhere. The author probably wrote it as he came up with. Also, the editor may be letting him do what he wants.

Second, he is indifferent to the definition of the word. Ontology, which appears in the preceding sentence, is a philosophical concept, according to the article below, and has a different meaning than the ontology that the author of this book is referring to. However, he ignores such prior definitions and uses it in his own way.

Ontology does not inquire into the individual nature of the various existents (entities), but considers and prescribes, with respect to entities in general, what all entities have in common and their fundamental and universal provisions. Ontology is often used synonymously with metaphysics.

Third, there is a misconception of the facts.

Nowadays, the number of shoplifters is a big problem in crimes of the elderly. Originally, the majority of criminal offenses were thieves, and the majority of them were shoplifters, but while the number of young shoplifters has dropped sharply these days, the number of older people has increased dramatically.

There are graphs of various survey results everywhere in this book, but the source of the above sentence is not written in the text. The list of documents at the end of the book contains the "Report on Shoplifting by the Elderly", a study group of experts on shoplifting, so I think it is probably based on this. The report says:

Shoplifting in recent years is characterized by a declining proportion of minors and an increasing proportion of elderly people.

Although it says "increasing trend," the word "rapid increase" is completely absent in this report.

The graph below is taken from the 2021 White Paper on Crime. As you can see in the first graph, the percentage of elderly people arrested is increasing every year. While the actual number of elderly criminals increased a little, the number of younger generation criminals decreased considerably, so the proportion of elderly people seemed to increase. As you can see on the left side of the second graph, the ratio of criminals to the generational population is lower for the elderly. In other words, as the elderly population increased, so did the number of elderly criminals. As shown in the third graph, the ratio of theft offenders to the elderly population certainly increased sharply from 2001 to 2008, but has gradually decreased since then.

I don't know what data the author of the book based his writing on, but since the book was published in 2019, I believe it is an inaccurate statement.

This graph tells us a lot, but I'll write about it when I introduce the book "The Ferocious Old Man: The True Identity of" Old "Understanding Cognitive Science."

In conclusion, if you think it's a waste of time to read a sentence that just tells your impression after swinging your readers around, you should read another book.

The author of this book is said to be a sociologist, but I think he is a scholar who fits Trevanian's definition of sociology.

This author is the same sociologist as Gen Nogami mentioned in this article, and was a colleague of the same university until last year. Many sociologists at the University of Tsukuba seem to like anime. Yoshiya Soeda, also known as a manga critic, was also a teacher at this university. Tomofusa Kure, a manga critic, once criticized Soeda's book, but he was a decent writer compared to these guys.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?