アカデミックな平和構築:「ローカル・ターン」と「エブリデイ・ピース」- 平和構築において「ローカル」が持つ意味と新たな視点 -

最近、あるオンラインサロンで平和構築についてお話をする機会がありました。実務的な話ではなく、私が大学院で学んだアカデミックな話しです。トピックは「ローカル・ターン」と「エブリデイ・ピース」といいます。せっかく一所懸命プレゼンをまとめたので、その内容についてここにも綴れたらと思いました。

そもそも平和構築の文脈における「ローカル・ターン」とは、先進国を中心とした平和構築の実務家や学者が「ローカル」という概念に目を向けるようになった流れの変化(Turn)であると言えます。

そもそもなんで「ローカル」?

そもそもなぜ「ローカル」に目が向けられるようになったのでしょうか。それを説明するためには冷戦直後まで遡る必要があります。資本主義や民主主義を政治社会体制の軸とするアメリカ中心の西側諸国が幅を利かせる時代がやってきます。資本主義や民主主義を基盤においた政治体制しか考えられない時代の到来です。この新たな「時代」は、国際関係論の文献として有名なフランシス・フクヤマという学者が書いた『時代の終わり』という本でも論じられていることで有名です。この新しい「時代」の潮流の中、紛争影響化にある国・社会に対する国際介入においても、同質の国家・社会体制の確立が目標として掲げられるようになります。この平和構築介入を「リベラル平和構築」(Liberal peace-building)と呼びます。または「リベラル平和」(The liberal peace)と呼ばれることもあります。

具体的には、民主主義の面で、選挙の実施や議会の設置、法の支配、自由市場の導入などが挙げられます。こうした国家体制を確立することで、安定した秩序や予測可能性を達成することで、国際平和を目指す、という考え方が主流になりました。これは民主的平和論という、民主国家同士は戦争をしないというエマニュエル・カントの議論に源流を持つとされる理論にも則っていると言えます。

しかし、21世紀に入るにつれ、リベラル平和構築はうまくいっていないという議論が盛んになります。批判としては、現地で汲み取る証拠に基づいた(Evidence-based)現地の文脈(Local context)の分析を怠っており、国家制度を整えることだけにフォーカスを当てているため、紛争構造を無視し、グローバル・ノースの利益追求が先走っている、と集約できるかと思います。こうして、リベラル平和構築は定型的(One-size-fits-all)な介入しかしておらず、それぞれ文脈の違う現場に対応することができない、と叫ばれるようになり、平和構築は新たな道を模索するようになります。この流れから「ローカル」という概念が注目されるようになり、「ローカル・ターン」という言葉が平和構築の分野で使われるようになります。

「ローカル・ターン」

それでは「ローカル・ターン」とは具体的になんなのか。それは、平和構築において必要な知恵やリソースは現地にこそあり、現地アクターを支援の受け手と見るのではなく、あくまで主人公であるという考え方が根幹にあります。この考え方から「ローカル・オーナーシップ」という言葉がスローガンのように使われるようになったりします。また、リベラル平和構築では、制度導入ばかりに焦点を当て紛争構造自体を無視しているという批判がありましたが、「ローカル・ターン」では国家制度的な単位から、よりミクロな視点を重視することが謳われるようになりました。同時に現地の文化や歴史を尊重することも重要とされるようになったため、「土着(Indigenous)」や「伝統(Tradition)」といった言葉も注目されるようになります。こうした流れは、アカデミックな世界だけでなく、実務面でも受け入れられるようになり、ドナー団体、国連、NGOなども重要視するようになります。

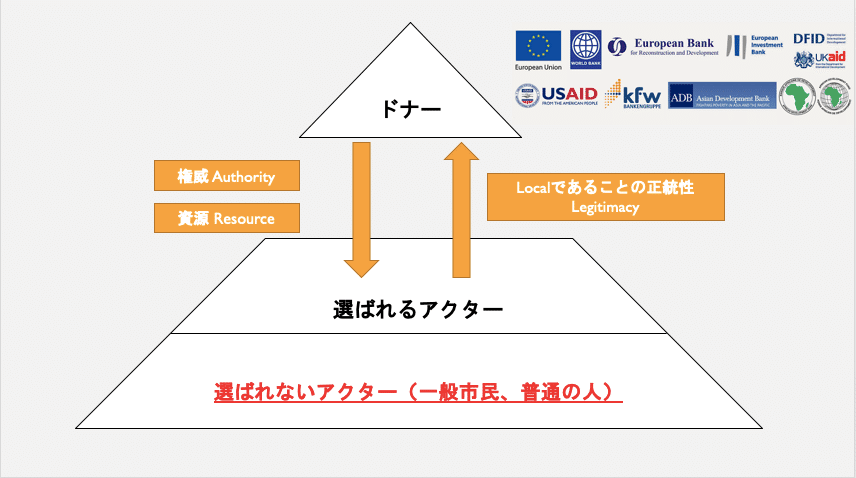

しかし、「ローカル・ターン」の流れを汲む平和構築にも批判が向けられるようになります。なぜなら、平和構築業界の現実的な力関係は変わっていなかったからです。現地アクターはリソースを持ち込んでくるドナー側の都合に合わせて事業提案し、欧米を中心としたドナーは「ローカル」なニーズを現地から汲み取り正統な援助活動をするために、現地の「パートナー」を取捨選択します。結果、ドナーの都合に協力的な現地(ローカル)アクターが選ばれます。この構造のため、ドナー側は「ローカル・オーナーシップ」を唱えるものの実質的には実現し難く、リソースを与えるドナーの都合を汲み取るのが得意な現地アクターが選択され、それ以外が排除される構造が残りました。考え方を「ローカル」にシフトしたところで平和構築業界の実質的な構造は変わっていなかったため、本質的に変化は起こっていませんでした。

「ローカル・ターン」の説明の締めくくりから、「エブリデイ・ピース」の説明に入るにあたって、「ローカル・ターン」によって再構築された構造を簡潔ではありますが、下の画像のようにまとめてみました。リソースを持っているドナーがいてそれを受け取る現地アクターがいます。また、ドナーは国際的な巨大組織であることが多く、権威を持っているので、現地アクターは、パートナー団体として選ばれることで権威を与えられるということもできます。選ばれる現地アクターは「ローカル」であることの正統性をドナーに与えることができるので、そこにある種の互恵関係が生まれるわけです。そして、一番下の層に関係性から排除されているアクターがいます。その層の中にはいわゆる一般市民(Ordinary people)なる人が存在します。ここに着目したのが「エブリデイ・ピース」の議論になるわけです。それではここからエブリデイ・ピースについて話したいと思います。

エブリデイ・ピース

まず2名ほどご紹介したい教授がいます。1人目がRoger MacGinty教授です。Everyday Peaceについて精力的に研究している教授で、私が行った大学院で教鞭を取られている方です。そもそも国際関係論畑の方ですが、平和構築の可能性を広げるために社会学、文化人類学、フェミニズム論などからのアプローチも必要であることを論じています。

https://www.amazon.co.jp/Everyday-Peace-So-called-Strategic-Peacebuilding/dp/0197563392

上はMacGinty教授が2021年に書いた本で主にEveryday Peaceを理論的にまとめ上げたものとなっています。今回やったエブリデイ・ピースについてのプレゼンは主にこちらを参考にしました。

もう1名ご紹介したいのがPamina Firchow教授です。この方はアメリカのブランダイス大学で教鞭を取られている方で同じくEveryday Peaceについて精力的に研究されています。

その2人がやっているプロジェクトがEveryday Peace Indicatorというのがあります。これはTop-down式では測れない草の根の「平和」や「和解」などの概念をコミュニティ自身に定義させ、指標をつくり平和を測る取り組みです。

では本題に入りますが、エブリデイ・ピースとは「紛争影響下の分断された社会で、気まずい状況や不安定な日常生活をこなすための一連の行動や考え方」"Everyday peace is a series of actions and modes of thinking that people utilise to navigate through life in a deeply divided and conflict affected societies" (MacGinty, 2021, p. 8)と定義されています。日常の中に存在するため見えづらく、非公式なところにあり、紛争状態の難しい環境の中で日常生活を営むための対処メカニズムといえるでしょう。

分かりずらいかも知れないので、例え話を挙げます。紛争緊張下にあるボスニア・ヘルツェゴビナの話です。バスドライバーとして働くセルビア人の夫が、同じセルビア人の妻に、ラジオで聞いたムスリム系ボスニア人の小言を吐きます。一方で仕事に行く途中すれ違う長年同じアパートに住んでいるムスリム系ボスニア人の隣人には社交的に挨拶をします。バスドライバーとして仕事をしている最中は、政治、アイデンティティなどについての意見は口に出さず、天気や渋滞のことだけを話します。仕事のあと、同僚と飲みに行く仲間はさまざまなアイデンティティが混ざった人々かも知れませんが、グループ内で誰かが気分を害するようなトピックについては話しません。その後、過激な思想を持つ兄と飲み直す時に、兄が放つイスラム系ボスニア人を馬鹿にしたジョークには笑ってその場をやり過ごします。こういった具合に波風を立てず日常を生きようとする個人の有様が例として挙げられます。一方で、エブリデイ・ピースには限界があるかも知れません。なぜなら、エブリデイ・ピースは日常をこなす技術や考え方であるため、社会に変化をもたらすには十分な力をもたないかも知れないからです。

エブリデイ・ピースには本当に社会に変化をもたらすことができないのか。例えば、カリスマ性のある個人がいて、社会全体に影響を及ぼすことはあり得るのか。それとも例外なく日常が流れるだけで、bottom-up式の社会変容をもたらすことはないのか。または、大きな力を持つことはあったとしても、どこかで吸収されてしまい、bottom-up由来の本来の価値が失われてしまうのではないか、とさまざまな場合が考えられます。

エブリデイ・ピースの理解の仕方として回路という考え方があります。これを社会に当てはめると、個人がつながり合い、その繋がりが社会を作り上げていると考えることができます。個人は複数の個人と繋がっているし、繋がっている回路の種類も、同僚、上司、部下、親族、友人、恋人、先生、生徒、活動家、法律家、兵士、など挙げると切りがなく多種多様です。このような多様なアイデンティティが1個人に重なり合っていることも珍しいことではなく、むしろ当たり前のことで、様々なアイデンティティの混成です。これらが複雑に絡まり合い、集団を作り上げたり、全体として社会を作り上げます。1つストーリーを挙げたいと思います。2019年4月、スーダンの反政府デモの市民が、政府派の武装勢力によって攻撃を受けました。その時、治安警護に当たっていた政府軍の一部が反政府デモに参加していた人々の守りに入ったということがありました。この兵士の動機はわかっていませんが、このような曖昧な現象について私たちはどのように分析すればいいのか。エブリデイ・ピースの回路の視点は、政府軍という集団としてではなく、家族、特定の言語、友人、部族などの繋がりを持った複雑な個人として視ることを可能にします。エブリデイ・ピースの行動や考え方は、公式組織・機関を一義的に見がちな従来の国際関係論や国際政治的な観点からくるのではなく、非公式で、即興で、地理的に高度に制限され、目立たない場所で発生します。これがエブリデイ・ピース理論の基礎的な考え方です。

MacGinty教授は、社会で人が繋がり合うレベルを3段階に分けています。まず、1番弱いエブリデイ・ピースのあり方としてSociality(社会性)を挙げています。これは社会の中で他の人と繋がっている感覚からくるもので、礼儀正しさだったり、日常を最低限満たされたものにするために繋がりを保つ人間社会のあり方といえます。2つ目がReciprocityです。互恵と訳せるかと思います。お互いがお互いのことを必要としている感覚からくる関係性であると同時に、お返しが返ってくるか分からなかったとしても、互恵関係のある社会に生きたいという思いから行動を起こすことがありえます。そこから関係性の広がり(Scale-out)があるかも知れないとするのがエブリデイ・ピースの議論でもあります。そして、1番強いエブリデイ・ピースのレベルとして挙げられるのが、Solidarity(団結)です。これは何かしらの大義(Cause)の下、団結する人たちがいることで起こりうる段階といえます。例えば、ウガンダ北部の例を挙げると、反政府軍であるLord's Resistance Army (LRA)にによって誘拐され、村の加害者となった村出身の元兵士を、村人は許し向かい入れました。Solidarityのポイントは他者と協働するということであり、社会的なインパクトをもたらしやすい特徴があります。しかし一方で厄介なのが、これはより公共性を持ちやすいことにもなるため、反感、弾圧、排除の対象になるリスクを孕むということです。

以上が時間的制約の中まとめたエブリデイ・ピースについての内容になります。前半の「ローカル・ターン」の話で、Top-down式の平和構築が排除構造を生み出しているという説明をしました。エブリデイ・ピースの着目点はその排除された層にあるといえるでしょう。この層は、巨大な空間を有しており、そこにはオルタナティブな行動やロジックがうごめいています。ここで平和への可能性を模索するのがエブリデイ・ピースの議論であるといえます。もちろんこの巨大な空間の中にも複雑な力関係や思惑が存在し、美化(Romanticise)して語らないように気をつけなければいけません。平和構築分野には様々な研究の先端がありますが、エブリデイ・ピースもその一つであり、これから盛り上がりを見せてくることでしょう。専門的な話になってしまいました。おそらくここまで読まれた方は平和構築関連の関心や知見が深い方かなと思います。そうでない方もいたかも知れません。どちらにせよ、読んでいただき有難うございました。

【参考文献】

Adamides, C., & Constantinou, C. M. (2012). Comfortable Conflict and (Il)liberal Peace in Cyprus. Hybrid Forms of Peace, (Il), 242–259.

Autesserre, S. (2017). International peacebuilding and local success: Assumptions and effectiveness. International Studies Review, 19(1), 114–132.

Belloni, R. (2012). Hybrid peace governance: Its emergence and significance. Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, 18(1), 21-38.

Bräuchler, B. (2018). The cultural turn in peace research: Prospects and challenges. Peacebuilding, 6(1), 17–33.

Brett, R. (2013). Peace stillborn? Guatemala’s liberal peace and the indigenous movement. Peacebuilding,1(2), 222–238.

Charbonneau, B., & Sears, J. M. (2014). Fighting for Liberal Peace in Mali? The Limits of International Military Intervention. Journal of Intervention and Statebuilding, 8(2–3), 192–213.

Denskus, T. (2009). The fragility of peacebuilding in Nepal. Peace Review, 21(1), 54–60.

Donais, T. (2009). Empowerment or Imposition? Dilemmas of Local Ownership in Post-Conflict Peacebuilding Processes. Peace & Change, 34(1), 3–26.

Eriksen, S. S. (2009). The Liberal Peace Is Neither: Peacebuilding, State building and the Reproduction of Conflict in the Democratic Republic of Congo. International Peacekeeping, 16(5), 652–666.

Franks, J., & Richmond, O. P. (2008). Coopting liberal peace-building: Untying the gordian knot in Kosovo. Cooperation and Conflict, 43(1), 81–103.

Fukuyama, F. (1989). The End of History? The National Interest, 16(6), 3-18.

Goodhand, J., & Walton, O. (2009). The Limits of Liberal Peacebuilding? International Engagement in the Sri Lankan Peace Process. Journal of Intervention and Statebuilding, 3(3), 303–323.

Hay, E. (2014). International(ized) constitutions and peacebuilding. Leiden Journal of International Law, 27(1), 141–168.

Hirblinger, A. T., & Simons, C. (2015). The good, the bad, and the powerful: Representations of the ‘local’ in peacebuilding. Security Dialogue, 46(5).

Hughes, C., Öjendal, J., & Schierenbeck, I. (2015). The struggle versus the song – the local turn in peacebuilding: an introduction. Third World Quarterly, 36(5), 817–824.

Kappler, S. (2015). The dynamic local: delocalisation and (re-) localisation in the search for peacebuilding identity. Third World Quarterly, 36(5), 875–889.

Kappler, S., & Lemay-Hébert, N. (2019). From power-blind binaries to the intersectionality of peace: connecting feminism and critical peace and conflict studies. Peacebuilding, 7(2), 160–177.

Kohl, C. (2015). Diverging expectations and perceptions of peacebuilding? Local owners’ and external actors’ interactions in Guinea-Bissau’s security sector reforms. Journal of Intervention and Statebuilding, 9(3), 334–352.

Leonardsson, H., & Rudd, G. (2015). The ‘local turn’ in peacebuilding: a literature review of effective and emancipatory local peacebuilding. Third World Quarterly, 36(5), 825–839.

Mac Ginty, R. (2009). The liberal peace at home and abroad: Northern Ireland and liberal internationalism. British Journal of Politics and International Relations, 11(4), 690–708.

Mac Ginty, R. (2011). International peacebuilding and local resistance: Hybrid forms of peace. Springer

Mac Ginty, R. (2014). Everyday peace: Bottom-up and local agency in conflict-affected societies. Security Dialogue, 45(6), 548–564.

Mac Ginty, R. (2015). Where is the local? Critical localism and peacebuilding. Third World Quarterly, 36(5), 840–856.

Mac Ginty, R. (2019). Circuits, the everyday and international relations: Connecting the home to the international and transnational. Cooperation and Conflict, 54(2), pp.234-253.

Mac Ginty, Roger. (2021). Everyday Peace, how so-called ordinary people can disrupt violent conflict.

Mac Ginty, R., & Firchow, P. (2014). Everyday Peace Indicators: Capturing local voices through surveys. Shared Space: A Research Journal on Peace, Conflict and Community Relations in Northern Ireland, 18, 33–39.

Mac Ginty, R. & Richmond, O. P. (2013). The local turn in peace building: A critical agenda for peace. Third World Quarterly, 34(5), 763–783.

Marijan, B. (2017). The politics of everyday peace in Bosnia and Herzegovina and Northern Ireland. Peacebuilding, 5(1), 67–81.

Miklian, J., Lidén, K., & Kolås, Å. (2011). The perils of “going local”: Liberal peace-building agendas in Nepal. Conflict, Security and Development, 11(3), 285–308.

Nadarajah, S., & Rampton, D. (2015). The limits of hybridity and the crisis of liberal peace. Review of International Studies, 41(1), 49–72.

Öjendal, J., & Ou, S. (2015). The ‘local turn’ saving liberal peacebuilding? Unpacking virtual peace in Catmbodia. Third World Quarterly, 36(5).

Paffenholz, T. (2015). Unpacking the local turn in peacebuilding: a critical assessment towards an agenda for future research. Third World Quarterly, 36(5), 857–874.

Paris, R. (2010). The Liberal Peace Thesis. At War’s End, 40-52.

Rasaratnam, M., & Malagodi, M. (2012). Eyes wide shut: Persistent conflict and liberal peace-building in Nepal and Sri Lanka. Conflict, Security and Development, 12(3), 299–327.

Randazzo, E. (2016). The paradoxes of the ‘everyday’: scrutinising the local turn in peace building. Third World Quarterly, 37(8), 1351–1370.

Richmond, O. P. (2015). The dilemmas of a hybrid peace: Negative or positive? Cooperation and Conflict, 50(1), 50–68.

Richmond, O. P. (2018). Rescuing peacebuilding? Anthropology and peace formation. Global Society, 32(2), 221–239.

Richmond, O. P., & Franks, J. (2007). Liberal Hubris? Virtual peace in Cambodia. Security Dialogue, 38(1), 27–48.

Roberts, D. (2011). Post-Conflict Peacebuilding, Liberal Irrelevance and the Locus of Legitimacy Post-Conflict Peacebuilding, Liberal Irrelevance. 3312.

Tziarras, Z. (2012). Liberal Peace and Peace-Building: Another Critique. The Globalised World Post, (June), 0-13.

Von Billerbeck, S. B. K. (2015). Local ownership and un peacebuilding: Discourse versus operationalization. Global Governance, 21(2), 299–315.

Ware, A., Ware, V. A., & Kelly, L. M. (2022). Strengthening everyday peace formation after ethnic cleansing: operationalising a framework in Myanmar’s Rohingya conflict. Third World Quarterly, 43(2), 289–308. https://doi.org/10.1080/01436597.2021.2022469

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?