2022/6/27週|スタートアップにおける「状況対応型リーダーシップ」追求は 尖り をなくしていくと思った話

今日はリーダーシップについて本を基に考えたことを書いてみます。

ここではリーダーシップという言葉を「集団に目標達成を促すよう影響を与えることに関する全般」を指して用います。

また、マネジメントを「組織として成果を上げさせるための道具、機能、機関」by ドラッカー と定義します。(マネージャーはそれをやる人)

リーダーシップの方がマネジメントよりも広範を含む言葉として使っています。

『1分間リーダーシップ』に感銘!

『1分間リーダーシップ』を再読しました。

以下Amazonの内容紹介より引用です。

1985年にアメリカと日本で刊行されてベストセラーとなり、30年近くフォ-チュン1000はじめ世界中の企業の管理職研修に用いられている基本テキストが、今のリーダーにより使いやすく、実践的な内容に改訂。新訳でさらに読みやすく! (後略)

ざっくり言うと、短期間で優れた成果をあげる理想のマネージャーを象徴的に体現した主人公「1分間マネージャー」が、一人で頑張りすぎの「起業家」に4つのリーダーシップを中心にレクチャーしてくれる本、です。

もう少し(自分なりに)印象に残った点を抜粋すると下記です。

・「リーダーシップスタイルとはひとりの相手とどのような形で協力するかと言うことです」

・「同じ人でも仕事が違えば違ったやり方を」

・「一人前のマネージャーとは柔軟に4種類のリーダーシップスタイルを使い分けられる人です」

・「マネージャーが目指すべき目標とは、部下の実力や自信を徐々に高めていって、支援型や委任型など、より手間のかからないリーダーシップスタイルに移行して、かつ高い成果をあげることです」

シンプルだけど学びが多い本

読みやすいのですぐ読める割に学びの多い本でした。

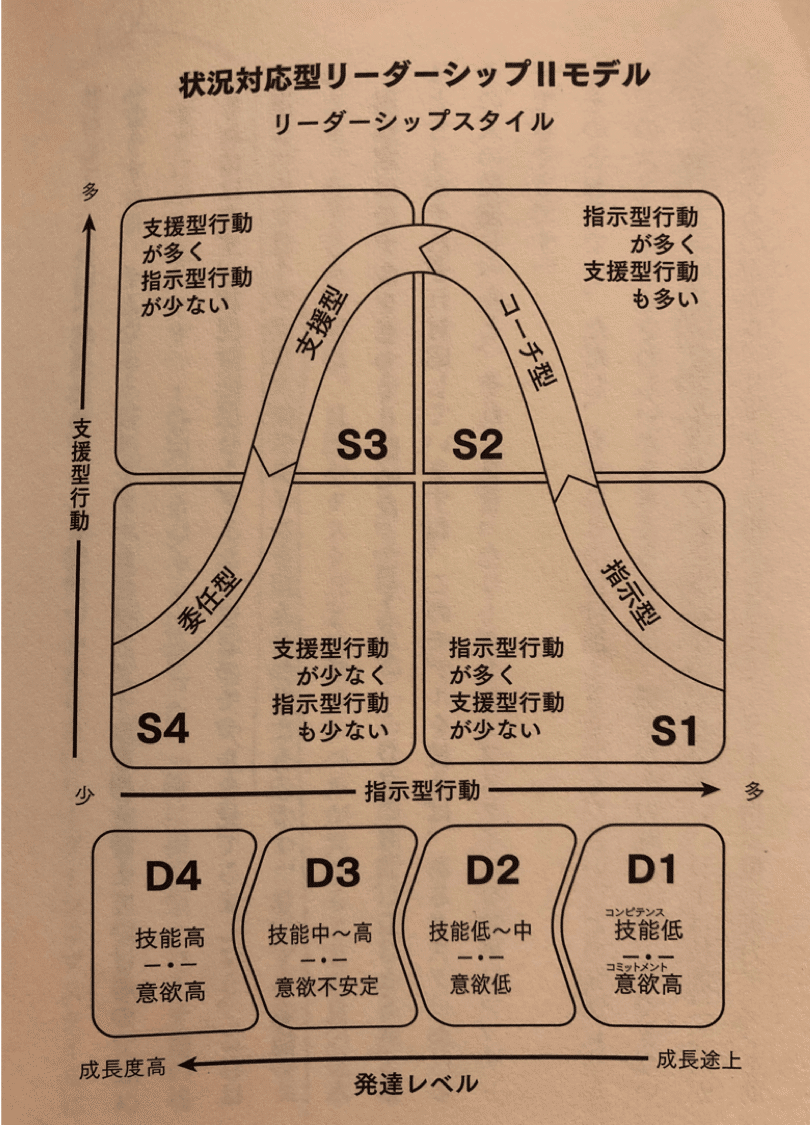

「特定の人の特定のタスクに合わせてスタイルを変える」というのは仕事の中でもなんとなく意識していたところであり、それを体系化してくれている「状況対応型リーダーシップIIモデル」は非常に参考になりそうです。

とりわけ、同じ人でもタスクが違えば使い分ける、や、発達度に応じた4つのスタイル(S1~S4)の判断基準を明示し、活用しくのは実務でもオススメだと改めて感じました。(チームの皆さんと相談しながら)

また、1on1ミーティングなどにも触れられており、1985年に書かれたのに現代に読んでもスーッと入ってくる内容だと思います。

スタートアップ × 1分間マネージャー・・・?

ここからは個人的な所感です。

以上のように、そのまま参考になることも多いと感じた本書だったのですが、同時に下記のような考えも直感的に浮かんできました。それは、いわゆるスタートアップと言われるような企業に身を置いていると、必ずしも本モデルが当てはまらないケースも出てくるだろうな、という考えです。

というのは、本書では、1分間マネージャーが各メンバーよりもタスクに精通していることが前提となっており、そうであるが故に、1分間マネージャーはスタイルを変幻自在に変えられるのだと思います。(本書が発売されたのが、1985年というのも背景にあるかもしれませんね。)

他方で、スタートアップの業務はプロダクトも組織も成長過程であるため、「非」定型業務が発生しやすい環境だと捉えています。ベンチャーでなくても、新規事業開発などもそうでしょうか。

一般に、プロダクトの成長や組織拡大に伴い、機能別組織や事業部制組織になってくると、相対的に非定型業務が減る傾向にあるかと思います。(より多くの人数で仕事ができるように、または、人材が社内で流動しても仕事が回るように、非定型業務も定型化(マニュアル化)される作用が発生するはず)

したがって定型業務を前提とする場合の方が「1分間マネージャーが1分間マネージャーを演じやすい(=状況に応じたリーダーシップを取りやすい)」のではないでしょうか。

他方で、スタートアップでは、様々な非定型業務が日々発生するため、「マネージャーよりもメンバーの方が知っている業務」というのも生まれる余地があるのではないと考えています。(僕も仕事でいくつか思い浮かびます。。苦笑)

本当はそれらも定型化する方がベターなのでしょうが、環境の変化の速く続々非定型業務が誕生、シンプルに仕事量多い、、などを言い訳に笑、追いついていない場合ももしかしたらあるでしょう、もしかしたらね。。

スタートアップで1分間マネージャーを担うには

個人的にはこの「マネージャーよりもメンバーの方が知っている業務の発生」は、対処すべき課題、と考えています。

スタイルの違いはあれ、マネージャーたるものリソース配分や適切なサポートをするのがお仕事で、その判断に影響を与える仕事が発生してしまっているということになるためです。また、もしその非定型業務の担当者が抜けてしまうと、組織としての蓄積がなく、引き継いだ担当者は一から学習をしなければなりません。。

では、もしこれが課題なのだとすると、どう対処するのがよいのでしょうか?

3方向考えてみました。

案①:業務の共有の仕組みをつくる

これは「定型化の努力をする」というものです。上述のように、忙しい状況だと中々優先順位が下がってしまいがちなのですが、

・マネージャーが率先して業務知見をまとめる(プレイングマネージャーの場合)

・施策のレビュー(振り返り)の一環にアセットを残すことを組み込む

・評価する際の考慮項目に採用する

あたりで仕組み化を進めることが肝要かなと考えております。

(仕事でもnotionなどを使っていますが、私程度のものが考える限り、これが一番の現実解なのではと思っています。。。)

案②:マネージャーの選び方を一考する

これは案①との合わせ技なのだと思うのですが、問題解決志向(回復志向)や学習欲等の高い人をマネージャーに据えることが大事な気がします。

これは、そもそもその人がメンバーのキャッチアップをする気がないと、案①が仕組み化されていても、1分間マネージャーには決してなれないと思うためです。

有名な『ストレングス・ファインダー』でもなんでも良いのですが、そういう傾向が強い方のリソースを充てる方が、スタートアップでのマネージャーには良いのかもしれません。

案③:(非定型業務が大きい場合)組織を分ける

本末転倒感がありますが笑、もしキャッチアップが中々難しいような専門性の高い業務内容の場合は組織を分けてしまう、つまりマネージャーがマネージする範囲から外す判断をすることも大事なのではないかと思います。

次なる課題|どんどん尖りがなくなる問題

さて、話は少し変わって、上記の案①や案②をやっていくと、「様々な領域を幅広く学び続ける必要がある状態」になっていくと思います。

学び続けること自体は、社会人である限りある種当たり前、と思っている派なのでそこまで大きい問題ではないですし、上で書いてきたように、1分間マネージャー的に立ち回れるようにしていきたいな、と強く想っています。

ただ他方で、色々やっていくと、やればやるほど、そう、やればやるほど、どんどん特徴がない器用貧乏な人間になっていくような不安を覚えます、、あら不思議。笑

それはまるで尖っていた△が次第に鋭利な部分がない◯になっていくように・・・

「コレが誰よりも得意です△」というのと「あれもできますし、これもできます。そちらもわかります◯」というのでは、見せ方の問題もあるかもしれませんが、前者の方が分かりやすいですし、人から見た分かりやすさの方がキャリアにとっては大事な面もあると思っています。

いやー、「実務」と「キャリア」のジレンマ、感じちゃいます😇

・・・絶望したまま(これ以上考えがまとまらないまま)、本稿は終わりです。笑

この記事について

株式会社タイミーで執行役員CMOを務めている中川が、マーケティング関連の仕事をしている中で感じたことを綴り、コツコツと学びを積み重ねる『CMO ESSAY』というマガジンの記事の一つです。お時間あるときにご覧いただければ幸いです。オードリーのオールナイトニッポン 📻 で毎週フリートークしているのをリスペクトしている節があり、、自分も週次更新をしています。

タイミーは、すぐに働けてすぐにお金がもらえるスキマバイトアプリです。

お読みいただきありがとうございます。お役に立つ部分がもしありましたらXでシェアいただけますと幸いです!!