アフターデジタル時代に求められる全社変革推進プロセス1枚まとめ #UXグロースモデル まとめ8

アフターデジタルの第3弾「UXグロースモデル アフターデジタルを生き抜く実践方法論」が2021年9月16日に発売となりました。本書では、UX(ユーザーエクスペリエンス)企画の秘伝である、方法論、プロセス、その裏にある考え方を詳説するといいます。今回は本書の最終章「第7章 トップダウン型UXグロースの方法論2/2(全社変革の推進)」 についての学びをまとめます。

本書の構成

「UXグロースモデル」の章立ては以下のようになっています。今回の記事は、★のところとなります。

はじめに

→UX型DXでのUXの定義とは #UXグロースモデル まとめ1

第1章 アフターデジタル時代に求められるバリュージャーニー型への転換

→1枚まとめ #UXグロースモデル まとめ2

第2章 UXグロースモデルの概要

→アフターデジタル時代に求められるUXグロースモデルの全体像まとめ3

第3章 人間心理の探求から、メカニズムの解明へ(ユーザー理解を再定義する)

アフターデジタル時代に求められるメカニズム解明型ユーザー理解 #UXグロースモデル 1枚まとめ4

第4章 ボトムアップ型UXグロースの方法論1/2(既存サービスの抜本改善)

アフターデジタル時代に求められる既存サービスUXの抜本改善プロセス 1枚まとめ #UXグロースモデル まとめ5

第5章 ボトムアップ型UXグロースの方法論2/2(既存サービスの高速改善)

アフターデジタル時代に求められる既存サービスUXの高速改善プロセス1枚まとめ #UXグロースモデル まとめ6

第6章 トップダウン型UXグロースの方法論1/2(事業変革の推進)

アフターデジタル時代に求められる事業変革推進プロセス1枚まとめ #UXグロースモデル まとめ7

★第7章 トップダウン型UXグロースの方法論2/2(全社変革の推進)

第7章の位置づけ

本書の構造を図示すると以下のようになると思います。第7章は最終章ということもあり全社となりますかなり視点が高くなります。

全社変革チームの役割と活動

バリュージャーニー型の価値提供モデルへの移行(第一章参照)とは「いかに良いものを作るか」から「どれだけ使い続けてくれるか」のLTV(顧客生涯価値)重視への転換です。

全社変革チームはそのために「全社DXコンセプトの定義」「全社バリュージャーニーの企画」「全社への落とし込み」の活動を推進します。そのためには政治的力含め、経営層・既存事業との対話が求められます。

また推進する変革チームのメンバーには、環境の変化、時代観の視座を持つことが重要となってきます。

*余談

今回のまとめでは詳細まで触れませんが、著者が所属するビービット社では「個人のフロー化」を頻繁に参照している、とし、参考文献として「ゼロ年代の想像力/宇野常寛」「リトル・ピープルの時代/宇野常寛」を挙げています。

また社会を抽象的に理解することの重要性も触れていてその中で、私のnoteでも以前に総まとめを行った「DXの思考法/西山圭太 著」も参考文献として挙げられています。詳細は以下ご参照ください。

全社DXを推進する方法論・業務プロセス

実際に全社変革チームの業務プロセスは以下の6つのプロセスが紹介されています。途中のStep3, 6あたりはほぼ6章と同じです。

基本的には6章も事業の単位ですので、会社の規模によっては、イコール全社という場合もあるでしょう。基本的に異なるのは、抽象度が高く・難易度が高いということだな、と思いました。

また、具体的なアクティビティとアウトプットというプロセスにまで踏み込んでは書かれていません。個人的は、こういう視座のプロセスは、基本的には、未来を想定してそこからバックキャストするアプローチが定番だと思っていますが、そのあたりはふれられておらず、6章までの内容の踏襲というイメージです。

バックキャストのアプローチの定番中の定番はシナリオプランニングです。UXグロースの7章でもやっとした方はは、以下の投稿をご参照ください。とはいえ、これらはあくまで平時にできるアプローチだと思います。平時でないときのアプローチについては後述。

全社への落とし込み活動

本章の最後は全社への落とし込みについてです。会社の中に実装するには、(1)経営からオーサライズを受け、(2)権限を与える・外部発信を変えることがが必要です。それぞれについて以下、簡単にまとめました。

経営からオーサライズを受ける

政治力が求められる。既存事業を否定せず、社内文化をうまく使う。あらかじめ顧客の強いトラクションを得る。ベテランのアドバイスを得るなども有効

社内に浸透させる

1.権限を与えて構造的に大きく変える

2.文化をつくる

外部発信から変える。好例はトヨタイムズ

平時ではないときの変革についてです。本当にリアルな全社変革プロセスを知るのであれば「V字回復の経営」が必読書だと思います。生々しい全社変革を描くビジネス小説。以下、ご参照。

また、「V字回復の経営」のプロセスと、ジョン・P・コッター氏の「企業変革力」は非常に共通点があります。特に興味深い共通点は危機感の醸成と短期的成功だと思っています。両書を比較した記事もご参照ください。

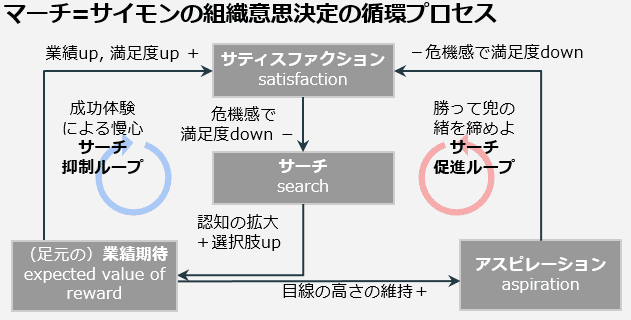

特に危機感がスタート地点になっていますが、これは「世界標準の経営理論」で、「組織意思決定の循環プロセス」を学ぶことで、非常に腹落ちしました。第11章 カーネギー学派の企業行動理論に出てくるもので、以下のように図示できます。危機とは、。このサティスファクションを下げることです。満足感が低い、つまり危機感です。それがサーチという未知の世界へ足を踏み出すことを後押しします。

そして、対になる重要な概念がアスピレーションです。これは目線の高さです。現状に満足せず、常に成長を目指す「飢え」です。最近、企業のパーパス(存在意義)という概念をよく聞くようになりましたが、これは組織の成長への渇望を絶やさないための北極星なのだと思います。

「組織意思決定の循環プロセス」については以下の記事をご参照ください。

第7章 「 トップダウン型UXグロースの方法論2/2(全社変革の推進)」 1枚まとめ

最後に、いつもの本章の1枚まとめを貼っておきます。個人的には、全社レベルの変革は、第6章の延長線上のプロセスでは無理があると感じました。道中で述べた通り、バックキャストのアプローチが求められると思います。

また、それだけでなく、パーパスやミッション・ビジョン・バリューといったものから見直すことが求められると思います。本書ではそれを会社の系譜ともとめる豊かなライフスタイルを定義する、と言っているものですが、プロセスとしては、V字回復の経営や企業変革力などが本質的には参考になるのでは、と思いました。

おわりに

DXについての記事は以下の「マガジン」にストックしてますので、併せて覗いてみてください。フォローや「スキ」を押してもらえると励みになります。

ということで「形のあるアウトプットを出す、を習慣化する」を目標に更新していきます。よろしくお願いします。

しのジャッキーでした。

Twitter: shinojackie

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?