【PR】8つのチェックで雇用調整助成金がもらえるかわかる

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐ目的から、都道府県知事により休業要請が出される事態となりました。

緊急事態宣言も延長が決定し、この先も経済活動が従来のように行えない見込みから、自主的に休業に踏み切る企業も増えています。

そうした中、活用を検討したい支援制度が、雇用調整助成金。今回は、日本社会保険労務士法人の佐藤邦昭氏に、雇用調整助成金の仕組みや注意点を聞きました。

聞き手は元国税専門官でお金の専門家、小林義崇氏。

助成率がアップ、条件が大幅に緩和

新型コロナウイルス感染症にともない、飲食店や商業施設、学校などが相次いで休業に入っている。

休業要請の対象になっていない業態であっても、従業員を感染リスクから守るため、あるいは通常業務が困難となったため、自主的に社員を休業させる企業も増えているはずだ。

しかし、労働基準法第26条により、事業主は、社員に休業を指示した場合に平均賃金の60%に相当する手当を支払う義務がある。

新型コロナウイルス感染症の影響がいつまで続くのか読めない中、休業手当を支払い続けるのが難しい企業も少なくないだろう。

そこで検討したい国の支援制度が「雇用調整助成金」だ。

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支援する制度であり、従来から制度化されていたものだ。

この雇用調整助成金が、新型コロナウイルス感染症にともなう特例措置として、条件が緩和されている。

これまで雇用調整助成金などの申請代行業務などを多数手がけてきたSATOグループの日本社会保険労務士法人所長で社会保険労務士の佐藤邦昭氏は、このように説明する。

「中小企業の場合、助成率が最大9/10まで引き上げられていますし、支給限度日数も増えています。

また、従来の制度では雇用保険被保険者としての加入期間が6ヶ月未満の新卒社員やパートの休業は対象外だったのですが、特例措置では対象になっています。

今のところ特例措置は4月1日から6月30日までの緊急対応期間となっていますが、この期間も延長されるかもしれません」

佐藤氏が、「雇用調整助成金について、よく勘違いされていることがある」と語ったのが、助成される金額についてだ。

たとえば助成率が9/10だとしても、実際に支払う休業手当の90%の助成金が支払われるわけではないというのだ。

「雇用調整助成金は、前年度1年間における雇用保険の手続きで申告した賃金総額を基礎とする平均賃金から算出されます。

※5月19日更新、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。

さらに、1人1日あたり最高で8330円という上限もありますから、実際に自社の状況を当てはめてみないと、助成金をいくら受け取れるかが分かりません」

なお、厚生労働省は4月25日、雇用調整助成金のさらなる拡充として、休業手当の一定部分について助成率を特例的に10/10とすると公表している(詳細は5月上旬公表予定)。

ただし参加者1人1日当たり8330円の上限は撤廃されていないため、やはり注意が必要だ。

※日額の上限は1万5000円に引き上げる方向で政府が調整に入っていると安倍晋三首相が国会にて明言しています。

一方、今回の特例措置で押さえておきたいメリットもある。それは、休業をしている期間に社員訓練を行った場合も雇用調整助成金が支給され、しかも通常の金額よりも加算される点だ。

社員を自宅待機にする時間を活用して、ビジネススキルなどの向上を図る場合に活用できる。

「従来はマナー研修のような教育訓練は対象外だったのですが、今回の特例措置では幅広く認められています。

また自宅などで、オンラインで教育訓練を受ける場合も対象となっています。

たとえば、一定のカリキュラムに沿って、講師とオンライン上で双方向のやり取りをするような場合、雇用調整助成金の加算措置を受けることができます」

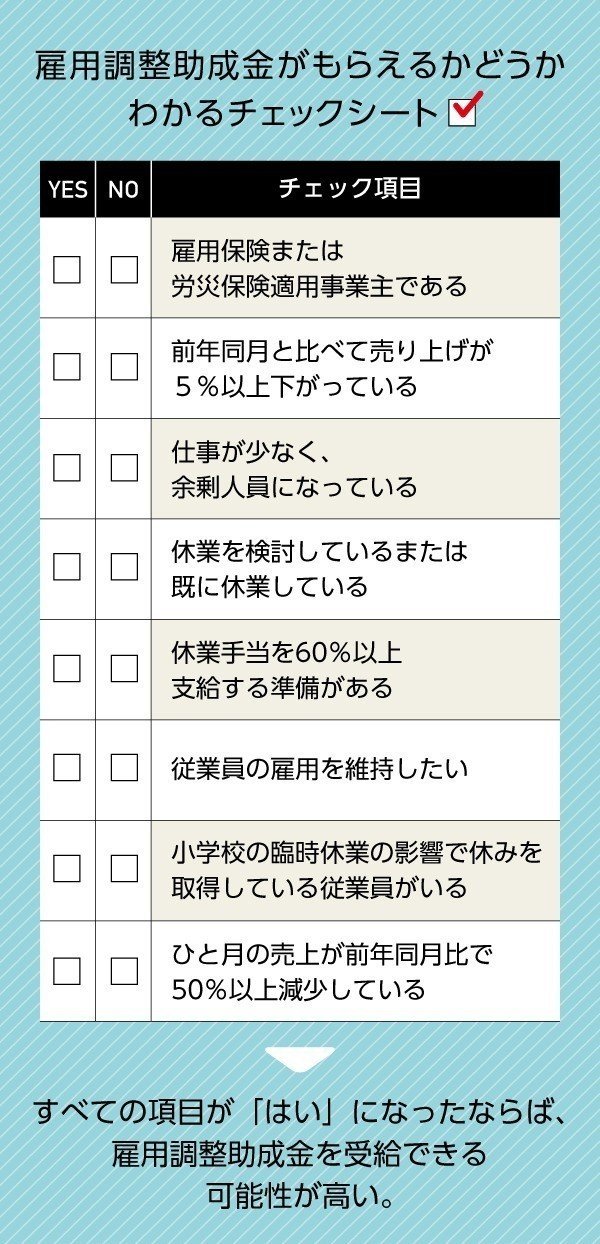

自社が助成金支給の対象かわかる、8つのチェックポイント

雇用調整助成金の利用を検討する場合、まず検討したいのが、「自社は対象になるのか?」という点だろう。

日本社会保険労務士法人では、最初に確認しておくべき点として、次のチェック項目を設けている。各項目を確認していこう。

まず、大前提として、雇用調整助成金は、雇用保険もしくは労災保険の適用事業者に限って受けられるものだ。

たとえば代表者や代表者の家族だけが社員という企業の場合、適用事業所に該当しないケースがあり、原則として、雇用調整助成金を受けることはできない。

※家族従事者の雇用実態が、雇入時に労働条件を明示した書面、出勤簿、賃金台帳、給与の支払い実態などによって確認されれば、雇用調整助成金の対象となる場合があります。

次の条件が、「前年同月比で売上が5%以上低下」というものだ。新型コロナウイルスの影響で休業を実施する企業であれば、基本的に該当すると考えられるが、注意点もあるという。

「判定基準となるのは、申請書面の提出があった月の前月ですから、手続きのタイミングによって判定基準となる月が変わります。

たとえば3月は昨年より大きく売上が下回っていても、4月に一時的に売上が戻るような場合、申請のタイミングによっては雇用調整助成金の対象から外れる可能性があります」

「休業を検討している」または「既に休業している」という状態であることも、前提条件だ。ここでいう休業とは、会社側から従業員に対して休むよう指示をするものだ。

新型コロナウイルスに感染して従業員が休暇を取るような場合は、休業に該当しないため、間違えないようにしたい。

佐藤氏は、「休業手当を60%以上支給する準備がある」というチェック項目も見落とされがちな点と説明する。

前述のとおり、労働基準法の規定から休業手当は、平均賃金の60%が最低基準となるが、これを支払えない企業もあるというのだ。

「雇用調整助成金が支給されるのは、企業が休業手当を従業員に支払った後になります。そのため、まずは支払えるだけのキャッシュが必要です。これを支払えないとなると労働基準法に違反していることになり、雇用調整助成金の申請を行うこともできません」

次のチェック項目に挙げられている「従業員の雇用を維持したい」という点については、従業員の解雇を検討する場合は注意しておきたい。

労働法上、事業主は30日以上前に解雇を予告しなくてはならないが、解雇予告をした従業員を休業させたとしても、雇用調整助成金の対象にはならないからだ。

※解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方はそれらの事実が生じた日までの間は対象者となります。

7番目のチェック項目は、小学校の臨時休校にともなって勤務を休んでいる社員の取り扱いである。

この場合、「小学校休業等対応助成金」という別の助成金が設けられており、この助成金の対象者は雇用調整助成金の対象にはならないため、別途手続きが必要となる。

上記8点のチェック項目をすべて確認できた場合、実際に雇用調整助成金の申請に向けて準備を行うこととなる。次は、申請プロセスの概要と注意点について解説する。

新型コロナウイルス感染症の特例措置として、雇用調整助成金の手続きが簡素化されている。

厚生労働省のパンフレットによると、記載事項は従来と比べ約5割削減され、労働者個人ごとに必要だった「委任状」が廃止されるなど、用意すべき書類が少なくなっている。

オンラインでの申請も可能になる方向で、現在調整が進められている。申請プロセスについても、非常時という状況を鑑みた柔軟な運用となっているようだ。

次の図のとおり、通常、休業や教育訓練を実施する前に提出すべき「計画届」が、休業等の後出しが可能となっている。

書類をきちんと整え、支給申請を行うと2ヶ月ほどで支給が行われるスケジュールだ。

※申請から支給までの期間は約2カ月から最短で2週間に短縮されると発表されています。

※5月19日更新、初回を含む休業等計画届の提出が不要になりました。

5月20日(水)より雇用調整助成金のオンライン受付を開始します。

※5月22日更新、オンライン申請はシステムトラブルにより現在受付を中止しています。再開時期については現時点では未定です。

もらえる条件は整っていても、実際には支給されない⁉

上記のチェックリストがすべて「Yes」となったならば、申請も容易となっている今、雇用調整助成金はぜひ受け取りたい。

だが、佐藤氏は、雇用調整助成金の申請そのものは簡素化されていても、企業が独自に申請をするのは簡単なことではないと語る。

確かに、雇用調整助成金を申請すべくハローワークに足を運ぶも、書類の不備などで何度も行く必要が生じ、いつまでも申請できないケースが多発している。そのようにスムーズに申請できない理由は何なのか。

「雇用調整助成金の申請にあたっては、賃金台帳や就業規則などの法定書類の提出が求められます。これらの書類はもともと法律上の作成義務があるものですが、実は作成できていない中小企業は少なくありません。

たとえ雇用調整助成金自体の手続きが簡素化されていても、その前提となる書面が整っていないと、申請することができないのです」

自社だけで就業規則などを整え、雇用調整助成金の申請まで行うのが困難な場合、これらの業務を独占業務とする社会保険労務士に依頼するほかない。このときのポイントとして佐藤氏はこのように語る。

「助成金の申請は、基本的には社労士に相談することをお勧めします。そのほうが結果的に申請までスムーズに進み、入金時期も早まりますから。

また、書面の作成を誤って、実際は働いている社員を休業者として届け出たような場合、悪気はなくても不正受給と判断されて、助成金の返還命令が下るリスクがあるので、社労士に相談の上で進めたほうが安心です」

雇用調整助成金の申請は社労士にしてもらったほうがよいのは、経営判断として正しいだろう。

多くの自治体が、雇用調整助成金の申請を社労士に委託した際の費用を補助すると発表している。

上記は補助する旨を公表している自治体の一例なので、自身の会社がある自治体のホームページで確認したい。

一方で、筆者が会社の経営者の立場で実感としているのは、“社会保険労務士”といっても専門分野は様々で、それぞれ得意分野も異なるということだ。すべての社労士が、雇用調整助成金の手続きに精通しているわけではない。助成金申請をあまり扱っていない社労士に頼むと、多くの時間がかかる可能性もある。

雇用調整助成金はすぐにでも受け取りたいものだからこそ、手続きに時間がかかってはマイナスだ。

また、社労士に依頼する際は、「受け取れる助成金と支払う報酬のバランス」にも気をつける必要がある。

たとえば就業規則や賃金台帳などの作成も依頼すると、追加報酬が発生するのが普通で、社労士事務所には就業規則の作成だけで30万円ほどの支払いが必要になることもあり、その結果助成金が思ったほど手元に残らないということもあり得るからだ。

“雇用調整助成金に強い社労士”のSATOグループ

佐藤氏が所属する日本社会保険労務士法人を含むSATOグループは、「雇用調整助成金の申請に強い」社労士事務所だ。

多くの企業が苦しんだリーマン・ショックの経済危機時は、300件ほどの雇用調整助成金の申請をサポートした。この数は社労士事務所の平均的な取り扱う数と比べて、まさに桁違いと言える。

長年にわたり、膨大な数の助成金申請サポートをしてきたことから、SATOグループには過去のノウハウが多々あり、助成金を専門とする経験豊富な社労士が多々所属している。

また、SATOグループに支払う報酬は安い。同グループは従業員数1000人を超える巨大組織であり、これまでに扱ってきた膨大な業務をテンプレート化しているので、低価格でのサービス提供を可能にしている。

たとえば就業規則の作成であれば3万円から可能であり、雇用調整助成金が支給されるために制度を整えても、支給される助成金が目減りする可能性は低いと言える。

さらに、SATOグループは助成金は着手金を必要としない、実際の支給がされたのちに報酬が発生する形としている。

「助成金は頼みたいが顧問の社労士は別にいて……」という会社も問題ない。SATOグループと顧問契約を結ばないスポット契約をしているところも多い。

「顧問契約をしている社労士はいるが、助成金の申請に関してはSATOグループに頼んでいる」会社もたくさんあるのだ。

SATOグループは先述の通り助成金専門のチームを設置していることから、スピーディな対応も可能だ。今回の新型コロナウイルス感染拡大を受け、多くの企業に一刻も早く雇用調整助成金を支給されるために、同グループは新たな拠点を東京・飯田橋に設けた。

佐藤邦昭氏は語る。「SATOグループの経営理念は『信頼のお付き合いをモットーに社会のブレーンたらん』です。

大事にしているのはお客様目線を徹底することで、そのため中小企業のお客様にとってもご利用しやすい料金設定やサービス体系を採用しています。

今回のコロナの影響で手続きが簡素化されているとはいえ、中小企業にとって雇用調整助成金の申請が難しいことは間違いありません。これまでのノウハウを活用してお役に立ちたいと考えています」

従業員の雇用を守り、新型コロナウイルス感染症の影響が収束するまでを耐え抜くために、雇用調整助成金が役立つことは間違いない。

必要な企業に確実に支援が届けられるよう、今こそ専門家の知見を活用したい。

社長onlineは、経営者の方に役立つ情報を毎日配信しています。ぜひ会員登録し、ご覧ください。無料でのお試し登録も承っています。

執筆者プロフィール

小林 義崇

フリーライター・元国税専門官

1981年、福岡県生まれ。西南学院大学商学部卒業。2004年に東京国税局の国税専門官として採用され、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。

17年7月、東京国税局を退職し、フリーライターに転身。書籍や雑誌、ウェブメディアを中心とする精力的な執筆活動に加え、身近なお金に関するセミナーを行っている。著書に『確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち? 元国税専門官が教える!』(河出書房新社)『すみません、金利ってなんですか?』(サンマーク出版)がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?