5人未満のお店や会社で、真面目な社長が1人で引っ張っていこうとすると、経営の足を引っ張る結果になりかねない話&【小規模事業者持続化補助金】の活用について

▽社長が1人でやりすぎない

■なぜ社長が1人でやりすぎてはいけないのか

今回も真面目な社長シリーズです。

別にシリーズ化したいわけではないのですが、真面目な社長さんは一生懸命やっているのだから報われて欲しいのですよ。

ですので早速結論を申し上げると、「社長がやれば部下はやらない」ということです。

例えば、社長さんがご自身のネットワークで一生懸命声をかけて集客をしたとします。

それを見たスタッフ、従業員さんは、

社長があんなに一生懸命やっているし、私も集客を頑張らなきゃ!

とはなりません、残念ながら・・・

もしかしたら素晴らしいスタッフ、従業員さんであればそういうセリフが出るかもですが、私は聞いたことがありません。

逆に

集客は社長がやるから・・・

と、なってしまいます。

やがて社長のネットワークも底をつき、スタッフ、従業員さんにやってもらおうとすると、

今の仕事で手一杯なのでムリ

などと言われ、社長は結局自分でやるハメに・・・

その後の社長は、スタッフ、従業員さんに指示を出すのにもすごく気を遣うようになり、どんなに集客が出来なくても、誰一人助けてくれる人はいない・・・

こんな例えではありますが、割と似たような感じが多いみたいです。

でも、こうなってしまうと大変なんですよ。

最初が肝心とはよくいったもので、やはり小規模な事業体であれば、ある程度のところまでは一緒に作り上げていくほうが良いのです。

■補助金の申請は補助金をもらうだけのモノではありません

例えば店舗に勤めていて、同じ業態で独立をして・・・

とかなら、ご自身のノウハウもありますし、そこまで大きな問題にならないのですが、フランチャイズや代理店システムなどを活用して、異業種からの参入ですと、身内などの助けや「味方」がいないと苦しいことがあります。

切羽詰まってからコンサルタントを入れたり、フランチャイズ本部に助けを求めても、基本的には「経営は自己責任」という言葉のによって、誰も売り上げを助けてはくれません。

では、未経験の業種に挑戦したい場合にはどうすればよいのでしょうか?

それは最初に「事業計画書を作る」ことです。

その事業計画書は、誰かに作ってもらうのではなく、まずはご自身で作ってみることをお勧めします。

ちなみに私が知りえる限り、小規模事業者のおよそ9割の経営者は事業計画書を作成したことが無いようです。※あくまでも私の経験上です。

事業計画書については、中小機構などでもサンプルを出していますし、

一度作成してみることをお勧めしています。

事業計画書というと、ものすごいものを作らなければならないと思っている人もおられますが、そういうことではありません。

その事業を「整理」し、客観的にみてどうなのか・・・というまさに羅針盤のようなものです。

本当に簡単なものから始めてみましょう。

■ではなぜ事業計画書が良いのでしょうか?

こちらにも書いてありますが、まず「事業や会社の停滞感を打破できる」ということが挙げられます。

小規模であれば、社長が頭の中ですべて考えるのではなく、スタッフ、従業員さんにも一緒に考えてもらうのです。

その中で、役割を決めて、一緒に一つの「事業」を作り上げていく・・・

また、事業計画書を作る習慣が出来ることで、例えば3月29日から募集が開始される小規模事業者持続化補助金などにも申請が出来るようになります。

もちろん、採択されるかどうかは内容次第ですが、商工会議所や専門家に相談に乗ってもらうことで、その事業の「?」な点を具体的に指摘してもらえますし、数年後までの道しるべが出来るようになります。

事業計画書を作成するのも、小規模事業者持続化補助金の申請をするのも、ご自身で行えば費用のかかるものではありませんので、社内活性化のためにも、ぜひ一度挑戦してみてはいかがでしょうか?

▽小規模事業者持続化補助金について

小規模事業者持続化補助金については、色々なところでご紹介もされていますし、多くの方が申請をされています。

理由としては、助成金と違い「雇用」をしているかどうかが含まれない(含まれるものもあります)ので、個人事業主の方でも申請が出来る点。

あとは、「販路開拓」が基本なので活用がしやすいということもあるかとおもいます。

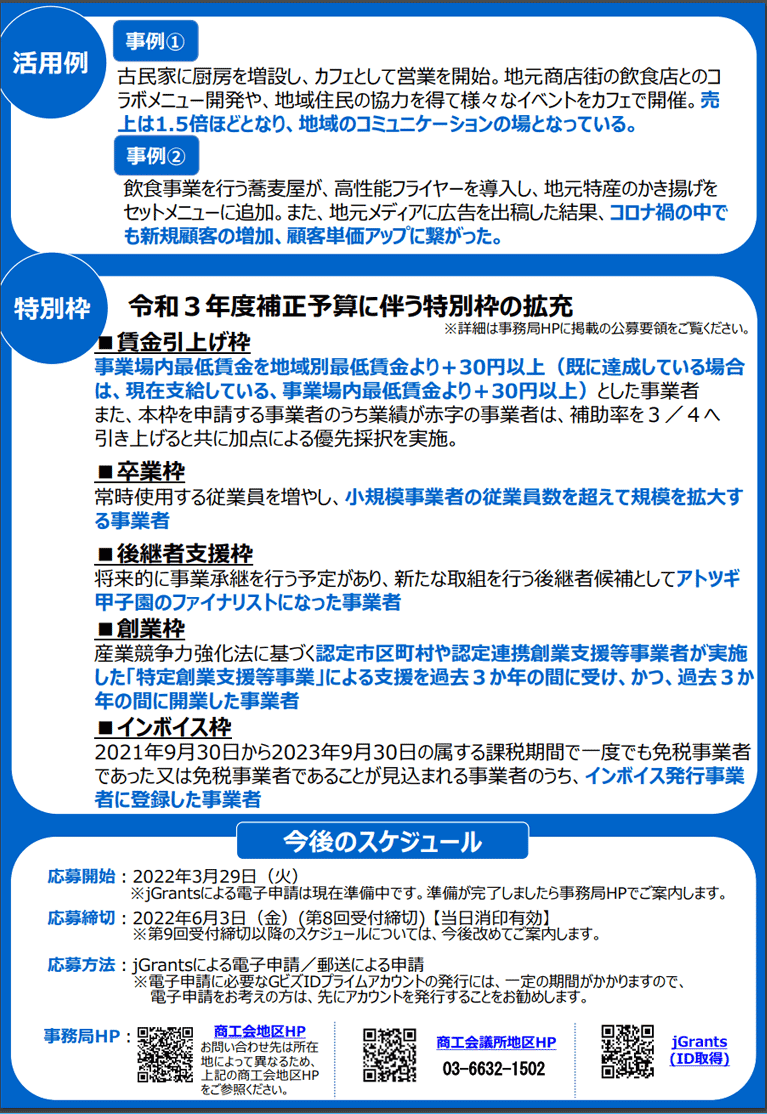

申請受付開始:2022年3月29日(火) 第8回受付締切:2022年6月3日(金)(締切日当日消印有効)

今回のものも令和3年度補正予算ですので、お間違いのないようお願いします。

「通常枠」を含めて6つの枠があります。

事業の拡大で「小規模」の枠以上のスタッフ、従業員さん(常時雇用)を雇用すれば「卒業枠」が使えそうですし、来年10月からのインボイス制度にちなんだ「インボイス枠」もあります。

■まとめ

私はnoteで何度も言っておりますが、補助金の申請は、プロに頼めば簡単かもしれませんが、他人が作った事業計画を実行してもうまくいくとは到底思えません。

認定支援機関の私が言うのも変ですが、やはり事業を末永く行っていただくためにも、まずはご自身で事業計画書を作ってみることで、一歩前進してみてはいかがでしょうか?

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

いつもサポートいただきありがとうございます!サポートいただいたお金は、共感していただける事業主様向けの勉強会で使用する文房具やコミュニティ運営に役立てさせていただきます。