4.2.2 バグダードからカイロへ 世界史の教科書を最初から最後まで

さて、日本で源氏と平氏の合戦が繰り広げられていた12世紀後半(今から850年ほど前)、イスラーム世界の中心地は現イラクのバグダード

から現エジプトのカイロに変わった。

むりやり日本にたとえるならば、バグダードは”京都”。カイロは”鎌倉”といったところ。

日本ではちょうど同じ頃、古くから天皇・寺院・神社・貴族の中心地であった京都(平安京)の権力をよそに、関東の武士グループが現・神奈川県の鎌倉に軍事政権を建てている。

その頃イスラーム世界でも、カリフ(預言者ムハンマドの代理人としてイスラーム教徒たちをまとめるリーダー)がいらっしゃったアッバース朝のバグダードに代わり、ファーティマ朝の建設したエジプトのカイロという都が政治・経済・文化の中心地に躍り出た。

カイロの支配はファーティマ朝からアイユーブ朝へ

カイロにはもともとファーティマ朝というシーア派の政権の下、アズハル学院という学者の研究機関が建てられていた。

MBAをとりたければ「本場アメリカの大学に行かなきゃ」「シリコンバレーに行かなきゃ」といった感じで、イスラームを修めたければアズハルで学ばなければ始まらなかったのだ。

***

しかしファーティマ朝の繁栄は、長くは続かない。

アッバース朝の権威がダダ下がりしていた当時、シリア周辺はセルジューク朝や十字軍の建てた国がひしめき、落ち着かない状況が続いていた。

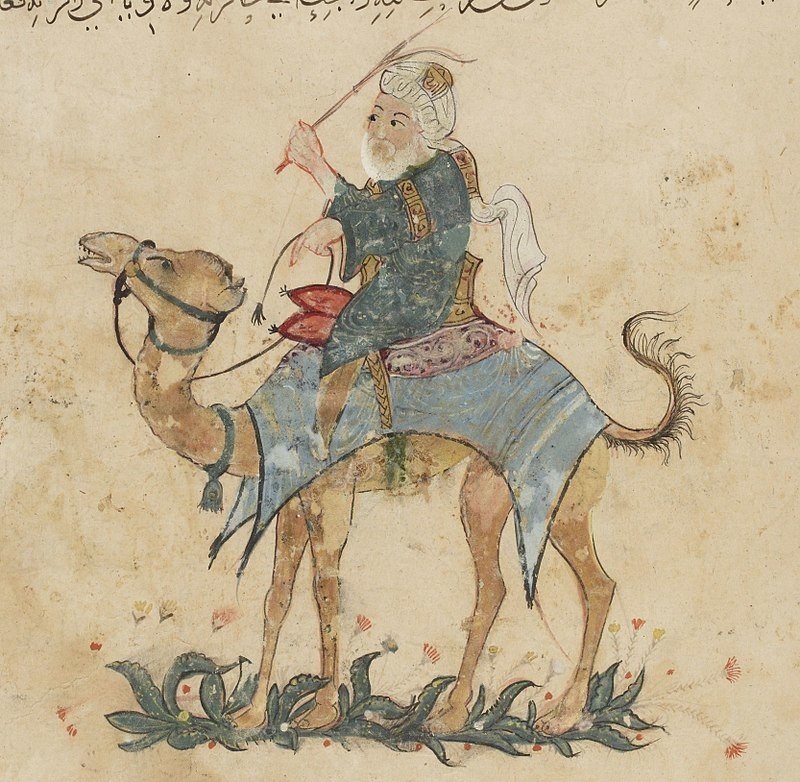

そんな中、クルド人のマムルーク武将であったのサラディン(サラーフ=アッディーン、在位1169〜93)は主君の命令に背いてエジプトに侵入し、ファーティマ朝を滅ぼし、アイユーブ朝(在位1169〜1250年)を建てたのだ。

アイユーブはサラディンの父の名が由来。

クルド人は、現在トルコ、イラン、イラク、シリアの山岳地帯に住むトルコ系民族だ。

エジプトの君主に成り上がったサラディンの大義は、シーア派だったファーティマ朝を追い払い、スンナ派の信仰を回復させることだ。

アイユーブ朝の成立を受け、アズハル学院もシーア派からスンナ派の教育機関にチェンジする。

さらにサラディンは、1187年のヒッティーンの戦いでキリスト教徒勢力を破り、88年ぶりに聖地イェルサレムを取り返すという偉業をなしとげた。

それに対して結成されたのが第3回十字軍だ。

だが、ヨーロッパのイングランド王、フランス王、ドイツ王(兼神聖ローマ皇帝)王たちが諸侯・騎士を引き連れて集結したものの、サラディンを倒すことはできず、和平を結び撤退せざるを得なかった。

このときのサラディンの戦いぶりは、騎士道精神を重んじるヨーロッパ人たちにとっても尊敬できるものだったようだ。

***

マムルークによって「マムルーク朝」が建国された

サラディンの亡くなった後のアイユーブ朝はパッとしない。

1250年には、軍人として雇っていたトルコ人のマムルークによって国が倒され、あらたな国家が建設されてしまう。

その名もマムルーク朝(1250〜1517年)。

奴隷から君主になるという、“イスラーム=ドリーム”とでもいうべき一発逆転劇だ。

第5第のバイバルス(在位1260〜1277年)に至っては、1258年にバグダードを陥落させたモンゴル人たちをアイン=ジャールートの戦いで撃退。

モンゴル軍をシリアから追い払った上、バグダードにいたカリフの一族を保護し、なんとカイロに移住させた。

こうしてマムルーク朝は、アラビア半島西部のメッカとメディナも保護下に置くことに成功。

アッバース朝に代わって、一躍イスラーム世界の中心に躍り出たのだ。

カイロの繁栄と「砂糖」の甘~い関係

エジプトの政権による躍進の背景には、理由がある。

経済的な基盤がしっかりしていたのだ。

だってエジプトでしょ。

ナイル川の河口は、定期的な増水にめぐまれ、農業生産力がめちゃめちゃ高い。

それに加えてこの時代には、小麦・大麦などの穀物以外にも、砂糖生産用のサトウキビの栽培が始められた。

サトウキビを原料とする砂糖の栽培が始まったのは、1世紀頃のインド。

その技術は、7世紀初め(今から1300年ほど前)にイラン、イラクに広まり、さらにシリア・エジプトを経て、12世紀頃までに北アフリカからイベリア半島にまで拡大していった。

砂糖の目線に立ってみると、「砂糖が人間の胃袋を征服していった歴史」という見方で世界史をとらえることもできるよね。

小腹の空いたときのお菓子、お祝い事のケーキ、料理の調味料......

今や、“白い粉”(砂糖)なくして行きていけない!という人も多いはずだ。

イスラーム世界でも、12〜13世紀以降、断食月(ラマダーン)の期間中、日が沈むと砂糖入りの甘~いお菓子が重宝された(ちなみに私の好物はクナーファ)。

たっぷり含まれる砂糖には日中断食をして弱ってしまった体力を回復させる効能があったのだ。

現在では甘味料として使われることの多い砂糖だけれど、頭の働きを良くして、のど・胸の痛みを取り除き、さらに胃腸や肝臓の働きをつよくする薬としても使われていたんだよ(『詳説世界史』「世界史への扉3」8頁を参照)。

砂糖の人気は高まり、アイユーブ朝の支配していたエジプトでは、12世紀頃までに上流部にもサトウキビの畑がつくられるようになる。マムルーク朝にかけて生産量は増加の一途をたどった。

こうして、サトウキビはカイロにとって代表的な輸出品となり、カイロを拠点とする特権商人グループ(カーリミー商人)は地中海やインド洋に繰り出した。

地中海やインド洋の貿易を結ぶ位置にあるカイロには世界各地の商人や文物が集まり、空前の繁栄を見た。

14世紀前半にはサハラ砂漠の塩金貿易で莫大な富を得たマリ王国の王マンサ=ムーサも、カイロに立ち寄っている。

また同じ頃『三大陸周遊記』で有名な旅行家イブン=バットゥータも、メッカ巡礼の際に、カイロに滞在しているよ。

しかしながら14世紀中頃(今から650年ほど前)には、ペスト(黒死病)という感染症がエジプトでも大流行し、多数の死者を出す悲劇に見舞われた。

それを受けカイロの経済は急落。

1517年にトルコ系の騎馬遊牧民の国であるオスマン帝国に滅ぼされることとなる。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊