4.1.2 イスラーム世界の成立 世界史の教科書を最初から最後まで

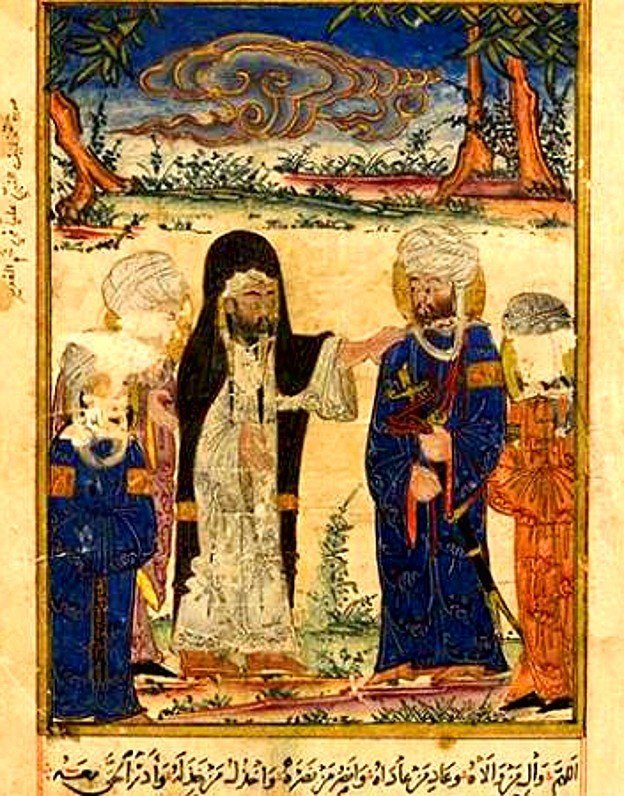

神の言葉を預かると信じられたムハンマドが632年(今から1400年ほど前)に亡くなると、イスラーム教徒たちは話し合いによって、リーダーとしてムハンマドの親友アブー=バクル(在位632~634)をムハンマドの代理人として選んだ。

ムハンマドの代理人のことをハリーファ(なまってカリフ)というよ。

その後も、イスラーム教徒全体の合意にもとづいて、ウマル、ウスマーン、アリーの順にカリフが選ばれた。

この4人のことを、正統カリフという。

ウマルのときには大規模な征服活動((大)ジハード)が行なわれ、イラク・イランを支配していたササン朝を滅ぼし、さらにビザンツ(東ローマ)帝国からもシリアやエジプトをばっている。

つまり、アラビア半島の遊牧民に過ぎなかったアラブ人が、東西ユーラシアをつなぐ陸ルート(シルク=ロード)を支配するという ”大どんでん返し”が起きたわけなんだ。

これら、シリア、パレスチナ、エジプト、イラク、イランは、ピラミッドやメソポタミア文明の時代にさかのぼる、長い長い歴史を持つ地域。

当然、ユダヤ人やキリスト教徒、ゾロアスター教など、さまざまな宗教の方々がいらっしゃる。

こうしたところに、多くのアラブ人兵士が家族と一緒に征服地に移住。各地に軍営都市(ミスル)が建設され、役所により土地が分け与えられた。

いわば”アラブ人の大移動”だね。

しかし、まもなくカリフの位をめぐる争いが勃発。

クライシュ族のうちのウマイヤ家から出た第3代ウスマーンが暗殺されると、今度はムハンマドのハーシム家から第4代の正統カリフ アリー(在位656~661)がカリフに選出。

そんな中、ウマイヤ家の立場から、ハーシム家のアリーと対立していたシリアの総督 ムアーウィヤは、660年にみずからがカリフであると宣言。

直後、661年にアリーが別の勢力によって暗殺されると、ムアーウィヤは考えた。

「このままでは、これからもカリフが暗殺され続けてしまう。イスラーム教徒の国を、部族道士のゆるい結合ではなく、もっとしっかりとした国として整備するべきだ」

そこで彼は、現在のシリアの首都ダマスクスを都として、カリフを世襲化する意志を固める。

これがウマイヤ朝(ウマイヤ=カリフ国、661~750年)の始まりだ。

「イスラーム教徒の指導者は、カリフであったアリーとその子孫が受け継ぐべきだ」と主張する人々は、シーア派と呼ばれた。「シーア・アリー」つまり、アリーの党という意味だ。

アリーの息子による抵抗が鎮圧されると、その後のシーア派はイラクからイラン方面を拠点にしていくことに。アリーとアリーの子孫に対するリスペクトが強いことが特徴で、アリーの息子がウマイヤ朝軍に完敗したカルバラーは、”聖地”となっている。サッカーファンにとってのセビリアの悲劇、ドーハの悲劇と言ったらいいだろうか。うーん違うか。

現在ではイスラーム教徒全体から見ると少数派(約1~2割)だけれど、大国イランを中心に影響力を保っているよ。

さて一方、ムアーウィヤに従った多数派のイスラーム教徒は「スンナ派」と呼ばれる。ニュースではスンニ派と呼ばれることもあるね。

首都のダマスカスには、現存する最古のモスクである壮麗なウマイヤ=モスクが建造された。

現在は、シリア内戦(2011~)の被害を受け損壊している状況だ。

ウマイヤ朝は、正統カリフの時代よりもさらに広範囲に征服活動を展開。

各地に支配のための役所が置かれ、軍や官僚が活躍。

征服地の先住民から、土地税(地租、ハラージュ)と、人間に対する税(人頭税、ジズヤ)を徴収する仕組みが整えられていった。

しかし、支配のしくみはまだまだ未熟。

たとえ先住民がイスラームに改宗しても、ハラージュとジズヤは払う義務があったのに対し、アラブ人にはハラージュとジズヤを払う義務がなかったのだ。

アラブ人”びいき”の王朝だったことが、のちにアラブ人以外のイスラームへの改宗者による不満につながっていくよ。

では、実際にどのような地域に広まっていったのか確認していこう。

東方面では、ブハラやサマルカンドなど、アム川上流のソグディアナ地方にまで進出しているよ。現在に至るまで、イスラーム教徒の多い土地になっているね。

西方面では、北アフリカも征服し、ベルベル人の諸グループを支配下に入れた。

ベルベル人というのは、現在のモロッコ、アルジェリア、チュニジアを中心に分布していた民族で、農耕や遊牧を営み暮らしていた。

さらに8世紀に入ると、そこからジブラルタル海峡を渡り、

711年には現在のスペインのトレドを都にしていたゲルマン人西ゴート人の建国した王国 西ゴート王国を滅ぼした。

さらに現在のフランス・スペイン国境であるピレネー山脈を超え、

フランク王国に侵入し、カール=マルテルとも争った。

732年に、おそらくトゥールからポワティエの間で起きた戦いが、その後のキリスト教徒の世界において「キリスト教徒のフランク王が、イスラーム教徒のヨーロッパ侵入を防いだ戦いだった! キリスト教バンザイ!」というようなプロパガンダに発展していく(しかし実情は、イスラーム教vsキリスト教などという単純なものではなかった点には注意しよう)。

ともあれ、ウマイヤ朝はピレネー山脈よりも南のイベリア半島への進出には成功し、地元勢力や西ゴート王国や残存勢力、フランク王国の勢力と争いながら足場を固めていく。

そういうわけで、現在のスペインやポルトガルといったイベリア半島の国々は、ヨーロッパなんだけれど、どこかオリエンタルな異国情緒ただようエリアとなっていくわけなんだ。

ちなみに、ムハンマドが亡くなった時に昇天した地といわれるイェルサレムの「神殿の丘」には、金ピカのドームを持つ岩のドームという記念堂(モスクじゃない)と、礼拝所のアル=アクサ=モスクが建てられた。

この神殿の丘にはもともとユダヤ人の神殿があった。しかし、ローマ帝国との戦争に敗れ破壊され、立ち入りを制限されたユダヤ人は、世界各地に”難民”として移住することに(ディアスポラ)。

それから数百年後、ウマイヤ朝が岩のドームとモスクを建てたわけ。

しかし岩のドームがまつる「聖なる岩」はユダヤ教徒にとっても信仰の対象。

それゆえ、21世紀になってもしばしば物議の的となっている。

現在のユダヤ教徒が、「神殿の丘」の西側の「嘆きの壁」でお祈りをするのは、「神殿の丘」自体への立ち入りが禁止されているからなんだよ。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊