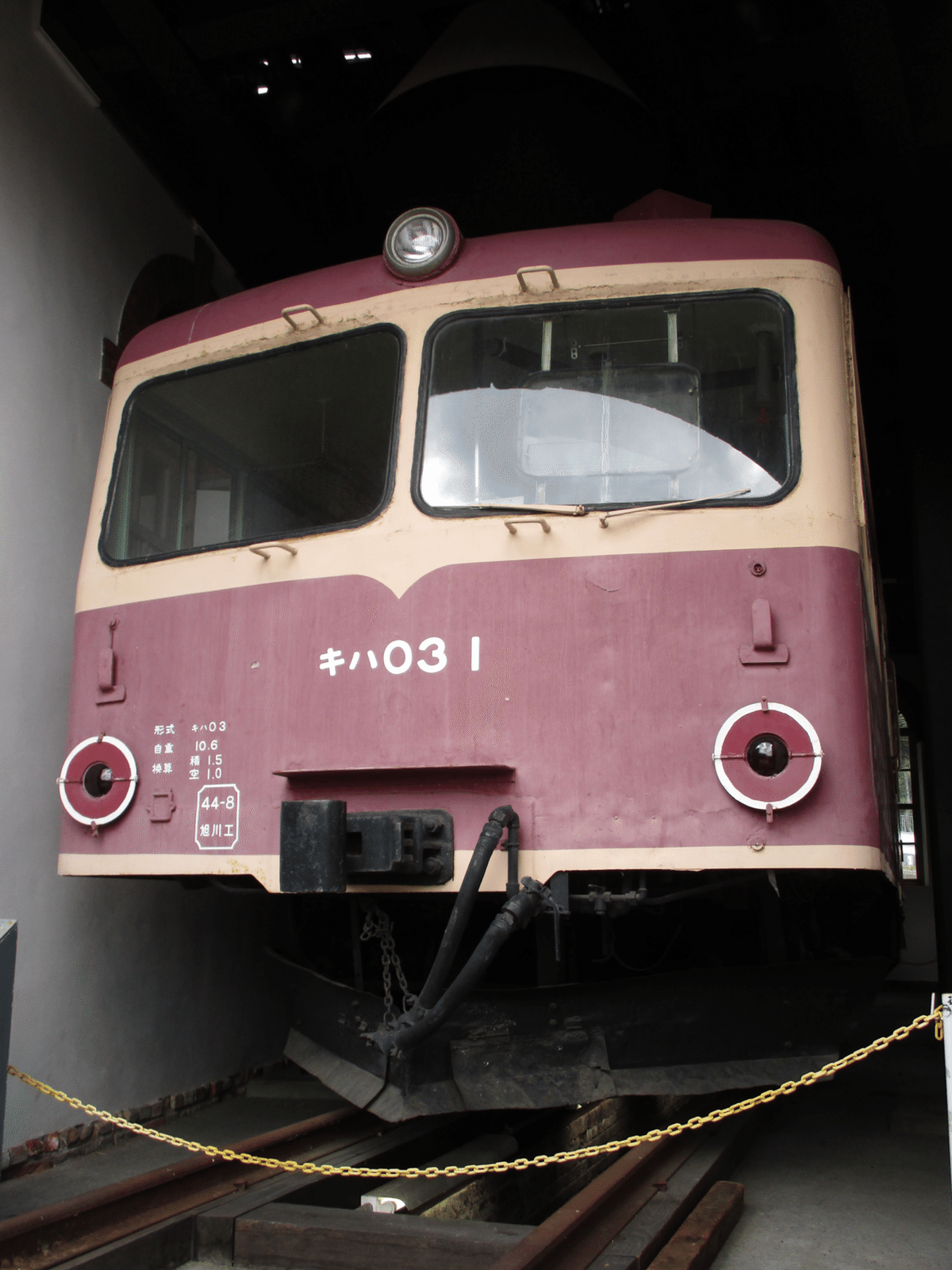

〜あと1歩で輝けなかった迷車〜 キハ03-1

地味な存在?可愛い存在?

小樽市総合博物館には、北海道の鉄道遺産としての価値。そして、日本の鉄道遺産としての重要な価値を持つ手宮鉄道施設を中に併設した立派な鉄道施設だ。かつては、北海道鉄道記念館。そしてこの場所は、小樽交通記念館と名乗っていた歴とした鉄道・乗り物系の博物館だった。(現在は統合されて総合博物館を名乗る)

その中。手宮鉄道施設として保存されている機関庫の中に、1両の車両が格納されている。

キハ03形だ。この車両は、大事な使命を背負って世に誕生したものの、誕生から呆気なくその姿を消してしまう運命にあった。この車両の全盛期は、なんと短い10年近く。一体、何がこの車両にあったのだろうか。

レールバスとして現在は親しまれ、多くの来館者に愛嬌を振り撒く(?)貴重な存在から、歴史を眺めていこう。その裏には、悲運の歴史と悲しい時代に振り回された姿があったのだった。

俺はコイツを信頼する

時は昭和の日本。国鉄に3代目総裁として、ある男が就任した。その男の名は、長崎惣之助だ。

長崎惣之助は秋田出身で大正9年に鉄道省に入省。戦前〜戦中と国鉄で官僚として尽力し、昭和26年に国鉄の3代目総裁としてトップの座に就く。そして、長崎は昭和28年に海外への交通視察に出向いたのだった。

その視察の旅路。長崎はある鉄道車両の存在に魅了されていたのだった。

シーネンオムニバス。

西ドイツで、長崎はその車両を発見したのである。シーネンオムニバス…とは。ドイツの言葉で、

『鉄道の線路を走る乗合バス』

という意味を指している。

この軽快な車両を見て、長崎は日本でもこの車両の実用化が出来ないか検討を始めていたという。

「この車両を導入すれば、日本のローカル線の改善や収支の上向きに大きく役立つ存在になるはずだ」

長崎は帰国し、この理想を国鉄で働く部下や官僚たちに訴えた。しかし、反応とはそれほど大きなもの・前向きに進んだものではなかったという。当時の国鉄で車両設計に携わる者たちは、長崎の理想と訴えた『鉄道上を走る小さなバス』に対して、次のような理由を挙げていた。

理由に

・国鉄では大型の気動車製造への着手に入った事

(当時はようやく大型気動車製造へ判断が付き、仕切りに量産がなされていた)

・そんな小さな車両を実際に走らせても、積み残しを出してしまい輸送力面での効果は薄い

という事を挙げた。

「果たして、そんな小さなバスのような車両を実際に走らせて大丈夫なのか?」

関係者たちは不安に駆られるばかりであった。

しかし、長崎総裁はこの意見を力強く一蹴し押し退けた。

「混雑時、ラッシュ時には輸送力を強化する為に増発で補えば良い」

こうして、国鉄の西ドイツから潮流をノリと勢いと気合いで被ったレールバス計画が始動したのであった。

鉄道車両としての異端性

この車両…キハ01形レールバスの設計を説明する前に、まずは現代に多く普及している鉄道車両の基礎的な形状について解説しておこう。

通常、鉄道車両とはこうした一定の長さがありこの長さの車体(長くても16m程度)を、4つの車輪で支えているのが台車の構造となる。

写真の車両を拡大してみよう。

よく拡大してみると、こうして4つの車輪が支持している『台車』があるのが確認できる。

現在はこうした『長い車体と4つの車輪で完成された台車』を組み合わせたのが鉄道車両…主に旅客車として現代に普及している基礎的な車両の構造であり、国鉄もこうした形状の大型気動車の製造と当時はようやく、この大型気動車に総括制御運転を組み合わせた後の標準型気動車の技術が確立されたばかりだった。

しかし。レールバス計画で設計された新型車両では、こうした『4軸の台車』を採用しなかった。

車体が短くて入らない…というより、製造コストを極限の極限まで抑える為に、台車の数を2軸という貨車同等の数に減らしてしまったのだ。

こうして、新型のレールバス計画では世にも珍しい車輪と簡単なブレーキだけ、な2軸の新型気動車が誕生した。この2軸台車の構造を活かしてキハ01形は製造コストを極限まで潰す事に成功。安価な車両…として大量生産へのスタートラインに手を挙げたのだった。

そして、足回り関係では基礎ブレーキに自動車用の空気式ドラムブレーキを採用した。変速機には、バス用のトランスミッションを採用するという徹底したコストの抑えっぷり。

また、エンジンに関してはバス用のエンジンを採用。とにかく限界までの安価な仕上がりに拘った。

更に。安価たる拘りは車体にも施された。

車体は、製造に向けて『通常の鉄道車両での製造で用いる板より薄い板を採用しよう』という意見になり、こうした面でもコスト削減の徹底した固い意志を見る事ができる。

と、遂にこうして昭和29年。キハ10000形として(当時の形式車号)超閑散線区向けの超小型気動車。レールバスが爆誕した。しかし…この車両には議論に議論を積み重ね。採用していなかったある設備がある。その設備は、車両の生涯を決めると言っても過言ではない程にこの車両を左右して回るのだった…

どうして鉄道は連結運転が出来るのか

現代の鉄道に於いて、『連結した列車を見かける』事は普通の現象である。短い編成では2両編成。そして、長い旅客編成では東海道新幹線の16両や、東北新幹線・秋田新幹線の連結運転で見かける17両編成。どれもこうして、現代の鉄道は短編成から長編成まで長い隊列を組んで運転している。

その中には、この記事の中に出てきたとある言葉が関係しているのだ。

『総括制御』

この4文字の言葉があって、はじめて列車は連結して1人の運転士と1人の車掌で運転が出来る。では、そうでない場合はどうなっているのか。

※写真の嵐電は総括制御対応車であり、運賃収受の為に乗車している係員ですが今回は再現画像に使用しています※

このように、車両を『連結』して増車する毎に係員・乗務員を要する事になるのだ。こうした、総括制御を採用していない車両…となると、大変な事態になってしまう。折角コストを潰してしまっても、乗務、人件費が嵩んでしまい大元を削っても後に膨らんでしまうのだ。

話を主役・キハ01形に戻して。

キハ01形では、議論を重ねた末にこの『総括制御』を搭載する事を見送った。

連結が必要になった場合は、係員・乗務員を追加して応戦をしていこうと図ったのである。

しかし。西ドイツ・シーネンオムニバスは違った。西ドイツ・シーネンオムニバスは車両の運転台に小型のハンドルを設置して回転させ、その小型ハンドルで加減速・変速を実施していた。

つまり。西ドイツはシーネンオムニバスに関しては、足の構造を短略化し

『いざという時や増結が必要になれば電気配線を足して連結し、運転士1人での対応が可能』

な総括制御を最初から搭載していたのだ。

それに対して、日本のキハ01形はクラッチペダルと変速レバーで最初から単行での走行に舵を切ったようなものである。ここが、両者の全く決定的な差であった。

小型で軽量な車両を作ったは良いものの。とにかく安価である事に全力を投資し過ぎた為、先行きが不安になる始まりとなった。

え?そうなるの?どうなの?

さて。とにかく安価で、軽量で、小さい。という前例にないもの尽くしで製造され爆誕してしまった気動車・キハ01形(当時はキハ10000形)レールバス。さて。この気動車を投入する場所を国鉄は選定していく事になった。

仕事場は…福島県は白河の白棚線(はくほうせん)に決定した。一先ず、この白棚線について見ていこう。

白棚線は、福島県の白河と磐城棚倉とを結んでいたローカル線であった。

当時の扱いは、『戦災休止復旧扱い線』。一時的に戦時中の金属供出の為に線路を撤去し、後に再び時期を見据えて線路を戻す。そうして、白棚線は復活の時期を待っている路線であった。

大正5年。白棚線が開業。昭和7年に磐城棚倉に水郡南線が開業し、ライバル路線となるまで白棚線は盤石の経営を保っており白河の鉄道支線として支えていた。

しかし、経営不振の状況は一向に改善しなかった。昭和13年。鉄道省が経営を再建するために介入したものの、鉄道経営は立て直らなかった。

として、昭和19年に不要普及路線として線路を太平洋戦争で世界の第一線で戦う日本に供出。その後は休止路線となっていたが…。

レールバス投入に際し、鉄道としての復旧を試みたのである。

しかし。この白棚線の状況はとんでもないものだった。

白棚線には、駅として現在は当たり前に見られる『プラットホーム』が存在していなかった。その為、乗客は地面から直接乗降を行なっていたのである。

こうした事情から、白棚線に投入する予定にしていた最初のレールバスは、『車両にステップを付けた』方式で投入を検討していた。その為、当初は車両に2段式のステップを搭載し『地面からの』乗降に備えた設計にしていたという。

しかし。こうして車両の改良計画まで進行させていたものの。白棚線に激震が走ったのだった。

白棚線の戦災復旧工事が『中止』になってしまったのである。

白棚線が抱えた赤字は、そう簡単に戻るものではなかった。

仮に、線路を敷いて超小型のレールバスを導入したとしよう。そうして、鉄道での復旧を目指してもこの白棚線では『年間で3500万円の赤字』を計上してしまう結果が弾き出されたのだ。

白棚線の工事は無くなってしまった。白河から磐城棚倉までの20キロ弱のこの道に、再び鉄道が帰ってくる事はなかったのである。

だが、この白棚線は昭和32年に『専用道』を構えたバス路線として復活した。その際は国鉄バスが走り、現在もジェイアール関東バスが白棚線として運営を続けている。そして、この復旧と専用道を挟んだ工事は後の『BRT』としてのモデルに現代社会で一歩近づいたのであった。

早速、とんでもない地雷原を踏んでしまう事になった国鉄の超小型気動車レールバス。

しかし、この車両は新たなる仕事場を発見する事が出来たのだろうか。その仕事場は、国鉄の幹部から意外にも近い場所に存在していたのであった。レールバスは、無事に門出を迎えられたのだろうか…

出直し

レールバスの門出は、突如として道のりを挫折してしまう形になってしまった。しかし、関係者たちや技術陣、国鉄幹部が折角苦労して設計したこの車両を導入するのに諦めない道はなかった。

改めて、東京の国鉄関係省庁から近い場所も含めて経営状態の悪い路線。そして、脆弱なローカル線を探してみよう。

と、ここで新たな光を探し当てたのであった。

千葉県・木原線である。(注;現・いすみ鉄道)

この木原線は当時、首都圏として。東京付近の国鉄路線としては最も成績の悪い路線であった。そうした環境の悪く、当時は閑古鳥の巣となっていたこの木原線にバージョンアップさせた新たな乗り物を投入し、木原線の収支を改善。そして、経営に新たな風穴を吹かすというものであった。

「これを逃す手はない!!」

関係者たちは木原線にレールバスの投入先を真っ先に決定した。

こうして、国鉄が製造した前代未聞の超小柄な珍車・レールバスは千葉県の経営改善を救う使命を背負って世に放たれたのである。

果たして。この結果は木原線の改革・改善に貢献したのだろうか。

昭和29年。9月。木原線にキハ10000形として国鉄はレールバスを投入した。

レールバスの登場は千葉県のローカル線で好評をもって出迎えられ、その存在は大きく際立ったという。そして、何より大きかったのは本数の『改善』であった。

木原線では当時の列車往復数は8往復であった。しかし。レールバスを投入した後の往復数は、なんと倍化し22往復にまで多い区間にて増強されたのである。

この木原線改善計画で、国鉄はレールバスでの改善に大成功を挙げた。その評判は、千葉県。首都圏から全国へと瞬く間に広がりを見せていったのである。

レールバス効果

この小さな気動車がもたらした恩恵の大きさは、どれだけの感動だったのだろう。

それまでは主力路線や幹線で活躍していた車両の御古・お下がりを貰って暮らしていたような路線の人々には、レールバスは新鮮に映る乗り物であった。木原線の試験導入から順調に効果を蓄積し、レールバスはその勢力を増していたのである。

中でも、北海道はレールバスにとって大きな勝機を掴んだ大地だったろう。

この大地では耐寒耐雪の構造を車両に施した、キハ03形が登場した。レールバスの中では最も遅くに誕生した部類の車両であったが、関係者たちは

「北海道での雪でも耐えうる車両で除雪機能も付ければ、その用途は広がる」

といつしかこの車両へ大きな期待と可能性を抱くようになっていた。

その中でも、特に北海道では旭川にレールバスが集中配置されていたという。北海道ではレールバスが旭川・稚内・標茶・遠軽と多くの場所に配され、その信頼性を感じられる。

レールバスは晩年にキハ03形として雪対策をした部類を製造するまで、合計で49両を製造した車両であった。いつしか国鉄では反対派も黙った現状がそこにはあり、レールバスは閑散線区の救世主として。スターへの階段を上る活躍をしていたのである。

閑散地域の人々にとっては、この車両の存在は非常に大きかったものだろう。

レールバスは、沈んだ閑散区の鉄道に列車増発。そしてバスと鉄道のそれぞれを複合した未知の乗り物として社会に強い影響を与えた乗り物だったのである。

暗礁、そして

しかし、このレールバス。実際にそこまでの実力を発揮できたか…といえばそうでもないのかもしれない。

この車両、やはり当初の懸念通りの問題が次々に露呈し、車両を蝕んでいったのだ。そして、更には『あの時』に安価な生産を選んだ過程も車両の半生に重くのし掛かってくるのである。車両としての耐用年数を潰し、生きる道を少しでも閉ざした仕方ない車両だったとはいえ、その最期はあまりにも唖然とするものであった。

まず。レールバスの生涯に拍車を掛けたヶ所にこの『足回り』の脆弱さと貧弱さがあった。

まず、レールバスの台車は序盤にも記したように製造コストをなるべく掛けないように『2軸』の車輪を採用している。この2軸の車輪が、走行中に乗客を突き上げる振動で襲ってくるのだ。

加えて、この車輪には大事なものがなかった。

通常、鉄道の車輪にはレールとの摩耗に対して『削りしろ』という部分を発生させるのだが、この削りしろをレールバスは持っていなかった。この削りしろを持たなかった事で、レールバスはとてつもない騒音での走行で走っていたのである。

こうした貧弱な足回りが、車両の老化と車両の失脚に大きな拍車を掛けていたのだった。

加えて、この車両の問題はもっと前に浮上していたのかもしれない。

当初、国鉄の開発陣の中にも

「ここまで定員の少ない気動車を閑散線区に投入して混雑時は大丈夫なのか」

という問題の提議があった。その予想は、無慈悲にも直撃してしまうのである。

レールバスは閑散線区のスターとなり。そして、乗客が集中する時間帯にも加えて運用されていた。しかし。ここまで収容力がない気動車だと、いくら閑散線だといえ乗客の収容は間に合うものではない。そして、もう1つの問題がレールバスを襲ってきたのであった。

あと1つさえ

この車両は、本当に『安価』という『安価』を目指しすぎ車両としての生涯を閉じてしまったようなもの…と自虐してしまうが、むしろ思ってしまう。自分の中でも。

「逆にここまでケチという言葉を目標に製造した鉄道車両なんて、今後は出てくるのか?」

とはじめて生涯を見たときに知った。

あとがきのようになったが。

この車両。序盤に記した事を思い出してほしい。あるものを。ある機能を搭載していないのだ。

『総括制御』

である。1人の運転士が、何両にも繋げた車両の操作を運転室から行う事が出来る機能である。現代の連結された鉄道車両の基本は、この構造に則っている。

しかし。レールバス。総括制御の搭載を見送った為、連結して運転する際には

『連結した両数+運転士=』

の数がその列車には必要となってしまった。

いくら混雑した列車に、車両を増結しても逆に車両数と同時に運転士を手配しなくては結局、意味がない。こうした現状も、現場からレールバスの存在が敬遠される1つになっていった。

これも、とにかくコストを潰して『敢えて』この設備を搭載しなかったのである。もしも、この車両に総括制御が搭載されていればレールバスはもっと愛された存在に慣れていたのだろうか。

非常に残念な事象である。

更に、乗客に対して列車の誘発をしてしまうのもレールバスの懸念だった。こうした現場の扱いが困らせてしまう原因になっていったのである。

オマケになるが、総括制御を採用した西ドイツ・シーネンオムニバスと国鉄のレールバス。キハ01形についてスペックを見てみよう。

西ドイツ…シーネンオムニバス(VT95形)

車長…13.6メートル

定員…57人

重量…13.9t

最高速度…90キロ

最高出力…110馬力

総括制御アリ

日本…レールバス(キハ01形グループ)

車長…10.9メートル

定員…52人

重量…10.5t

最高速度…70キロ

最高出力…60馬力(量産化で75馬力へ)

総括制御ナシ

このように、両者は全く違う。そして、シーネンオムニバスに関してはドイツ内で一定の成果を得ており2,000両以上の巨大勢力を築く事に成功している。そして、こちらに関しては耐用年数も長くそう簡単にガタが来る事は無かったようだ。

もし、この車両にも総括制御が搭載されており乗客増にも安易に対応できる設計ならば。レールバスを取り巻く状況とレールバスの日本での立ち位置は変化していたのかもしれない。

本当に、この『総括制御』というあと1つを身に付けなかった事が車両の信頼と一生を大きく響かせる結果になった。

ただしかし。レールバスを突き動かした逆風がこれで収まる事はなかった。嵐は次々と襲ってきたのである。

対価として

昭和35年以降の日本。この頃の日本は、高度経済成長の波に乗っていた。国民は進学率が上昇する傾向にあり、高校への進学がこの時に増加し始めたと言われている。現在のように、

『小学→中学→高校→大学→就職』

の基礎が完成され、そしてまた人々は豊かさを求めて都心への上京を始めていった。そうした中で、レールバスは時代に取り残されてしまう。孤独な中、レールバスは線路を静かに走っていたのであった。

高度経済成長として、人々は豊かさを手に入れ多くのモノを手にした。しかし。その中で地方から都心部への人口移住は更に進行し、コレがレールバスの進退を決める大きな原因となってしまったのである。

登場当初の試験車両が白棚線への投入に失敗し彷徨った事。そして、こうして最後は日本の高度経済成長という国の成長の犠牲になって引退の道を辿ったレールバス。

その生涯は、時代に振り回され現場に振り回され人間に振り回され。散々な生涯だったのだろうか。

はたして、その後はどうなったのか見てみよう。レールバスの辿った道は。

さよなら、レールバス

レールバスの生涯は、呆気ない生涯であった。

手本にした西ドイツのシーネンオムニバスは、登場から30年活躍し現在も保存車が存在している。そして、勢力は2,000両近い大量の数だ。また、そこから派生して後継の機種も多く製造された。

しかし、レールバスはどうだろう。レールバスは49両を計上し、最終的には鉄道車両として短すぎるたったの10年近くしか生きる事が出来なかった。

昭和41年。レールバスを積極的に使用していた北海道から、レールバスの存在が消えた。

北海道から九州まで、国鉄の超閑散線区で使用されてきたレールバスであったが遂に落城の瞬間を迎えたのである。

昭和43年。北海道から九州まで…として全国で活躍したレールバスが、遂に最後の活躍を長崎県は臼ノ浦線にて幕を閉じた。

国鉄から、超閑散線区にて。異端にも異端と言える。異端すぎる車両。レールバスが引退し姿を消したその瞬間だった。

再び、レールバスという存在の乗り物は富士重工業がLe-Carを製造し、この分野に昭和50年代改めて道が開かれて行くのであった。

一度、こうしてレールバス問題に関しては終戦となった国鉄。その後、しばらくは登場しないのであった…

キハ01形への評価・そして現代へ

国鉄内で、あまりにも短すぎる生涯を閉じてしまったキハ01形。派生形式にはキハ02形・キハ03形・キハユニ01形とバリエーションこそあったものの、やはり耐久性や運用は別物である。

しかし、引退してからに関しては

「鉄道とバスを組み合わせた乗り物を製造して走らせるくらいなら、最初から廃線にしてバスを走行させるべきだ」

との意見も途中から出ていた。ひとまず、この車両はバスと鉄道の優位性というか。バスと鉄道の可能性に関して、真っ向からいち早く自らの魂を犠牲にして特攻していったという点に関しては、『評価』になるのかもしれない。

ただし、その車両としての耐久性。そしてバスとしての機能を持ち過ぎたが故に。とにかく安価で切り込み過ぎたが故に、車両としての個性は強烈になり過ぎた。今後もしっかりネタとして掠られるだろう。

では。キハ01形列を始めとしたレールバスの功績は一体何処にあったのか?

と考えてみると、やはり

『ローカル線や閑散線を活性化させる為に尽力した』

事にあるだろう。千葉県は木原線(現•いすみ鉄道)での最初の活躍でも8往復から22往復までの大飛躍へ。そうした事からも分かるように、レールバスは沿線のスターとなり多くの乗客を呼び込むキャラクターのようになりそして。超閑散線区の活性化に貢献した。一時的にはなってしまったが、新型車両で覚醒を図る事が出来たのは大きな成果として評価できると思う。

この事象が後に車両自身を大いに苦しめてしまうのは置いておかなくてはならないのだが。

運用に関しては、車両単独での運用もそうであったが時々は旧型客車に併結や機関車列車に併結。そして偶には大型気動車との併結運用もあり、列車としての増員にも『少しだけ』貢献できたのかもしれない。

その後として。レールバスは収容力の低さや総括制御が効かず乗務の扱いが難しかった事から車両としては置換えられ、大型の気動車にその役割を譲ってしまう。

通常、鉄道車両は長くても40年近くは走るものだ。短い車両でも、その生涯は30年となる時がある。60年を目処に進退を決めている場合もあるが、レールバスの生涯は14年と余りにも早過ぎた。もう少し、この車両にも何か使い道や可能性が残されていれば。交通の歴史は変わったかもしれない。

そして、現代の日本では先陣を切って『DMV』というコレまたバスと鉄道の双方を走行できる乗り物を開発した。

北海道で開発された乗り物であったが、実現は徳島県・阿佐海岸鉄道にて成功している。実際に鉄道線路と道路を行き来して道路と車輪を交互に入れ替え、少人数の定員で仕切っている乗り物だが、観光アトラクション要素が現状は強いといったところだろうか。

いつかこの乗り物が閑散線区の中心部に進出し、レールバスのように実践的な営業や社会進出をし交通の目玉になる日が楽しみである。

第2の交通の救世主になる日はやってくるのだろうか。

最後に。車長10メートル程度。そして乗客数も少なく安価に次ぐ安価で海外の先進的な鉄道を目指さんとばかりに勢いのまま開発したキハ01形レールバス…の血は、小樽市総合博物館にて保存されている。

キハ03形のみであるが、準鉄道記念物にも認定された素晴らしい展示の品だ。

遭遇した際には。そして、この車両を発見した際には、時の関係者やレールバスの『苦労』と時代の嵐に阻まれたその姿を労う気持ちで接してみてはどうだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?