対話についての対話

▼合同セミナー余話

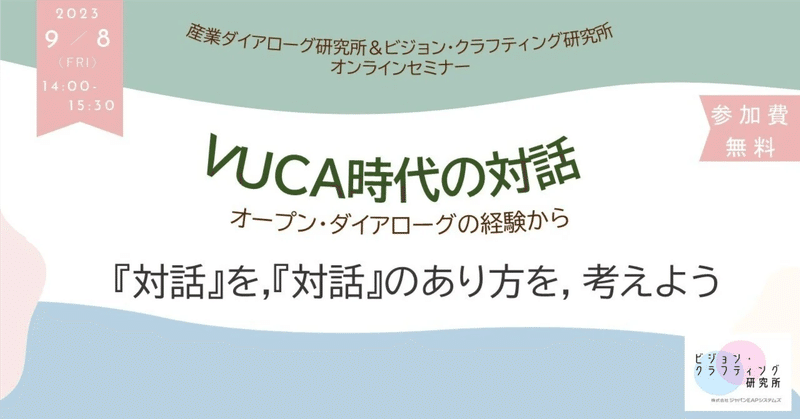

2023年9月8日に「VUCA時代の対話~オープンダイアローグの経験から」と題して産業ダイアローグ研究所とビジョン・クラフティング研究所の合同セミナーを開催し、セミナー動画も公開しました。この動画はけっこう好評なようで、合同セミナーを企画してくれたビジョン・クラフティング研究所に改めて感謝申し上げます。それだけでなく、当日シナリオ・ロールプレイを演じてくれたさきみと黒木さんが、セミナーを振り返る「対話」を展開してくれたのです。

▼対話についての対話

対話についての対話、ですね。さきみは当社のベテランカウンセラー、黒木さんは企業人事でお仕事をしてきて現在は心理系の大学院に在学中ですが、いずれもオープンダイアローグ(以下OD)のロールプレイは初めての経験でした。お二人の振り返りは黒木さんがセミナーで感じたことをチビさきみ(さきみのアバター)が聞いていくという形で進んでいます。ODを経験した黒木さんの、オープンダイアローグへの期待と戸惑いが率直に語られ、それを受け止めたチビさきみが、質問したり確認したり言い換えたりすることで1対1の対話が展開され、話が徐々に深まり、黒木さんの新たな気づきとともに、まだ消化しきれない部分も素直に語られています。ぜひこの2つの記事を読んでいただきたいのですが、後半に行くにつれ、黒木さんの理解が深まっていくのがわかります。

▼わかったふりをしていない

それと同時に、黒木さんはわかったふりをしていない。わかったつもりにもなっていない。心理的安全性という言葉が有名になりましたが、お二人の対話では、何を言っても大丈夫という黒木さんの安心感と、そういった場を作り出しているチビさきみの配慮があってこその、自由で暖かく、濃密な空間だなと米沢は感じました。

この対話を読ませていただいて感じたことがいくつもあり、ODをプレゼンした米沢と春日としては、「対話についての対話についての対話」をしたいくらいなのですが、時間の関係で今はちょっと無理そうです。代わりに米沢がとりあえず思いついたことを記します。

▼時間はどうしても必要

一つは「時間」です。ODの初回はどうしても時間が必要です。30分ではきつい。60分、できれば90分くらいの余裕がほしい。それくらい余裕があると、参加者全員が、思っていること、話して感じたことを一通りしゃべれるような気がします。そして最初に時間をかけると、次のセッションの時にはけっこう大きな変化が起こっていることが多いのです。次のセッションをいつするかは初回セッションの最後に決めます。1週後のこともあれば1ヶ月後のこともあります。その間にそれぞれがセッションで語られたことを考え、何らかのアクションを起こしていたりするのです。

▼即断しなければならないこともあるが

もちろん、どうしても今日決めなければならない事柄もあるでしょう。その最たるものがクライシス・コミュニケーション(リスク・コミュニケーション)です。子どもが道路に飛び出した。車がもうそこまで来ている。「危ない!」と叫んで子どもの手をこちらに引っ張りますよね。対話している暇なんかありません。誰かが決めないと差し迫った危機を回避できないこともあります。すべてを対話で解決しよう、というわけではありません。リスク(この場合は緊急性)を勘案し、ふさわしい解決法を選ぶべきです。

○少し待ってみたらどうだろう

しかし世の中の大抵のことは1、2週間くらいなら待てるのではないか。黒木さんから復職判断の話が出ていましたが、復職面接をOD的に行うと、たとえその場で結論が出なくても、1、2週後には落ち着くべきところに落ち着くことが多いことを経験しています。従業員が、「みなさんの話を聞いていたら、復帰をちょっと焦っていたと気づきました。もう少し療養を続けます」と言ってくることもありますし、逆に現場の方から、「あの時は無理だと思ったけれど、調整すれば何とかなりそうです。復帰してもらっても大丈夫です」と言われることもあります。

ODが大切にしていることの一つに「不確実性への耐性」があります。結論を急がず対話を続け、答えが出ない状況に耐える、などと言います。いつも耐えている、という実感はないのですが、何も決まらなくてどうしよう、と天を仰いでしまうことはたまにあります。ただ、初回は時間がかかるが、その後の展開は意外に早い、というのがODを実践してきての実感です。時間がかかりそうで、案外2、3回のセッションで収まるのです。いつまでも耐えているという感じではありません。

○結論にも「余白」がある

もう一つは、今回のnoteを書くにあたりチビさきみと黒木さんの対話を読み直して気づいたことです。

ブレインストーミングとか言いっぱなし聞きっぱなしの会でもなければ、話し合いの際は「話をまとめると~」とか、「我々の結論としては~」といった形で決着をつけることが多いわけですが、その時に、まだ納得していない人がその気持ちを表明していなければ、みんなが同意見ということになって決まってしまいます。異論は現れないので、ないものとして決まります。異論は切り落とされていると言ってもいいでしょう。それに対し異論も表明され、それを他の参加者も頭に残っている上で決めたことは、同じ結論であっても意味が違ってくるのではないかと私は思うのです。

黒木さんが、ここがわからない、まだイメージがわかない、などと言葉にしてくれることで、そこからチビさきみや私、そしてこれを読んでくださる読者の心の中で、内的対話が進んでいくのです。もしも黒木さんが、こんなことを言ったらわかってないと思われるだろうなとか、米沢をガッカリさせるだろうな、などと考えて言わなかったら、私は黒木さんの迷いに、そして他のOD学習者も感じるかもしれない迷いに気づく機会を失うことになります。

▼対話は対話の場を離れ、進んでいく

こうやって、対話は「対話の場」を離れ、次のセッションまで、我々の心の中で対話が進んでいきます。これは対話の深化なのか、展開と呼ぶべきなのか、単に進行と呼ぶべきなのか、私も言葉を選べないでいるのですが、黒木さんのこの言葉を聞けたか聞けなかったかで、これから私がODについて考えていくことは確実に違うわけです。

人の言葉が聞けるというのは、それをきっかけに内的対話が始まるので本当にありがたいことです。さきみに、「対話についての対話」を書くねと言いつつ、なかなかじっくりと考える時間が取れず1ヶ月が過ぎてしまいました。年末最後、年内に終わらせなきゃならないタスクがなくなって、やっと内的対話に耳を傾けられました。私はこういう分析がつくづく好きなんだなあと再認識した次第です。

チビさきみさんと黒木さんの対話、ぜひ読んでみてください。

産業ダイアローグ研究所では、企業やグループを対象にオープンダイアローグ関連の研修やセミナーを行っておりますので、こちらまで気軽にお問い合わせ下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?