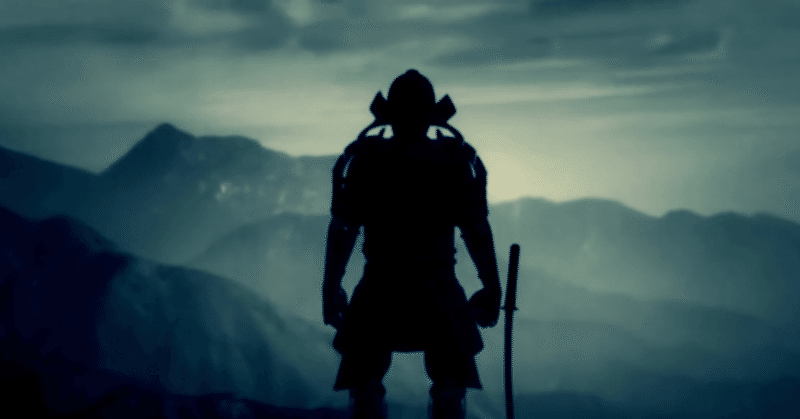

2022.6.29 武士が愛する300年封印された禁断の書

明治へと時代が変わる直前、その後の日本の未来を決定付けることとなる鳥羽伏見の戦いが勃発。

その戦いに挑んだ新政府軍の男たちは、驚くべき光景を目にする。

その光景を目にした男たちの鼓動は激しく乱れ、その場にいる誰もが言葉を発することを躊躇した。

彼らが目にしたのは、“最新式のスペンサー銃を手に自分たちを狙う女性”だった。

当時、戦闘の前線に女性がいるなんてことは考えられない。

その上、高価な西洋式スペンサー銃を巧みに使いこなす女性がいるなんてことは、あり得ないことだった。

では、その女性とは一体誰なのか?

彼女の名は八重という幕府側の人間だった。

彼女は『幕末のジャンヌ・ダルク』とも言われ、2013年には、俳優の綾瀬はるかさんが八重役を演じたNHKの大河ドラマ『八重の桜』が放送されたことにより、一躍有名となった人物です。

八重の人生は壮絶だった。

幕末の戊辰戦争勃発によって、彼女の兄は捕虜とされ、弟の三郎は命を落とした。

彼女は弟の敵討ちのために、弟の衣装を身に纏い、“自分は弟である三郎なのだ”という強い決意を持ち、戦闘に参戦する。

彼女はまさに『最後の女武士』だった。

しかし、勝利の女神は彼女に微笑んではくれなかった。

最後まで奮戦した八重だったが、仲間は次々と死んでいき、幕府軍は戦争に敗れてしまった。

彼女は途方もない喪失感の中、それまでの生きがいであった鉄砲を捨てることとなる。

世間からは、

「新政府に逆らった悪人だ」

「お前なんか時代遅れだ」

と罵られ、彼女が目にする自分を取り巻く世界は、色褪せて見えていたかもしれない。

しかし、そんな彼女の数奇な運命は、ある1冊の書籍との出会いにより激変することとなる。

その書籍とは、300年間という途方もない期間、日本では読むことを禁じられた禁断の書だった。

その禁断の書は1600年代であれば、持っているだけで刑に処されるほど、忌み嫌われた書籍だった。

だが、この禁断の書のおかげで、八重の目には輝きが戻り、武士として戦った誇りとエネルギーが身体中に漲ってきた。

その後、八重は、将来を添い遂げることとなる新島襄と婚約。

彼女は新島襄と共に、日本の教育のためを思い、同志社大学の前身となる学校を創設。

八重は後に『同志社の母』とも言われるようになった。

また、日露戦争の際は、自ら志願して戦地へ赴き、看護婦として負傷者の手当てをするなど、日本のために命懸けで働いたことを評価され、皇族以外の女性で初めて、勲六等宝冠章という勲章が授与された。

このように、彼女は命の灯火が途絶えるまで、和魂を忘れず、日本のために行動し続けた人物だったが、では、そんな彼女の運命を変えた『禁断の書』とは一体何なのか?

武士が愛した禁断の書

ここから先は

¥ 192

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?