ホンダ コレクションホール:ツインリンクもてぎ 栃木県茂木町【ファクトリーマシンのトビラ3】

企業ミュージアムといえば、会社の歴史や製品を展示・解説し、そのブランディングに役立てるためのショールームのような役割を持っています。

創業の古い企業には残された遺産も多く、興味のベクトルがピタリと合えば見応えのあるミュージアムも少なくありません。

ホンダにはウェルカムプラザ青山というショールーム?のような施設が、東京都港区にあります。現行市販車の展示が基本ですが、時々宝石のような歴史遺産がお目見えします。そしてそれらの宝石たちは、栃木の山深い茂木町からやってきます。

ホンダ(本田技研工業株式会社)は2輪と4輪の両方を手掛けるメーカー。世界的に見ても、他にはBMWやスズキぐらいでしょうか。現在では小型ビジネスジェット飛行機も。

そんなホンダの歴史が詰まったミュージアムが北関東の栃木にあります。

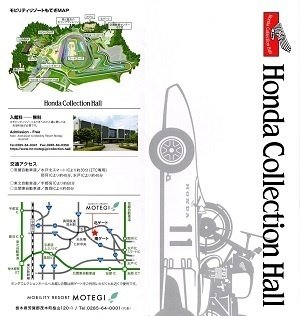

コレクションホールへの入場は無料ですが、ツインリンクもてぎへの入場は有料(¥1,800、駐車場4輪¥1,000:2023年)です。

古いチラシには入場料¥1,000、駐車場は無料(平日)と。

ホンダ コレクションホールとは

栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1

ツインリンクもてぎは1997年にホンダが鈴鹿サーキットに次いでオープンした国際規格のサーキット。ストップアンドゴーレイアウトのロードコースとアメリカでは人気のあるインディーカーやストックカー用のオーバルコースを備えています。ロードコースはブレーキに厳しいのが特徴。

アトラクションや宿泊施設も備え、モビリティリゾートと名乗っています。

ホンダコレクションホールは、ツインリンクもてぎ内にあるバイクとクルマのミュージアムで、サーキットと同じく1997年の開館。メーカー系ミュージアムらしく、展示車両のほとんどは動態保存されています。単なるサーキットの付属施設かと思いきや、コレクションの規模と質ともに国内最高峰レベル。足を運んだのは平日で、サーキットでのスポーツ走行ものんびり見るつもりが、気がつくとそんな時間はなくなるほど。

2024年3月にリニューアルオープン。

市販車、いわゆる公道を走るバイクやクルマの展示数もかなりの数ですが、圧倒的なのはレーシングマシン群。もうハンパない! 残されているのは創業者本田宗一郎(1906-1991)と後に続いた技術者達の情熱がそのまま形となったマシン群。2輪の頂点MotogpやWGPマシンに、4輪の頂点F1マシンが怒涛の如く並んでいます。

左から

RC143(WGP、並列2気筒 125cc:1960年、T・フィリス)

RA273(F1、V12気筒 3,000cc:1967年、J・サーティース)

S500(市販車、直列4気筒 500cc:1963年)

スーパーカブC100(市販車、単気筒 50cc:1958年)

E300(発電機、単気筒 55cc:1965年)

入口ではホンダ草創期のレーサーと市販車になぜか発電機がお出迎え。

カーチス号は本田宗一郎が1924年に丁稚となったアート商会で製作したレーサー。航空機用の8,000cc V8エンジンを搭載。ホンダスピリットの始祖。

印象的な車両を市販車とレーシングマシンともにいくつか

市販車編

スーパーカブC100(単気筒 50cc:1960年)。こちらは鈴鹿製作所生産の1号車。カブは2017年に総生産1億台を達成。ハイブリッドでも到達できない低燃費(最新型はカタログ値で69.4km/L!)とタフネスさは世界中で愛されています。もしカブがなかったら、出前や新聞・郵便配達は成立しなかったのではと思えます。そして実用一辺倒ではなく、ハンターカブやクロスカブ等の派生車種も含め趣味性の高さもカブの特徴。

現行型の125ccは初代カブのスタイルやカラーをオマージュ。質感も高く、基本デザインの秀逸さは現代にも通用するコトを証明。カブもいまや燃料噴射とディスクブレーキの時代。

1962年のショーで発表されたSPORTS360(市販されず)。排気量は当時の軽規格360ccで、後に市販車の排気量は500→600→800ccと拡大されます。エンジンは直列4気筒のDOHC(カム2本)で、当時はレーシングカーにしか使われない技術を市販車に搭載。ちなみに当時のホンダ軽トラもDOHCユニットを搭載。この個体は技術伝承プロジェクトによる復刻車。

シティ(直列4気筒 1,200cc:1981)&モトコンポ(単気筒 50cc、40kg:1981)。折り畳み式のモトコンポを小型車に積み込むスタイル。40kgはちょっと重いか。共にEV化すれば都市部では使い勝手が良さそう。

NSX-R(V型6気筒 3,000cc:1992年)。オリジナルNSXから各部の軽量化により120kg減量、エンジンはパーツ精度向上を図ったオタク好みのスポーツカー。安楽さを求める現代の高価格スポーツカーには見られないストイックさが特徴。ここ数年シャレにならない価格で取引されています。

インサイト(直列3気筒 1,000cc+モーター:1999年)

2人乗りに割り切った2ドアクーペスタイルは空気抵抗の低減を徹底。かつてのマツダやジャガーのグループCマシンに見られたスパッツ(リヤタイヤのカバー)が特徴的。軽量化と低燃費にフォーカスしたHVカー。時代を先取りし過ぎて、2代目以降はフツーのエコカーに。

コンセプトが明確なモノに惹かれます。評論家と呼ばれる方々はアレコレ能書き垂れますが、多少の扱いにくさは乗り手側でクリアすればよろしい(笑)

レーシングマシン編

20世紀のRCレーサーたち。2気筒 50ccや6気筒 250ccと多気筒高回転化がパワーのホンダの基本。ライバルにストレートで後れを取るコトは許されない社風。

GPレーサーに耐久レーサー。奥にはトライアルにモトクロッサー、ラリーレイドと全方位。

手前のゼッケン46はNSR500のほぼ最終形態(2ストロークV型4気筒 500cc:2001世界チャンピオン、V・ロッシ)。

21世紀のRCレーサーたち。左から

RC211V(V型5気筒 990cc:2002年世界チャンピオン、V・ロッシ)

RC211V(V型5気筒 990cc:2003年、加藤大治郎)

RC211V(V型5気筒 990cc:2003年世界チャンピオン、V・ロッシ)

RC213V(V型4気筒 1,000cc:2019年世界チャンピオン、M・マルケス)

耐久レーサーグループ

ゼッケン71番はVTR1000SPW(V型2気筒 1000cc:2003年鈴鹿8時間耐久優勝、生見友希雄、鎌田学)

90番はNR750(V型4気筒 750cc:1987年ル・マン24時間耐久出場、M・キャンベル、G・ロイ、根本健)。NRはピストンが円ではなく楕円という変わり種。

GPマシンの特集展示コーナー。M・ドゥーハン車以外はすべてNSR250。

宇川徹(1973- )の愛機が目立ちます。宇川さんはホンダのファクトリーライダーとして長く世界選手権を戦ってこられましたが、引退後の現在はホンダ(研究所)社員。2年連続の全日本250クラスチャンピオンで鈴鹿8時間耐久は最多勝(5勝、2023年時)。時々草レースに出てくる人。

一番奥にはRC211Vの始祖(V型5気筒 990cc プロトタイプ)

下はNSR250(V型2気筒 250cc:2001年世界チャンピオン、加藤大治郎)

2000年代のF1マシン。手前2台は1968年以来久しぶりのシャシー、エンジン共にホンダ製。

RA108(V型8気筒 2,400cc:2008年、J・バトン)。環境問題を意識したという「アースカラー」を纏います。アフリカの地図っぽいけど意味不明(笑)

2008年終了後にリーマンショックに端を発する世界的不景気を理由に、ホンダは再びF1から撤退。

ロータス・ホンダ100T

ロータス・ホンダ100T(V型6気筒 1,500ccターボ:1988年、中嶋悟)

搭載されるエンジンは右後方のマクラーレンMP4/4と同じホンダRA168E。最大過給圧2.5barで700馬力弱を発生。

1988年のチャンピオンマシンMP4/4と同じエンジンを積みながら、ロータスのリザルトはボロボロ。日本人初のレギュラーF1パイロット中嶋悟(1953- )曰く「剛性が足りない」。コーナーで曲がりながらのシフトチェンジでは気を使ったそうです。曲がる時には車体に力が加わりシャシーが捻じれるのでシフトロッドもたわみ、普通にシフトチェンジができないらしい。現代のパドルシフトにはない苦労。

100Tについてはコチラの雑誌に詳しいです。

サブタイトルからして「力不足」がすべてを物語る!

レーシングマシンの中でもいわゆるメーカー製作のファクトリーマシンは最先端技術と最高の材料・加工技術による一品モノです。そうして開発された技術が量産品に降りてきて、私たちの使うモノへとフィードバックされる。「レースは走る実験室」と本田宗一郎さんが呼んだ所以です。

ファクトリーマシンそのものや突き詰められたパーツの1つ1つには無駄なデザインやディテールがなく、一流の美術品と同じ雰囲気が漂います。究極の引き算による美しさ。個人的には人間国宝的な人たちの手による作品と同様と考えます。見ていて飽きることはありません。

洪水のようなコレクションホールの所蔵品ですが、到底一度ではまとめきれません。予定は未定ですが、いずれまた機会を改めて。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?