【ポーターの競争戦略論】他人と違っていることが、その人間の”武器”になる。

競争戦略論で有名なマイケル・E・ポーター。

「他人と違っていることが、その人間の”武器”になる」という名言があります。そんなポーターの経営戦略「ポジショニングアプローチ」とは?

私たちは市場でどのように戦い抜けばよいのか。いかに利益を確保していけばよいのか。例えば、価格下げ競争、市場シェアの獲得競争、これらに打ち勝ったとしても、十分な利益が確保できなければ、資金が足りなくなり、企業が目指している目的・GOALから最終的に遠ざかってしまうかもしれません。

(長いですが、飛ばしながらでよいので最後まで御覧いただき、全体感をつかむことが大切かなと思います!詳細は必要な時に見返していただければ良いと思います!)

①ポーターの競争戦略論の概要

私たちはビジネスで日々悩んでいます。しかし、なぜ悩んでいるのでしょう…例えば…

「どこの市場が儲かるのかな?」

「競争を回避して、自社はどうポジショニングをとればいいかな?」

「基本的な戦略はどうすればいいだろう...」

「組織能力をどう高めていこう...」

さて、これから皆さんと上記について考えていきましょう。

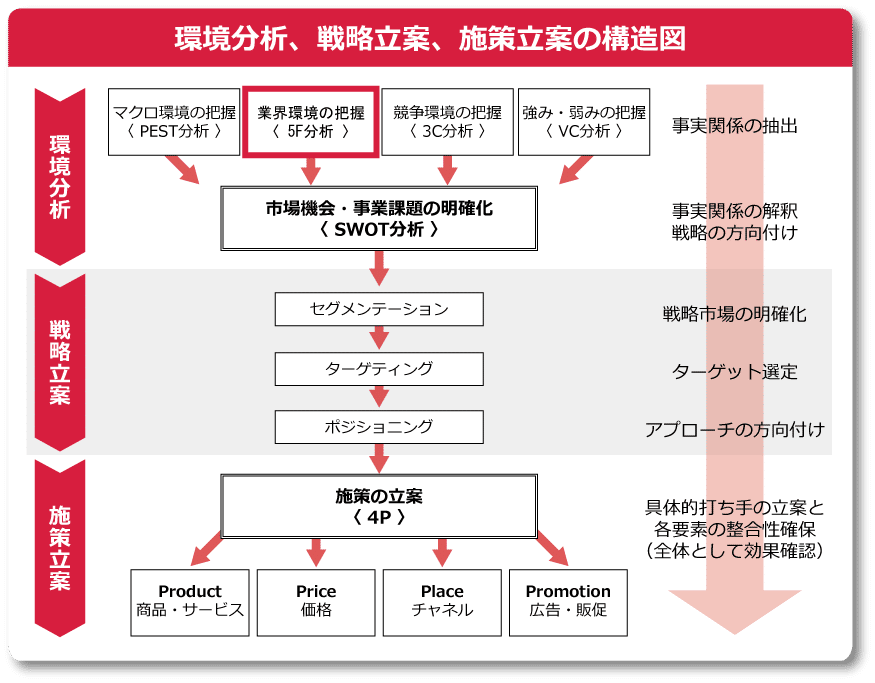

②業界構造の分析(5F)

まずは自社を取り巻く業界構造の分析をします。マイケル・ポーターが提唱した、ビジネスの世界では有名な5フォースモデル(5F)。5つの要素が、業界の収益性や、自社の収益性に影響をどう与えているのかを示している図です。(この様な枠組みをフレームワークと言います)今回は画像をお借りして、”5つの脅威”として考えてみます。

5F: 画像 A

分析後の構造図 : 画像 B

(1)業界内の脅威

画像Aの中央は「業界内の脅威」と書いてありますね。ここでいう業界内とは自社を含めた既存業者間の関係を指しています。既に業界に存在している多くの業者のことです。簡潔に言うと「既存業者間の敵対関係」となります。業界内の脅威となる要因の例は以下の通りです。

同業者数が多い

→競争が激しい市場の成長速度が遅い

→お客さんが少ない固定費が高い

→固定費を回収するために価格競争になりやすい差別化が難しい

→他社と商品が変わらずお客さんの獲得が難しい撤退障壁が高い

→雇用責任、短期的な赤字、想いが障壁となる

ここでは、自社は業界内でどのような立ち位置、状況にあるのか捉えましょう。「自分たちはこういう状況なんだな」と客観的に捉えることが大切です。

(2)新規参入企業の脅威

さて次は画像の上「新規参入企業の脅威」と書いてあります。ここではシンプルに、どれだけ新規参入しやすい業界なのか?を意味しています。新規参入企業の脅威となる要因の例は以下の通りです。

高額の設備を必要か?

→高額であれば参入障壁は高い資格は必須か?

→必須であれば障壁は高い多数の人員が必要か?

→多数必要であれば障壁は高い

ここでは参入障壁が高いと、新規参入企業が少なくなる(抑えられる)ので、既存業者からみると競争が比較的緩やかとなります。参入障壁が低くだれでも始められるようなビジネスは競争が激しくなるということです。既存業者が、業界の参入障壁を高くするために、わざと既存ビジネスのフローを複雑化し、効率の悪い業務フローを業界の常とするなどの攻防があったりします。

(3)代替品の脅威

画像Aの下、代替品とは、ある製品と同じ機能をもち、代替することができるものです。つまり元々持っている商品、使っていたサービスが不要になるということですね。このような代替品が登場すると、既存の製品との競争が激しくなります。

例えば、電話機は現在、携帯電話などの急伸により収益性を下げている。さらにはマッチや万年筆などのように、ライターや新種の筆記具にほとんど取って代わられるケースもある。8ミリ映写機はビデオカメラの普及とともに衰退し、ついには市場が事実上なくなってしまった例である。

(4)売り手の脅威

画像Aの左、売り手とは、自社に対して部品や原材料を提供する供給業者のことを指します。例えば「私たちが日々生産している商品には、あの会社の特許取得済み部品が必要なんだ!」という場合、この"あの会社"が脅威となります。値上げするぞと言われたらどうしますか?その会社は特許を持ってるので、他の会社はその部品を生産できません...厄介ですね。

(5)買い手の脅威

画像Aの右、買い手とは、自社が製品を販売する顧客のことです。買ってくれるお客様です。その買い手の交渉力が強いことを脅威と捉えます。買い手の数が少なかったり、製品が差別化されていなかったりすると、買い手側の交渉力が強くなりますね。つまり、自社に対して顧客側から「もっと安くしてくれないと買わないよ〜他社で買っちゃうよ〜そんな性能変わらないんだからさあ〜いいのぉ〜?」と言われてもしまうかもしれません。(こんな顧客きってしまった方がいいかもですね。笑)

ここまでツラツラ書いてきましたが、5Fとは5つの枠組みで考えるフレームワークの1つです。自社の分析に用いられます。

実際のビジネスの現場では「5F分析やるぞ!」という業務はあまりなく、自社を分析するときの視点の持ち方、自社が検討している新たな市場に参入した場合の、仮定の自社分析など、5F分析は前提レベルとして自然に使えるようになると良いです。(プレゼンの資料などでは見やすいので用いられることがあります)

その後は、画像Bに続いていくイメージです。ご参考までに。

③5つの業界構造タイプ

マイケル・ポーターは、業界構造は5つのパターンがあると述べています。簡単に紹介します。

(1)多数乱戦業界(市場分散型業界)

→最大手がいない多数の同レベルの企業が存在する業界。m&aが有効。みんな同じ規模感の企業なので、大きくなると、規模の経済が働き強くなる。

(2)新興業界

→新しい技術。社会動向によって盛んになった業界。先行者優位となる。後発にとっては参入障壁が高い。

(3)成熟業界

→お客さんが沢山いて、商品の改良、コスト削減、品質向上などに迫られる業界。成長スピードが鈍化している。

(4)衰退業界

→リーダー企業、ニッチ企業が生き残り、多くは撤退を迫られる。撤退戦略としてm&a(売り手)が考えられる。

(5)国際業界

→ マルチナショナル戦略(国ごとに異なる 消費者ニーズに適応)、グローバル戦略(世界を単一の市場であるととらえる)

5Fで分析したら、自分たちの業界はどれに当たるのかを考えましょう。業界によって想定される未来が異なり、どう戦略を立てるか参考になります。

④競争回避の戦略

みなさんできるだけ負ける競争はしたくないですよね。でも、必ず競争はおきます。例えばどれだけ足の遅い子同士の徒競走でも、クラスの成績順位でも、東大の学生でも、超有名ゲームメーカーでも、兄弟姉妹でも、競争は存在します。じゃあ、どう避けるのか、ポーターは提唱しました。

"参入障壁をつくること"

(自社が業界の既存企業の場合)

とはいえ、参入障壁になるレベルの設備投資や、企業規模感、m&aの実施、巨額なコストがかかったりするので、業界の構造が分かったからといって有効な戦略を立てるのはそう簡単ではありません。

そんな中でも、規模の経済と経験曲線効果はポーターの戦略論の考え方では「自社の有利な位置取りとその防衛」に焦点をあてるため、 競争回避の戦略として有効であるといいます。

⑤競争優位の戦略

さて、分析して競争回避も考えました。そんなところで今後について、マイケル・ポーターは、競争戦略の3つとして「差別化戦略」「コストリーダーシップ戦略」「集中戦略」をあげています。

さらに、戦略実現のためのフレームワークとして「価値連鎖(バリューチェーン)」を提起しています。

(では、終盤です!みなさん頑張りましょう!)

『3つの基本戦略』

(1)差別化戦略

自社の商品・サービスにおいて独自性を持たせ、競争企業(ライバル企業)に打ち勝つ優位性を築く戦略です。注意点として、ここでは価格以外の点で独自性を持つ戦略を指しています。独自性を持たせるポイント例は以下の通りです。

製品自体の品質、性能、デザインなど

製品に付随するサービス、売り方、店舗数など

企業イメージ、ブランド、社会的認知度など

(2)コストリーダーシップ戦略

この戦略は「低コスト戦略」とも言います。注意点として「ライバルたちよりも、同製品・同サービスを安く提供する戦略とは異なる」ということです。あくまでも低いコストで提供する戦略です。大量生産による"規模の経済"の実現や、シェアを高めていく上での”経験曲線効果”を得ることが、低コストに繋がります。

(3)集中戦略

「差別化戦略」と「コストリーダーシップ戦略」は業界全体をターゲット層としています。しかし、この「集中戦略」は市場を細分化してターゲット絞ります。そしてその絞ったターゲットのセグメントに対して、差別化戦略&コストリーダーシップ戦略を実行して戦います。

(4)スタック・イン・ザ・ミドル

"Stuck in the middle"

stuckは立ち往生、middleは中間。ポーターは競争戦略を同時に追求することをスタックインザミドルに陥る可能性があると述べています。

"二兎を追う者は一兎をも得ず"と同じですね。様々な顧客にあらゆるものを提供しようとする際に陥ると言われています。コストリ ーダーシップ戦略と差別化戦略を同時に求めていくことは厳しいのでは?ということです。

『価値連鎖(バリューチェーン)』

さて、5Fによる業界分析や3つの基本戦略についてお伝えしました。詳細に分析し戦略をたてたとしても、競争に打ち勝ち、尚且つ、高い収益性を確保していく必要があります。

そこで、ポーターは「価値連鎖(バリューチェーン)」というフレームワークを用いて、企業の事業活動を機能ごとに細かく分解しました。これは競争優位の源泉はどこにあるのか、差別化戦略・コストリーダーシップ戦略・集中戦略はどの機能で使うのが良いのかなどを、体系的に分析するフレームワークです。

バリューチェーン

簡単に説明すると、「主活動」は、製品やサービスを顧客に提供する活動。「支援活動」は主活動に不可欠な管理、人事、開発、調達などがあります。

例えば、優位性構築のための源泉を探ることは、資源(リソース)配分の検討や基本戦略の決定に役立ちます。バリューチェーンのどの部分でコスト削減が可能か、高い付加価値を生み出している機能はどこか、どの部分で集中するのか、差別化を図るのかなど、自社の強みを生かした戦略を検討することができます。

さらに業界全体のバリューチェーンを分析することで、自社の位置づけを確認したり、どのような付加価値を生んでいるか把握すれば、自社の事業領域を川上、川下方向に発展(垂直統合)させたり, M&Aなどにより同じ業界内で事業を拡大(水平統合)することを検討する場合に何らかのヒントが得られるだろう。

まとめ

ここまで、ながーーーく、ありがとうございました。ポーターの経営戦略「ポジショニングアプローチ」について、バーッとまとめてきました。

マイケル・ポーターは、「儲かりうる市場」を選び、その市場で競争回避のため「儲かる位置取り」をすることが必要であると述べています。

こういった戦略論は全ての企業で当てはまるわけではなく、知恵の一つとして頭に入れておくと良いです。ビジネスに正解はありません。不確実性が高い現代では「必ずこの戦略!」というものはなく、すべてがオーダーメイドな戦略になるのだと考えましょう。オーダーメイドを作る際のベースとして、こういった経営理論の教科書的な知識を持っていると、あなた自身の強みになると思います!

ちなみに昨今では「集中戦略は終わっている」などのネガティブな言葉があります。ただ、逆に成功している企業もあるので正解は分かりませんね!笑(成功例を下記に引用で貼っておきます)

では、おつかれさまでした!ここまで本当にありがとうございます!

またほかにも投稿していきますのでフォローお願いいたします!

(いつか機会があれば部分的に見返してください~!)

↓ Instagram (こちらもお願いします!) ↓

【集中戦略の企業成功事例】

「ファッションセンターしまむら」

「スズキ」

「ケンタッキー・フライド・チキン」

=====================

【ファッションセンターしまむら】

ファッションセンターしまむら(以下、しまむら)は、ターゲットを20~50歳の主婦に絞り、低価格の衣料品を提供することで成功を収めています。

まず、顧客のニーズに応えるべく、品揃えも豊富にしています。多品種を少量ずつ生産する一方で、物流や店舗のオペレーションを本部に集中させてコストダウンを図っているのです。こうした手法は「ローコストオペレーション」とも呼ばれています。

また、事業を効率よく運営していくための独自の仕組みづくりも行っています。例えば従業員のマニュアルは、ベテラン社員のやり方をもとに作成したものに対して、パートや一般社員が手を加えて改善していきます。マニュアルを随時ブラッシュアップすることにより、業務の効率化を進めているのです。

さらに、新しい流通チャネルとして2020年10月からECサイトを開設し、好調に進んでいます。「サイト上で注文した商品を店舗で受け取る」という顧客も多く、店舗へ足を運ぶきっかけづくりにも貢献しています。 こうした数々の取り組みは、実際の成果にもつながっています。2021年2月期第3四半期決算の日本国内の業績は、前年同期と比較すると営業利益・経常利益が約6割アップしました。

=====================

【スズキ】

スズキは、生産・販売を軽自動車に集中することで、長年に渡り軽自動車の国内シェアの首位を守り続けています。国内の大手自動車メーカーが高級車やハイテク自動車を生産するなかで、スズキは軽自動車や小型車の開発に特化。これにより「軽自動車と言えばスズキ」というブランディングに成功し、他社との差別化ができています。

また、スズキが成功した大きな要因のひとつに、販売するエリアの選定が挙げられます。1983年よりインドで生産を開始するなど、スズキは他の企業よりも一足早くインドに進出。スズキの自動車はインドに広く浸透し、現地でのシェアは5割を超えています。

=====================

【ケンタッキー・フライド・チキン】

ケンタッキー・フライド・チキン(以下、ケンタッキー)では、2つの側面から集中戦略を採用して成功しています。

1つ目は、自社のマーケットを「フライドチキン」に絞っていることです。マーケットを特定することで、ファーストフードの最大手企業であるマクドナルドに対しても、少ない経営資源で勝負できています。

2つ目は、ターゲットの設定です。ケンタッキーでは、渋谷公園通り店を開店する際に「若い女性をターゲットに」と銘打っています。店舗の内装を若い女性に好まれるようなデザインにするなど、ターゲットを意識した事業展開を進めているのです。

さらにコロナ禍では、持ち帰り需要に応えることでファンを増やしています。新型コロナウィルス感染拡大防止のための外出自粛や自宅での食事の増加に合わせて、様々なパッケージ商品を提案しました。こうした取り組みの結果、2020年度第1四半期のチェーン売上げは320億円を記録。これまでの28年間のなかで、最高の売上高となりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?