#デザインストラテジー

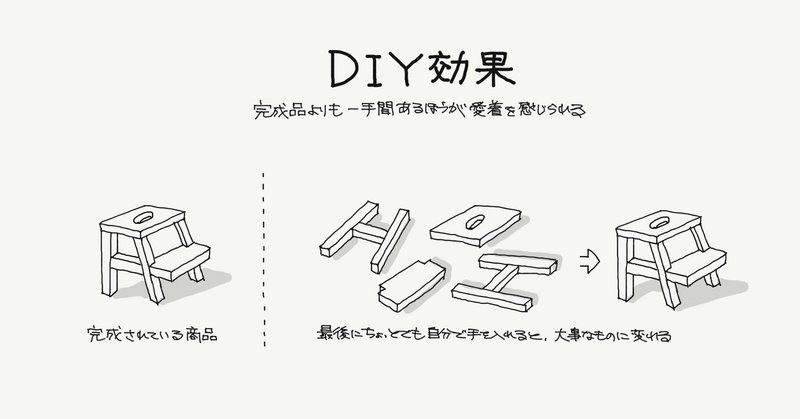

DIY効果(自分が関わると過大評価):行動経済学とデザイン:35

自分がちょっと手を加えたものは愛着がわいてしまう現象を、イケア効果といいます。行動経済学の人気教授、ダン・アリエリーのこの本に詳しく書かれています。

非合理だからすべてがうまくいく 行動経済学で人を動かす

ダン・アリエリー

早川書房 2011.10

完成品よりも(めんどうなのに)売れる

実はこの効果はイケアよりも以前に、ホットケーキなどインスタント食品のほうが先行していました。ただ水を加える

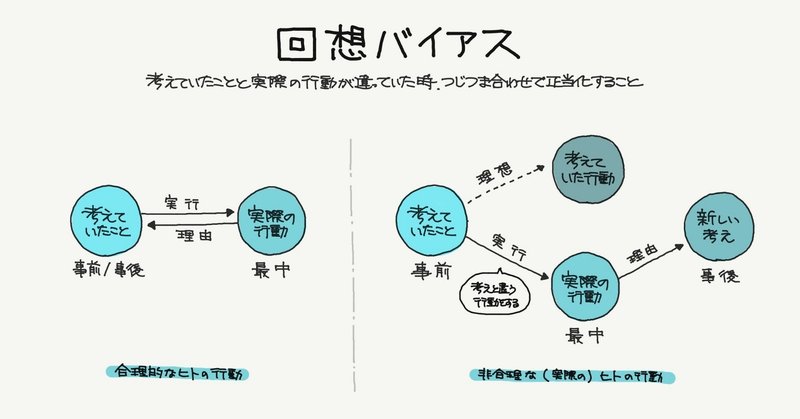

回想バイアス(考えと行動のつじつま合わせ):行動経済学とデザイン32

行動経済学の実践には「倫理観が大事」と、このnoteで繰り返し書いてきました。けど一度、本当に自分は倫理観に基づいて行動できている?と疑ってみることも必要です。

倫理観を行動経済学の観点から明らかにしたのが、この本です。

倫理の死角 なぜ人と企業は判断を誤るのか

マックス・H・ベイザーマン、アン・E・テンブランセル(著)

池村千秋(訳)、谷本寛治(解説)

「みんな自分は倫理的だと思っていても

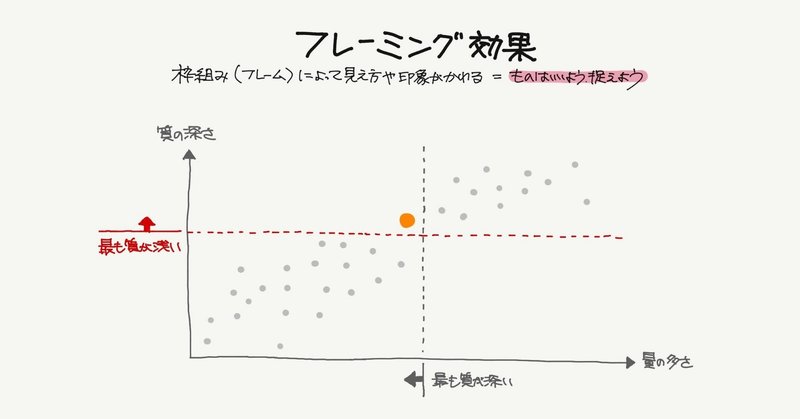

フレーミング効果(ものはいいよう):行動経済学とデザイン29

マンションポエム、好きですか?

マンションのチラシに書いてある「杜に住まう」とか「邸宅を臨む」とかのキャッチコピーです。こんな言葉を見たことはありませんか?(チラシなかったので雑に描いてみた)

最終章(グランドフィナーレ)!

建物に章とかフィナーレとかのポエム感たまりませんが、これはフレーミング効果の1種です。昨年、大ヒットとなったFACTFULLNESSには、フレーミング効果に関係する内容

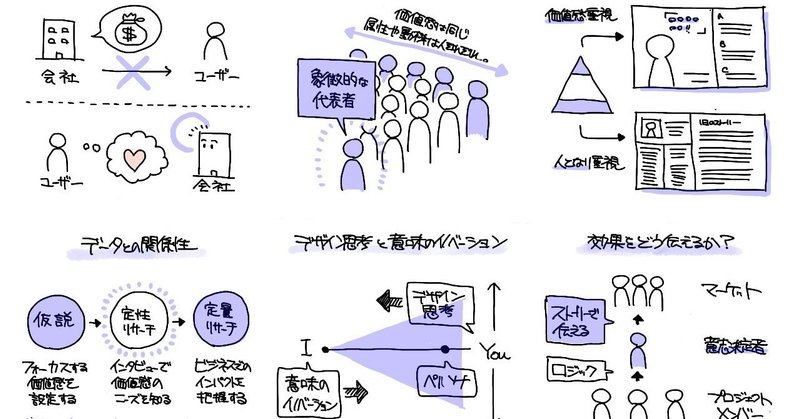

結局、ペルソナは役に立つのか?:いくつかの本と最近の事例から考察

最近取り上げた、PURPOSE・ファンベース・プロレス・任天堂の事例で共通することは『1人のユーザーに向き合うこと』です。

デザインでこれにあたる考え方が『ペルソナ』です。UXでは広く知られていますが、ペルソナとは万人ではなく1人の仮想ユーザー像を描いて、その人が使うことを想定し商品やサービスを考える、という手法です。

このペルソナ、日本でも15年くらい前からビジネスの場でも使われていますが、

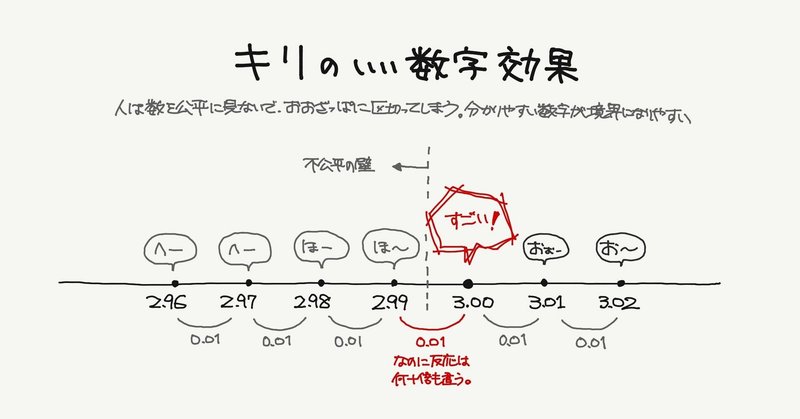

キリのいい数字効果(ざっくり分類思考)行動経済学とデザイン21

数字は人が見ると平等にはならない、というお話です。

行動経済学者にとってスポーツは、うってつけの研究対象です。感情が多く入り混じるけど数値としてのデータが多く記録されているからです。そんなことに注目した著者が、スポーツにおける不合理を見つけた本がこちら。(原題は SCORECASTING )

オタクの行動経済学者、スポーツの裏側を読み解く

トビアス・J・モスコウィッツ + L・ジョン・ワーサイ

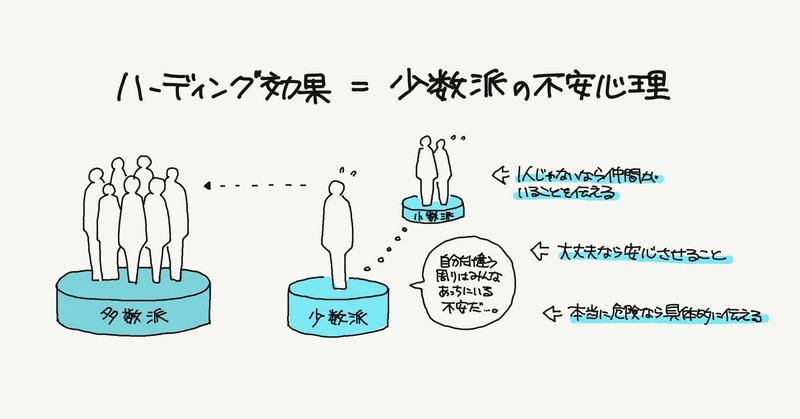

ハーディング効果(少数派の不安):行動経済学とデザイン17

以前、社会的証明で、人はまわりの行動に影響を受けやすいとことを書きましたが、これについて詳しく説明されている本に出会ったので、もう少し掘り下げてみます。

経済学のセンスを磨く

大竹文雄

日本経済新聞出版社 2015.05

伝え方による行動への影響

期限内に納税をしない人はどの国でもあるらしく、イギリスの税関庁と内閣府の行動洞察チーム(←興味深い!)が行なった実験があります。その内容は督促状のメ

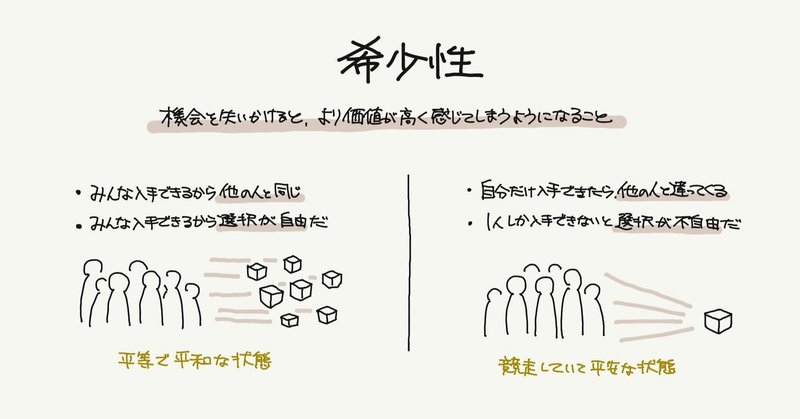

希少性(失いかけるとほしくなる):行動経済学とデザイン16

影響力の武器、最後の6つ目は「希少性」です。

影響力の武器

ロバート・B・チャルディーニ (著)、社会行動研究会(訳)

1991.09(第一版) 誠信書房

なんで品薄になるのか?

希少性は正しい判断をにぶらせてしまいます。例えば今の状況のようにマスクやハンドソープが店頭にないと、価格が高くても買おうとするし、家にストックがあるにも関わらず買わなきゃ、と思ってしまいます。過去にも

・スニーカー