『かくれ里』を読みに

白洲正子に『かくれ里』という本があります。

白洲正子の著書は新潮文庫と講談社文芸文庫で何冊か愛読していたのですが、どうしたことかこの『かくれ里』は手に入れられないままになっていて「いつか」があるかなぁと思っていました。

それが2年前の秋に、神保町の古書店でとても美しい新潮社版の『かくれ里』を見つけたのです。

2022.9.13

手には入れたものの「ちゃんとゆっくり読みたい」と思うあまり、読めないまま今日まできてしまいましたので、タンブラーに抹茶ラテをいれて『かくれ里』を読みに出かけました。

今日はまだそんなに暑くなく風も爽やかでミッドタウンの芝生が開放されていることもあって、思いついた計画です。

一冊の本だけを読む。だから本を抱きかかえて歩きます。

やってみると、本を中心にしてそのことだけを目的にするとこんなにも楽しいのかと、またまた新たな発見です。

2024.5.24 10:42

2024.5.24 10:42

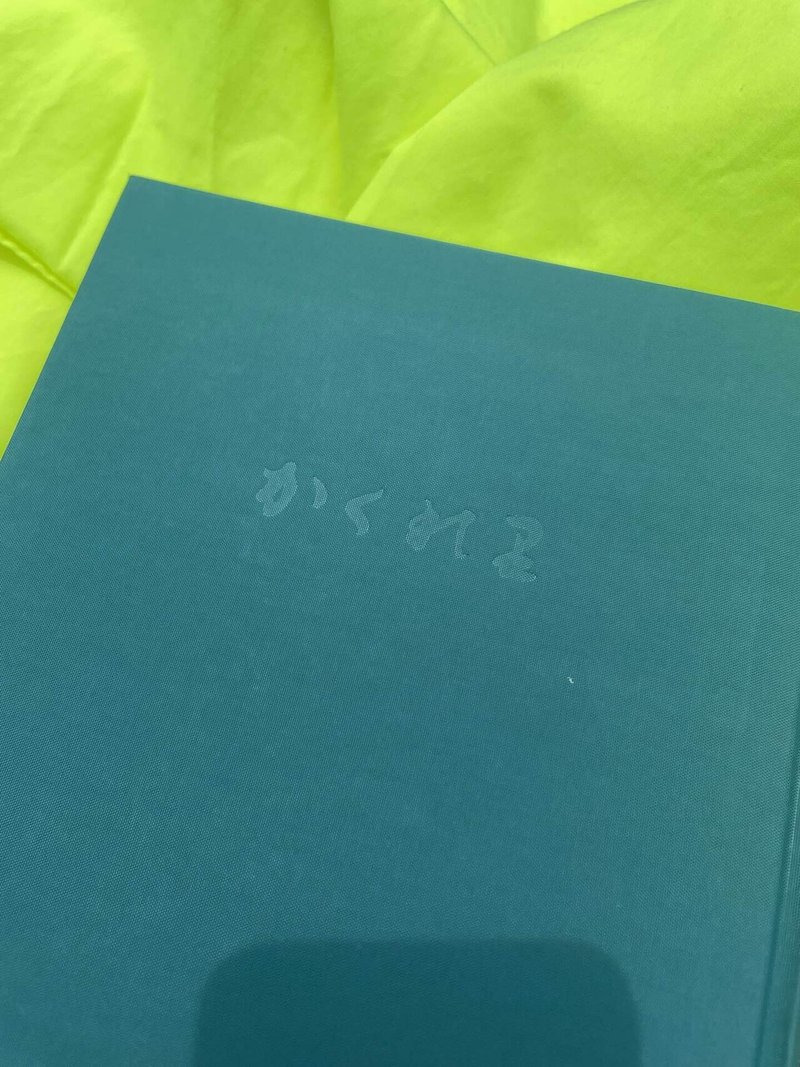

昭和の本は、装丁が本の世界観そのもの。

本を包む絹張りの濃い緑色は、確かに奥深い山間の集落のお話を抱えているのです。

書かれている内容を表に表現するにはどうしたらいいのか。

そのことを思案した装丁担当者のお名前は本の中には見つけられないのですが、おそらく新潮社の社内にそれを専門とする部署があったのでしょう。今もあるとしたらとても素敵なことだと思います。

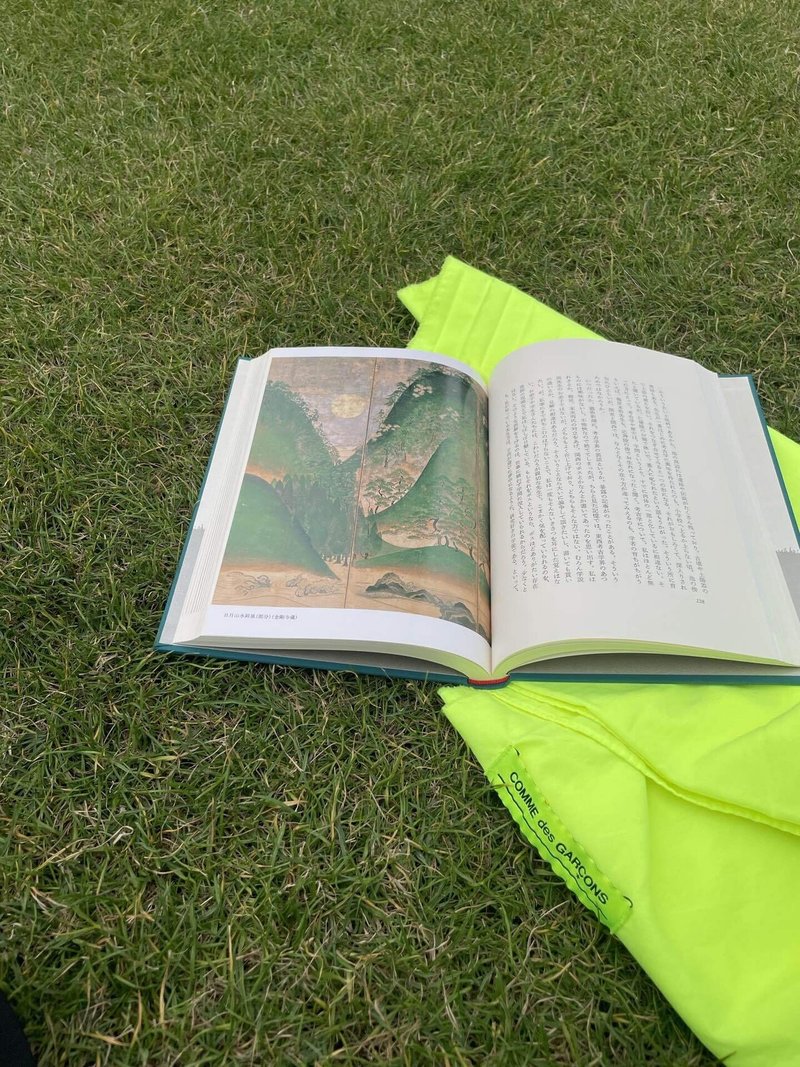

中表紙をめくると「かくれ里」はもうすぐそこ。

でも最初から読まなくてもいいのです。

この波が打ち寄せる山に見覚えがありましたので、そのことが出てくるところから読みました。

だからもう、すでに心は東京から飛び立って吉野、河内へ。

『かくれ里』白洲正子

この屏風絵は昨年の東博での「やまと絵」展で初めて観て忘れがたくていつか大阪の金剛寺で観たいと思っていたものでした。それが、白洲正子が一番好きな風景画だったとは。

そうであるなら、この『かくれ里』の装丁にはこの屏風絵しかなかったのでしょう。こうしたつながりを知ると、私の中に記憶されている「日月山水屏風」も新たな息吹を得て蘇ってきます。

大阪南部に位置する河内は応神天皇や仁徳天皇が鎮まる大きな古墳群があったり、南北朝時代には南朝方の重要な拠点になっていたりして日本史の深層の断面が表出しているところ。読み進めるうちに、意外な人物にも再会してしまいました。

先日小田原城を訪れたばかりでしたので、秀吉の小田原攻めの後に高野山に隠れた北条氏直に、ここで(『かくれ里』で)再会するとは思いもよりませんでした。

2024.4.20 15:50

小田原城を明け渡した直後、北条氏直と叔父の氏規は高野山に入るのですが、ほどなくして嫡流の氏直は若くして死んでしまいます。後に徳川の世になって氏規の子孫が狭山藩の城主になり幕末を迎えたと、小田原城の天守閣の展示で知識を得ていたのですが、その狭山藩があったのがここであり高野山に入ったのち身を潜めていたのがこの「滝の畑」という集落であったことを白洲正子から教えてもらいました。

新潮社

1971年12月10日 発行

1992年10月10日 17刷

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?