【書評】『仮想空間シフト』

ロッシーです。

『仮想空間シフト』(尾原和啓、山口周著)を読みました。

Amazon Prime 会員だと無料で読めるのであまり期待せず読んだのですが、色々と今後の社会について有益な示唆を与えてくれる内容でした。

仮想空間の解像度を上げる四象眼

特に印象深かったのは、

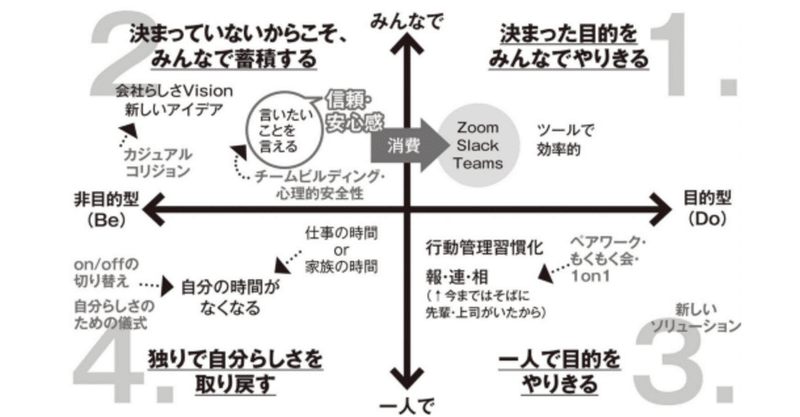

「仮想空間の解像度を上げる四象眼」という以下の図です。(※本著P722に記載の図から引用)

この図の縦軸は「みんなでやる仕事か、ひとりでやる仕事か」を示しています。

次に、横軸は「目的が決まっているかどうか」を示しています。右側は目的が決まっているもの。左側は目的が決まっていないものになります。

そのような軸をもとに見てみると、以下のことが言えるのかなと思います。

まず右半分から。

右上:皆で集まって共同作業をしたり、決定をする部分。

左下:一人一人が、黙々と自分の業務を実行する部分。

つまり、右側は両方とも「問題解決をする部分」となります。

次に、左半分です。

左上:メンバーが同じ時間を一緒に過ごすこと。とりとめもないコミュニケーション、雑談。セレンディピティが生まれるところ。

左下:自分だけの時間。一人での思索。将来への自己投資。読書などのインプット。

つまり、左側は「問題を発見する部分」となります。

実は大事な左側

大事なことは、右側を充実させるには、左側が充実していないといけないということです。

なぜなら、問題解決ばかりしていると、そのうちネタ切れになるからです。会社が発展し続けるためには、問題を発見しつづけること、つまり「イシューを見つけること」が必要です。

これまで私達は、仕事というと右側の側面ばかりにフォーカスしていたように思います。

例えば、会社で左側のことをしていたとします。例えば同僚とカフェスペースで雑談をしたり、自分のデスクで仕事関連の本を読んでいたりすることです。

その場合、

「うんうん。仕事を頑張っているね!」

とはなりません。なぜならそれは右側に属さないことだからです。

でも、本当にそれでよいのでしょうか?

左側にもっとリソース配分を

左側は一見するとさぼっているようにも見えますが、その捉え方自体が間違えている可能性はないのでしょうか。

むしろ、左側により積極的にリソースを配分することで、結果として右側がより豊かに、より充実してくるのではないでしょうか。

極論かもしれませんが、左側の部分を軽視してきたことが、ここ最近の日本企業の元気のなさにつながっている側面もあるのではないかと思うのです。

テレワークの効用

幸運なことに、テレワークのおかげで私は左下の部分を充実させることができています。オフィスとは異なり周囲の目がありませんから、様々な本を読んだり情報収集をすることができるからです(もちろん仕事はきちんとしますよ)。そういったことが、実際に仕事にも役立っています。

そういう意味では、テレワークというのは非常によい機会だと思います。

本来であれば、オフィスで本を読もうが同僚と雑談しようが、それらが仕事を充実させる重要な要素だと考えるのであれば「さぼっている」という評価にはならないはずです。

しかし、現状ではそこまでの認識をもっている会社は少ないでしょう。だからこそ、テレワークをすることで、各人が自分の時間を左下の部分に使うようにすることから始めるほうが良いと思うのです。

また、左上に属する同僚との雑談も、オフィスでするよりはテレワーク中にチャットツールやビデオ通話でするほうが「さぼっている」と思われにくいでしょう。

そうやっていくことで、いつしか左側の時間の重要性により沢山の人が気が付いていけば、

「オフィスに来て仕事をすることが大事なんだ!」

という「右側オンリーの人」も減ってくるのではないでしょうか。

そして、ひいては日本の会社が活気を取り戻す一助になるのではないかとも思うのです。

テレワークというのは、右下の部分を単にリモートで行うためだけのものではなく、左側の部分をよりもっと豊かにするための戦略的なツールとして捉えるべきだと思います。

一見無用に見えるものが、実は役に立つのだと思います。

Thank you for reading !

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?