山鹿茂睡「アナモルフ」後編

「ほら、ゾンビさん行くよ?」

日没を感じさせない渋谷駅の光は、この世のものではない住人が支配していた。三笠はメイドゾンビと流行に乗ったコスプレをしてきた。特に調べるでもなく、周りを見ればそれが流行りなのかどうかイイジマにも理解ができた。視界に収まりきらない無数の人々は混ざることなく渋谷の光を反射させていた。

「メイドゾンビ、チャイナドレスの男、黄色いネズミに、青い猫? あれは総書記とSP!? バニーガールの4人組と、童貞Tシャツの男。ん? 黄色い熊? 三笠、あれ!」

駅からメインストリートまでの道のりで僕は三笠を見失っていた。いや、ミカサはいる。目の前にも右にも左にも後ろにも! 川の中州から見る景色のように、道行くメイドゾンビがすべてミカサだった。僕が渋谷駅まで一緒に来た三笠は大量のミカサに埋もれてしまった。その中に僕は、複数のイイジマを見た。オリジナリティのないゾンビのコスプレ。眼前の光景に興奮しきったあの口。見覚えのある顎の大きなニキビ。そして僕を見つけて驚いたあの目。全て仕組まれているかのような同一性! 大型スーパーに並ぶ加工品だ。何を手に取っても同じものという事実に絶対的自信を持っている。底知れぬ安心感に僕は取り込まれた。

「そこのゾンビさん! トラック倒して上で集合写真撮りましょ!」

僕は複数のイイジマに手招きされた。自分に手招きされるのは奇妙で不気味な感覚だ。無意識に足が動きトラックを押した。複数の自分と力を合わせてする作業ほど効率が良いものはないであろう。言葉は発せずともわかっている。すべてのイイジマが同じことを考えトラックを揺らす。一斉に同じ掛け声を出し同じ力で押した。横倒しになったトラックはイイジマ達に達成感を共有させた。鏡に映る僕というより、実在する見分けがつかない複数の僕だ。じゃあ僕はなんだ。僕は僕を鏡でしか見ることができない。僕は飯島であっているのだろうか。いや、僕は特別なイイジマに違いない。そのことは確信できる。世界中どこを探しても僕以上の僕が居ることはありえないだろう。それを証明するのは簡単だ。そうだ、僕は三笠と渋谷に来た。それは僕だ。それが唯一の僕の独自性だ。僕が複数のイイジマよりも頭一つ出ている。間違いない!

「メイドゾンビの友達と逸れたんだ、知らないか?」

僕は後ろからイイジマに話しかけられた。僕は複数のイイジマの一人だったことが理解できた。ゾンビのコスプレをした顎にニキビのあるメイドゾンビを探す男性。それがイイジマだった。

イイジマは凡庸な笑みを浮かべ答えた。

——あぁなんだ、君もか。

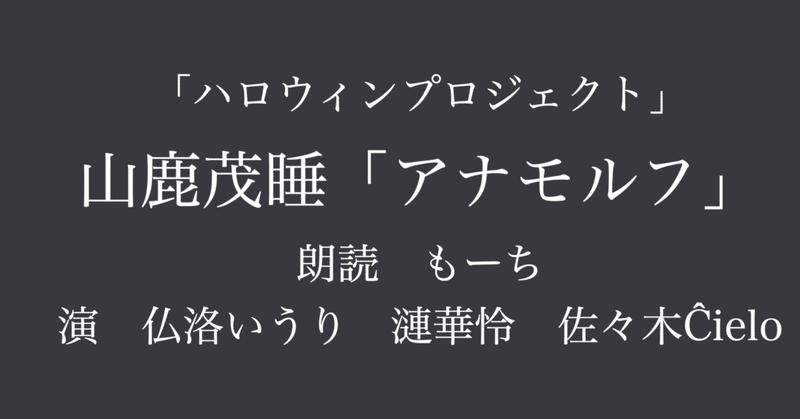

さて、正月の「初春の章」公開で一区切りがついたとて、#忘年・創刊プロジェクト はまだまだ続きます! この後すぐ20:00から、#ハロウィンプロジェクト の小説のnote連載がスタートいたします! こちらは #成人の日、1月9日までの8日間の毎日投稿となります。ぜひ #ハロP にてご感想を寄せください。 https://t.co/u3DNKHofRF

— 総合表現サークル”P.Name”@会誌創刊号配布! (@Rits_PName_ag) January 2, 2023

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?