ボッティチェリは「泣き虫」だったのか?①

アレッサンドロ・ディ・マリアーノ・フィリペーピ、通称サンドロ・ボッティチェリ(Sandro Botticelli, 1445-1510)はイタリア・ルネサンスを代表する巨匠の1人です。この画家は聖母子像などの美しいキリスト教絵画を数多く残しましたが、それだけでなく《ヴィーナスの誕生》や《春》などの異教的(古代ギリシア・ローマ文化のこと)主題の絵画においてより一層卓越した作品を残しました。彼の神話主題を扱う技量は、数々の大芸術家が生まれた15世紀のフィレンツェの中で随一の評価を受けていたことが同時代の資料からわかっています。

ただ彼は晩年「ピアニョーニ(Piagnoni:泣き虫派)」と呼ばれる一派の一員だった、と度々指摘されました。ピアニョーニとは15世紀末のフィレンツェで強い影響力を持った修道士サヴォナローラ(Girolamo Savonarola, 1452-1498)の支持者のことを指します。彼らはサヴォナローラの説教を聞いて、自らの罪や罪にまみれた世界を憂いて涙を流したので、「ピアニョーニ(Piagnoni)」=「涙を流す人々」と呼ばれました。

サヴォナローラは厳格で熱狂的な説教を行い、贅沢にまみれ堕落したフィレンツェを激しく糾弾しました。その批判の矛先には異教主題のルネサンス美術作品たちも含まれており、1497年にはフィレンツェの贅沢品を集めて焼却するという大事件「虚栄の焼却」につながりました。

ボッティチェリはサヴォナローラに強い影響を受け、自らの作品を捨てたと言われることもあります。実際現存する晩年期のボッティチェリの作品はキリスト教主題が多く、表現主義的(目で見た事象をそのまま再現するわけではなく、心象風景や内的事象を表象させる表現)作品に転換しており、そのことが余計サヴォナローラの世紀末的狂信性に強いシンパシーを覚えていたのだろうという印象となります。

華美なスタイルで異教主題を扱った当代きっての大画家が、宗教的回心を経て静謐なキリスト教絵画にその身をささげた、というストーリーはなるほどドラマチックではあります。しかしボッティチェリがサヴォナローラの熱狂的教信者であったかどうかについて、実はかなり議論がわかれています。果たしてボッティチェリは本当に「泣き虫」だったのでしょうか。

ヴァザーリの供述

ボッティチェリがサヴォナローラの支持者であるということをはっきりと明言したのは、ジョルジョ・ヴァザーリ(Giorgio Vasari, 1511-1574)という人物です。彼はフィレンツェ周辺の領主メディチ家のお抱え画家(兼建築家)であり、同時に『画家・彫刻家・建築家列伝』というルネサンス期の著名な芸術家の人生についてまとめた著作を残しました。本業でもまあまあ活躍したのにも関わらず(日本の国立西洋美術館でも彼の作品をみることができます)、著述家としての側面があまりにも偉大なため、芸術家というより歴史上初めて登場した美術史家と評価されています。

そのヴァザーリは「ボッティチェリ伝」の中で、次のように述べています。

「(ボッティチェリは)サヴォナローラの党派であったため、絵を描くことをやめ、収入がなくなり、生活するのに大変こまった状況になった。この党派であることにこだわり、泣き虫たち(当時このように呼ばれた)となって仕事をやめてしまった。結局年をとって貧しくなり、(…)ロレンツォ・デ・メディチが援助しなければ、(…)彼は餓死していただろう」

これはボッティチェリが「泣き虫派」であったと明確な指摘であり、その後の評価にも結び付けられました。ヴァザーリはほかの箇所でボッティチェリの技量をかなり高く評価している一方、晩年は仕事をなくし、よぼよぼになってみじめに死んだという最後で締めくくっています。このような印象は現代の私たちがボッティチェリに対してもっている華やかなイメージとは若干異なるかもしれません。

ボッティチェリの晩年

ボッティチェリの晩年はヴァザーリのいう通りみじめなものだったでしょうか。少なくとも彼の晩年の作品は、それまでの華美なスタイルとはうって変わって厳格な精神性を示すものが増えたことは確かです。

ボッティチェリの晩年期である1490年代はフィレンツェが激しい政治的混乱に陥った時期です。サヴォナローラはまさしくその混乱の渦の中心をなしていた人物でした。

1490年代のフィレンツェ ~メディチ家から神権政治へ~

芸術の黄金時代を謳歌したフィレンツェの没落は1492年に始まります。つまりロレンツォ・デ・メディチ(Lorenzo de' Medici, 1449-1492)、通称ロレンツォ・イル・マニフィコ(豪華王)の死です。

ロレンツォはフィレンツェの大商人の家系、メディチ家最盛期の党首にして、15世紀後半のフィレンツェの実質的支配者でした。

メディチ一族は銀行家として成功を収めた家系ですが、実際はロレンツォの代の際にかなり経営が傾いたようです。ロレンツォは銀行家としての能力よりも、政治家として手腕を発揮しました。フランス、教皇庁(ローマ)、ミラノ、ナポリなどの周辺諸国と巧みに勢力均衡を保った驚異的な外交感覚の鋭さを大いに発揮しました。例えばナポリとローマが協力してフィレンツェに戦争を仕掛けた際、ロレンツォは単身ナポリに乗り込みナポリ王に謁見、その勇気をナポリ王に認められ戦争を回避することに成功するというような伝説的な離れ業も成し遂げたと言われています(詳しくは→「パッツィ家の陰謀」で検索)。

偉大なるロレンツォの死はフィレンツェを混乱の渦に巻き込みました。彼の息子、ピエロがそのあとを継ぎ当主となりましたが、父と違い政治的手腕に恵まれない人物でした。1494年フランス王シャルル8世がナポリ侵略のためイタリアに南下した際、ピエロは対応を誤り市民からの猛反発を受けフィレンツェから追放されることとなります。

その政治的空白において強い影響力を発揮したのがフィレンツェのサン・マルコ修道院の修道院長を務めていたドメニコ会士、サヴォナローラでした。彼はフィレンツェの道徳的堕落、異教趣味、メディチ家の専制政治を激しく糾弾する説教を行い、1494年のフランスの侵攻を予言したり、対応に失敗したピエロ・デ・メディチに代わりフランス王を説得するなどの役割を果たしたことでその発言力は確固たるものとなりました。(余談ですが、彼の説教は過激で終末論色が色濃く表れてましたが、メディチ家支配のもと、ロレンツォが共和国の公金にまで手を付けていたなどフィレンツェが腐敗していたことは確かなようです。)

筆者撮影。反射してしまいうまく撮れませんでした…。

キャプションによると、牢獄にいた時に着ていて、火刑の前に脱いだものだそうです。

画面左上方向がフードでその下あたりに腕を通す穴が開いています。

フィレンツェで神権政治を行った彼は、1497年にシニョーリア広場にて美術品を含めた贅沢品を集めそれらの焼却を行ったといわれています(詳しくは→「虚栄の焼却」で検索)。結局このような姿勢は市民の反感を集め、1498年には拷問の末、皮肉にも同じくシニョーリア広場にて処刑されました。

兄シモーネの証言

そのような状況の中、ボッティチェリはどのように暮らしていたのでしょうか。1493年に一番上の兄ジョバンニが亡くなり、ボッティチェリが住む家は兄の息子たち(ボッティチェリからみると甥)が家主となったことがわかっています。翌年頃からはローマやナポリで働いていた一つ上の兄、シモーネが実家に帰ってきてともに暮らしていたようです。(またまた余談ですが、このシモーネはフィレンツェ出身の大商人のナポリ支店などを任されていたほどの人物のようで、ボッティチェリ本人も含め、フィリペーピ家はある程度教育にお金をかけられる裕福な家だったようです。)

シモーネは日記を書き残しており(断片しかのこっていません)、そこから彼が熱烈なサヴォナローラ支持者であることがわかっています。シモーネは日記にて、弟サンドロがサヴォナローラについて触れた時のことを残しています。それは1498年のサヴォナローラの処刑の後のことで、ドッフォ・スピーニ(Doffo Spini)との会話においてでした。ドッフォ・スピーニはコンパニャッチ(Compagnacci, 悪臣派)と呼ばれる党派のリーダーを務めていた人物です。コンパニャッチは若い荒くれものの貴族の一団で、サヴォナローラの厳格な規律に激しく敵対した対抗勢力です。「虚栄の焼却」の際、猫の死体や生ごみなどを火に投げ込み邪魔をしたともいわれています。ドッフォは党派の代表としてサヴォナローラ逮捕後の17人の審問官の一人として選ばれています。そのことを知っていたサンドロはドッフォに修道士の処刑の件を問いかけた、とシモーネは書き残しています。

「…正直なところ、いったいフラ・ジローラモのどこにあれほどの不名誉な死に値する罪があったというんだ」。それに対してドッフォはこう答えた―「サンドロ、君に本当のことを話そうか。彼には命に値するような罪はもちろんのこと、これっぽっちの罪さえなかったのだ」。そこでサンドロは言った―「それならなぜ彼にあれほど不名誉な死に方をさせたんだ」。彼は答えた―「僕じゃない。ベノッツォ・フェデリーギのせいなのだ。それにもしあの預言者とその仲間たちを死刑にしないで、サン・マルコに送り返していたら、民衆が我々の家を略奪し、八つ裂きにしていたことだろう。事態はもう止めようもなかったので、我々の身の安全のために彼らを死なせることに決めたのだ」。

これはシモーネの記述なので脚色しているかと思いますが(だいたいこれっぽっちの罪もない人間がいるでしょうか)、反対勢力のリーダーさえ処刑までするつもりはなかったと語り、ボッティチェリはサヴォナローラに同情的な反応を示していることがわかります。兄シモーネの影響を受け、サンドロがピアニョーネとして熱心に活動したというのは説得力があるストーリーといえるでしょう。

サヴォナローラと関連のある作品

このような時代背景の中、ボッティチェリは一風変わった作品を残しています。それまでのボッティチェリ作品には見られないスタイルの作品であり、《神秘の磔刑》と《神秘の降誕》と呼ばれています。

どちらの作品もサヴォナローラの説教やフィレンツェが直面した軍事的脅威を深く反映したものだと考えられています。《神秘の磔刑》はおそらくサヴォナローラの1494年11月に行った説教をもとにしています。その説教の中で修道士は彼が見た幻視を語り、フィレンツェに改悛することを求めました。近いうちに神の怒り、大いなる災厄(un gran flagello)が訪れるが、フィレンツェの人々が悔い改め、回心することで「改悛の箱舟」で救われるのだと考えていたようです。

1492年の聖金曜日の晩、私はフィレンツェのサン・ロレンツォ教会で四旬節の説教をした際、2つの十字架を見た。1つ目は黒い十字架で、ローマの街の中心に、空に届くほど高く、世界中に及ぶほど大きくそびえたっていた。そこには「神の怒りの十字架」と書いてあった。私がこの十字架を見た時、空は暗くなり、雲が集まり、雷、矢、ひょう、炎、剣が民衆を貫いた。地上で生き残ったのはわずかな人々だけだった。それから空は明るく晴れ渡り、私はイェルサレムの街の中心に1つ目と同じくらい巨大な黄金の十字架を見た。この十字架はあまりにまぶしく輝き、その光は世界中を照らし、花を開かせ、世界を花でうめ尽くした。そしてその十字架には「神の慈悲の十字架」と書いてあった。そして私はすべての人が、文字通り世界中のすべての男と女が、我先にと十字架へ急いで走り寄り、礼拝するのを見た。

サヴォナローラはローマ(教皇庁)が腐敗して神の怒りにより滅ぼされることを暗示し、フィレンツェは改悛を通して新しいイェルサレムとして精神的な再生を果たすのだと主張しました。

《神秘の磔刑》はまさにそのことを示しています。真ん中の十字架像が上述の黄金の十字架であり、十字架を挟んで右側が「神の怒り」により滅ぼされるローマ、左側が「神の慈悲」により晴れ渡る新しいイェルサレム=フィレンツェの街並みです。十字架に抱きつくマグダラのマリアはまさしく改悛する人々の寓意として描かれてると考えられます。

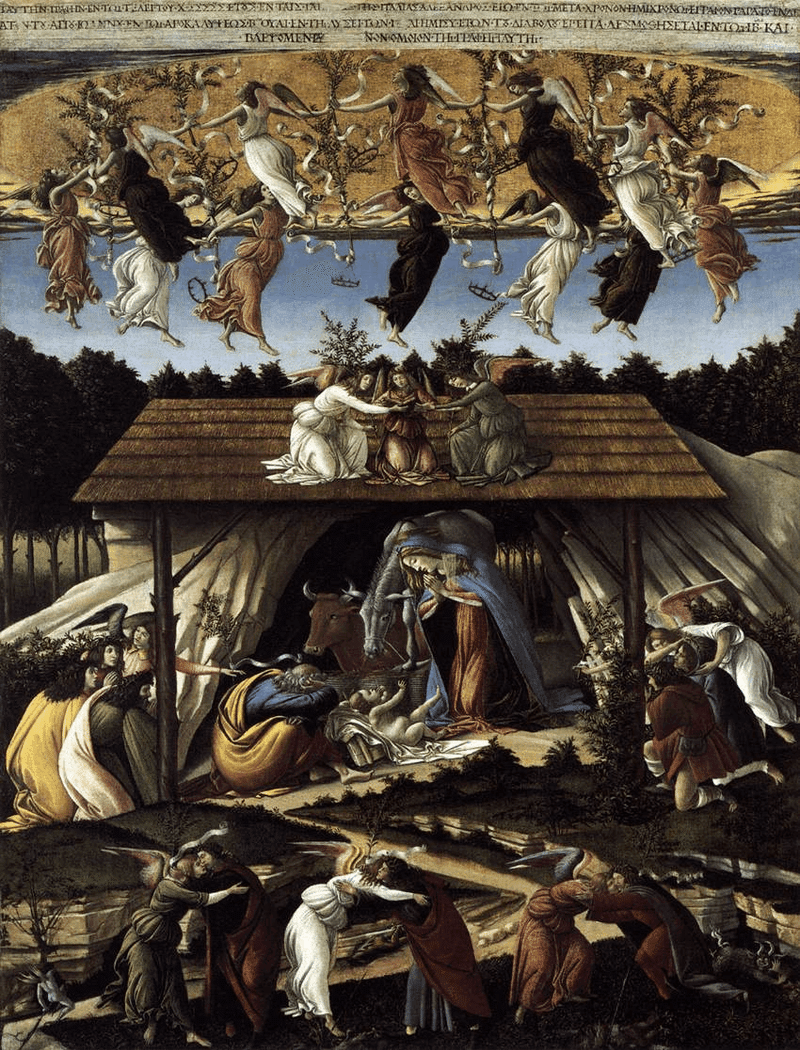

《神秘の降誕》もまた同様に黙示録的空気感が漂う異様な作品です。「降誕」という主題は同時代にもよく描かれたもので、この作品では「幼児キリストを礼拝する聖母」と「羊飼いの礼拝」、「東方三博士の礼拝」が組み合わせられているように見受けられます。ただこのように天使が画面上部で輪を作ったり、画面下部で抱擁をしている様子は同様の主題を扱うほかの作品にはない特徴です。

特にこの作品が注目されるのは、画面上端にボッティチェリ本人によると思われる、あまり得意ではなかったであろうギリシア語の銘文が残されている点です。

私アレッサンドロ[ボッティチェリ]は、この絵を、1500年の末、イタリアの混乱の時代、ひとつの時代と半分の時代の後、聖ヨハネの第11章が成就した際、すなわち、悪魔が3年半のあいだ解き放たれるという黙示録の第二の災いのときに、描いた。やがて悪魔は、第12章に記されているとおりに、鎖につながれ、この絵にみられるごとく[地に落とされる?]のを我々は見るであろう。

この絵に関して、解説を試みようとすると恐ろしく長くなるので気になる方は調べてみていただくとして、ほんの少しだけ触れるにとどめたいと思います。

ここで触れられているヨハネの黙示録第11章とは、世界の終わりが啓示されている章であり、第12章はある女性が産んだ子(聖母子の暗示)が世界を終末に導く悪魔、あるいは龍に対して勝利を収めることになる章のことです。「ひとつの時代と半分の時代」が何を意味するかは意見がわかれますが(一年半、もしくは1000年と500年)、とにかくフィレンツェ、もしくはイタリア全土の1490年代の混乱の時代を黙示録第11章の世界の終末と重ねてみていたことは確かなようです。1494年のシャルル8世のイタリア侵攻が黙示録の第一の災いであると考えていたのでしょう。

画面に描かれた聖母マリア=黙示録の女性であり、同時に神学解釈的伝統として、女性=教会でもあります。ここでのキリストの降誕は、新しい教会の誕生を意味していると思われます。これはサヴォナローラが繰り返し述べてきたことであり、不安定な政治情勢への不安が反映されていることがよくわかります。しかし同時に、最後には悪魔に勝利し、平和が訪れるはずだという彼の希望も込められています。ボッティチェリは銘文にて本人の名前を記していますが、ボッティチェリの作品中で画家の名前が記されているのは、この作品と『神曲』挿絵の2点のみであり、画家が個人的に思い入れのある作品であったことがよくわかります。

①のまとめ

ボッティチェリは、美術史家ヴァザーリによって、「泣き虫派」となって仕事をしなくなったと述べられています。実際間違いなく「泣き虫派」であった兄シモーネの日記中で、ボッティチェリはサヴォナローラの死刑を不当なものであったと考えていることがわかります。そしてサヴォナローラ処刑の前後に、間違いなくこの熱狂的な修道士の説教を下敷きにした作品をのこしています。ボッティチェリが得意とした《春》や《ヴィーナスの誕生》にみられるような美しく官能的なスタイルとは雰囲気が異なり、この世のものとは思えないような平面的で重さを感じないスタイル、宗教的神秘性を携えた画風をのこしました。これらのことからボッティチェリはサヴォナローラの熱狂的信者であったと結び付けられることがあります。

②ではボッティチェリの晩年についてもう一歩踏み込んで見ていくことで実際の関係について深堀りしていきたいと思います。ルネサンス期における作品制作の背景、ボッティチェリとパトロンの関係、晩年の制作傾向の実態とボッティチェリの工房の特殊性などからボッティチェリとサヴォナローラの関係についての推察をしていくつもりです。

つづきはこちら↓

参考文献

・ライトボーン、ロナルド『ボッティチェリ』森田義之・小林もり子訳、西村書店、1996(Ligtbown, Ronaldo, Sandro Botticelli: Life and Work, 2vols., London: Elek, 1978.)。

・O'Malley, Michelle, "Responding to changing taste and demand: Botticelli after 1490," in Sandro Botticelli(1445-1510): artist and entrepreneur in Renaissance Florence; proceedings of the international conference held at the Dutch University Institute for Art History, Florence, 20-21 June 2014, Gert Jan van der Sman and Irene Mariani (eds.), Firenze: Centro Di, 2015, pp. 100-119.

・高階秀爾・鈴木杜幾子編著『ボッティチェッリ全作品』中央公論、2005。

・若桑みどり「ダンテとボッティチェッリ千年王国の夢」『芸術新潮』通巻615号(2001年)新潮社、52-67頁。

・Zöllner, Frank, Sandro Botticelli, Munich: Prestel, 2005.

など。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?